Les solutions fondées sur la nature : une nouvelle et essentielle approche de l’aménagement du territoire

- Création : 20 décembre 2021

- Écrit par Marion Trinquet

Le changement climatique est l’un des premiers facteurs d’érosion de la biodiversité. Au regard des récentes conclusions du rapport 2021 du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC), cette perte est amenée à s’accélérer sans intervention rapide et concrète. Les Solutions Fondées sur la Nature (SFN) sont justement des leviers permettant d’apporter des bénéfices aussi bien à la biodiversité qu’aux sociétés humaines. Les possibilités d’actions en ville continuent de se multiplier au travers de dispositifs de recherches et de projets innovants, en France et dans le monde entier.

Les solutions basées sur la nature : de quoi parle-t-on ?

-

La biodiversité : la chute vertigineuse

Depuis les années 1970, en France et dans le monde, prise de conscience est faite que les activités humaines, associées aux changements globaux inhérents aux cycles terrestres, ont des impacts majeurs sur la biodiversité. Cette dernière notion, proposée en 1988 par Edward O. Wilson puis popularisée lors du sommet de la Terre de Rio en 1992, se définit comme la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les bactéries, les milieux mais aussi les gènes et les variétés domestiques. Cette notion intègre également les interactions qui existent entre les différents organismes précités, tout comme les interactions entre ces organismes et leurs milieux de vie.

Depuis cinquante ans, les sciences de la conservation et de l’écologie scientifique tirent une sonnette de plus en plus alarmante sur l’état de cette biodiversité à l’échelle mondiale. L’érosion de la biodiversité s’accélère et implique la réduction de plus en plus d’espèces et d’écosystèmes. La biodiversité disparaît trois-cent fois plus vite qu’attendu (Clergeau, 2020). Les causes de cette perte sont multiples : dégradation des terres et artificialisation des sols, pratiques agricoles intensives et déforestation, changement climatique, pollution des eaux, des sols et de l’air, espèces exotiques envahissantes, … que de facteurs qui seront amenés à accentuer les événements climatiques extrêmes, multiplier les maladies ou entraîner des conséquences politiques et sociales de plus en plus graves.

-

Une réponse favorable à l'Homme comme à l’environnement

En réponse à ce constat, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), une ONG environnementale, a proposé la notion de Solutions Fondées sur la Nature dans l’objectif de mettre la nature et ses propriétés au cœur de la réflexion autour du développement des techniques et des attentes humaines. L’idée majeure est que les sociétés humaines sont incluses dans la nature et dans les écosystèmes et dépendent des dynamiques et d’états naturels. Il devient alors plus écologique, plus simple et plus durable de construire les projets sur la base de ce constat (Couvet et Ducarme, 2018).

L’UICN définit alors les solutions fondées sur la nature comme les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Ces solutions doivent répondre au minimum à trois exigences afin d’être considérées comme telles : contribuer de façon directe à un défi de société identifié, autre que celui de la conservation de la biodiversité, s’appuyer sur les écosystèmes et présenter des bénéfices pour la biodiversité.

La Commission Européenne a pris position concernant ces méthodes et témoigne de l’ambition de mener une politique de recherches et d’innovations afin de parvenir à une société plus résiliente et durable. Elle définit alors elle-même ces solutions comme « inspirées et soutenues par la nature, rentables, fournissant simultanément des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuant à renforcer la résilience. Ces solutions apportent davantage de nature et de caractéristiques et processus naturels, et plus diversifiés, dans les villes, les paysages et les écosystèmes marins, par le biais d'interventions systémiques, efficaces en termes de ressources et adaptées aux conditions locales ».

Ces méthodes peuvent regrouper plusieurs types d’actions mobilisées seules ou conjointement :

- La préservation d’écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique ;

- L’amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines ;

- La restauration d’écosystèmes dégradés ou la création d’écosystèmes (INRAE).

Une application prometteuse et nécessaire dans l’aménagement du territoire

-

Le cadre réglementaire et les déclinaisons possibles en France

En France, au niveau national, le nouveau Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC 2) et le nouveau Plan Biodiversité (2018) promeuvent l’utilisation des Solutions fondées sur la Nature.

Les SFN se déclinent en majorité sur la préservation et la restauration de milieux (restauration de tourbières dans le Jura, ouverture de forêts et pastoralisme dans le Parc naturel régional des Alpilles, protection de forêts en libre évolution dans la région Rhône-Alpes) associées à la gestion des risques naturels (préservation de prairies inondables de fauche en vallée de l’Oise, préservation de dunes face à l’érosion sur le littoral aquitain).

Si ces actions ont leur place dans les milieux plus naturels, elles sont aussi appropriées en milieu urbain. Ces derniers sont en effet les milieux de vie de nombre d’espèces faunistiques, notamment aviaires, et floristiques, mais sont aussi des espaces menaçant pour la survie des espèces qu’elles abritent, notamment du fait de l’imperméabilisation des sols, des nuisances sonores et visuelles (espèces nocturnes) ou encore l’élimination d’habitats naturels uniques entraînant une baisse de diversité spécifique (Arnoult, 2011), pour ne citer que ces facteurs. Les espaces urbains sont également en première ligne concernant les effets du changement climatique actuels et à venir sur la santé humaine étant donné qu’ils concentrent la pollution atmosphérique et des sols et qu’ils sont davantage exposés à des événements climatiques extrêmes (telles les vagues de chaleur) du fait de leur composition.

En France, plusieurs dispositifs, notamment accompagnés par le Cerema, permettent d’engager ce type de solutions de manière directe ou indirecte. Ainsi, les démarches Territoires Engagés pour la Nature et Capitale Française de la Biodiversité ont vocation à mettre en place des objectifs d’engagements territoriaux en faveur de la biodiversité, au sein desquels les SFN sont des leviers d’actions possibles. Les Contrats de Transition Ecologique sont également des cadres favorables au développement de ces solutions, du fait de leur vocation à orienter la transition écologique et le développement économique des territoires.

Un autre exemple concret est celui des cours Oasis, un dispositif qui existe depuis 2017 et qui vise à faire des cours d’école des espaces de résilience et dont les aménagements permettent de lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Les possibilités d’intervention sont multiples, de la désimperméabilisation des sols au développement d’un couvert arboré en passant par la mise en place de jardins pédagogiques. Ces cours d’école ont donc un objectif d’accueil de la biodiversité en se faisant des milieux favorables à son développement, mais pas seulement ! En devenant de véritables havres de fraîcheur, les Cours d’Ecole Oasis ont aussi pour objectif de s’ouvrir hors des heures et périodes scolaires, particulièrement en été et pour les personnes fragiles.

-

Des applications efficaces en milieu urbain : de la recherche au projet

Les possibilités d’intervention en ville sont donc multiples. L’avenir des SFN se montre d’ailleurs prometteur au regard des programmes de recherche lancés sur le sujet. Le Cerema mène notamment plusieurs sujets impliquant le développement des Solutions Fondées sur la Nature en milieu urbain. Parmi ces derniers, on peut citer :

- Life Adsorb, un projet partenarial mené à Paris qui travaille sur les systèmes de dépollution performants pour les eaux de ruissellement et préservant la biodiversité ;

- Nature4Cities, une plateforme en ligne proposant des outils pour mettre en œuvre des solutions d’aménagement de la ville fondées sur la nature ;

- SESAME (Services EcoSystémiques rendus par les Arbres, Modulés selon l’Espèce), un outil d’aide à la décision afin de choisir les espèces d’arbres et d’arbustes à planter en ville en fonction des services rendus par ces derniers ;

- ECOPS vise à évaluer la capacité d’évapotranspiration des petites surfaces végétalisées afin de connaître leur impact sur le ruissellement des eaux de pluie ou le phénomène d’îlot de chaleur urbain.

De manière générale, nombre d’actions opérationnelles constituent des solutions fondées sur la nature et sont donc à favoriser dans le cadre d’un projet urbain pour leurs vertus aussi bien sociales qu’environnementales. Pour rejoindre la logique des cours Oasis, ces solutions consistent à végétaliser les villes afin de contribuer à réduire le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Toujours dans cet objectif de réduction de l’îlot de chaleur urbain, associé à une volonté de favoriser un milieu propice à l’épanouissement de la biodiversité, l’aménagement de noues et bassins permettant de recueillir l’eau de pluie sont encouragés, de même que la plantation de haies et d’arbres, nécessaires aussi bien par leur capacité à l’évapotranspiration et à maintenir les continuités écologiques. La plantation de strates végétales en pleine terre permet également de limiter l’érosion des sols. Certaines solutions sont aussi favorables à la faune urbaine, tels que le contrôle de l’éclairage urbain dans l’idée de développer une trame noire, qui contribue au déplacement d’animaux nocturnes telles que les chauves-souris, les pipistrelles ou encore la chouette hulotte. Il est aussi vivement recommandé de la création de passages dans les clôtures et espaces fermés, notamment pour des espèces menacées et dont l’aire de répartition est importante, comme les hérissons.

De manière générale, tenir compte des sols vivants, soigner une palette végétale en choisissant des espèces variées et locales ou encore aménager des infrastructures favorables au déplacement des animaux sont des stratégies qui contribuent à adapter les mondes urbains aussi bien que les espèces et essences d’être résilients face aux conséquences du changement climatique.

Quelques exemples opérationnels concrets

Milan, Italie

Situé dans un quartier d’affaires et résidentiel, le Bosco Verticale ou « forêt verticale » se compose de deux tours résidentielles et 80 et 112 mètres de haut, enveloppées d’une végétation dense. Les avantages pour la biodiversité sont multiples, au regard des 15 000 plantes vivaces, 800 arbres plantés et 5 000 arbustes semés, mais aussi pour les individus, les bâtiments atteignant -7,5% d’énergie consommée par an, -30% de pollution aux particules fines et -3°C en été. Ce projet a donc des effets de lutte contre les vagues de chaleur et l’îlot de chaleur urbain. De ce projet, on retire une faisabilité juridique aisée, la nécessité de solides connaissances pour choisir les meilleurs écosystèmes à planter et assurer le suivi et l’entretien des essences et la possibilité de dupliquer ce modèle à une plus grande échelle.

Malmö, Suède

Le quartier Augustenborg porte depuis 1998 un programme visant à la création d’un lieu soutenable porté par une communauté engagée. Le projet a notamment permis la création d’un jardin botanique sur toiture, la collecte et biorétention des eaux de pluie et des mesures de préservation des insectes pollinisateurs. La démarche a permis une augmentation de 50% de la biodiversité sur le quartier, notamment grâce aux 11 000m² de toit vert créés. 90% des eaux pluviales sont dirigées vers un réseau ouvert d’eaux pluviales, le quartier connaît -30% de chômage et le site est devenu plus résilient face aux tempêtes, inondations et vagues de chaleur. De nombreux soutiens financiers, notamment de l’UE, ont permis la mise en œuvre du projet et la communication active avec la communauté a permis d’assurer l’engagement de cette dernière en matière de compostage, cultures alimentaires locales et coopération de manière générale.

Bully, France

Dans une logique de réflexion globale sur l’assainissement du bourg de Bully, la collectivité et le SIABA mettent en place un système de gestion des eaux pluviales innovant, intégré au paysage et apportant une plus-value écologique. Trois bassins de rétention en cascade à ciel ouvert ont été créés. Ils se remplissent par temps de pluie parallèlement à une noue végétalisée toujours en eau. Un bassin de sédimentation a aussi été réalisé en amont pour piéger les matières en suspension. En plus de permettre une maîtrise des eaux pluviales, aussi bien quantitativement que qualitativement, cet ouvrage valorise le potentiel écologique d’une parcelle située en tête de bassin versant et fait office de zone tampon en cas d’inondations. Le gain financier est significatif comparativement à un bassin d’orage en béton. La commune s’est également engagée à mettre en place un suivi faune-flore sur le site.

Bibliographie:

Arnould Paul, Le Lay Yves-François, Dodane Clément et al. « La nature en ville : l'improbable biodiversité », Géographie, économie, société, 2011/1 (Vol. 13), p. 45-68. URL : https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2011-1-page-45.htm

Couvet Denis & Ducarme Frédéric. Des solutions fondées sur la nature... et sur les citoyens ?, 2018. URL : https://www.researchgate.net/publication/343917213_Des_solutions_fondees_sur_la_nature_et_sur_les_citoyens

UICN Comité français. Les Solutions fondées sur la Nature pour les risques liés à l’eau en France, 2019, Paris, France. URL : https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/01/sfn-light-ok.pdf

WWF France. Des solutions fondées sur la nature en milieu urbain. Les villes montrent la voie 2021, 2021. URL : https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/exe_wwf_a4_template_sbn_final_fr.pdf

La gratuité des transports en commun : efficacité sociale ou écologique – un choix avant tout politique

- Création : 13 septembre 2021

- Écrit par Alice COGNEZ

La gratuité des transports en commun divise, pour les détracteurs de celle-ci, elle serait trop coûteuse, participerait à une saturation (déjà existante) des réseaux de transports en commun, ferait concurrence à d’autres moyens de transports non polluants … Face à ces débats – qu’en est-il vraiment ? En quoi une politique de gratuité peut-elle être vertueuse ? Pour qui et comment ?

Les transports collectifs gratuits : de quoi on parle ?

Un réseau de transports collectifs totalement gratuit est défini par l’Observatoire des Villes du Transport Gratuit comme « un réseau au sein duquel tous les usagers, sans distinction, bénéficient sans payer des services réguliers de transport public, sur le périmètre d'une commune, d'une intercommunalité ou le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, ce pendant la majorité du temps. ».

Par ailleurs, d’autres formes de gratuité existent : par type de public, par tranche horaire, pour certains jours de la semaine – on parle alors de gratuité partielle.

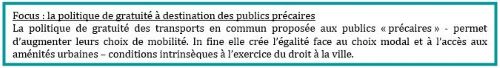

Les villes françaises ayant mis en place la gratuité, Observatoire des Villes du Transport Gratuit, consulté en septembre 2021.

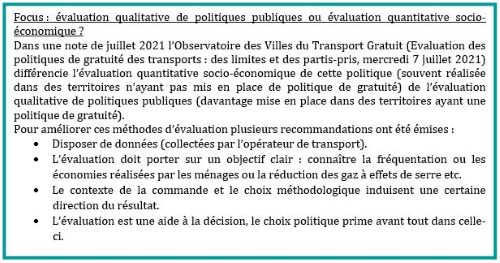

Les chiffres clés du transport totalement gratuit en France, Observatoire du Transport Gratuit, consulté en septembre 2021

A quoi correspond la gratuité partielle ?

Certaines Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) font le choix de mettre en place une politique de gratuité venant répondre à des contextes et objectifs territoriaux spécifiques tels que :

- Diminuer des inégalités sociales et soulager les petits revenus

- Décongestionner les axes à fort trafic et diminuer l’usage de la voiture individuelle

- Favoriser le marketing territorial, les commerces de centre-ville

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les externalités négatives générées par la pollution

- Favoriser les changements de comportement des usagers et l’extension symbolique leur cadre de vie

La gratuité par public cible.

Le transport gratuit peut également être proposé à certaines catégories de population estimée « prioritaires » par les pouvoirs publics– on parle alors de gratuité partielle. Plusieurs populations cibles se voient régulièrement proposer la gratuité :

- Les jeunes (souvent compris entre 6 et 26 ans) – c’est le cas de Valenciennes Métropole et Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut

- Les habitants du territoire – l’exemple de Tallinn (Estonie)

- Les étudiants ou les scolaires

- Les demandeurs d’emploi ou les bénéficiaires du RSA

- Les personnes ayant de faibles revenus – de nombreuses villes proposent des tarifications sociales : à Rennes une personne seule gagnant moins de 900 euros peut utiliser les transports en commun de la Métropole gratuitement.

- Les seniors (plus de 65 ans)

La gratuité spatio-temporelle

C’est le cas par exemple de la ville de Quimper où le transport collectif est gratuit les samedis et dimanche matin. A l’échelle internationale, la ville de Singapour a proposé la gratuité de son réseau de transports collectifs vers le centre-ville le matin pour désengorger la circulation automobile. D’autres part certaines villes proposent la gratuité lors de pic de pollution afin d’encourager les usagers à ne pas utiliser leur voiture individuelle.

Evaluer le coût pour la collectivité locale

La gratuité peut être financée par les autorités nationales, régionales ou locales par le biais de la fiscalité ou par les employeurs via le Versement Mobilité. La mise en place d’une politique de gratuité qu’elle soit totale ou partielle est conditionnée au coût qu’elle représente. Elle dépend donc du montant du pourcentage des recettes usagers (billetteries) dans le coût réel de fonctionnement du réseau.

Des pistes d’actions pour rendre ces politiques efficientes

Plusieurs variables et actions peuvent permettre la bonne mise en place d’une politique de gratuité.

Intégrer la gratuité des transports en commun dans une politique de mobilité globale

L’efficacité et la popularité d’une politique de gratuité est conditionnée à l’efficience du réseau de transports collectifs (fréquence, fiabilité et amplitude des horaires, information voyageur etc.). A titre d’exemple, le Luxembourg a prévu en parallèle de la mise en place de la gratuité de son système de transport des investissements massifs dans celui-ci.

En effet un système de transports collectifs efficient permet de concurrencer l’usage de la voiture individuelle.

Mettre en place des actions accompagnant la gratuité des transports collectifs pour encourager le report modal

En premier lieu la gratuité des transports attire surtout les cyclistes, c’est ce qui ressort de l’étude de Frédéric Héran sur la ville de Dunkerque : « A Dunkerque, par exemple, où tous les calculs ont été faits, on a une baisse de 12% de la part modale des déplacements à vélo à cause de la gratuité des transports publics, une baisse d'à peu près 3% des déplacements à pied et d'à peu près 3% aussi des déplacements en voiture ». Les choix des automobilistes sont donc peu impactés par les mesures de gratuité des transports collectifs. Afin de diminuer l’usage de la voiture individuelle, l’efficience du système de transport collectif ainsi que la communication autour des mesures de gratuité sont fondamentales.

Travailler en lien avec les opérateurs de transports

Le passage à la gratuité (partielle ou totale) des transports collectifs entraine une réorganisation de son système. Un travail doit être mené entre l’AOM, l’entreprise délégataire et les représentants des salariés.

Conclusion : pour en finir avec la dualité efficacité environnementale – efficacité sociale des politiques de mobilité

La gratuité des transports en commun et son efficacité dépendent d’une multitude de facteurs. Toutefois sa mise en place reste avant tout le résultat de réflexions et volontés politiques. Pour comprendre cette politique et l’analyser, c’est l’évaluation du résultat de l’objectif recherché qui doit être effectué : les embouteillages ont-ils réellement diminués ? Les publics précaires ou les jeunes notent-ils une réelle amélioration de l’exercice de leur droit à la mobilité ?

Par ailleurs le choix d’une politique de gratuité doit être fait au regard des conditions territoriales, de l’efficacité actuelle ou programmée du système de transports collectifs, des publics cibles, mais également de l’état des finances locales et du Versement Mobilité. Cependant, il s’agit avant tout d’un choix politique ; économique et d’investissement.

Afin de diminuer la part modale de la voiture individuelle et augmenter corrélativement celle du vélo, de la marche à pied et des transports en commun – des mesures peuvent être mises en place pour favoriser l’intermodalité : développer du stationnement vélo sécurisé, aménager des itinéraires cyclables pour se rendre vers les arrêts de transports collectifs structurants.

En effet, plus qu’une opposition ou une concurrence de politiques publiques entre la gratuité des transports collectifs et le développement du système vélo ou de la marche à pied, c’est la complémentarité de ces modes de déplacements non polluants qui doit être mise en avant. A titre d’exemple la gratuité des transports en commun est critiquée pour la concurrence qu’elle fait au développement de l’usage du vélo à Dunkerque, commune œuvrant pour le développement du système vélo et ayant mis en place une politique de gratuité totale des transports en commun. Une baisse de 12 % de la part modale des déplacements à vélo a été enregistré depuis la mise en place de la gratuité des transports en commun). En parallèle, l’étude réalisée par l’Observatoire des Villes du Transports Gratuit et VIGS sur les effets de la gratuité des transports sur les jeunes Dunkerquois met en avant les bénéfices de cette politique en termes de réduction des inégalités, de représentations sociales, de gain en autonomie.

La dualité des objectifs recherchés par certaines politiques publiques de mobilité telles que la gratuité des transports publics, la piétonnisation des centres-villes, les Zones à Faible à Emission (ZFE) font régulièrement débat. En effet certaines de ces mesures permettent la réduction efficace de la pollution mais génèrent des externalités sociales négatives. C’est notamment le cas des ZFE, outil réglementaire luttant contre la pollution émise par le trafic routier.

Il s’agit d’espaces mis en œuvre par les collectivités, où la circulation de certains véhicules est différenciée suivant leur niveau de pollution. Les ménages les plus modestes se voient contraint par ces politiques : ils disposent souvent de véhicules plus anciens (donc plus polluants) ne pouvant circuler dans ces zones. Or les alternatives à la voiture ne leurs sont pas toujours évidentes ou accessibles, le vélo n’est pas toujours une solution en raison d’un manque d’itinéraires cyclables sécurisés, de la distance à parcourir ou de freins psychologiques à son usage.

L’acceptabilité des politiques de mobilité peut être facilitée par une communication importante, mais également par une prise en compte des externalités sociales négatives générales par celles-ci à travers des mesures efficaces venant combler l’impossibilité d’utiliser sa voiture personnelle.

Sources:

- [PODCAST] No city for old car, Lost in Transportation, 6-t, Juillet 2021

- Fini les tickets à payer les transports publics du Luxembourg, Radio Télévision Suisse, mars 2020

- Les effets de la gratuité des transports. Les représentations et les comportements de mobilité des jeunes Dunkerquois 12-25 ans. Mars 2021, Observatoire des Transports Gratuits, VIGS

- Evaluation des politiques de gratuité des transports : des limites et des partis-pris, Observatoire des Villes du Transport Gratuit, juillet 2021

- Des transports publics gratuits ne diminuent pas forcément la pollution, Radio Télévision Suisse, Août 2021

- Zones à Faible Emission (ZFE) : de quoi parle-t-on exactement ? CEREMA, Août 2019

Certifications et labels : des leviers pour une stratégie bas carbone au service de la ville durable ?

- Création : 15 juillet 2021

- Écrit par Matthieu BLEUNVEN

A l’aube de la RE2020 et après la parution d’un certain nombre de lois donnant un cadre à la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) en France, les politiques publiques prennent conscience de la nécessité de maitriser et limiter l’empreinte carbone des opérations de construction pour créer la « ville durable » et atteindre l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050. La SNBC à l’échelle de la ville se traduit par une multitude de thématiques, de la mobilité active au sein d’un territoire à la performance thermique et énergétique des bâtiments en passant par la recherche d’îlot de fraicheur et la limitation d’artificialisation des sols à l’échelle des quartiers : autant de thèmes développés par les labels et certifications au fil des années, pour accompagner les différents acteurs de la ville dans la concrétisation de leurs ambitions environnementales et la création d’une ville durable.

Le Webinaire « Certifications et labels » de Vizea qui s’est tenu le 19 mai dernier a été l’occasion de bénéficier des retours d’expériences tant à l’échelle du bâti qu’à l’échelle urbaine afin d’identifier les leviers et freins des certifications et labels au sein d’opérations bas carbone.

LEON ESPOUY, ICF HABITAT – Logement sociaux rue de Lorraine, Paris 19ème.

→ Léon Espouy, vous êtes responsable d’opération pour ICF Habitat, filiale logement de SNCF immobilier. Vizea vous accompagne actuellement dans la réhabilitation et l’extension de deux bâtiments rue de Lorraine à Paris en tant qu’AMO Développement Durable. Pourriez-vous nous présenter ce projet ?

L’opération se situe dans le 19ème arrondissement de Paris, aux 4 et 6 rue Lorraine, à proximité des Buttes-Chaumont et du canal de l’Ourcq. Il s’agit de deux immeubles datant de 1947 et 1953, comportant actuellement 14 et 15 logements, qui jouxtent la petite ceinture ferroviaire menant au parc des Buttes-Chaumont. Le projet qui avait initialement pour but de démolir les deux immeubles a été repensé pour organiser une opération de mise en valeur du patrimoine de Paris par la restructuration et l’extension des bâtiments. Le programme vise une densification avec le passage de 30 logements à 80 logements.

→ Pouvez-vous nous présenter votre politique environnementale globale et plus particulièrement sur cette opération : d’où est venue la volonté de faire de ce projet une opération vertueuse d’un point de vue de l’économie circulaire et de l’impact carbone (limiter la déconstruction, faire du réemploi, privilégier la structure bois…) ?

Sur ce projet, il est important de noter que la stratégie de labellisation est une conséquence directe du programme et du site. Les objectifs programmatiques étaient effectivement assez forts, notamment avec la conservation des existants mais aussi l’exigence de travail en filière sèche pour les bâtiments en extension qui s’est majoritairement traduit par des propositions de projets en structure bois. Les architectes ont dû travailler autour des arbres existants en fond de parcelle près de la petite ceinture considérée comme corridor écologique. Le projet retenu montre ainsi une réflexion des extensions en cœur d’îlot qui s’articule autour des arbres existants et non l’inverse, dans une ouverture sur la petite ceinture.

Une fois le programme posé, les labels se sont naturellement présentés avec la recherche des certifications BEE Prestaterre et labels BBCA et biosourcés : sur les extensions une présence de béton uniquement dans les fondations, une structure en bois et des isolants biosourcés en fibre de bois. Les bâtiments conservés sont réhabilités avec des menuiseries extérieures en bois, des isolants biosourcés dès que possible… L’accent a été mis sur l’aspect carbone plutôt qu’énergie : les solutions de chauffage sont finalement assez simples et classiques (chauffage électrique et ECS gaz) mais contrebalancées par l’intégration d’une enveloppe très performante.

→ Est-ce que les outils de certifications et de labels sont des leviers pour vous aujourd’hui ? techniquement ? financièrement (aides de la ville par exemple) … ?

Ici, la labellisation découlant justement du programme, elle ne représente pas un surcoût et elle vient presque naturellement s’intégrer dans l’opération. Le fait de renoncer à la démolition et de préférer la réhabilitation, de ne pas intégrer de sous-sols ou de places de stationnement sur site, les coûts s’en voient d’autant réduits. Orienter dès le début le projet par son programme aboutit à une réflexion sur le carbone qui vient se concrétiser par des labels et certifications adéquats à l’opération et permet de valoriser cette opération.

Julien Dechanet, ATELIER WOA– Campus INDUSTREET, STAINS

→ Julien Dechanet, vous êtes architecte associé au sein de l’agence d’architecture Atelier WOA (Wood Oriented Architecture), agence d’architecture et ingénierie bas carbone. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre politique environnementale interne ?

L’agence WOA s’est structurée et développée autour du matériau bois. Nous estimons que l’écologie ne devrait même pas être mentionnée ou affichée via des labels, tant elle devrait être une composante intrinsèque de l’architecture. De manière concrète, cela traduit le fait que dès les premières intentions d’un projet les choix et orientations de celui-ci seront plus ou moins définis dans un cadre. Le label viendra par la suite donner un appui et un objectif clairement établi et formalisé pour le maitre d’ouvrage. Les ébauches de projet donnent des orientations, les labels viennent les appuyer en les concrétisant.

→ Vous êtes maître d’œuvre sur l’opération du Campus de l’Industreet à Stains avec Vizea en bureau d’études environnementales. Comment vos ambitions bas carbone se sont-elles traduites sur ce projet ?

Le projet de l’Industreet à Stains que nous avons réalisé est une bonne illustration de notre démarche bas carbone. Il s’agit d’un campus de formation aux métiers de l’industrie financé par la fondation Total dédié aux jeunes déscolarisés. Ici, dès l’origine du projet, la coupe de la halle imaginée a orienté le projet vers des réflexions sur la manière de chauffer les grands volumes où la température de chauffage est plus faible que dans les espaces fermés et ainsi réduire les consommations d’énergie. Cette coupe du projet a également mis en évidence la solution de la ventilation naturelle pour garantir un confort thermique en été au moyen de la verrière en toiture.

Le bâtiment a aussi été pensé dès le départ par le biais du programme pour anticiper un éventuel changement d’usage pour des bureaux. La vie du bâtiment a ainsi été intégrée dans la conception du bâtiment de telle sorte qu’il est possible de recloisonner entièrement le bâtiment au besoin.

→ Est-ce que les outils de certifications et de labels vous ont aidés dans la conception de ce projet ? Et de manière générale dans vos projets ?

Oui! Le projet ici est certifié BREEAM niveau Good. La recherche de cette certification nous a aidé à formaliser les intentions de départ du projet. En plus de cela, la certification BREEAM s’est avérée particulièrement adaptée par sa souplesse et les différents thèmes qu’elle couvre.

A notre avis, les labels et certifications ne constituent pas le premier niveau d’une opération vertueuse du point de vue environnemental dans le sens où les premières ébauches d’un projet vont orienter les axes sur lesquels les labels et certifications vont se centrer. En revanche, ils ont l’atout d’être des outils plutôt complet sur de nombreuses thématiques que nous n’avons pas forcément à l’esprit dès l’initiation d’un projet et nous permettent d’établir une liste des éléments à intégrer dans le sens d’une conception environnementale et bas-carbone des bâtiments.

Olivia Bellanger, SPL Rueil Aménagement – Eco-quartier de l’Arsenal, Rueil Malmaison

→ Olivia Bellanger, la SPL (Société Publique d’Aménagement) Rueil Aménagement travaille à l’aménagement du nouveau quartier de l’Arsenal à Rueil-Malmaison depuis 2015. Comment est venue la volonté de faire de ce quartier une opération vertueuse d’un point de vue carbone (Énergie, déchets, mobilité, nature en ville…) ?

Le projet de l’éco-quartier est issu de la volonté de la ville de Rueil-Malmaison de rouvrir aux Rueillois une zone auparavant fermée au public : ancienne friche industrielle de 26ha, cet espace appartenait à Renault et au ministère des armées avec un site occupé par l’OTAN.

Au départ de Renault en 2012, la ville de Rueil-Malmaison s’empare de cette opportunité avec un projet de reconquête de la friche associé à la possibilité de créer une nouvelle gare de métro. Avec la SPL Rueil Aménagement, une proposition de réaménagement de l’espace est formulée, centrée autour de deux axes verts. L’opportunité offerte par le terrain de jeu que représentent ces 26ha s’est naturellement orientée vers une stratégie bas carbone en intégrant les labellisations Eco-quartier, Ville de demain et 100 quartiers innovants et écologiques.

Plan masse du projet d’écoquartier de l’Arsenal - © SPL Rueil Aménagement

→ Quelles sont vos actions prises et les freins rencontrés en tant qu’aménageur pour intégrer la stratégie carbone dans l’opération ?

Les ambitions environnementales à l’échelle de l’éco-quartier sont multiples et se matérialisent dans des actions qui traitent avec des thèmes aussi différents que la mobilité, la gestion des déchets et de l’eau, de l’énergie. Un réseau de chaleur (géothermie profonde) est ainsi mis en œuvre sur le quartier avec une obligation pour les bâtiments de s’y raccorder ; une densité a été recherchée pour pouvoir dégager des espaces verts ; des bâtiments de haute qualité environnementale et frugaux sont conçus…On note également qu’un effort sur le réemploi des matériaux de déconstruction a été fait pour limiter l’impact environnemental de l’aménagement avec entre autre un concassage réalisé pour notamment réaliser les voiries et a permis d’aboutir au réemploi de 80% des matériaux déconstruits.

Même si l’opération est indéniablement vertueuse et source de nombreux bénéfices, nous rencontrons malgré tout des freins, et notamment autour du pilotage de la labellisation. Ici, la ville est elle-même porteuse de la labellisation Eco-Quartier : l’aménagement dure sur des périodes relativement longues (10 – 15 ans), en plus de la labellisation, nous pensons qu’il est nécessaire d’avoir un accompagnement et un principe d’évaluation annuel pour assurer un suivi de qualité avec la ville.

→ Les outils de certification ont-ils été des leviers pour vous sur le projet de l’éco-quartier de l’Arsenal ?

Absolument ! Les labels et certifications représentent sans nul doute pour nous des leviers à plusieurs égards.

En premier lieu, ils apportent aux projets une très bonne visibilité à l’échelle nationale et, à une échelle plus locale et directe les légitiment vis-à-vis notamment des riverains et associations environnementales : je pense particulièrement ici au concassage sur site des matériaux issus de la construction, difficilement accepté par les riverains à cause des nuisances sonores, mais apprécié pour la suppression des flux normalement associés à leur évacuation.

Ils représentent en plus un moyen de se challenger et de réaliser des projets novateurs (par exemple le projet HighGarden, lauréat d’Inventons la Métropole du Grand Paris 2) en association avec nos partenaires et prestataires.

Enfin, de manière un peu plus pragmatique, la recherche de labels et certifications nous a donné l’accès à des subventions.

Le mot de la fin pour Vizea

Les certifications, labels et démarches existants aujourd’hui sont des outils complets à disposition des maitres d’ouvrages pour orienter les projets dans une stratégie bas carbone efficace et adaptée à chaque projet. Néanmoins, ces outils ne représentent pas une fin en soi et il faut garder à l’esprit qu’ils ne se substituent pas à une réflexion anticipée sur la stratégie bas carbone des projets. Les retours d’expérience de nos partenaires montrent bien que les labels et certifications viennent avant tout accompagner et concrétiser une volonté initiale souvent définie par un programme ou par une première ébauche de projet. Par-dessus tout, l’implication de tous les acteurs des projets est primordiale pour mener à bien la stratégie environnementale et bas carbone. Du maitre d’ouvrage à la maitrise d’œuvre, tous doivent être engagés dans l’atteinte et le respect des orientations et objectifs fixés.

Une première réponse à l’habitat insalubre et aux copropriétés en difficulté : La démarche de la Copropriété Durable

- Création : 9 juillet 2021

- Écrit par Aude MATARD

La concentration toujours croissante des populations dans les grandes villes menant à la densification de l’urbanisation reste un enjeu urbain essentiel en termes de gestion des territoires pour les années à venir. La création de grands pôles attractifs porteurs d’emploi est à l’origine de mouvements démographiques sur des territoires dont l’offre de logement n’est pas toujours adaptée ou en évolution assez rapide pour les accueillir. L’Organisation des Nations Unis (ONU) prévoit que 5 milliards de personnes vivront dans les villes d’ici 2030 à l’échelle mondiale et affirme « L’urbanisation rapide se traduit par un nombre croissant de personnes vivant dans des taudis ».

« Vivre en ville, mais dans quelles conditions » ?

Aujourd’hui, alors que nous pouvons dire que la vie urbaine devient la norme dans le monde entier, nous devons donc nous demander « Vivre en ville, mais dans quelles conditions » ?

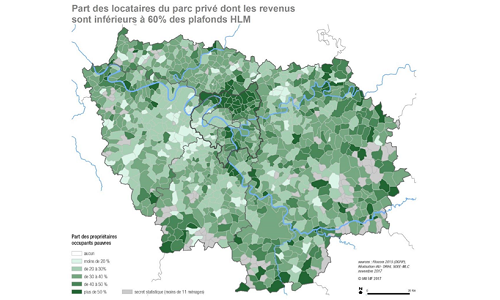

Selon l’INSEE, l’Ile de France (IDF) compte actuellement 251 Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et en 2013, 22% des ménages vivaient en dessous du seuil de bas revenu régional. Nous constatons d’autre part depuis plusieurs années que le parc de logement sociaux n’est pas assez développé pour offrir une solution à tous les ménages nécessiteux. Selon la carte en Figure 1, il apparait que le parc de logements sociaux n’est effectivement pas seul à recevoir les ménages à bas revenus : du fait du manque d’offre de logement sociaux, le parc privé reçoit également une part importante des populations précaires. Cependant le parc privé ne peut remplir que de manière très partielle cette fonction de logement des ménages à bas revenu et l’on voit une pénurie de l’offre de logements à prix accessibles depuis les années 2000 en France.

Figure 1 : Part des locataires du parc privé dont les revenus sont inférieurs à 60% des plafond HLM, IAU IdF, 2017

Le parc de logements privés doit donc pouvoir apporter une réponse pour ces populations car la pénurie de logements à bas prix a plusieurs conséquences néfastes sur les conditions de vie des populations concernées :

- Elle incite à la suroccupation des logements pour pallier aux prix trop élevés,

- Elle mène au renvoi des exclus du marché vers des logements non-décents, vétustes ou offrant des conditions d’occupation indignes.

La qualification de logement indigne peut également s’étendre aux quartiers anciens dégradés, aux copropriétés récentes en grande difficulté et aux zones pavillonnaires en proie à des divisions non maîtrisées...le parc privé indigne ne cesse de se développer en Île-de-France et les marchands de sommeil d’y prospérer.

Face à ce constat, Vizea intègre l’enjeu de lutte contre l’habitat indigne de manière croissante sur les projets à travers la démarche de copropriété durable.

Qu’est-ce que la « démarche de copropriété durable »

La démarche de « copropriété durable » est développée avec Grand Paris Aménagement. Elle a pour but de répondre aux enjeux de lutte contre l’habitat indigne de manière cohérente avec les enjeux de durabilité et de réduction de l’impact environnemental du secteur bâti. La copropriété durable doit permettre aux habitants d’un territoire d’accéder à la propriété et de s’y maintenir dans de bonnes conditions, à la fois sociales, économiques et environnementales. Une copropriété durable à proprement dit est un bâtiment performant énergétiquement, avec un coût global le plus faible sur 15, 30, 50 ans; c’est aussi une copropriété accessible aux habitants du territoire dont le taux d’effort inclut les charges de copropriété; c’est finalement une copropriété avec des résidents impliqués et elle-même impliquée dans le réseau d’acteurs locaux.

Qu’est-ce qu’une copropriété durable ?

La démarche porte quatre grands objectifs :

Figure 2 : Les 4 Piliers de la démarche copropriété durable (Vizea)

- Le coût maitrisé de l’accession :

Ce premier pilier se décline pour réduire les coûts de construction et maitriser ainsi les coûts de l’accession pour les futurs propriétaires. Les principes portés à cet effet sont ceux de sobriété et d’efficacité.Les projets doivent être amenés à investir là où il faut, c’est à dire dans les éléments amenant une plus-value sur le long terme. L’approche en coût global devient alors le socle de base des choix de conception pour anticiper le coût réel pour les habitants non seulement à l’achat mais durant toute la vie du bâtiment en termes d’entretien et de maintenance.

Le principe d’efficacité dans les projets de construction passe par la réalisation d’une enveloppe très peu déperditive, le choix de matériaux durables et facile d’entretien, et une sélection de systèmes énergétiques adaptés à chaque projet et peu énergivores.

Le principe de sobriété passe par une réflexion sur l’usage des espaces entre individuels et partagés ainsi que sur la synergie entre différents bâtiments et différentes fonctions urbaines. Les principes de mutualisation de certains espaces ou de flexibilité d’usage viennent s’intégrer au principe de sobriété en permettant l’optimisation des infrastructures construites. Par exemple : mutualisation des parkings, sobriété et réversibilité du stationnement...

- L’intégration des ambitions environnementales :

Le second pilier de la démarche concerne l’intégration d’ambitions environnementales. En abordant la réduction des coûts, les ambitions environnementales d’un projet ne doivent pas pour autant être mises de côté. Les enjeux de climats, d’impact carbone, le confort de vie pour les habitants, la réduction du risque d’îlot de chaleur urbain, la végétalisation la biodiversité et la gestion de l’eau restent des thèmes essentiels dans la démarche de copropriété durable. Ces ambitions permettent de mettre en œuvre les principes de la résilience et de la durabilité, aussi pris en compte dans les approches en coût global.

- La maitrise dans le temps des charges des futurs copropriétaires :

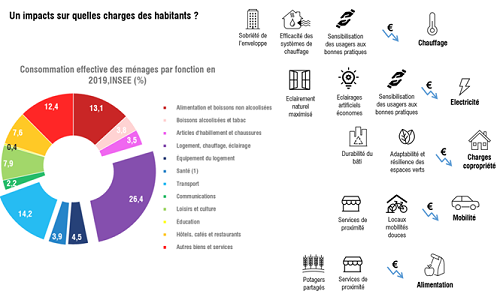

Le troisième pilier de la démarche aborde la maitrise des charges de copropriété et individuelles. Les charges sont un poids pour les ménages les plus modestes. Elles constituaient en 2013 une part de 6,9% de la dépense moyenne des ménages (*appartenant aux trois premiers déciles de revenu par UC). Offrir aux habitants des charges maitrisées est donc un argument de vente important au même titre que le prix d’accession. Les actions qui sont mises en œuvre pour réduire les charges dans la démarche de copropriété durable intègrent: la réduction les besoins énergétiques des bâtiments, l’anticipation les modes de gestion et la mise en place d’une gestion sobre des communs ainsi que l’intégration de matériaux durables pour limiter les coûts de maintenance.

Penser à la taille des copropriétés et au nombre de logements qui les compose permet également d’éviter les copropriétés surdimensionnées qui peuvent être plus couteuses en termes de charge, plus compliquées en termes de gestion et fragiles en cas d’incapacité de paiement.

Finalement, un élément important à porter dans le but de maitriser les charges dans le temps est l’accompagnement à la mise à l’habitat. En effet, la prise en charge des nouveaux arrivants, leur introduction dans la copropriété et leur sensibilisation aux bonnes pratiques, de gestion et de vivre ensemble est essentiel pour amener une gestion durable, économe et respectueuse du patrimoine de la copropriété.

Quelques exemples des leviers impactant les charges des co-propriétaires :

Figure 3 : Exemples des leviers impactant les charges des co-propriétaires, INSEE (Vizea)

- L’amélioration de l’attractivité du quartier :

Finalement le dernier pilier de la copropriété durable concerne l’amélioration de l’attractivité des quartiers. Il s’agit de favoriser l’émergence d’une ville accueillante et égalitaire. C’est aussi intégrer une démarche d’urbanisme favorable à la santé physique, mentale et sociale des habitants. Le dynamisme associatif et de commerce local deviennent des leviers à prendre en compte tout en encourageant l’établissement d’une mixité fonctionnelle et sociale et la réduction des enclaves entre les différents espaces.

Pour aller plus loin :

« Une seule santé » : le gouvernement lance son 4ème Plan National Santé Environnement

- Création : 22 juin 2021

- Écrit par Morgane ROLAND

Le 7 mai 2021, le Ministère de la Transition Écologique et celui des Solidarités et de la Santé, ont lancé le 4ème Plan National de Santé Environnemental (PNSE 4) qui s’appliquera en France jusqu’en 2025. Retour sur cet événement majeur qui impactera positivement, nous l’espérons, la santé de tous les Français.

Un Plan National Santé Environnement, qu’est-ce que c’est ?

L’impact de l’environnement et du cadre de vie sur la santé des habitants n’est aujourd’hui plus un secret : l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) estime que 14% de la mortalité en France (soit 84 000 morts chaque année) est d’origine environnementale. À l’échelle mondiale, 23% des décès et 25% des pathologies chroniques sont attribuées à des facteurs environnementaux ; cancers, diabète, obésité, maladies respiratoires, allergies, asthme, maladies cardiovasculaires … Le coût de l’inaction est énorme. Aujourd’hui, la santé apparait comme le critère d’équilibre entre l’humain et son environnement.

Pour répondre à ces enjeux très forts, et à une préoccupation citoyenne grandissante, la France s’est engagée depuis 2004 dans une dynamique active en termes de santé environnementale, grâce notamment à la mise en place de trois Plans Nationaux Santé Environnement, auxquels le PNSE 4 fait suite. Ces plans sont également déclinés à l’échelle régionale par des Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE).

L’objectif d’un PNSE est de prévenir les risques sanitaires liés à la dégradation de l’environnement (qualité de l’air intérieur, exposition aux produits chimiques, aux ondes, au bruit etc.) et de permettre à chacun, citoyen, élu, professionnel, chercheur, d’agir pour un environnement favorable à la santé. Ces plans sont co-pilotés par les ministères de la Transition Écologique et de la Santé, et sont élaborés sous la direction du Groupe Environnement Santé (GSE). Les plans sont soumis à l’opinion publique lors d’une phase de consultation de 6 semaines, puis amendés selon les retours reçus. Leur programmation, tous les cinq ans, est inscrite dans le Code de la santé publique.

Quelles sont les ambitions de ce 4ème Plan ?

Le 4ème Plan National Santé Environnement affiche l’ambition de « mieux comprendre les risques auxquels chacun s'expose afin de mieux se protéger et protéger son environnement ». Il se veut plus opérationnel et concret que les 3 plans précédents, afin d’être appropriable par tous les Français, citoyens, professionnels de santé, dirigeants d’entreprise, élus, etc. Le plan se décline en 4 axes stratégiques et 20 actions :

- S'informer, se former et informer sur l'état de notre environnement et les bons gestes à adopter (7 actions) : une première orientation stratégique axée sur la prévention et l’accès à l’information, notamment grâce aux outils numériques.

- Réduire les expositions environnementales affectant la santé humaine et celle des écosystèmes (8 actions) : des actions portant sur la réduction de l’exposition aux ondes électromagnétiques, aux bruits, à la lumière artificielle, à la pollution des sols, etc.

- Démultiplier les actions concrètes menées par les collectivités dans les territoires (2 actions) : la création d’une plateforme collaborative à destination des collectivités, pour mutualiser et partager les connaissances et retours d’expériences.

- Mieux connaitre les expositions et les effets de l'environnement sur la santé des populations et sur les écosystèmes (3 actions) : un dernier axe préconisant la recherche et l’analyse de données afin de mieux comprendre les mécanismes entre santé et environnement.

Par ailleurs, la crise sanitaire que nous traversons ayant réveillé des interrogations sur notre rapport au vivant, le PNSE 4 a souhaité s’inscrire dans la démarche plus globale « One Health ». C’est ce qui marque l’évolution du PNSE dans sa 4ème version.

La démarche « One Health », de quoi parle-t-on ?

Le concept de « One Health », "une seule santé" en français, a été développé dans les années 2000 en réponse à plusieurs études scientifiques montrant que 60% des maladies infectieuses humaines connues et 75% des maladies humaines émergentes sont d’origine animale (ou encore zoonotiques). Les crises sanitaires à répétition (grippe aviaire, grippe H1N1, et aujourd’hui Covid-19) ont engendré un formidable intérêt des instances de santé, des organismes de recherche et des associations pour cette démarche « One Health ».

La démarche se définit alors comme « une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire, le travail étant réalisé sur le plan local, régional, national et mondial, pour obtenir des résultats optimaux en matière de santé et de bien-être, tout en reconnaissant les interconnexions entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun » (One Health Commission, 2019). Il s'agit d'aller plus loin que la simple reconnaissance du lien entre santé et environnement, et d'envisager la santé de l'environnement, de l'humain et des animaux comme une seule et même problématique.

Schéma « Une seule santé », Vizea

La démarche nécessite un rapprochement entre plusieurs disciplines : le secteur médical, vétérinaire, les sciences humaines, animales et environnementales se retrouvent tous autour du concept « One Health ». Il s’agit alors de revoir les modes de gouvernance de la santé environnementale, favorisé par l’alliance tripartite établie depuis 2010 entre l’Organisation mondiale pour la Santé (OMS), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

« Une seule santé » promeut une approche systémique des enjeux de santé environnementale d’aujourd’hui. Le PNSE4 souhaite accélérer la prise en compte de ce concept pour les cinq prochaines années.

Que peuvent apporter les Plans Régionaux Santé Environnement en complément du PNSE 4 ?

Le Plan National Santé Environnement se décline au niveau régional sous la forme de « Plans Régionaux Santé Environnement » (PRSE). Ces plans ont pour objectif la territorialisation des politiques définies dans les domaines de la santé et de l'environnement. Ils pourront permettre de répondre à plusieurs questionnements qui restent en suspens à la lecture du PNSE 4.

Tout d’abord, les Plans Régionaux auront la charge de préciser, chiffrer et temporaliser les grandes orientations stratégiques fixées par le Plan National, en les adaptant aux caractéristiques de leurs territoires.

Les Plans Régionaux pourront également apporter des précisions sur les ressources budgétaires et les moyens humains mobilisables pour répondre aux enjeux soulevés.

Enfin, les Plans Régionaux devront s’inscrire en cohérence avec les autres politiques publiques menées sur les territoires, en lien tant avec la thématique de la santé (Loi de Financement de la Sécurité Sociale, Objectif Nationale, plans thématiques par pathologies, etc.) qu’avec celle de l’environnement (par exemple dans le cadre de Plans Air Territoriaux), qui, nous l’avons compris, sont étroitement liées !

Prochaine étape : la déclinaison opérationnelle et locale du Plan National Santé Environnement à l’échelle des régions de France.

Et pour aller plus loin …

Plus d'articles...

- Stratégie de décarbonation pour les entreprises : que prévoit le plan de relance ? Focus sur le Tremplin pour la transition écologique des PME

- Le télétravail, une solution de réduction de notre empreinte carbone ? Retour d’expérience de Vizea

- L'exploitation des forêts françaises face aux enjeux du monde de la construction

- Une électricité française décarbonée et favorable au chauffage électrique, qu’en est-il vraiment ?