Territoire Durable - 10 propositions du Club des Villes et Territoires Cyclables pour développer la pratique du vélo

- Création : 23 janvier 2012

- Écrit par Nadia

Dans l’attente du plan national vélo, dont la présentation est prévue le 26 janvier 2012 par le gouvernement, le Club des Villes et Territoires Cyclables propose 10 mesures pour développer la pratique du vélo. Ces dix mesures ont fait l’objet d’un communiqué de presse le 10 janvier 2012 mais sont également présentées au sein d’un rapport du 30 août 2011 intitulé « Le vélo, remède anticrise ». Le Club, qui compte plus de 1 100 collectivités territoriales, a par ailleurs proposé ces mesures au gouvernement dans la perspective d’inciter à la construction d’un plan national vélo concret. En effet, actuellement, la politique vélo déployée relève essentiellement de l’action des collectivités locales à travers des politiques fortes en matière de mobilité durable.

Valeur sure de la lutte contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, la Club promeut également le développement du vélo comme un outil de la relance économique et de cohésion sociale à travers l’accessibilité aux services et la préservation du budget transport des ménages. Mais la pratique du vélo trouve également un écho en matière de santé publique. En effet, au sein du rapport « le vélo, remède anticrise », il est précisé : « en matière de santé publique, près de 5 milliards d’euros sont économisés chaque année avec une pratique annuelle du vélo autour de 3%, une pratique de 12 à 15% en 2020 permettrait d’engranger une économie de 15,4 milliards d’euros par an ».

Ainsi, les enjeux de la pratique du vélo dépassent largement la question environnementale. L’image du vélo s’est grandement améliorée depuis les 6 dernières années avec notamment le Velib’, il n’est toutefois pas considéré comme un outil de politique nationale. Ainsi, le Club propose deux familles de mesures immédiates :

Ainsi, les enjeux de la pratique du vélo dépassent largement la question environnementale. L’image du vélo s’est grandement améliorée depuis les 6 dernières années avec notamment le Velib’, il n’est toutefois pas considéré comme un outil de politique nationale. Ainsi, le Club propose deux familles de mesures immédiates :

Plus précisément, le Club des Villes et Territoires Cyclables propose de cibler 10 actions s’inscrivant dans les défis suivants : cohésion territoriale, qualité de vie et cohésion sociale :

Valeur sure de la lutte contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, la Club promeut également le développement du vélo comme un outil de la relance économique et de cohésion sociale à travers l’accessibilité aux services et la préservation du budget transport des ménages. Mais la pratique du vélo trouve également un écho en matière de santé publique. En effet, au sein du rapport « le vélo, remède anticrise », il est précisé : « en matière de santé publique, près de 5 milliards d’euros sont économisés chaque année avec une pratique annuelle du vélo autour de 3%, une pratique de 12 à 15% en 2020 permettrait d’engranger une économie de 15,4 milliards d’euros par an ».

Ainsi, les enjeux de la pratique du vélo dépassent largement la question environnementale. L’image du vélo s’est grandement améliorée depuis les 6 dernières années avec notamment le Velib’, il n’est toutefois pas considéré comme un outil de politique nationale. Ainsi, le Club propose deux familles de mesures immédiates :

Ainsi, les enjeux de la pratique du vélo dépassent largement la question environnementale. L’image du vélo s’est grandement améliorée depuis les 6 dernières années avec notamment le Velib’, il n’est toutefois pas considéré comme un outil de politique nationale. Ainsi, le Club propose deux familles de mesures immédiates :- la mise en place d’un programme national « au travail à vélo »,

- la participation de l’employeur aux frais de déplacement domicile-travail des salariés, c’est l’indemnité vélo, à l’image du remboursement des frais de carburant.

Plus précisément, le Club des Villes et Territoires Cyclables propose de cibler 10 actions s’inscrivant dans les défis suivants : cohésion territoriale, qualité de vie et cohésion sociale :

- Pour la cohésion territoriale :

- L’affectation de 10% du budget des routes nationales et autoroutes pour l’aménagement d’itinéraires vélos.

- Le jalonnement rapide des grands itinéraires de vélo routes et voies vertes.

- Pour la qualité de vie :

- La relance de la démarche « Code de la rue »*

- La mise en œuvre d’un plan ambitieux de développement du stationnement

- Le déploiement du marquage des vélos à l’échelle du territoire pour lutter contre le vol (système Bycode géré par la FUB – Fédération française des usagers de la bicyclette)

- « Le vélo quotidien, c’est bon pour la santé » : une campagne de communication annuelle sur le thème

- Un déploiement à l’échelle nationale des actions d’apprentissage du vélo (partenariat associations et collectivités locales). Des financements pour développer les vélo-écoles.

- Pour la cohésion sociale :

- Un programme pour le développement du vélo auprès des salariés, avec notamment des exonérations fiscales pour les entreprises qui mettent des vélos à la disposition des salariés (prêt gratuit ou avec option d’achat, centrale d’achat…).

- Une indemnité kilométrique vélo. La participation de l’employeur aux frais de déplacement domicile/travail exonérée de charges et non imposable pour le salarié (sur le modèle belge : 0,21 €/km, cumulable sous condition avec l’indemnité transport public).

- « Le vélo citoyen » : une grande campagne de communication pour valoriser toutes les pratiques du vélo.

________________________________________________________________________________________________________________________________

* Faisant partie des 150 propositions du rapport du Conseil National des Transports « Une Voirie pour Tous » de 2005, soutenue par de nombreuses associations ainsi que par des professionnels de la ville et des transports, la démarche « code de la rue » a véritablement été lancée en France à l’occasion du Congrès des Villes Cyclables de 2005 à Lille. Elle vise à faciliter la sécurité et la cohabitation sur la voie publique.

Urbanisme Durable - Ordonnance concernant l'évolution des SCOT, PLU et cartes communales

- Création : 20 janvier 2012

- Écrit par Gaultier

Le Grenelle 2, via son article 25, autorise la mise en place par le gouvernement d’ordonnances permettant notamment de :

Le Grenelle 2, via son article 25, autorise la mise en place par le gouvernement d’ordonnances permettant notamment de :- « Clarifier et simplifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme »,

- « Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme […], les corrections dont la mise en œuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ».

Parmi les principales modifications apportées par ce projet et ayant un impact en matière de développement durable, nous retiendrons essentiellement :

- L’article 2, qui précise que l’établissement public doit procéder à une analyse des résultats de l’application du Scot, 6 ans au plus après son approbation. Celle-ci portera notamment sur les mesures mises en œuvre en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales. Elle permettra de conclure sur le maintien en vigueur du Scot ou sur une révision de celui-ci.

- Dans le même article, le droit de veto dont dispose le préfet lors de l’approbation d’un Scot, si ce dernier présente des éléments « contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ».

- La mise en compatibilité des Scot avec les autres documents du type SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France), schéma régional de cohérence écologique ou plan climat énergie territorial, qui doit être vérifiée par le Préfet.

- Article 5 : La procédure d’ « autorisation de majoration des possibilités de construire favorables à la construction de logements sociaux ou répondant à des critères de consommation ou de production énergétique performante » est modifiée. Cet article simplifie en effet la procédure en reportant cette autorisation sur le règlement local et non plus sur décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

Ce texte révise également la procédure de modification des PLU, en prévoyant une procédure simplifiée (mise à disposition du public pendant un mois, à la place de l’enquête publique) dans le cas de l’intégration aux PLU de certains principes incitant à densifier ou à limiter l’étalement urbain. Les modifications concernées par cette procédure simplifiée sont celles qui :

Ce texte révise également la procédure de modification des PLU, en prévoyant une procédure simplifiée (mise à disposition du public pendant un mois, à la place de l’enquête publique) dans le cas de l’intégration aux PLU de certains principes incitant à densifier ou à limiter l’étalement urbain. Les modifications concernées par cette procédure simplifiée sont celles qui :- permettent de majorer de plus de 20% les possibilités de construction,

- diminuent les possibilités de construire,

- réduisent une zone urbaine ou à urbaniser.

Energie - Sortie officielle du nouveau label Effinergie+

- Création : 19 janvier 2012

- Écrit par Laetitia

Le 17 janvier 2012, en cohérence avec la nouvelle Réglementation Thermique 2012, le collectif Effinergie a officiellement lancé son nouveau label « Effinergie+ », successeur désigné du label BBC Effinergie. Pour rappel, Effinergie a développé précédemment deux labels :

Le 17 janvier 2012, en cohérence avec la nouvelle Réglementation Thermique 2012, le collectif Effinergie a officiellement lancé son nouveau label « Effinergie+ », successeur désigné du label BBC Effinergie. Pour rappel, Effinergie a développé précédemment deux labels :- le label BBC-Effinergie pour le neuf en 2007, fixant une consommation maximale de 50 kWhep/m²/an pour le logement, modulée selon la zone géographique considérée,

- le label BBC-Effinergie rénovation en 2009, dont la consommation maximale reste pour l’instant fixée à 80 kWhep/m²/an pour le logement, modulée selon la zone géographique considérée.

La RT 2012 est d'ailleurs présentée comme une généralisation du niveau de consommation du label BBC-Effinergie neuf de 2007. Cette généralisation peut toutefois être contestée pour certaines typologies de bâtiments (établissements d'enseignement primaire par exemple) au regard de la différence d'exigence entre le label BBC Effinergie et le coefficient Cepmax défini par la RT 2012.

Le nouveau label « Effinergie + », plus performant, relance l'expérimentation technique et évolue logiquement vers le niveau de consommation des bâtiments passifs et à énergie positive en prévision de la future RT 2020 qui devra généraliser le bâtiment à énergie positive (BEPOS).

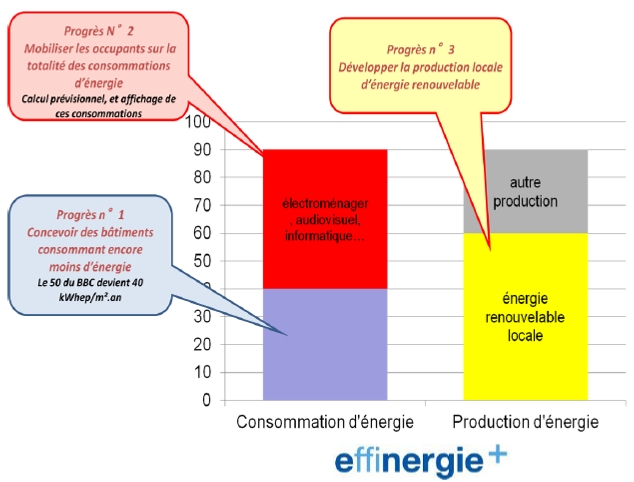

Les principales évolutions du label Effinergie+ par rapport au label BBC-Effinergie sont les suivantes :

Axe de progrès n°1 - Conception de bâtiments énergétiquement plus performants

Le label Effinergie+ améliorera l’exploitation des bâtiments par deux moyens :

Le nouveau label rend enfin obligatoire l’affichage :

Le nouveau label « Effinergie + », plus performant, relance l'expérimentation technique et évolue logiquement vers le niveau de consommation des bâtiments passifs et à énergie positive en prévision de la future RT 2020 qui devra généraliser le bâtiment à énergie positive (BEPOS).

Les principales évolutions du label Effinergie+ par rapport au label BBC-Effinergie sont les suivantes :

Axe de progrès n°1 - Conception de bâtiments énergétiquement plus performants

- Amélioration de l’enveloppe du bâtiment avec un Bbio < Bbiomax - 20 % pour tous les bâtiments (Bbio : Besoin Bioclimatique du Bâtiment)

- Amélioration de la performance énergétique des bâtiments en diminuant la consommation maximale des cinq usages réglementaires : celle-ci passe par exemple pour les logements, de 50 kWhep/m²/an à 45 kWhep/m²/an jusqu'à 2014, et 40 kWhep/m²/an après 2014.

- Amélioration de l’étanchéité à l’air, de l’efficacité des systèmes de ventilation et de la qualité de l’air du bâtiment.

Le label Effinergie+ améliorera l’exploitation des bâtiments par deux moyens :

- L’évaluation obligatoire des consommations mobilières et autres usages de l’énergie (médias, électroménager, etc.),

- La mise en place de compteurs de consommation liés aux prises électriques.

Le nouveau label rend enfin obligatoire l’affichage :

- de la consommation conventionnelle d’énergie primaire par usage et des émissions de GES,

- du besoin bioclimatique Bbio,

- de la part de la consommation couverte par la production locale d'énergie renouvelable.

Représentation des axes d'amélioration du label Effinergie+

Les règles techniques liées à ce nouveau labels seront publiées par Effinergie dans les prochains jours. Les différents organismes de certification (Certivéa, Cerqual, Cequami, etc.) devraient quant à eux commencer à proposer cette nouvelle labellisation Effinergie+ à partir du mois de mars 2012. Comme pour son prédécesseur, ce label sera notamment intégré à des certifications élargies, comme les certifications Habitat et Environnement proposées par Cerqual.

Par ailleurs, une expérimentation pilote « Effinergie+ vers l'énergie positive » est également mise en place, afin d’évoluer vers une définition de l’énergie positive en fonction du contexte urbain.

Par ailleurs, une expérimentation pilote « Effinergie+ vers l'énergie positive » est également mise en place, afin d’évoluer vers une définition de l’énergie positive en fonction du contexte urbain.

Territoire Durable - Baromètre de la concertation et de la décision publique 2012

- Création : 12 janvier 2012

- Écrit par Nadia

Harris Interactive a réalisé, pour le compte de Respublica, une enquête d’opinion relative aux attentes des Français en matière de démocratie participative et de concertation. L’objectif de cette enquête était également de connaître leur opinion sur la façon dont les décisions sont prises à l’échelle locale et la manière dont ils peuvent participer aux prises de décisions locales. L’enquête a été menée en juin/juillet 2011 sur un échantillon de 1 370 personnes représentatif de la population Française.

Harris Interactive a réalisé, pour le compte de Respublica, une enquête d’opinion relative aux attentes des Français en matière de démocratie participative et de concertation. L’objectif de cette enquête était également de connaître leur opinion sur la façon dont les décisions sont prises à l’échelle locale et la manière dont ils peuvent participer aux prises de décisions locales. L’enquête a été menée en juin/juillet 2011 sur un échantillon de 1 370 personnes représentatif de la population Française.L’étude révèle que deux tiers des personnes interrogées ont entendu parler de la concertation mais 90% plébiscitent cette démarche lorsqu’elle leur est expliquée. Un tiers déclare avoir participé à une concertation. En général, cette expérimentation leur a permis d’apprendre et d’intégrer de nouveaux éléments dans leur réflexion mais également d’exposer leurs arguments et de confronter leurs arguments avec ceux d’autres citoyens. Cette part des personnes interrogées déclare s’intéresser aux projets de leur ville et se sent concernée par les sujets traités au cours des différentes concertations.

De plus, pour 91% des personnes interrogées, une décision qui respecte l’intérêt général est une bonne décision et pour 86%, c’est le fait d’avoir fait l’objet d’une discussion avec les personnes concernées qui en fait une bonne décision. La concertation constitue donc un gage de bonne décision, 80% estiment qu’il faut développer les pratiques de concertation, favoriser la participation de tous les citoyens et intégrer les citoyens qui habituellement n’ont pas la parole. Il existe toutefois des doutes qui sont soulevés quant à la sincérité des démarches de concertation et à la bonne prise en compte des échanges.

Ainsi, lorsque la concertation est clairement définie, ses finalités sont facilement appréhendées. Globalement, pour le panel interrogé, la démocratie participative a pour but d’associer les citoyens à la vie locale, d’augmenter l’adhésion des citoyens aux décisions déjà prises, de renforcer la transparence des décisions et de l’action publique. Les personnes interrogées ont par ailleurs bien conscience des limites de la concertation qui ne confère ni pouvoir de décision, ni pouvoir de contrôle sur les élus.

Globalement, les Français sont en demande de démarches de concertation. Environ une personne interrogée sur deux estime qu’il n’y a pas assez de démarches de participation. Les sujets sur lesquels ils souhaitent intervenir relèvent notamment du développement local avec en premier lieu les transports/déplacements et l’aménagement/l’urbanisme puis la sécurité, le logement, la vie culturelle et sportive…

Urbanisme Durable - Lancement de la session 2012 de l’Appel à Projets AEU® de l’ADEME

- Création : 11 janvier 2012

- Écrit par Cécile

L’ADEME Ile-de-France lance la session 2012 de l’Appel à Projets AEU®. Cet Appel à Projets vise à promouvoir l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU), démarche d’accompagnement et d’aide à la décision visant à placer les enjeux de développement durable et en particulier environnementaux au cœur du processus d’élaboration d’un projet d’aménagement urbain ou de planification urbaine.

L’ADEME Ile-de-France lance la session 2012 de l’Appel à Projets AEU®. Cet Appel à Projets vise à promouvoir l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU), démarche d’accompagnement et d’aide à la décision visant à placer les enjeux de développement durable et en particulier environnementaux au cœur du processus d’élaboration d’un projet d’aménagement urbain ou de planification urbaine. Cet appel à projets s’adresse aux collectivités territoriales et à leurs EPCI (communes, communautés d’agglomération, communautés de communes, syndicats d’agglomération nouvelle) dans le cadre de projets d’élaboration de documents de planification ou de projets d’urbanisme faisant l’objet d’une démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme.

Les projets concernés par cet appel à projets sont ainsi :

Les grands objectifs pour l’ADEME de cet appel à projets visent à :

L’ADEME Île-de-France envisage ainsi d’accompagner une dizaine de démarches AEU® en 2012.

L’ADEME Île-de-France envisage ainsi d’accompagner une dizaine de démarches AEU® en 2012.

En complément de l’accompagnement financier de l’ADEME sur ces projets dont le détail des aides alloués aux projets exemplaires est précisé ici (p.5), l’ADEME met en place un dispositif d’accompagnement technique à destination des collectivités et des aménageurs.

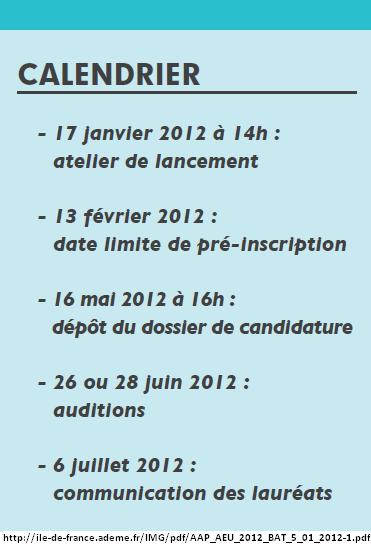

L’atelier de lancement de l’Appel à Projets aura lieu le mardi 17 janvier 2012 (inscription sur le site de l’ADEME Ile-de-France) et sera suivi de plusieurs sessions d’échange et de sensibilisation.

Le choix des lauréats de l’appel à projets sera rendu public en juillet 2012.

- l’élaboration (ou la révision) de documents d’urbanisme de planification (PLU, SCOT),

- les opérations d’aménagement (ZAC, OPAH RU, etc.) hors projets monofonctionnels (tels que lotissements résidentiels et zone d’activités),

- de façon à favoriser l’innovation, à titre expérimental, l’appel à projets pourra également concerner des AEU® visant à accompagner l’élaboration du volet développement durable d’un Programme Local de l’Habitat, ou la mise en place de référentiels d’aménagement ou d’urbanisme durable sur un territoire.

Les grands objectifs pour l’ADEME de cet appel à projets visent à :

- favoriser les AEU® qui s’inscrivent dans une démarche territorialisée et participative mobilisant l’ensemble des acteurs concernés par le projet,

- accompagner les collectivités locales franciliennes qui s’engagent dans des projets urbains durables et innovants, en particulier les collectivités qui s’inscrivent dans les démarches NQU (Nouveaux Quartiers Urbains de la région Ile-de-France) et EcoQuartier (du MEDDTL),

- favoriser une meilleure intégration de la problématique Energie Climat notamment dans les projets de planification urbaine,

- soutenir particulièrement les opérations d’aménagement faisant l’objet de choix de localisation pertinents au vu des enjeux de limitation de l’étalement urbain, de densification autour des axes de transports en commun et des objectifs de construction de logements formulés à l’échelle régionale,

- expérimenter la possibilité de mettre en œuvre une aide bonifiée fondée sur des indicateurs d’évaluation en continu.

L’ADEME Île-de-France envisage ainsi d’accompagner une dizaine de démarches AEU® en 2012.

L’ADEME Île-de-France envisage ainsi d’accompagner une dizaine de démarches AEU® en 2012.En complément de l’accompagnement financier de l’ADEME sur ces projets dont le détail des aides alloués aux projets exemplaires est précisé ici (p.5), l’ADEME met en place un dispositif d’accompagnement technique à destination des collectivités et des aménageurs.

L’atelier de lancement de l’Appel à Projets aura lieu le mardi 17 janvier 2012 (inscription sur le site de l’ADEME Ile-de-France) et sera suivi de plusieurs sessions d’échange et de sensibilisation.

Le choix des lauréats de l’appel à projets sera rendu public en juillet 2012.