Energie - Encadrement du développement de l’éolien en France

- Création : 22 avril 2010

Le nouveau rapport parlementaire rendu fin mars par la mission d’information sur l’énergie éolienne de l’Assemblée Nationale propose de mieux encadrer le développement de l’éolien et suggère notamment :

- d’intégrer les parcs éoliens dans des schémas régionaux de sorte d'améliorer l’aménagement du territoire ;

- de limiter l’implantation des éoliennes aux parcs d’une puissance supérieure à 15 MW et constitués d’au moins cinq éoliennes pour limiter le mitage du paysage ;

- de proscrire toute implantation à moins de 500 mètres d’une habitation ;

- de les intégrer dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), de manière à s’assurer de leur contrôle, comme pour tout système de production industrielle d’énergie.

Ce rapport provoque de nombreuses réactions de contestation de la part des associations environnementales et des industriels de la profession. Le syndicat des énergies renouvelables qui accusent un travail « à charge » contre l’éolien alors que le prix de rachat de l’électricité éolienne est déjà le plus faible des énergies renouvelables en France, avec 86 €/MWh, soit l'un des moins élevé en Europe.

L’union française de l’électricité (UFE) a également exprimé son opposition envers les conclusions de ce rapport à travers un communiqué de presse. Elle « regrette les conséquences que de telles dispositions, si elles étaient adoptées, auront nécessairement sur l'emploi (…) alors même que l'éolien est une énergie mature, qui doit représenter un quart de l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie du Paquet Energie Climat à l'horizon 2020 ».

Environnement - Présentation du nouveau référentiel « NF Equipements Sportifs - Démarche HQE - Salles multisports »

- Création : 20 avril 2010

Le ministère de la Santé et des Sports, AIRES (Association pour l’Information et la Recherche sur les Équipements de Sport et de Loisirs), l’association HQE, CertiVéA ainsi que le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français), organisent le mercredi 28 avril de 14h à 17h au CNOSF une présentation de la version 0 du référentiel « NF Equipements Sportifs - démarche HQE » - « Salles multisports ».

Le ministère de la Santé et des Sports, AIRES (Association pour l’Information et la Recherche sur les Équipements de Sport et de Loisirs), l’association HQE, CertiVéA ainsi que le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français), organisent le mercredi 28 avril de 14h à 17h au CNOSF une présentation de la version 0 du référentiel « NF Equipements Sportifs - démarche HQE » - « Salles multisports ».Si la démarche de certification HQE existe déjà pour les bureaux, les établissements scolaires, les établissements de santé, les plateformes logistiques et les bâtiments de commerce et d’hôtellerie, rien n’était encore prévu jusqu’à présent pour les installations sportives.

L’initiative de la création de ce nouveau référentiel destiné aux bâtiments neufs de type « Salles multisports », équipement de base des collectivités territoriales, a vu le jour à la fin de l’année 2008. Il a depuis été décidé de la mise en place de certification par type d’équipements et d’une utilisation libre des référentiels sur les opérations pour lesquelles la certification n’est pas demandée par le maître d’ouvrage, comme pour les autres référentiels.

Par la suite, un groupe de réflexion (AIRES / CertiVéA) visant à préparer l’élaboration d’un référentiel de certification à destination des piscines et centres aquatiques a également été créé. La sortie de ce référentiel est annoncée pour 2010.

La version 1 du référentiel « NF Equipements Sportifs - démarche HQE » - « Salles multisports » fera, quant à elle, son apparition à l’issue d’une phase de test réalisée sur des opérations pilotes par CertiVéa et d’une consultation publique. Une fois la sortie de cette version 1 du référentiel annoncé, les certifications de « Salles Multisports » pourront alors être mises en palce.

Il est à noter que le Ministère de la Santé et des Sports,en association avec le MEEDDM, contribue à la mise en place de cette nouvelle démarche HQE et la soutient financièrement.

Urbanisme Durable / Energie - Un centre de ressources pour la mise en œuvre des PCET

- Création : 14 avril 2010

- la présentation des PCET et de leurs objectifs,

- un guide méthodologique pour la mise en œuvre d’un PCET,

- une présentation des outils et démarches utiles s’articulant avec les PCET (Agenda 21, AEU, Cit’ergie, Bilan Carbone, …) ainsi que les pistes d’actions,

- un observatoire des plans climat énergie territoriaux,

- des informations utiles pour les collectivités souhaitant se lancer dans la mise en œuvre d’un PCET (actualités, offre de formations, …).

- 56 sont portés par des Communautés d’agglomération, de communes et communautés urbaines,

- 26 par des communes,

- 19 sont portés par le département,

- 15 par la Région.

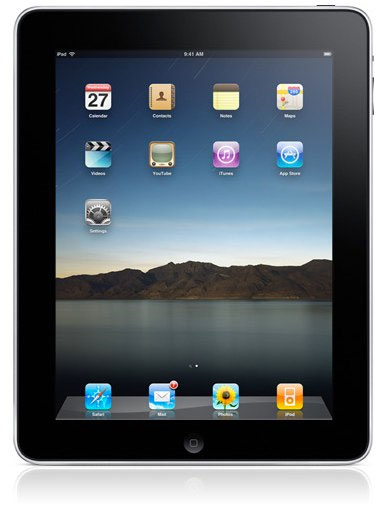

Environnement - Impact environnemental de l'iPad d'Apple

- Création : 13 avril 2010

La sortie du livre électronique iPad d'Apple commence à soulever de nombreuses critiques et interrogations quant à son impact environnemental. Les Amis de La Terre ont ainsi récemment publié un communiqué de presse rappelant les éléments suivants :

La sortie du livre électronique iPad d'Apple commence à soulever de nombreuses critiques et interrogations quant à son impact environnemental. Les Amis de La Terre ont ainsi récemment publié un communiqué de presse rappelant les éléments suivants :- loin d’éviter la déforestation, le livre électronique y contribue par ses besoins importants en minerais rares, extraits par des sols initialement occupés par des forêts ;

- d’après une étude du cabinet Carbone 4, malgré sa faible consommation en énergie, le délai d’amortissement en énergie grise pour construire un livre électronique par rapport à un livre papier classique est de plus de 15 ans en prenant pour base une moyenne de 16 livres lus par an. Au vu du rythme de renouvellement des systèmes électroniques (20 mois pour un téléphone portable, 3 à 4 ans pour un ordinateur portable), il est donc inutile d’espérer des économies d’énergie d’un point de vue global.

Energie - Résumé de la nouvelle tarification de rachat de l'électricité photovoltaïque

- Création : 12 avril 2010

Alors que bon nombre des acteurs du solaire photovoltaïque en France se perdent dans la nouvelle politique tarifaire de rachat de l'électricité photovoltaïque décidée par le MEEDDM, Hespul vient de sortir un document sous forme de logigrammes résumant clairement les tarifs applicables selon le cas considéré.

Alors que bon nombre des acteurs du solaire photovoltaïque en France se perdent dans la nouvelle politique tarifaire de rachat de l'électricité photovoltaïque décidée par le MEEDDM, Hespul vient de sortir un document sous forme de logigrammes résumant clairement les tarifs applicables selon le cas considéré.

Ce document s'avère très utile puisqu'avec la sortie de deux arrêtés de loi (12 janvier 2010 et 23 mars 2010), les différents scénarios possibles en termes de tarification de rachat de l'électricité ont tendance à se multiplier.

Les logigrammes définis par Hespul distinguent ainsi les projets soumettant leur demande de raccordement entre le 23/03/2010 et le 31/12/2010 de ceux dont la demande sera déposée à partir du 01/01/2011. Ce sont ensuite les typologies de bâtiments considérés, leur ancienneté (plus ou moins de deux), l'intégration ou non des systèmes solaires photovoltaïques ainsi que la localisation géographique du projet qui permettent de définir le tarif de rachat accordé.