HQE - Premiers pas réglementaires pour la qualité de l’air de nos écoles

- Création : 12 décembre 2011

- Écrit par Jean-François

- le formaldéhyde, gaz incolore principalement utilisé pour la fabrication de colles, liants ou résines, est fixée pour une exposition de longue durée à 30 µg/m³ au 1er janvier 2015 et à 10 µg/m³ au 1er janvier 2023.

- le benzène, substance cancérogène aux effets hématologiques issue de phénomènes de combustion (gaz d'échappement, cheminée, cigarette, etc.), est fixée pour une exposition de longue durée à 5 µg/m³ au 1er janvier 2013 et à 2 µg/m³ au 1er janvier 2016.

Ces deux gaz appartiennent à la famille des composés organiques (COV, COTV, COSV…) qui regroupe plus de 900 substances et qui, en fonction de la concentration et des interactions, sont responsables de troubles sanitaires importants comme des irritations de la peau et des muqueuses (une étude suédoise de 2001 sur plus de 40 écoles montrait un risque d’asthme multiplié par trois en fonction de l’exposition aux COV), des troubles neurologiques, une fatigue chronique, des nausées mais aussi pour la plupart des effets cancérogènes (c’est le cas notamment du benzène, classé leucémogène ou du formaldéhyde).

La qualité de l’air intérieur des établissements accueillant un public sensible est un enjeu de santé publique trop souvent négligé dans la conception (ou la rénovation) de ces équipements. Le taux de dioxyde de carbone dans les classes peut/doit à lui seul appeler des réponses tant dans les comportements que dans le choix des équipements ou dans le dimensionnement du renouvellement d’air (actuellement, chaque élève n’a le droit qu’à un renouvellement de 15 m3/h alors qu’un employé de bureau dispose de 25 m3/h). De même, les mesures évoquées ne prennent en compte que des expositions à long terme et néglige ainsi la saisonnalité des émissions de COV (plus en été qu’en hiver) ou les pics qui interviennent à certains moments clés de la journée.

Au-delà de campagnes de mesures, qui permettront de se doter d’outils statistiques indispensables et corriger certaines aberrations (une campagne de mesures 2009/2010 sur 160 établissements ayant montré que 88% des équipements présentaient une valeur seuil de formaldéhydes supérieur à 30 µg/m³), cet enjeu doit véritablement être remis au cœur des préoccupations dans la conception, la rénovation, l’aménagement (mobilier, revêtement…) ou l’exploitation de nos équipements scolaires.

Urbanisme Durable - Palmarès EcoQuartier 2011 et perspectives pour 2012

- Création : 8 décembre 2011

- Écrit par Cécile

Benoist APPARU, Secrétaire d’Etat chargé du Logement, a annoncé le 30 novembre 2011 le deuxième Palmarès national EcoQuartier 2011.

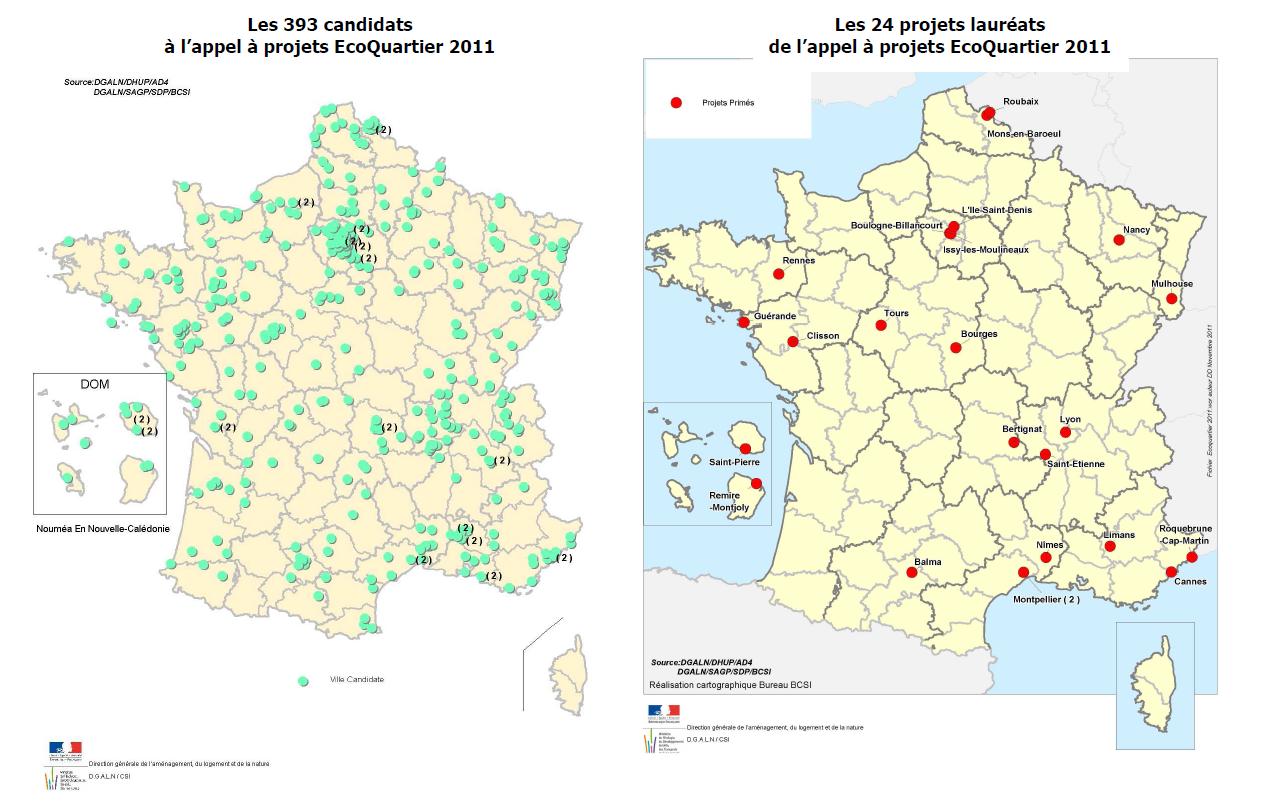

Benoist APPARU, Secrétaire d’Etat chargé du Logement, a annoncé le 30 novembre 2011 le deuxième Palmarès national EcoQuartier 2011.Lancé à l’occasion de la deuxième conférence nationale de la ville durable du 19 janvier dernier (cf. news du 21/01/11), ce deuxième appel à projet du MEDDTL, adressé à toutes les collectivités (sans présupposé de taille), démontre l’engagement des villes françaises dans les démarches d’aménagement durable puisque 393 dossiers ont été déposés (soit plus du double de la première session en 2009 pour laquelle 160 dossiers avaient été soumis).

Un « double Grand Prix National » a ainsi été décerné aux projets de rénovation urbaine de :

- Nancy, Laxou et Maxéville (54 - Communauté Urbaine du Grand Nancy) – Le Plateau de Haye (Renouvellement urbain et extension sur le plateau de Haye - espace urbain de 440 ha)

- et Roubaix, Tourcoing et Wattrelos (59 - Lille Métropole Communauté Urbaine) – L’Union (Reconversion de 80 ha d’anciens sites industriels).

>> Retrouvez l’ensemble du palmarès EcoQuartier 2011 ici.

- Toutes les régions et DOM sont représentés (sauf la Corse).

- Près de la moitié des projets se concentre dans les villes moyennes de 2 000 à 20 000 habitants.

- Plus d’un tiers des projets se situe en pôle urbain et près de la moitié se concentre sur de la reconversion de friches urbaines ou du renouvellement urbain.

- Toutes les phases d’opérations d’aménagement sont représentées : phase d’étude, phase pré-opérationnelle, phase opérationnelle. Les projets en phase opérationnelle représentent un quart des dossiers transmis.

Perspectives 2012 (voir document MEDDTL)

Lors du premier trimestre 2012, la priorité sera donnée à la finalisation des productions initiées en 2011 avec la publication d’une série de six guides issus des groupes de production. Des formations seront également proposées aux collectivités sur des thèmes leur permettant de monter en compétence dans la conception et la gestion de leurs projets d’EcoQuartier.

Au niveau des réflexions menées sur le label EcoQuartier, suite aux travaux du Comité de Préfiguration (concertation et co-construction menée au cours de l’année 2011 sur la préfiguration de ce que pourrait contenir le label EcoQuartier regroupant les acteurs concernés - publics, privés, ONG, etc.) un consensus s’est dessiné sur un scénario, à l’issue du comité de relecture du projet de rapport public (qui sera remis aux ministres en fin d’année 2011). Ce scénario nommé « démarche progressive » prévoit deux étapes :

- Donner de l’importance à la phase de « lancement du projet » : les porteurs de projet devront signer une charte, contextualisant de manière volontaire leur adhésion à la démarche, en indiquant comment leur projet répond au cahier des charges d’un EcoQuartier.

- Accéder au label : les collectivités qui souhaiteraient voir leur projet labellisé s’engageraient dans une démarche bilatérale plus poussée pour soumettre leur dossier à la structure partenariale chargée de faire l’expertise et le suivi de ces projets.

HQE - Nouvelle référence internationale de la certification environnementale

- Création : 6 décembre 2011

- Écrit par Jean-François

Dans le même temps, les deux références internationales (l'américain LEED et le britannique BREEAM) s’implantent progressivement en France et les triples certifications fleurissent en particulier dans les grandes tours de bureaux.

Dans le même temps, les deux références internationales (l'américain LEED et le britannique BREEAM) s’implantent progressivement en France et les triples certifications fleurissent en particulier dans les grandes tours de bureaux.Cette dernière décision s’inscrit dans la logique affichée par Certivéa depuis le début de l’année qui avait vu apparaitre en juillet le référentiel générique pour les bâtiments tertiaires français puis en septembre le passeport performance qui, pour la première fois, permettait de comparer les bâtiments certifiés entre eux.

La nouvelle certification, qui devrait être pleinement opérationnelle à la fin du premier trimestre 2012, fonctionnera ainsi dans tous les pays, toutes les cultures ou toutes les zones climatiques.

Même si HQE accuse un certain retard de reconnaissance à l’international par rapport à Breaam ou Leed, cette nouvelle certification HQE® a des atouts à faire valoir comme :

- sur le volet technique son approche en cout global ou même la grande transparence de ses référentiels,

- sur le plan commercial, l’existence de grands groupes français internationaux qui sauront utiliser et donc populariser cette démarche.

Energie - L’intermittence des énergies renouvelables n’est pas une fatalité

- Création : 29 novembre 2011

- Écrit par Jean-François

« Oui, mais comment on fait quand il n’y a plus de soleil … ? » Cette simple question met trop souvent fin au débat (cela marche aussi avec le vent) sur l’intégration massive des énergies renouvelables (après, parfois un laïus sur la nécessité de rallumer les centrales à charbon et/ou l’évocation d’un retour à la bougie) dans notre mix énergétique. Le principal reproche fait aux énergies renouvelables est en effet l’intermittence de leur production (solaire, éolien…)

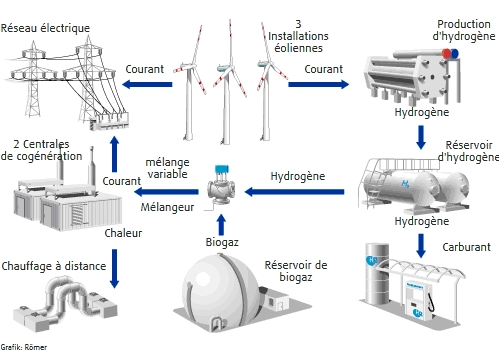

« Oui, mais comment on fait quand il n’y a plus de soleil … ? » Cette simple question met trop souvent fin au débat (cela marche aussi avec le vent) sur l’intégration massive des énergies renouvelables (après, parfois un laïus sur la nécessité de rallumer les centrales à charbon et/ou l’évocation d’un retour à la bougie) dans notre mix énergétique. Le principal reproche fait aux énergies renouvelables est en effet l’intermittence de leur production (solaire, éolien…) Si l’hydrogène n’existe pas à l’état naturel, il est possible de le produire via des énergies renouvelables (hydroélectricité, solaire, éolien…) par électrolyse de l’eau. C’est le cas par exemple pour le projet Enertrag, soutenu par le gouvernement Allemand (21 M€) qui vise à utiliser l’excès de production d’énergie éolienne pour la production d’hydrogène. Cet hydrogène est valorisé soit en tant que carburant, soit pour la production d’électricité et de chaleur dans une unité de cogénération en co-injection avec du biogaz. Trois éoliennes de 2 MW connectées au réseau alimentent un électrolyseur de 120 Nm³/h d’hydrogène. L’hydrogène est comprimé dans 3 réservoirs d’une capacité totale de 1 350 kg sous 31 bars. Deux unités de cogénération sont alimentées avec un mélange de biogaz et d’hydrogène pour la production d’électricité (350 à 700 kWe) et de chaleur (340 à 680 kWth). Le système optimise le potentiel éolien et biogaz en produisant de l’électricité de façon fiable, durable sans surcharger ni affecter le réseau. La première centrale hybride a été inaugurée le 25 octobre 2011 à Prenzlau dans le Brandebourg.

Si l’hydrogène n’existe pas à l’état naturel, il est possible de le produire via des énergies renouvelables (hydroélectricité, solaire, éolien…) par électrolyse de l’eau. C’est le cas par exemple pour le projet Enertrag, soutenu par le gouvernement Allemand (21 M€) qui vise à utiliser l’excès de production d’énergie éolienne pour la production d’hydrogène. Cet hydrogène est valorisé soit en tant que carburant, soit pour la production d’électricité et de chaleur dans une unité de cogénération en co-injection avec du biogaz. Trois éoliennes de 2 MW connectées au réseau alimentent un électrolyseur de 120 Nm³/h d’hydrogène. L’hydrogène est comprimé dans 3 réservoirs d’une capacité totale de 1 350 kg sous 31 bars. Deux unités de cogénération sont alimentées avec un mélange de biogaz et d’hydrogène pour la production d’électricité (350 à 700 kWe) et de chaleur (340 à 680 kWth). Le système optimise le potentiel éolien et biogaz en produisant de l’électricité de façon fiable, durable sans surcharger ni affecter le réseau. La première centrale hybride a été inaugurée le 25 octobre 2011 à Prenzlau dans le Brandebourg.

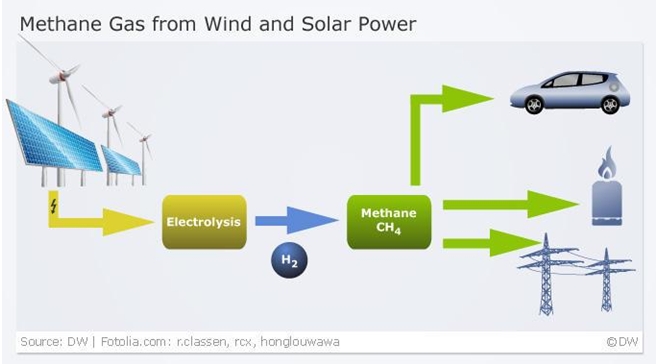

Le méthane ainsi produit est stocké dans le réseau gaz actuel (qui a l’avantage d’exister et de ne donc pas nécessiter d’investissements particuliers). La chaleur produite par la réaction est utilisée soit directement soit en cogénération pour produire de l’électricité.

Le Centre pour l'énergie solaire et recherche sur l'hydrogène de Bade-Wurtemberg (ZSW) a collaboré avec l'Institut Fraunhofer pour l'énergie éolienne et de la technologie Energy System (IWES) et la société de Solarfuel pour expérimenter cette technologie. Les scientifiques ont utilisé une petite installation de 25 kilowatts à Stuttgart pour effectuer leurs tests initiaux. Cette expérimentation a permis de montrer que 60% de l'électricité nécessaire à la procédure peuvent être convertis avec succès en méthane (le reste est libéré sous forme de chaleur).

Le Centre pour l'énergie solaire et recherche sur l'hydrogène de Bade-Wurtemberg (ZSW) a collaboré avec l'Institut Fraunhofer pour l'énergie éolienne et de la technologie Energy System (IWES) et la société de Solarfuel pour expérimenter cette technologie. Les scientifiques ont utilisé une petite installation de 25 kilowatts à Stuttgart pour effectuer leurs tests initiaux. Cette expérimentation a permis de montrer que 60% de l'électricité nécessaire à la procédure peuvent être convertis avec succès en méthane (le reste est libéré sous forme de chaleur).

L’étape suivante (en 2012) consistera à multiplier par 10 les puissances utilisées pour démontrer la faisabilité à plus grande échelle de cette transformation. A court terme, une éolienne de 3,6 MW permettra de produire, par minute, l’équivalent de 300 km d’autonomie pour un véhicule.

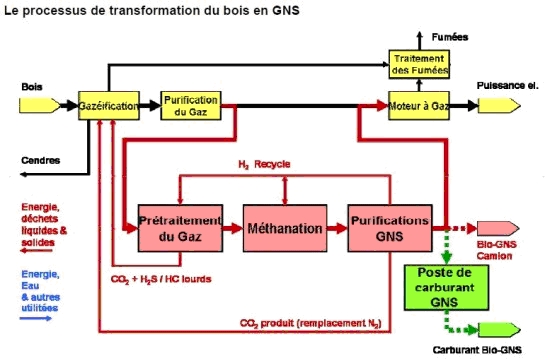

La méthanation est également exploitée pour produire et purifier du gaz à partir du bois (gazéification du bois). L’appareil de gazéification nécessaire à ce procédé fonctionne depuis 2002 à l’usine de biomasse de Güssing, en Autriche, et présente une capacité de combustible de 8 MW.

La méthanation est également exploitée pour produire et purifier du gaz à partir du bois (gazéification du bois). L’appareil de gazéification nécessaire à ce procédé fonctionne depuis 2002 à l’usine de biomasse de Güssing, en Autriche, et présente une capacité de combustible de 8 MW. La qualité du gaz issu de l’étape de méthanation devient alors celle d’un gaz naturel, grâce à la séparation du CO2. Dans les installations techniques, le méthane peut être produit avec un rendement brut de plus de 60%. À moyen terme, il est possible d’améliorer encore ce rendement en optimisant le système de gazéification et de méthanation. Outre la production de méthane, le processus permet d’obtenir une chaleur d’échappement exploitable sur un plan commercial, pour couvrir les besoins en chaleur de l’industrie ou pour l’alimentation des réseaux de chauffage urbain (rendant alors économiquement viable des solutions de réseaux de chaleur malgré la baisse des consommations). Ainsi, le rendement total peut s’élever à plus de 80 %, ce qui représente un aspect important, aussi bien du point de vue écologique qu’économique.

Energie - Oui, je crois au scénario négaWatt

- Création : 21 novembre 2011

- Écrit par François-Xavier

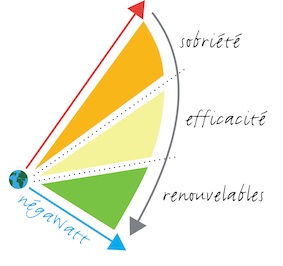

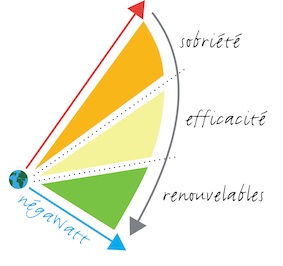

Depuis 2003 l’association négaWatt propose un scénario énergétique fondé sur la sobriété, l’efficacité et le recours aux énergies renouvelables. Avec la sortie du nouveau scénario 2011, l'association négaWatt nous propose un scénario cohérent de vie que nous pourrons atteindre grâce à une transition énergétique réussie.

Le scénario négaWatt 2011 répond aux questions suivantes :

- comment nos modes de vie doivent-ils évoluer pour offrir le meilleur service énergétique possible aux futures générations,

- quel mode de production d’énergie est souhaitable pour l’avenir tout en étant capable de soutenir l’arrêt des centrales nucléaires françaises,

- quel est l’impact de cette transition énergétique sur l’économie et la société française.

En termes d’objectifs chiffrés cette transition énergétique aboutit en 2050 à :

- une diminution de la demande d’énergie primaire française à hauteur de 65%,

- une production d’énergie à 91% renouvelable (avec l’arrêt programmé définitif des centrales nucléaires en France en 2033),

- des émissions de CO2 divisées par 16 par rapport à 2010.

Il met par contre en évidence la nécessité de réduire l’étalement urbain, de manger autrement, de réduire les besoins de déplacement travail, de développer le fret, de construire et rénover avec des ambitions énergétiques fortes, d’améliorer les process de production. Il propose aussi des nouveautés comme la méthanation (ne pas lire méthanisation ça n’a rien à voir !) qui permet de profiter des réservoirs de gaz comme les canalisations existantes pour réguler le réseau électrique en produisant un gaz de synthèse. C’est la solution complémentaire aux énergies renouvelables qui permet d’apporter enfin une alternative crédible au tout nucléaire français.

L’effort de cohérence et le refus de la solution miracle (rupture non prévisible) permettent d’assurer un avenir serein au scénario que nous avons/allons intégrer au sein de notre société dans :

- nos démarches d’urbanisme durable au travers de la mixité fonctionnelle, le transport modal, la densification réussie des espaces urbains tout en ayant une logique de revitalisation de l’espace rural,

- nos travaux sur la qualité environnementale des bâtiments en améliorant le confort pour un moindre besoin énergétique, la qualité de l’éclairage naturel, l’utilisation de matériaux renouvelables, la réduction des besoins de ressources,

- nos activités d’ingénierie énergétique au travers de travaux sur la performance du bâtiment bien sûr, mais aussi sur des stratégies énergétiques à l’échelle de quartiers pertinentes (échanges de calories, smart grid, etc.). Bien sûr nous intégrerons avec plaisir des énergies renouvelables et profiterons de leurs nouveaux débouchés grâce à la méthanation.

Merci donc à toute l’équipe des scénaristes du scénario Négawatt qui nous apporte de quoi réfléchir, travailler et surtout convaincre !

Retrouvez le scénario Négawatt

Adhérez à l’association Négawatt

Plus d'articles...

- Territoire durable - Charte Entreprise-Territoire de Plaine Commune

- Energie - Création de la SEM Energies Posit'If de la région Ile-de-France

- L’écoquartier Chandon-République à Gennevilliers, lauréat de l'appel à projets régional Nouveaux Quartiers Urbains

- Energie / Territoire durable - Climat Pratic, outil d’aide à la réalisation des PCET pour les petites collectivités