Energie:Quel avenir pour les réseaux de chaleur dans les quartiers de demain ?

- Création : 30 avril 2012

- Écrit par Maxime

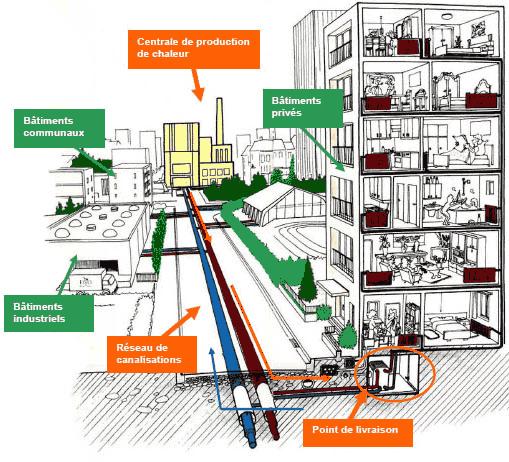

Quelques notions essentielles

La densité énergétique, exprimée en MWh/ml, représente la consommation d’énergie totale répartie sur la longueur du réseau. Plus les besoins sont dispersés, plus la densité énergétique sera faible. Plus la densité est élevée, plus l’installation d’un réseau de chaleur est rentable. C’est pour cette raison que les raisons réseaux de chaleur se trouvent en ville en non en campagne, et en priorité pour des immeubles plutôt que des zones pavillonnaires.

La mixité des usages, sans unité, exprime la répartition des besoins, et donc des pics de consommation, dans le temps. Lorsque tous les bâtiments alimentés par le réseau ont la même fonction, les besoins sont simultanés: les pics unitaires de chacun des bâtiments s’ajoutent. Dans ce cas, la mixité des usages est faible, ce qui entraine un sur dimensionnement du réseau pour répondre à cette demande de pointe. Au contraire, lorsque la mixité des usages est variée, les bâtiments desservis ont des besoins répartis dans le temps, les pics unitaires ne sont pas synchronisés, la consommation est quasiment constante, permettant un fonctionnement optimal.

Une étude pour appréhender l’impact des nouveaux quartiers

L’augmentation des exigences imposées par la réglementation thermique conduit à des bâtiments plus performants avec des besoins de chaud et de froid plus faibles. De ce fait, la pertinence économique des réseaux de chaleur n’est plus toujours aussi évidente. Cela est particulièrement vrai dans le cas des démarches d’éco-quartiers, de plus en plus nombreuses, et qui passent la plupart du temps par une sobriété énergétique au-delà de la réglementation. Cela entraine des densités énergétiques plus faibles qu’auparavant, transférant donc les nouvelles problématiques sur les pertes en ligne et la mixité énergétique des usages.

Après avoir proposé une trame d'étude réglementaire, c’est pour répondre à ces questionnements que Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) de l’Ouest a réalisé une étude sur la place des réseaux de chaleur dans les nouveaux quartiers. Cette étude se base sur un outil permettant, à partir de données d’entrée sur le quartier, le réseau et les systèmes énergétiques de réaliser des études simplifiées pour estimer les consommations. La vocation première de cet outil est de servir de support pour la réflexion des grandes orientations de l’aménagement.

A partir de cet outil, plusieurs études de cas ont été menées permettant d’observer les différents résultats en fonction des variations de densité et de mixité. Notamment, le positionnement en termes de performances du réseau de chaleur par rapport à un ensemble de systèmes décentralisés permettant de répondre aux mêmes besoins.

Effets de variation de la densité énergétique

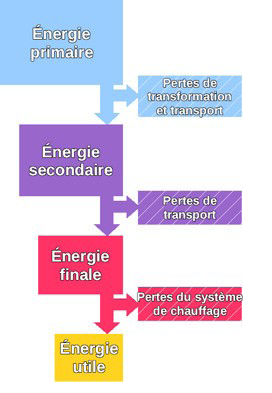

Pour étudier les impacts de la variation de la densité énergétique, 3 cas ont été comparés : la référence, un cas où la densité est diminuée de 30 % et un cas où elle est augmentée de 30%.La première observation est que la baisse de consommation d’énergie finale du réseau, lorsque la densité diminue, est moins importante que l’augmentation de consommation, lorsque la densité augmente.

En effet, une baisse de densité de 30 % entraine une variation de consommation d’énergie finale de -25,8 %, alors qu’une hausse de 30 % de la densité conduit à une variation de la consommation de + 27 %. La variation de consommation d’énergie finale n’est donc pas reliée linéairement à la densité énergétique.

Cette observation vaut également pour l’énergie primaire puisque le facteur énergie primaire / énergie finale reste constant.

Cette même variation amène à une seconde conclusion intéressante. Dans les 3 cas étudiés, la consommation d’énergie finale est plus faible pour les systèmes décentralisés que pour le réseau de chaleur. Cependant, l’écart qui existe entre les 2 moyens de chauffage varie significativement avec la densité énergétique. En effet, dans le cas de référence, l’écart de consommation d’énergie finale est de 10,4 %, une diminution de la densité de 30 % porte cet écart à 15,2 %. La baisse de la densité énergétique dans les nouveaux quartiers est donc préjudiciable aux réseaux de chaleur de ce point de vue.

Cette même variation amène à une seconde conclusion intéressante. Dans les 3 cas étudiés, la consommation d’énergie finale est plus faible pour les systèmes décentralisés que pour le réseau de chaleur. Cependant, l’écart qui existe entre les 2 moyens de chauffage varie significativement avec la densité énergétique. En effet, dans le cas de référence, l’écart de consommation d’énergie finale est de 10,4 %, une diminution de la densité de 30 % porte cet écart à 15,2 %. La baisse de la densité énergétique dans les nouveaux quartiers est donc préjudiciable aux réseaux de chaleur de ce point de vue.

Au contraire, une augmentation de la densité énergétique réduit l’écart de consommation d’énergie primaire entre les deux modes de production pour que celui n’atteigne plus que 8,5 %. A titre d’illustration complémentaire, le doublement de la densité énergétique par rapport à la référence amène cet écart à 7,6 %.

Toujours en analysant les effets d’une variation de la densité énergétique, la baisse de la densité de 30 % est également dommageable pour les réseaux en termes de rendement. En effet, la réduction de 30 % conduit à une chute du rendement de 4 points, alors que la hausse de densité n’entraine une augmentation que de 2 points. Cela est une conséquence directe du phénomène observé sur la variation de consommation d’énergie finale.

Effets de variation de la mixité d’usage

Une fois les effets de la variation de la densité énergétique étudiés, ce sont ceux de la mixité d’usage qui sont analysés. Dans le cas où la mixité est plus faible que la référence, la consommation d’énergie finale pour un réseau de chaleur augmente très significativement par rapport à celle des systèmes décentralisés.

En effet, le fait que les pics de consommations ne soient plus répartis de manière dispersée mais concentrés sur les mêmes tranches horaires entraine un sur-dimensionnement du réseau, et donc un fonctionnement qui est la plupart du temps en sous charge. Pour les systèmes décentralisés, le pic ne varie pas dans l’absolu, le dimensionnement n’entraine donc aucun dysfonctionnement par la suite. La conséquence directe de cette observation est la baisse très significative du rendement du réseau qui est quasiment divisé par 4 !

Par ailleurs, une mixité d'usage importante n'améliore pas systématiquement les performances du réseau de chaleur mais contribue tout de même à rendre compétitif un réseau vis-à-vis d'un ensemble de systèmes décentralisés.

Une solution envisagée pour les réseaux de chaleur : la basse température

La mise en place de réseaux de chaleur basse température, consiste tout simplement à faire circuler dans les réseaux de chaleur une eau à 70 °C environ, au lieu des 110 °C traditionnellement observés. La basse température est notamment étudiée pour réduire les déperditions de chaleur. En effet, les échanges thermiques entre le réseau et son milieu environnant sont d’autant plus importants que l’écart de température entre les deux est grand. En limitant cet écart de température, les échanges se retrouvent forcément diminués.

En plus de cette baisse de température, un effort sur l’isolation des réseaux doit être réalisé, permettant de conserver au maximum des températures suffisantes pour répondre aux exigences sanitaires.

Ces mesures permettent d’après l’étude de diminuer les déperditions sur l’ensemble du réseau de plus de 50 %, augmentant du même coup le rendement global de 4 points.

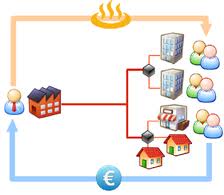

Des points très positifs : l’impact sur le changement climatique et le coût

L’implantation d’EnR dans le mix énergétique d’un réseau est en effet beaucoup plus facile que dans un système décentralisé classique où les parts de l’électricité et du gaz sont encore très présentes. L’impact sur le changement climatique, même lorsque les consommations d’énergie finale sont légèrement plus importantes dans le cas d’un réseau de chaleur, reste très largement supérieur pour un ensemble de systèmes décentralisés. Certes, avec l’augmentation des chaudières individuelles alimentées au bois, cet écart tend à se réduire. A titre d’exemple, l’écart d’émissions de GES entre une chaudière bois (avec appoint gaz) et un ensemble de systèmes décentralisés ayant pour source du gaz et de l’électricité, est de 350 %.

Par ailleurs, un avantage non négligeable reste le coût, qui est plus faible pour un réseau que pour un ensemble de systèmes décentralisés. En effet, la mutualisation des moyens (une seule chaudière comparée à une unité par logement) et de l’entretien sont autant d’arguments qui pèsent en faveur du réseau sur ce point.

Construction Durable : Création par décret du label « bâtiment biosourcé »

- Création : 27 avril 2012

- Écrit par Marie Laure

Fin 2009, le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer (MEEDDM) a conduit une vaste consultation publique sur le développement de 18 filières vertes d’avenir, porteuses de croissance et d’emplois. Le « bâtiment à faible impact environnemental » et la « biomasse valorisation matériaux » sont deux des 18 filières retenues. Un groupe de travail s’est mis en place avec pour mission d’identifier les obstacles au développement économique de la filière « produits de construction et matériaux bio-sourcés ».

Grâce au décret n°2012-518 du 19 avril 2012 relatif au label « bâtiment biosourcé », actif dès le lendemain de sa parution, des matériaux d’origine végétale ou animale peuvent être utilisés lors de la construction de bâtiments et notamment dans le cas d’isolants. Ces matériaux sont communément qualifiés de «biomatériaux» ou de matériaux «biosourcés» : il s’agit notamment du bois et de ses dérivés, du chanvre, de la paille, de la plume ou de la laine de mouton. Ils présentent deux atouts principaux sur le plan de l’environnement :

Grâce au décret n°2012-518 du 19 avril 2012 relatif au label « bâtiment biosourcé », actif dès le lendemain de sa parution, des matériaux d’origine végétale ou animale peuvent être utilisés lors de la construction de bâtiments et notamment dans le cas d’isolants. Ces matériaux sont communément qualifiés de «biomatériaux» ou de matériaux «biosourcés» : il s’agit notamment du bois et de ses dérivés, du chanvre, de la paille, de la plume ou de la laine de mouton. Ils présentent deux atouts principaux sur le plan de l’environnement : - la matière dont ils sont issus est renouvelable,

- ils peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au stockage temporaire de carbone.

L’article R. 111-22-3 de ce décret mentionne que les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l’obtention d’un label “bâtiment biosourcé”. Le ministre en charge du logement est responsable de l'exécution du décret qui déterminera les conditions d’attribution de ce label « bâtiment biosourcé». Ce décret n’est pas encore véritablement applicable et les critères d’obtention du label ne sont donc pas connus à ce jour.

Quelques réseaux à connaître :

- Réseau Français de la Construction en Paille

- Association « Construire en Chanvre »

Urbanisme Durable : Le prêt de vélos pliables testé à Nantes Métropole

- Création : 26 avril 2012

- Écrit par Gaultier

Réalisée sur un panel de 100 personnes choisies parmi 837 volontaires inscrits pour l’occasion sur le site de la SEM, l’étude consiste à mettre à disposition des «testeurs » un vélo pliant pendant 6 mois et à recueillir de façon régulière leurs avis sur ce système. Après une courte formation sur l’utilisation de ce vélo, ces personnes doivent l’utiliser de façon quotidienne et en complément d’un transport collectif.

Cette démarche vise à inciter davantage les Nantais à utiliser les transports en commun, même lorsqu’ils travaillent ou habitent à 2 ou 3 km d’un arrêt. Nantes est en effet doté d’un maillage de transports en commun intéressant, mêlant bus, tramway, busway (bus à haut niveau de service) et navibus (navette fluviales).

Contrairement aux tramways de Nantes Métropoles qui autorisent les voyageurs à garder leurs vélos lors des trajets, les bus ne le permettent pas, par manque d’espace. Le vélo pliant offre une modularité qui lui permet d’être transporté partout, y compris à l’intérieur des bâtiments.Le « CycloTan » est conçu pour faciliter au maximum son utilisation et optimiser sa maniabilité lorsqu’il est plié : il pèse moins de 10 kg, se plie en une dizaine de secondes, ne comporte pas de chaîne mais une courroie de transmission (réduisant la gêne liée au graissage), il dispose d’un frein qui lui permet d’être plus stable lorsqu’il est plié et tenu debout, par exemple dans le bus.

Venant compléter la mixité des moyens de transports présents sur Nantes métropole, le « CycloTan » est réservé aux personnes ayant une condition physique adaptée, contrairement aux transports en commun tels que le bus ou le tramway, dont l’accessibilité est assurée pour tous. La distance de trajet considérée acceptable jusqu’à un arrêt de bus, généralement évaluée à 500 mètres parcourus à pied, ne peut donc pas être réellement portée à 3km dans les projets urbains uniquement grâce à ce système.

Tout comme les systèmes de vélo en libre service (« Bicloo » à Nantes), le « CycloTan » permet néanmoins de désengorger les transports en commun et d’inciter à leur utilisation en limitant le temps d’accès des utilisateurs à ces derniers. Ce système s’inscrit donc entièrement dans une démarche de réduction des gaz à effet de serre liés aux transports des personnes au sein de la Métropole nantaise. Le principal avantage par rapport au Bicloo est l’accès immédiat aux transports, alors que les bornes de vélos en libre service sont parfois éloignées des arrêts et leur disponibilité n’est pas assurée.

D’autres avantages viennent compléter ceux cités précédemment :

- le gain de temps apporté aux utilisateurs sur leurs temps de parcours quotidiens,

- la réduction des craintes liées au vol (le système pouvant être rangé à l’intérieur des bâtiments),

- la possibilité d’alterner entre vélos et transports lors d’une averse ou face à une côte un peu raide.

Construction durable :Parution du guide de réutilisation hors site des terres excavées

- Création : 25 avril 2012

- Écrit par Camille

Le 19 avril 2012, le BRGM, l’INERIS et le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement ont publié une étude commune traitant de la réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets d’aménagement

Les chantiers sur sites pollués génèrent souvent l’excavation d’importantes quantités de terres polluées, ne pouvant être gérées sur site. Ces terres excavées sont alors évacuées hors du site, prenant le statut de déchets. Ce guide expose les règles de l’art et les modalités sous lesquelles certaines de ces terres peuvent être réutilisées dans le cadre de projets de réhabilitation, en technique routière et dans des projets d’aménagement (aménagements industriels ou de bureaux et aménagements paysagers non privatifs). Il précise, pour chaque usage, des caractéristiques de sol à respecter pour s’inscrire dans une démarche de développement durable et de protection des populations et de l’environnement. Le guide est applicable à titre provisoire pendant 1 an et sera revu si nécessaire après 1 an d’application en fonction des retours d’expérience.

La démarche définie ne s’applique qu’aux sites engagés dans une démarche de gestion des sites et sols (potentiellement) pollués, tels que définis dans la Note Ministérielle du 8 février 2007. De nombreuses exceptions sont cependant définies pour les terres ne répondant pas à l’objectif de protection des populations et de l’environnement : par exemple, les terres qui relèvent de la catégorie des déchets dangereux au sens de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement, … La démarche proposée ne va donc globalement concerner que les terres peu polluées et par des substances peu dangereuses.

Pour favoriser la réutilisation de ces terres excavées, une base de données a été créée : la base TERRASS. Elle vise à mettre en relation les producteurs et les receveurs de terres tout en assurant leur suivi.Le producteur va ainsi engager la réalisation d’une prestation LEVE pour savoir si son site relève ou non de la méthodologique nationale des sites pollués. Une fois cette levée des doutes réalisée, les terres excavées sont caractérisées pour s’assurer de leur compatibilité avec le milieu dans lequel elles seront réutilisées.

Le producteur est ensuite chargé de trouver une filière d’élimination des terres, de transmettre au receveur les informations liées aux caractéristiques de ces terres, d’initier la procédure de traçabilité des terres excavées (via le BSTR) et de s’assurer que les terres ont bien été valorisées.

Le receveur de son côté doit vérifier que les caractéristiques des terres excavées reçues sont bien compatibles avec les usages futurs qu’il prévoit, vérifier que les modalités de gestion des terres sont conformes aux modalités du guide, finaliser la procédure de traçabilité des terres excavées (via le BSTR) et valoriser les terres conformément au projet.

Ce guide prévoit la réutilisation des terres excavées pour les usages suivants :

- En techniques routières :

- remblais sous ouvrage routier ou parking ;

- assises de chaussées (fondation et base) et en couche de forme ;

- remblai technique recouvert (protection phonique, tranchées…) ;

- remblais non recouverts ;

- remblais de pré-chargement.

- Dans les projets d’aménagements :

- sous bâtiment au niveau des bureaux, des locaux commerciaux et industriels ;

- sous couverture de terres non polluées pour des aménagements paysagers non privatifs, ou sous des revêtements de type parkings, chaussées,... dans le cadre de projets d’aménagements urbains, qu’ils soient résidentiels, industriels ou commerciaux.

- La réutilisation des terres sous des bâtiments résidentiels, au droit de jardins privatifs et en surface est exclue.

On peut regretter le peu de nouveautés apportées par ce guide en termes d’usages des terres excavées. Il offre cependant une démarche cadrée avec la création d’un Bordereau de Suivi des Terres Réutilisables (BSTR) et d’un outil de mise en relation des acteurs concernés. Retrouvez l'étude intégrale.

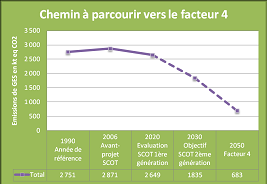

Ville post carbone : l’Agence de l’Urbanisme de l’agglomération de Tours expérimente un scénario du Scot visant à atteindre l’objectif facteur 4 à l’horizon 2050

- Création : 23 avril 2012

- Écrit par Nadia

Dans la perspective d’identifier les leviers d’action, une hypothèse de base a été arrêtée, c’est la densité désirable et « une proximité bien vécue ». Cette hypothèse constitue un invariant à prendre en compte pour limiter une densification trop forte sous prétexte de densité favorable à la sobriété énergétique. La proximité bien vécue implique une réflexion en matière d’organisation des transports en commun en développant une ville des courtes distances, une mixité des fonctions favorisant l’animation. Aussi, c’est sur ce socle que des scénarios de formes urbaines et de stratégies spatiales ont été sélectionnés et évalués en fonction de leur impact en matière d’émission de GES permettant ainsi d’aboutir à un scénario 2020-2030 posant les bases à l’atteinte du facteur 4 à l’horizon 2050.

L’étude a permis d’identifier plusieurs leviers pour atteindre le facteur 4 :

- faire évoluer le mix énergétique et porter la part des ENR à 50% du total,

- opérer des ruptures en matière de pratiques d’aménagement pour réduire le phénomène d’ilot de chaleur par exemple,

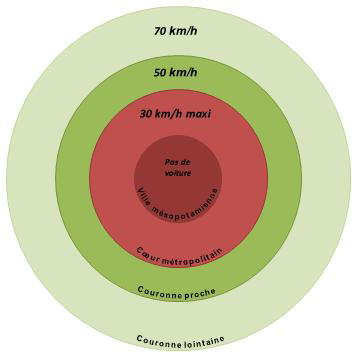

- repenser la place de l’automobile : développer un urbanisme qui permette une réponse non carbonée aux principaux motifs de déplacements, raccourcir les distances grâce à la ville des proximités, limiter la vitesse aux différentes échelles de l’agglomération,

- assurer une consommation d’espaces agricoles et naturels proche de zéro avec l’objectif de la ville qui se reconstruit sur la ville notamment sur les espaces obsolètes,

- développer un Scot qui valorise l’activité agricole,

Pour aller plus loin, l’équipe a prévu de lancer une étude sociologique visant à mesurer le niveau d’acceptabilité sociale de ce scénario et les marges de manœuvre potentielles. Retrouvez l'étude « Vers un Scot Facteur 4 »

Plus d'articles...

- Energie : Le solaire thermique, grand gagnant de la RT2012 en maison individuelle

- Qualité Environnementale : Evaluation des performances environnementales des bâtiments neufs HQE, premiers retours d’expériences

- Energie/photovolatique : 218 lauréats pour l’appel d’offre des installations 100-250 kWc

- Construction Durable : Lancement d’une plateforme européenne sur la construction durable