Energie – Construire l’énergie du futur avec nos enfants

- Création : 4 juin 2012

- Écrit par Maxime

Associer dès le plus jeune âge les citoyens de demain aux énergies qui seront les leurs dans quelques années, voici la démarche simple et pleine d’optimisme de l’association Vents d’Houyet. En créant une SCOP (Société Coopérative et Participative), cette association belge a permis d’associer des enfants à l’installation et à l’exploitation d’une éolienne.

Un projet militant.

L’idée vient d’une petite association belge, Vent d’Houyet, dont l’objectif principal est d’inciter les citoyens à s’approprier les énergies renouvelables. Dans ce cadre, l’association propose une Académie du Vent, qui chaque année propose à des groupes (essentiellement des groupes scolaires) de s’initier aux problématiques environnementales et énergétiques. Par exemple, l’un des modules proposé a pour objectif de « faire prendre conscience de notre dépendance à l’énergie électrique et amener les enfants à poser des gestes simples pour réduire leur consommation ».

Pour aller plus loin dans la démarche, l’association s’est lancée dans une action d’envergure : acheter et installer une éolienne dont les enfants seraient propriétaires. C’est donc en montant une SCOP que cette aventure a commencé, une SCOP dont les parents et grands-parents ont pu acquérir des parts. Faisant cadeaux de celles-ci à leurs enfants et petits-enfants, ces derniers sont devenus les 830 propriétaires de cette éolienne de 65 m de haut dans le village de Mesnil-l’église.

L’éolienne produit aujourd’hui environ 1 100 MWh/an d’électricité, ce qui représente la consommation électrique de 330 maisons individuelles. Les bénéfices réalisés grâce à la revente de l’électricité produite sont reversés aux propriétaires, donc aux 830 enfants résidant dans toute la Belgique.

Un projet tourné vers les futures consommations : la prépondérance de l’électricité dans nos consommations.

Jusqu’à présent, les consommations de chauffage et d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) ont monopolisé une grande partie des efforts fait sur l’efficacité énergétique. Avec l’arrivée de nouvelles réglementations thermiques (RT 2012), de labels de performance des bâtiments (BBC, Passivhaus), mais aussi de technologies plus performantes (micro-cogénérateur, chaudière à condensation haut rendement), ces consommation ont considérablement diminué dans le neuf ???. Ainsi le schéma classique qui s’appliquait dans l’immense majorité des cas de bâtiments neufs avec le chauffage comme poste de consommation de loin le plus important, n’est plus systématique.

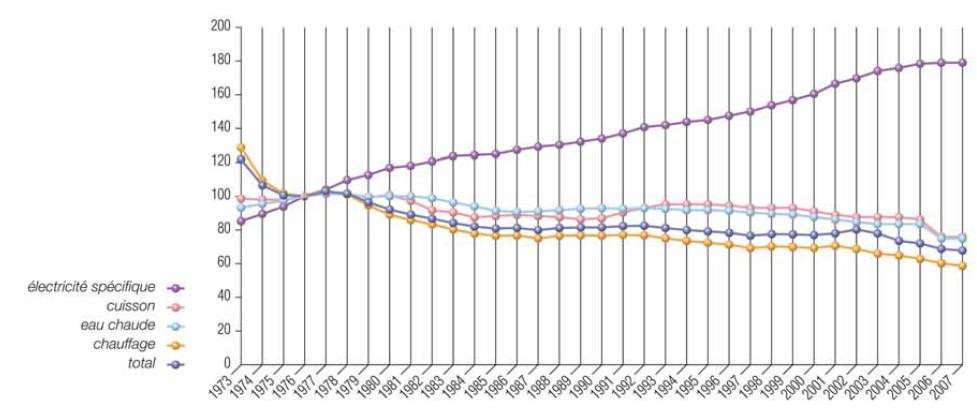

Evolution des consommations par usage dans le résidentiel, base 100 en 1977 (source : CEREN)

En effet, les performances thermiques des bâtiments permettent aujourd’hui de réduire considérablement les besoins de chauffage. De même, l’approche bioclimatique s’attache à réduire par la même occasion les besoins d’éclairage et de ventilation.

Les performances des systèmes jouent également un rôle important, permettant de réduire les consommations de l’ensemble de postes soumis à la réglementation thermique.

Ainsi, pour les logements soumis à la RT 2012, les consommations les plus importantes dans le cadre de la réglementation ne sont plus liées au chauffage mais à l’ECS.

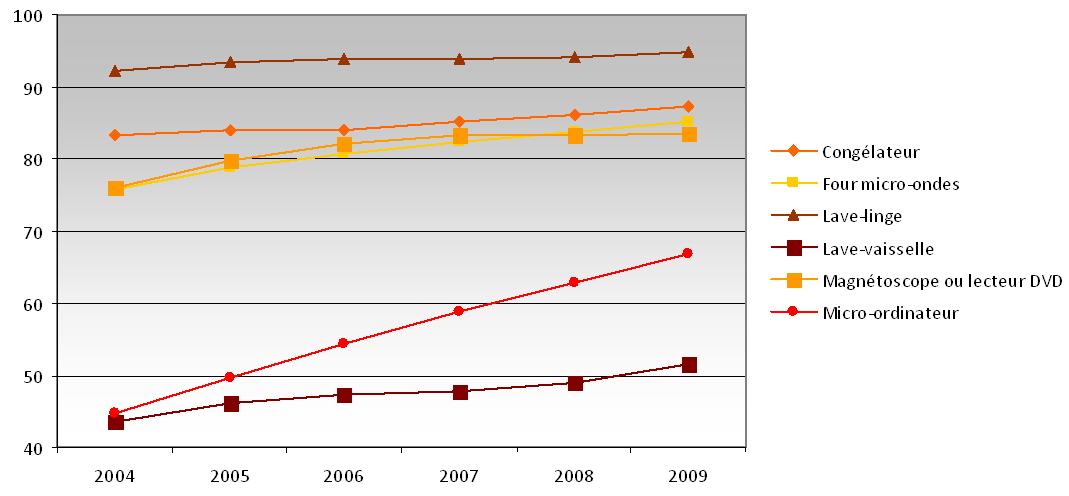

Mais, depuis de nombreuses années, le besoin d’électricité spécifique augmente. L’électricité spécifique comprend l’ensemble des usages électriques « à la prise », c'est-à-dire les consommations des appareils multimédias et électroménagers notamment. A titre d’illustration, le taux d’équipement des ménages français en appareils électroménagers et multimédia entre 2004 et 2009 est présenté dans le tableau ci-dessous (source INSEE).

Taux d'équipement des ménages français entre 2004 et 2009

Pour l’ensemble des équipements recensés, une hausse du taux d’équipement est enregistrée. Cette augmentation de l’équipement en appareils consommateurs est un des facteurs prépondérant dans la hausse de la consommation d’électricité spécifique.

La stratégie à adopter est donc de se tourner dès aujourd’hui vers des moyen de production électriques plutôt que thermiques.

Un projet tourné vers les futurs consommateurs

Les consommations d’électricité spécifique sont plus fonction du comportement des usagers que de la technicité des appareils. Il est aujourd’hui très difficile de modifier les habitudes de consommations des usagers, qui perçoivent trop souvent les éco-gestes comme une diminution du confort. Ceci peut s’expliquer par le fait que l’amélioration des conditions de vie dans le bâtiment a permis de diminuer les contraintes souvent économiques sur les ménages. Ces contraintes étant moins fortes, elles ont laissé de la place pour des besoins plus ou moins nécessaires. Ce phénomène est appelé « effet rebond » et est décrit plus précisément dans cet article paru dans The Ecologist.

C’est pourquoi il est primordial de sensibiliser les jeunes générations d’aujourd’hui. La pédagogie des éco-gestes ne trouve pas toujours d’échos ou se confronte trop rapidement aux limites individuelles des citoyens. La compréhension des tenants et des aboutissants de cette problématique permet de passer outre une vision purement individualiste.

Ce genre de projet permet donc de familiariser les enfants à des enjeux qui constituent des problématiques primordiales pour la société d’aujourd’hui et de demain. Espérons que ce genre d’initiative permette au plus grand nombre d’enfants (et de parents) de comprendre un peu plus ce que représente le défi de la transition énergétique !

Retrouvez le reportage sur le projet et l’association Vent d’Houyet.

Construction Durable : Exposition Re.architecture, Re.cycler, Ré.utiliser, Ré.investir, Re.construire

- Création : 31 mai 2012

- Écrit par Eléonore

Ces différents collectifs - venus notamment de Londres, Berlin, Madrid, Paris - explorent de nouvelles pistes de réflexion pour « faire la ville » et s’intéressent aux espaces délaissés : réaliser un cinéma dans une ancienne station service à Londres, un opéra dans une ancienne station métro en Allemagne, un espace d’accueil estival sous le pont aérien d’une autoroute…

Ils n’hésitent pas non plus à créer des installations éphémères. Ainsi dans le cadre du réaménagement du quartier des Chaux et de la destruction d’un immeuble à St-Jean-en-Royans, le collectif Exyzt a proposé un kiosque temporaire afin de tester la mise en place d’un futur lieu collectif communal. Le kiosque a été construit avec des matériaux récupérés de l’immeuble détruit : fenêtres, portes, baignoires, poutres...

Lieu de rassemblement, le Braséro offre un terrain d’acrobaties permanentes pour les enfants, un restaurant - grillade, un lieu de gym douce…

Les agences s’efforcent également à recycler au maximum les matériaux utilisés dans leurs projets. Ainsi le collectif bruxellois Rotor s’intéresse aux flux de matériaux. Dans leur projet «Stratégie de la pierre bleue », ils réutilisent des bordures de trottoir, des pierres tombales jetées par le cimetière municipal et d’autres déchets issus de démolitions pour la construction des bancs et des murets.

Territoire Durable : le baromètre Carbone, nouvel outil du Grand Paris

- Création : 30 mai 2012

- Écrit par Jean François

Les CDT, outils de mise en œuvre du Grand Paris

Conclus entre l'État et les collectivités locales, les contrats de développement territorial s’articulent autour du nouveau réseau automatique de transport Grand Paris Express, avec pour objectif de développer de nouvelles centralités, renforcer la compétitivité économique et participer au développement de l'offre de construction en Ile-de-France.

Inventant une nouvelle façon de penser l'aménagement du territoire, les CDT sont les outils de territorialisation des ambitions du Grand Paris. Ils soulèvent également la question de l'évolution de la planification urbaine vers une conception nouvelle et plus globale de l'urbanisme : l'urbanisme de projets. La priorité es donnée à la conception d'une vision commune.

Les CDT, leviers d'une politique d'aménagement durable

Les CDT offrent en particulier une opportunité remarquable d’intégrer les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique à des opérations d’aménagement de grande ampleur. La localisation des logements et des emplois, la création de moyens de transport ou le choix des formes urbaines déterminent en effet fortement l’impact carbone d’un territoire.

La prise en compte de la problématique de réduction des émissions de GES dans les choix d’aménagement est relativement nouvelle, tant pour les acteurs institutionnels que pour les acteurs opérationnels, et sa mise en œuvre est complexe :

- comment quantifier les impacts carbone des projets d’aménagement et de développement du territoire ?

- Comment minimiser l’impact carbone de ces projets ?

- Comment suivre leur mise en œuvre et s’assurer que les objectifs sont atteints ?

- ...

Le baromètre carbone, pour intégrer le critère Carbone aux choix d’aménagement

- un état des lieux carbone des territoires avant CDT, fondé sur la démarche @d aménagement de la DRIEA,

- une simulation de l’impact carbone des différents scénarii d’élaboration des CDT.

Territoire Durable - Intégrer les questions énergétiques et la lutte contre le changement climatique dans les SCOT

- Création : 28 mai 2012

- Écrit par Nadia

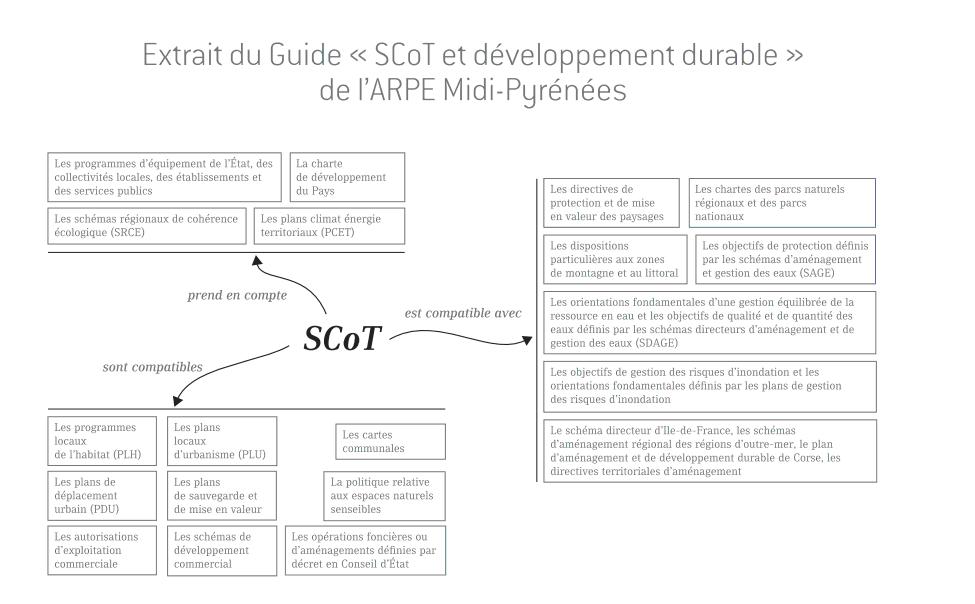

Pour faciliter et mettre en exergue les pistes d’action qui permettront une meilleure prise en compte de la question énergie et climat au sein des SCOT, ETD, centre de ressources du développement territorial, a produit une note en Mai 2012 pour « Intégrer les questions énergétiques et la lutte contre le changement climatique dans les SCOT ».

Suite au renforcement des liens entre énergie-climat et urbanisme, en particulier à travers les lois Grenelle, il est actuellement indispensable d’intégrer cette dimension de plus en plus forte au sein des Schémas de Cohérence Territoriale qui proposent un véritable projet de développement à l’échelle du territoire. Et ceci d’autant plus que ces questions ont été peu abordées notamment au sein des SCOT de première génération. En effet le grenelle a participé au verdissement des documents d’urbanisme à travers le SCOT Grenelle ou PLU Grenelle.

Au-delà des enjeux climatiques et de la consommation énergétique, l’étude souligne que plus largement, la question énergétique traite de la précarité énergétique, de l’accès aux transports en commun et aux services, mais également l’opportunité de développer de l’emploi. Ainsi, aux enjeux environnementaux, s’ajoutent les enjeux sociaux et économiques.

De plus, les enjeux environnementaux s’affirment de plus en plus à travers l’évaluation environnementale et la transcription en 2004 de la directive européenne relative à l’évaluation environnementale des plans et programmes de 2001. Par ailleurs, le code de l’urbanisme présente des obligations de résultat en matière d’énergie et de climat (article L110 et L121-1 du Code de l’Urbanisme).

D’ores et déjà, le champ couvert par le Scot permet de mettre en place une dynamique d’action en matière d’énergie. Ainsi, le SCOT en définissant la politique d’urbanisation du territoire, permet de :

- maîtriser les modalités de desserte du territoire en transports en commun,

- limiter la place de la voiture à travers des normes de stationnement

- intégrer des niveaux de performance énergétique,

- assurer un développement équilibré entre le milieu rural, l’habitat, l’implantation d’activités et limiter l’étalement urbain,

- fixer des valeurs de densité d’habitat au regard de la desserte des TC.

Les questions énergétiques s’intègrent tout à fait aux différentes étapes de l’élaboration du Scot et notamment :

- en phase de diagnostic : intégrer un diagnostic énergétique de l’état initial et un état des lieux des émissions de GES,

- en phase d’élaboration de la stratégie environnementale dans le cadre de l’élaboration du PADD : en utilisant les études en matière d’énergie comme un outil d’aide à la décision venant guider le choix du scénario de développement. L’idée étant d’identifier l’impact d’un choix de planification et ainsi de réorienter ce choix à travers des actions correctives et compensatoires. L’élaboration du PADD doit être l’occasion de vérifier les complémentarités du SCoT et des autres démarches menées sur le territoire parmi lesquelles les projets de territoire et/ou d’agglomération et les Plans climat énergie territoriaux (PCET). Des collaborations sont à organiser afin de favoriser la convergence des objectifs et des méthodes

- en phase d’élaboration du Document d’orientations et d’objectifs dans la perspective de traduire les objectifs du PADD sous forme de prescriptions.

Deux exemples illustrent ces dispositions intégrées dans les documents d’orientations et d’objectifs des Scot :

- Faciliter l’intégration des énergies renouvelables - Scot de la métropole Nantes Saint-Nazaire : « Le développement des énergies renouvelables implique :*

- d’autoriser l’implantation contrôlée d’unités de production de chaleur dans les quartiers

- de favorise la mise en place des techniques solaires et éoliens dans les articles 10 (hauteur) et 11 (aspect extérieur) des règlements des documents d’urbanisme

- de participer en concertation avec les différentes collectivités concernées à la recherche de sites, de parcs éoliens qui peuvent faire partie du paysage métropolitain »

- Organisation d’un territoire des courtes distances - Scot de l’Agglomération lyonnaise : « Les orientations suivantes sont fixées :

- localiser préférentiellement les pôles à vocation tertiaire, les PMI-PME, les pôles commerciaux à proximité des axes du Réseau express métropolitain ou de transports collectifs d’agglomération, ou dans les secteurs susceptibles d’être facilement reliés aux principales gares et stations d’échange,

- privilégier les accès multimodaux (chemin de fer, voie d’eau) pour les activités fortement génératrices de fret,

- raccorder les zones d’activités et les équipements gros consommateurs d’énergie aux réseaux de chaleur (notamment ceux existants),

- équiper les surfaces de toiture importantes des bâtiments d’activités avec des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. »

Il vient constituer un outil d’aide à la décision lors de l’élaboration du Scot et évaluer l’impact en matière de GES des scénarios proposés dans le cadre du PADD sur les thèmes suivants : émissions des déplacements pour les populations nouvelles ; émissions des déplacements de la population actuelle ; émissions dues à l’usage du bâti à construire ; gains sur la réhabilitation de l’habitat ; émissions du tertiaire à construire ; gains dus à la réhabilitation du tertiaire ; émissions dues au changement d’affectations des sols ; production locale de chaleur urbaine ; émissions dues au transport de marchandises.

Retrouvez la note complète.

Urbanisme durable : Projet d’habitat vertical, dans l'écoquartier Terres Sud, à Bègles

- Création : 24 mai 2012

- Écrit par Djeinaba

Noël Mamère, député-maire de la ville de Bègles, l’architecte Christophe Hutin, le groupe Lafarge et Domofrance, bailleur social, ont présenté la semaine dernière les premières ébauches du projet d’habitat vertical au sein de l’écoquartier Terre Sud.

Développé à Berlin par Frei Otto dans les années 1970, le projet propose des maisons sur des plateaux superposés. L’idée est de créer un type de logement, à mi-chemin entre les tours d’habitat collectif classique et les quartiers pavillonnaires. Le groupe Lafarge a mis au point la structure en béton capable de supporter une telle structure tandis qu’une autre réflexion a été menée pour rendre les plateaux adaptables.

Au cœur du quartier, un bâtiment R+2 en accession à la propriété proposera des plateaux modulables de 120 à 220m². Une partie sera construite et l’autre sera évolutive : jardin, terrasse, pièces en plus, ... en fonction des besoins.

Ce nouvel ensemble mené par Domofrance proposera des prix raisonnables puisqu’il s’agit de vendre des T3 à 2600/m² (contre 3400€ sur le marché libre) à des acquéreurs à revenus modestes.

Tous les bâtiments seront basse consommation et les voitures ne seront pas acceptées dans le quartier. Elles devront stationner dans un parking à l’entrée de Terre Sud. Les propriétaires partageront aussi un espace commun : la laverie.

Les premiers permis de construire pour 18 à 20 logements sont attendus avant cet été et les premiers travaux avant la fin de 2012.

Ce programme inédit de lotissement vertical a pour objectif de proposer un habitat à coût accessible et de rendre concrets les concepts de ville durable s’opposant à la situation de l’étalement urbain et au modèle pavillonnaire français.

Les retours d’expérience sur cette expérimentation sont donc très attendus pour analyser l'appropriation des espaces par les nouveaux habitants ou la reproductibilité de la pratique dans d’autres villes.

Plus d'articles...

- Urbanisme durable : Regain d’Anjou, un projet socialement innovant.

- Construction durable – Jusqu’au 31 mai pour proposer une manifestation pour la Green Building Week 2012 !

- Energie - Le tarif d’achat photovoltaïque continue à baisser

- Urbanisation et consommation de l’espace - La problématique de l’étalement urbain étudiée par 15 experts