Vers une évolution des tarifs de rachat du photovoltaïque en fonction de la provenance des panneaux

- Création : 27 novembre 2012

- Écrit par Axelle

Dans la feuille de route pour la transition écologique publiée dans le cadre de la conférence environnementale qui s’est tenue en septembre dernier, le gouvernement faisait le constat de la grande difficulté dans laquelle les modifications tarifaires et réglementaires successives avaient placées les filières de l’éolien et du photovoltaïque.

Dans la feuille de route pour la transition écologique publiée dans le cadre de la conférence environnementale qui s’est tenue en septembre dernier, le gouvernement faisait le constat de la grande difficulté dans laquelle les modifications tarifaires et réglementaires successives avaient placées les filières de l’éolien et du photovoltaïque. Il s’engageait, entre autre, à leur donner « un signal fort et concret […] sans attendre », à plafonner la baisse annuelle des tarifs d’achat photovoltaïque à 20% et à les bonifier « en fonction de l’origine des composants des panneaux photovoltaïques ».

Dans ce cadre, deux projets d’arrêtés ont été présenté au Conseil Supérieur de l’Energie le 13 novembre dernier.

Le premier arrêté proposerait :

- une hausse de 5% du tarif T4 (intégration simplifiée), pour les installations respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti jusqu'à 100 kW,

- un plafonnement des baisses tarifaires à 20% sur quatre trimestres consécutifs pour tous les tarifs de rachat,

- une baisse de 20% du tarif T5 auquel sont éligibles toutes les installations photovoltaïques, en particulier les centrales au sol jusqu'à une puissance de 12 MW, à compter du 1er octobre 2012.

Le second arrêté cadrerait le projet de bonification en fonction de la provenance des panneaux qui vise à soutenir la filière et à préserver les emplois en France. Il proposerait la revalorisation de 5% ou 10% pour tous les tarifs pour les installations sur bâtiment jusqu'à 100kW, sous réserve qu’elles soient d’origine européenne et en fonction de leur degré d’intégration, et ce, à compter du 1er mars 2013.

L’application des ces arrêtés pourrait ainsi porter le tarif d’achat à 18,40c€/kWh pour les installations entre 36 et 100 kW qui remplissent les conditions de l’intégration simplifiée au bâti et jusqu’à 20.24c€/kWh en fonction de l’origine des panneaux. Pour les installations au sol et celles de plus de 100kW, le tarif de rachat devrait passer de 10,24 centimes le kW/h à 8,4 centimes le kW/h.

- T1 : installation intégrée sur un bâtiment à usage principal d’habitation,

- T2 : installation intégrée sur un bâtiment à usage principal d’enseignement ou de santé,

- T3 : installation intégrée sur un bâtiment qui n’est pas à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé,

- T4 : installation intégrée selon les règles d’intégration simplifiée,

- T5 : installations au sol, installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d’intégration au bâti, ni les critères d’intégration simplifiée, les installations de puissance crête supérieure à 36 kW situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé intégrées au bâti, les installations de puissance crête supérieure à 9 kW situées sur un bâtiment qui n’est pas à usage principal d’habitation, d’enseignement intégrées au bâti et les installations de puissance crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d’intégration simplifiée au bâti.

Si les premières mesures, conformes aux engagements du gouvernement, réjouissent les différents acteurs de la filière, la décision de baisser le tarif de rachat de 20% pour les plus grosses installations et de ne pas les faire bénéficier du bonus en fonction de la provenance des matériaux suscite la crainte des professionnels et des régions.

En effet, cette baisse de tarif intervient, selon le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et SOLER, sa branche photovoltaïque, « au moment où la baisse des coûts [de fabrication et d’installation, ndlr] permet enfin aux projets de trouver leur équilibre économique ». Aussi SER-SOLER, demandent au gouvernement de réfléchir à la mise en place d’un mécanisme de soutien de tous les segments du marché, avec des niveaux et des volumes qui n’obèrent pas les financements publics mais qui permettent le maintien des « 18 000 emplois identifiés par l’ADEME dans le secteur ».

De son côté, le président de l'Association des régions de France (ARF), Alain Rousset, s’inquiète également de la baisse des tarifs de rachat pour les installations de plus de 100 kW qui constituent "la très grande majorité" du parc et sont selon lui "seules susceptibles de générer un développement de la filière". Cette disposition limiterait selon lui « le développement du solaire à quelques départements du sud-est, en contradiction avec la plupart des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) déjà adoptés ou en passe de l'être". L’ARF estime également que la mesure pourra "impacter fortement les opérateurs indépendants". L’ARF souhaiterait que la baisse du tarif T5 soit différée et que le bonus alloué aux installations d'origine européenne soit étendu aux installations de plus de 100 kW.

Bien que l’arrivée de ces deux arrêtés constitue un signal positif, des efforts de concertation et de réflexion sur le soutien de la filière restent encore à faire, alors que le ministère de l’environnement ne s’y est pas encore formellement engagé...

Urbanisme durable - La Ville de Paris propose une série de mesures visant à réduire la circulation automobile et améliorer la qualité de l’air

- Création : 20 novembre 2012

- Écrit par Djeinaba

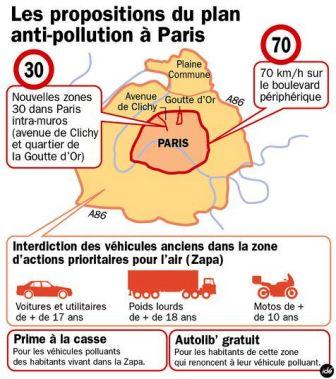

Parmi ces mesures figurent :

Parmi ces mesures figurent :- la limitation de la vitesse à 70km/h sur le boulevard périphérique contre 80km/h aujourd’hui ;

- la multiplication des « zones 30 » à Paris intra-muros;

- l’interdiction aux véhicules les plus anciens (17 ans pour les véhicules particuliers et les utilitaires, 18 ans pour les poids-lourds et les bus, 10 ans pour les deux-roues motorisés) d’entrée dans Paris et en petite couronne ;

- la mise en place de péages sur les autoroutes métropolitaines pour les poids lourds ;

- la prime à la casse ;

- l’Autolib’ gratuit pour les habitants qui renoncent à leur véhicule polluant.

Néanmoins quelques critiques

Selon, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Ademe), « la réduction de la vitesse de 80km/h à 70km/h, a un impact très très faible sur les émissions de CO2 et de particules ». En effet, pour réduire notablement les émissions, il faudrait baisser la vitesse de manière plus marquée. Par exemple, passer de 130km/h à 80km/h. Dans les faits, si les émissions sont réduites, cela ne se traduit pas nécessairement sur la qualité de l’air ambiant. Il n’y a pas aujourd’hui de lien mécanique entre les deux.

Concernant les nuisances sonores, la baisse de 10km/h entrainera une diminution des nuisances à hauteur de 1,5 décibel maximum, soit un changement quasi imperceptible pour l’oreille humaine.

Pour certains, l’interdiction de circulation des véhicules les plus anciens devrait s’étendre aux voitures qui ne sont pas au minimum norme Euro 4 (automobiles mises en service après 2006) comme c’est le cas à Berlin, qui connaît quelques jours en moins par an de pollution excessive. Néanmoins, l’efficacité écologique et l’impact d’un tel plan sont remis en question. Les véhicules particuliers de plus de 17 ans, ne concernent que 6.8% du parc francilien. Cette mesure risque également de pénaliser les personnes les plus pauvres qui n’auront pas pu changer de voiture.

Enfin, les voitures qui circulent entre 30 et 50km/h en ville émettent beaucoup. Elles sont sollicitées en permanence pour s’arrêter et redémarrer. Ainsi, la baisse de la vitesse, si elle est bénéfique dans les domaines du bruit et de la sécurité, reste toutefois à démontrer en termes d’émissions de polluants.

Finalement, quelle(s) solution(s) pour réduire la pollution atmosphérique ?

L’amélioration de la qualité de l’air en ville passerait par une limitation des véhicules les plus polluants, en particulier les diesels les plus anciens, au sens des « zones d’action prioritaires pour l’air » mises en place dans plus de 180 pays. Néanmoins, cette mesure doit être accompagnée d’une stratégie à plus grande échelle d’amélioration globale de la qualité de l’air.

Il est intéressant de mettre en lien les dispositifs envisagés par la mairie de Paris avec la campagne de mesures du bruit réalisée en 2009, sur le périphérique, par l’association BruitParif. Leur analyse a mis en évidence que les situations les plus bruyantes correspondent à des configurations de trafic présentant simultanément des débits et des vitesses importants. A l’inverse, le bruit a tendance à diminuer lors des situations de saturation.

Plusieurs mesures sont ainsi préconisées pour réduire le bruit : écrans acoustiques, enrobés phoniques de dernière génération. Toutefois, la solution la plus efficace reste une diminution du bruit à la source notamment de nuit, via la réduction de la vitesse de 80km/h à 50km/h, ce qui permettrait une baisse théorique du bruit d’environ 3dB(A). L’association préconise aussi de diminuer le nombre de poids lourds. Ces mesures correspondent en partie à celles envisagées par la ville de Paris pour réduire la pollution de l’air.

La création de l’observatoire air/bruit/trafic cet été permettra d’étudier finement des paramètres de trafic (débit, vitesse, composition du trafic, allure) sur la qualité de l’air et sur le bruit.

Construction durable - Lancement de la communauté d’expérimentation « ACV en conception »

- Création : 12 novembre 2012

- Écrit par Jean-François

En effet, si de nombreux outils sont déjà utilisés pour concevoir et optimiser un bâtiment défini par son programme fonctionnel, il existe désormais, au service de l’évaluation environnementale, des outils d’Analyse du Cycle de Vie de bâtiment qui mettent en lumière les impacts environnementaux d’une construction dans sa globalité (réalisation, exploitation, fin de vie).

Cette expérimentation vise à déterminer la véritable valeur ajoutée des outils d’ACV bâtiment en phase de conception et le cadre méthodologique associé.

La présentation détaillée de l'expérimentation, qui aura lieu mercredi permettra de faire un état des lieux de l’ACV et de recueillir le témoignage de praticiens ayant pratiqué l’ACV en phase de conception. Au cours de cette réunion, Christine Lecerf présentera le guide ICEB/ARENE « L'énergie grise des matériaux et des ouvrages » que LesEnR a co-rédigé dans le cadre de l’ICEB.

Ce guide sera également présenté lors du prochain ICEB Café le lundi 26 novembre 2012 à 18 h 30, à la Maison de l'Architecture -148 rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris en complément des guides sur le « Confort d'été passif » et sur « L'éclairage naturel ».

Territoire durable - Le nouveau nouveau Schéma Directeur de la Région Ile de France voté

- Création : 2 novembre 2012

- Écrit par Nadia

La Région a voté son nouveau Schéma Directeur de la Région Ile de France le Jeudi 25 Octobre dernier.

Le SDRIF fixe les grandes orientations urbaines, économiques, environnementales et sociales de la Région Ile de France à l’horizon 2030.

Le SDRIF viendra ainsi remplacer le SDRIF de 1994 qui était en vigueur. Un nouveau SDRIF avait été proposé en 2007 avec avis favorable de l’enquête publique en 2008 mais retoqué par le Conseil d’Etat en 2010 suite à la loi du Grand Paris rendant le SDRIF incompatible. Une première révision a été amorcée suite à l’accord trouvé entre l’Etat et la Région concernant le Grand Paris Express en 2011.  Le SDRIF est composé de plusieurs documents :

Le SDRIF est composé de plusieurs documents :

- la vision régionale,

- les défis, le projet spatial régional et les objectifs,

- les orientations réglementaires,

- l’évaluation environnementale,

- les propositions de mise en œuvre,

- les cartes de destination générale des différentes parties du territoire.

Il fixe les orientations suivantes :

- une production de 70 000 logements par an dont 30% de logements sociaux,

- le développement des transports en commun dont le Grand Paris Express,

- la création de 28 000 emplois par an en visant un rapprochement habitant – emploi,

- la densification de certains territoires, autour des gares, dans le but de créer une métropole régionale multipolaire,

- l’intégration du principe des CDT pour construire du logement autour des gares et des nœuds de transports en commun,

- il met l’accent sur les continuités vertes et la création de nouveaux espaces verts (parcs régionaux et de loisirs).

Les avis des collectivités de la Région Ile de France doivent maintenant être recueillis ainsi que ceux du Conseil Economique Social et Environnemental Régional et du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable. Le SDRIF sera ensuite soumis à enquête publique en 2013. La validation du document en Conseil d’Etat est prévue pour fin 2013 / début 2014.

Construction durable - Une solution de financement innovante pour les bâtiments tertiaires engagés dans une démarche de certification environnementale

- Création : 30 octobre 2012

- Écrit par Axelle

Après l’annonce en septembre par le gouvernement du renforcement de la politique de rénovation thermique des logements qui « sera l’une des grandes priorités du quinquennat » selon François Hollande, la question du financement des travaux de réhabilitation thermique est dans toutes les têtes.

Bien que la priorité ait été donnée au secteur du logement en particulier sur les logements les plus anciens, c’est sur le secteur du bâtiment dans son ensemble qu’il est nécessaire d’agir pour tenir les objectifs du Facteur 4 ré-exprimés depuis dans le cadre du Grenelle de l‘environnement. En effet, le parc tertiaire représente un quart du patrimoine immobilier bâti et un tiers des consommations énergétiques nationales. Il est composé d’environ 480 millions de m² de bâtiments privés et 370 millions de m² de bâtiments publics.

La rénovation énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public est encadrée par l’article 3 de la loi Grenelle 2 qui impose que des travaux d’amélioration de la performance énergétique soient réalisés d’ici à 2020.

Un décret, dont la préparation a été confiée à un groupe de travail piloté par Maurice Gauchot de la société de conseil en immobilier d'entreprise, CBRE, doit déterminer la nature et les modalités de cette obligation de travaux.

En contrepartie des efforts qui sont demandés, le groupe propose une série de mesures fiscales incitatives permettant d’améliorer le retour sur investissement avec par exemple la possibilité d’un amortissement accéléré sur 12 mois des dépenses liées aux équipements de mesure de la consommation ou le rétablissement de l’éligibilité au mécanisme des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), aux personnes morales de droit privé.

Ainsi, les outils d’incitation qui sont mis à disposition du secteur pour l’instant sont :

- Les Contrats de Performance Energétique dont l’intérêt réside dans la possibilité de bénéficier de la garantie de performance énergétique,

- Le dispositif des CEE, mécanisme financier de promotion de l’amélioration de l’efficacité énergétique. Les CEE sont obtenus en contrepartie d’investissements ou d’actions entrainant une réduction de la consommation d’énergie (isolation, chauffages performants, éclairage, etc.) et peuvent être valorisés auprès des fournisseurs d’énergie pour leur permettre de satisfaire leur obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les Pouvoirs Publics.

- L’obtention d’un label énergétique, incitatif car pouvant influer sur la valeur du bien. Le label HPE BBC Rénovation 2009 (Effinergie), délivré par Certivéa peut être obtenu avec la certification HQE NF bâtiments tertiaires pour toute rénovation de bâtiment tertiaire.

Dans ce cadre, Certivéa et CertiNergy, une société spécialisée dans le conseil sur les CEE, ont signé un accord de partenariat dont l’objectif est de faciliter l’accès aux primes CEE pour les acteurs souhaitant s’engager dans la certification HQE® de bâtiments non résidentiels.

Dans ce cadre, Certivéa et CertiNergy, une société spécialisée dans le conseil sur les CEE, ont signé un accord de partenariat dont l’objectif est de faciliter l’accès aux primes CEE pour les acteurs souhaitant s’engager dans la certification HQE® de bâtiments non résidentiels. Cet accord permet à Certivéa de proposer une solution de financement aux maîtres d’ouvrage, publics ou privés, souhaitant s’engager dans une démarche de certification environnementale et d’amélioration de la performance énergétique de leurs bâtiments.

CertiNergy accompagnera les maîtres d’ouvrage en réalisant en amont des projets, une estimation des primes qui leurs seront allouées et en les guidant dans le dispositif des CEE, qui est très complexe et dont les mécanismes sont souvent difficiles à appréhender.

CertiNergy accompagnera les maîtres d’ouvrage en réalisant en amont des projets, une estimation des primes qui leurs seront allouées et en les guidant dans le dispositif des CEE, qui est très complexe et dont les mécanismes sont souvent difficiles à appréhender.Cet accompagnement permettra aux maîtres d‘ouvrage de connaître quelle part des frais de certification pourra être prise en charge par les primes CEE et d’envisager des actions plus ambitieuses dans leur projet d’économies d’énergie. Il serait ainsi possible de récupérer jusqu’à 50% de la valeur de ses investissements dans les économies d’énergie dans des domaines comme l’isolation de l’enveloppe, le chauffage (chaudières performantes, calorifugeage, optimisateur), l’éclairage ou la climatisation.

A titre d’exemple un bâtiment de 9000m² construit depuis plus de 2 ans pourrait bénéficier de primes conséquentes pour l’installation d’une chaudière gaz à condensation de dernière génération, de l’ordre de 22 000€, ou pour l’isolation par l’extérieur de ses façades, avec une prime estimée à près de 12 000€.

Les deux entreprises espèrent également attirer un plus grand nombre de maîtres d’ouvrage vers des démarches de performances énergétiques et contribuer ainsi à un des enjeux majeurs de la politique nationale et européenne.

Plus d'articles...

- Urbanisme durable - Retour sur le colloque de la démarche BIMBY

- Urbanisme durable - Lancement de la nouvelle session d’appel à projets AEU® de l’ADEME

- Mise en œuvre d’une démarche d’aménagement durable pour la ZAC Charles de Gaulle Est à Colombes

- Le bonus-malus sur la facture d’énergie, explications et critiques