Construction durable - Ca bouge chez les labels de la RT2012 !

- Création : 2 janvier 2013

- Écrit par Oriane

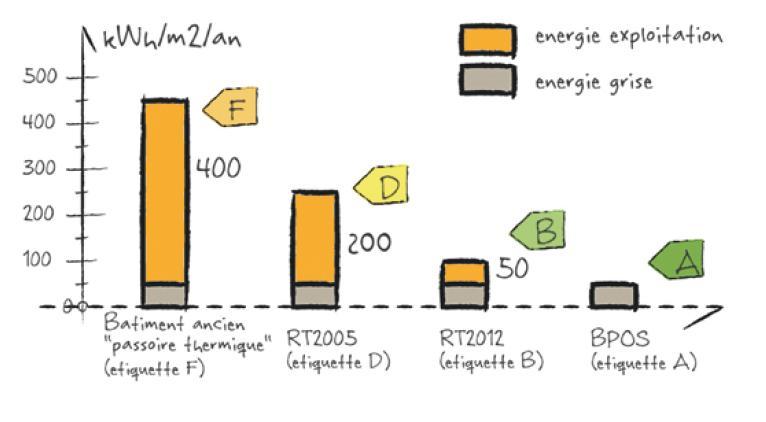

- Le label « HPE », soit Haute Performance Energétique, prévoit une réduction de la consommation d’énergie primaire de 10% par rapport à la RT2012

- Le label « THPE », soit Très Haute Performance Energétique » prévoit quant à lui une réduction de 20% par rapport à la RT 2012

Un travail d’harmonisation entre le label THPE et le label Effinergie + a également été engagé. Ainsi, au lieu d’une réduction de la consommation d’énergie primaire de 30% par rapport à la RT – initialement envisagée – le label Effinergie+ s’aligne sur le label THPE et exige une consommation RT2012-20% (voir la fiche de synthèse du label Effinergie+ en logement neuf).

Dommage, aucun de ces labels ne permet d’atteindre le niveau TP (Très Performant) du nouveau référentiel HQE, qui nécessite une réduction de la consommation d’énergie primaire d’au moins 30% par rapport à la RT2012…

Dommage, aucun de ces labels ne permet d’atteindre le niveau TP (Très Performant) du nouveau référentiel HQE, qui nécessite une réduction de la consommation d’énergie primaire d’au moins 30% par rapport à la RT2012…

Les deux labels HPE et THPE devraient être finalisés incessamment sous peu à l’issue de la concertation en cours. Les exigences complètes devraient être disponibles à la rentrée 2013.

Retrouvez le communiqué de presse du ministère.

Urbanisme durable - Lancement du « Label National EcoQuartier » par la ministre de l’Egalité des territoires Cécile Duflot

- Création : 26 décembre 2012

- Écrit par Laetitia

Suite aux deux appels à projets EcoQuartiers de 2009 et 2011, le ministère de l'Egalité des territoires et du Logement a clôturé sa phase d’expérimentation et de construction du référentiel ÉcoQuartier et a lancé le premier label national.

Ce label EcoQuartier permet de définir une base de réflexion commune pour l’ensemble des EcoQuartiers de France et constitue un véritable outil d’aide à la conception et à la réflexion de développement urbain durable pour l’ensemble des acteurs de projets urbains.

Le processus de labellisation :

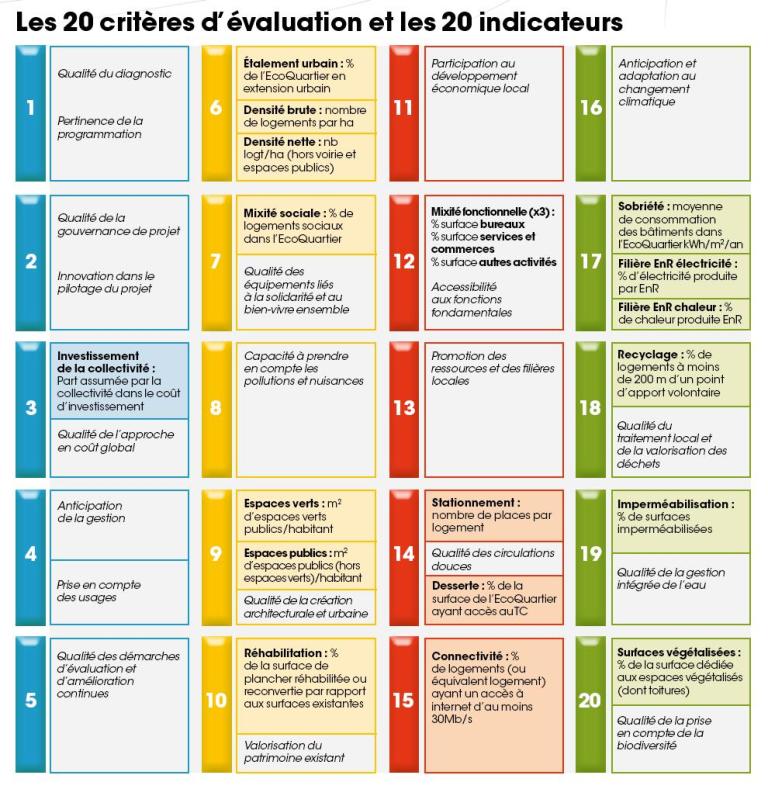

Au lancement du processus de labellisation, la collectivité doit signer, après délibération du Conseil Municipal, la « Charte EcoQuartier » qui lui permet d’intégrer le Club EcoQuartier. Cette charte comprend 20 engagements que la collectivité s’engage à respecter.

Dès la signature de cette charte, le dossier de labellisation peut ensuite être complété. Ce dossier, à remplir sur la base des objectifs, se compose de 3 parties :

Dès la signature de cette charte, le dossier de labellisation peut ensuite être complété. Ce dossier, à remplir sur la base des objectifs, se compose de 3 parties :- La partie A, qui comprend un questionnaire à remplir sur le territoire et le projet (contexte, données générales,…),

- La partie B, qui prend la forme d’une note de présentation du projet de deux pages maximum ainsi qu’une note d’une page qui raconte une journée classique d’un habitant de l’EcoQuartier,

- La partie C, qui est une réponse aux 20 engagements de la Charte, déclinée selon les 4 dimensions suivantes :

o Démarche et processus,

o Cadre de vie et usages,

o Développement territorial,

o Préservation des ressources et adaptation au changement climatique.

Après l’admission du projet, la collectivité entre dans un processus de suivi annuel jusqu’à l’obtention du label (après approximativement la livraison de 50% des espaces et des équipements publics et de 30% des bâtiments). La partie C du dossier doit alors être mise à jour mais cette fois avec les résultats et non plus avec les objectifs.

Une commission nationale délivre alors ou non le label et le projet peut ainsi utiliser le logo « Label National EcoQuartier ».

Le label national ÉcoQuartier ne repose pas sur une définition d’exigences mais insiste sur la «contextualisation» de chaque projet : il s’adapte au contexte local (environnemental et social), à la taille de la collectivité ou encore au stade d’avancement. Ce nouveau dispositif a ainsi pour but de soutenir le développement de projets pérennes et de qualité ; tout en rendant visible ces nouvelles pratiques à diverses échelles (nationale, européenne et internationale).

Ce label incite également les porteurs de projet à mener de nouvelles réflexions, sur les questions de densité, d’éco-mobilité, d’histoire et d’identité des lieux, d’animation des espaces,…qui sont nécessaires à la réalisation d’un quartier durable.

LesEnR accompagne les porteurs de projet urbain dans l’élaboration du dossier de labellisation.

Retrouvez l’ensemble des critères d’évaluation et indicateurs qui sont précisés dans le dossier de labellisation.

Urbanisme durable - L’évaluation par indicateurs : un outil nécessaire d’aménagement urbain durable ?

- Création : 20 décembre 2012

- Écrit par Cécile

L’usage de l’évaluation s’appuyant sur des systèmes d’indicateurs se généralise dans tous les domaines, suscitant de nombreuses critiques.

Prônée comme moyen de mise en œuvre du développement durable, notamment par le ministère de l’écologie, l’évaluation accompagne couramment les projets de développement durable et a notamment été rendue obligatoire pour les projets de planification urbaine.

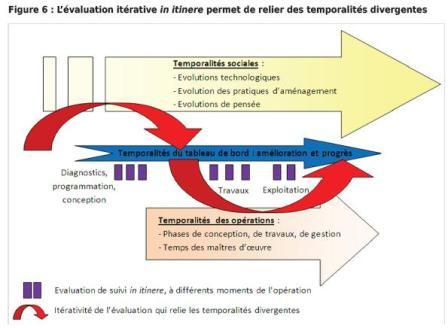

Face à ce constat, mais également face à la réalité opérationnelle qui démontre que la définition d’objectifs en phase amont d’une opération ne peut permettre l’atteinte des performances visées et la réalisation d’un aménagement durable que si elle est associée à une démarche continue de suivi et évaluation, il apparait essentiel aujourd’hui de s’interroger sur les outils d’évaluation des projets d’aménagement durable.

Plusieurs collectivités se sont engagées depuis plusieurs années dans la définition et la mise en œuvre de référentiels et outils d’évaluation d’aménagements durables (Rennes, Lyon, Lille, Montpellier, …)

La Ville de Paris fait partie des pionniers avec la réalisation de son référentiel « Un aménagement durable pour Paris » débuté en 2005 et associé à son tableau de bord d’évaluation, que LesEnR utilise pour évaluer les différentes opérations d'aménagement de la ville.

Ces réflexions font l’objet d’un article scientifique rédigé par sept co-auteurs chercheurs et/ou praticiens engagés dans la démarche d’évaluation (Anne Jégou, Cédissia About de Chastenet, Vincent Augiseau, Cécile Guyot, Cécile Judéaux, François-Xavier Monaco et Pierre Pech). À partir de l’expérience parisienne, l’article pose la nécessité d’un débat sur l’usage de l’évaluation par indicateurs dans l’aménagement urbain durable, apporte des éléments de réponse sur la nécessité de tels outils et met en évidence un certain nombre de conditions préalables à la réussite d’une telle démarche.

À partir du cas parisien et d’une analyse des typologies de démarches d’évaluations sur les projets de développement durable urbain, cet article interroge les conditions de pertinence et de performance de l’outil « Système d’évaluation par indicateurs en aménagement urbain durable » ainsi que les enjeux spatiaux qu’il traite.

Construction durable – Publication du guide Bio-tech « L’énergie grise des matériaux et des ouvrages » par l’ARENE - ICEB

- Création : 5 décembre 2012

- Écrit par Marie-Laure

Lors du dernier ICEB Café à la Maison de l’architecture, lundi 26 novembre, Christine Lecerf (Ailter) a présenté devant un public nombreux d’architectes, ingénieurs, membres de l’ARENE et acteurs de la construction, le dernier guide « bio-tech » de l’ARENE – ICEB consacré à l’énergie grise des matériaux et des ouvrages.

A l’époque où l’on maitrise de mieux en mieux la réalisation d’un bâtiment faiblement consommateur d’énergie en phase d’exploitation, il convient de réfléchir à la part d’énergie nécessaire à sa fabrication, son entretien, sa maintenance, son adaptation et sa déconstruction. Plus les consommations diminuent et plus cette part d’énergie cachée devient importante. Comment est-il souhaitable d’agir ? C’est l’objet de ce guide qui porte sur tous les types d’ouvrages et s’élargit aussi à la question de l’aménagement urbain et paysager.

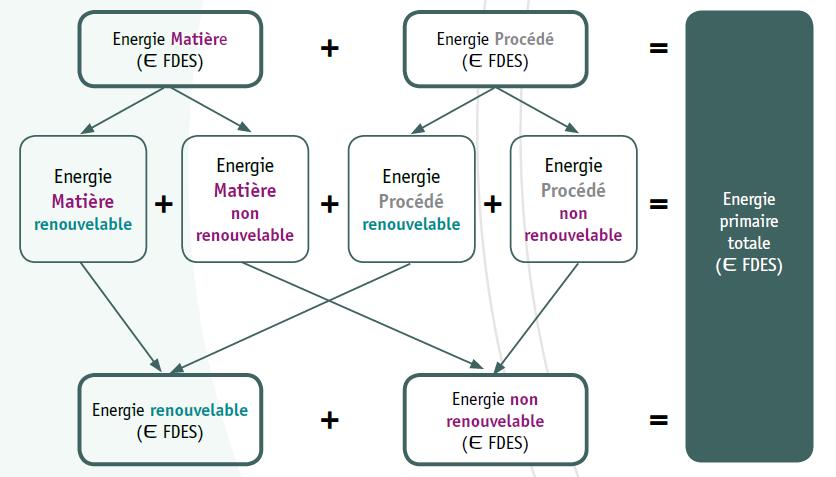

« L’énergie grise d’un matériau, équipement ou service est constituée de deux énergies grises sur toute la durée du cycle de vie hors vie en œuvre :

- l’énergie énergie procédée (apport d’énergie nécessaire dans le processus de mise en œuvre pendant le cycle de vie) d’origine non renouvelable

- l’énergie procédée d’origine renouvelable. »

Pour une meilleure compréhension, l’énergie procédée est l’apport d’énergie nécessaire dans le processus de mise en œuvre pendant le cycle de vie et donc une énergie perdue. L’énergie matière est quant à elle un stock d’énergie, mobilisée de manière temporaire, qui peut être récupérable en fin de vie par le réemploi, la valorisation matière ou la valorisation énergétique.

Grâce à son retour d’expériences mené sur l’ensemble des analyses de cycle de vie réalisées au sein de chaque bureau d’études composant ce groupe de travail, l’ICEB propose ainsi les ordres de grandeurs d’énergie grise suivants :

« Pour un bâtiment classique :

- énergie grise sur toute la durée de vie = de 1500 à 3500 kWh/m² SHON

- énergie grise ramenée à l’année = de 20 à 75 kWh/m² SHON.an

Pour un bâtiment optimisé :

- énergie grise sur toute la durée de vie = de 1200 à 2200 kWh/m² SHON

- énergie grise ramenée à l’année = de 20 à 30 kWh/m² SHON.an »

Les ICEB café ont lieu tous les derniers lundi du mois, Maison de l'architecture de 18h30 à 20h30, 148 rue du Fbg St-Martin - 75010 PARIS. http://www.asso-iceb.org/

L’impact du changement climatique sur l’agglomération parisienne évalué par le projet EPICEA

- Création : 3 décembre 2012

- Écrit par Djeinaba

L’objectif du projet est de quantifier l’impact du changement climatique à l’échelle de l’agglomération parisienne et l’influence du bâti sur le climat urbain afin de proposer des stratégies d’adaptation.

Une hausse des températures

Les résultats mettent en évidence pour la fin du siècle une hausse de la température de l’air comprise entre 2 et 4°C variant selon le niveau d’urbanisation (centre-ville, banlieue, campagne). Les épisodes caniculaires, rares actuellement, seraient plus courants à la fin du 21ème siècle. La hausse des températures serait plus marquée en hiver dans les zones les plus urbanisées et en été, dans les zones rurales. L’étude de la demande énergétique indique également une diminution de 30% des besoins en chauffage durant l’hiver, et inversement une augmentation très conséquente des besoins en climatisation pour maintenir le confort thermique en été.

De plus, deux simulations ont été effectuées à Paris et ses environs, dans le contexte de la canicule de 2003. Les résultats révèlent l’apparition d’un « îlot de chaleur urbain » (ICU) en fin de nuit entre le centre de Paris et les zones rurales alentour de l’ordre de 4 à 7°C, particulièrement marqué avec les zones boisées au sud-ouest et au nord de Paris et de l’ordre de 2 à 4° dans Paris intra-muros. Un phénomène de « panache urbain » se produit, réchauffant de 2°C les arrondissements limitrophes et les communes alentours suivant le sens du vent.

Des solutions pour adapter la ville

L’épisode caniculaire et le changement climatique en cours ont incité les chercheurs à identifier les paramètres susceptibles d’influencer les caractéristiques des ICU, parmi lesquels les propriétés radiatives des surfaces (toitures, murs, rues, humidification des chaussées, etc.) et la présence de « zones vertes (végétales) et « bleues » (aquatiques). Ces « leviers urbains » permettent en effet de réduire l’intensité de l’ICU en période caniculaire. Aussi, afin de quantifier leur impact sur le climat urbain, plusieurs simulations, faisant varier ces leviers urbains dans Paris intra-muros, ont été menées. La base de données décrivant le cadre bâti parisien, élaborée pour l’analyse de la canicule 2003, a servi de référence pour ces simulations.

- Le scénario réfléchissant

- Le scénario de verdissement

- Le scénario d’humidification des chaussées

Sans prendre en compte la faisabilité technique ou chiffrer les investissements, la combinaison des trois premiers scénarios permet une diminution d’intensité de l’ICU de 1 à 2°C en moyenne durant une canicule comme celle de 2003, avec des baisses maximales pouvant atteindre 6°C à un instant donné de la journée.

Plus d'articles...

- Vers une évolution des tarifs de rachat du photovoltaïque en fonction de la provenance des panneaux

- Urbanisme durable - La Ville de Paris propose une série de mesures visant à réduire la circulation automobile et améliorer la qualité de l’air

- Construction durable - Lancement de la communauté d’expérimentation « ACV en conception »

- Territoire durable - Le nouveau nouveau Schéma Directeur de la Région Ile de France voté