Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

La Région a voté son nouveau Schéma Directeur de la Région Ile de France le Jeudi 25 Octobre dernier.

Le SDRIF fixe les grandes orientations urbaines, économiques, environnementales et sociales de la Région Ile de France à l’horizon 2030.

Le SDRIF viendra ainsi remplacer le SDRIF de 1994 qui était en vigueur. Un nouveau SDRIF avait été proposé en 2007 avec avis favorable de l’enquête publique en 2008 mais retoqué par le Conseil d’Etat en 2010 suite à la loi du Grand Paris rendant le SDRIF incompatible. Une première révision a été amorcée suite à l’accord trouvé entre l’Etat et la Région concernant le Grand Paris Express en 2011.  Le SDRIF est composé de plusieurs documents :

Le SDRIF est composé de plusieurs documents :

Il fixe les orientations suivantes :

Les avis des collectivités de la Région Ile de France doivent maintenant être recueillis ainsi que ceux du Conseil Economique Social et Environnemental Régional et du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable. Le SDRIF sera ensuite soumis à enquête publique en 2013. La validation du document en Conseil d’Etat est prévue pour fin 2013 / début 2014.

Un volume de base sera attribué chaque année aux foyers par les services du ministère de l’écologie et de l’énergie. Cette quantité d’énergie correspond en fait aux « besoins essentiels des ménages » qui seront ensuite modulés selon plusieurs critères :

Un volume de base sera attribué chaque année aux foyers par les services du ministère de l’écologie et de l’énergie. Cette quantité d’énergie correspond en fait aux « besoins essentiels des ménages » qui seront ensuite modulés selon plusieurs critères :

Dans le cadre de ses missions d’Assistance à maîtrise d’ouvrage développement durable sur des missions de Zones d’Activité Economiques LesEnR s’est penché sur les différentes expériences remarquables en France et en Europe. Le benchmark que nous réalisons pour l’EPA Plaine de France dans le cadre de l’opération d’aménagement du Triangle de Gonesse a conduit notre société à étudier plus précisément les expériences d’écologie industrielle.

Dans le cadre de ses missions d’Assistance à maîtrise d’ouvrage développement durable sur des missions de Zones d’Activité Economiques LesEnR s’est penché sur les différentes expériences remarquables en France et en Europe. Le benchmark que nous réalisons pour l’EPA Plaine de France dans le cadre de l’opération d’aménagement du Triangle de Gonesse a conduit notre société à étudier plus précisément les expériences d’écologie industrielle. A Dunkerque, sur la zone industrielle de la Grande Synthe, l’association Ecopal a conduit un projet d’inventaire des flux entrants et sortants des sociétés implantées sur la zone, afin de mettre en place des synergies entre les industries.

A Dunkerque, sur la zone industrielle de la Grande Synthe, l’association Ecopal a conduit un projet d’inventaire des flux entrants et sortants des sociétés implantées sur la zone, afin de mettre en place des synergies entre les industries.Le bilan à l’issue de la conférence environnementale qui s’est tenue les 14 et 15 septembre dernier est plutôt mitigé. L’ambition était grande : fixer le cap de la transition écologique. 14 ministres ainsi que 300 personnes (ONG, élus, syndicats et industriels) y ont assisté. Plusieurs mesures ont été annoncées, le détail de la feuille de route ayant été publiée le 21 septembre.

En bref, les mesures phares annoncées :

Rénovation thermique d’1 million de logements par an

Le Président a annoncé que la rénovation thermique des logements serait l’une des grandes priorités de son quinquennat. Elle répond en effet à un triple enjeu : la précarité énergétique, la réduction des consommations énergétiques et la création d’emplois non délocalisables. Pour ce faire, le gouvernement devra : simplifier les dispositifs, clarifier les démarches pour les propriétaires, mobiliser les opérateurs, l'ADEME, l'ANAH, et dégager de nouveaux financements.

Source de financement proposée, l'épargne des livrets A et livret Développement Durable ainsi que la mise aux enchères des quotas d’émission de CO2.

Les mécanismes d’aide pour le logement privé seront spécialisés pour les travaux lourds (soit modification des aides type crédit d'impôt, prêt à taux zéro).

Tarification progressive de l’énergie

Le Premier ministre soutient la proposition de loi déposée le 5 septembre dernier par François Brottes, président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, instaurant la tarification progressive de l'électricité et du gaz.

Ce texte propose l’instauration d’un Bonus-Malus sur les énergies de réseau (électricité, gaz, chaleur) qui s’ajoute à la facture des clients domestiques. Le système est basé sur la définition d’un optimum de consommation (volume exprimé en kWh) modulé selon la zone climatique, le mode de chauffage et le nombre de personnes par foyer. Le bonus sera appliqué si ce volume de base de consommation est respecté, tandis qu’un malus sera appliqué si les consommations dépassent ce volume.

Cette mesure devrait être débattue le 1er octobre à l’Assemblée.

Le chef du gouvernement souhaite par ailleurs étendre le bénéfice du tarif social, qui ne concerne aujourd'hui qu'un million de ménages, à 4 millions de ménages modestes, soit plus de 8 millions de personnes.

Transition énergétique

Le Président fixe le cap : la directive européenne « efficacité énergétique » adoptée en juin sera transposée rapidement et une loi est attendue au premier semestre 2013 afin de valider la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025. La fermeture de la centrale de Fessenheim est annoncée pour fin 2016.

Energies renouvelables : plus de visibilité pour la filière ?

Face au retard pris par la France dans le secteur des énergies renouvelables, le Président a indiqué qu’il était « urgent d’engager une véritable politique du renouvelable en France ». Trois grands axes ont ainsi été définis :

Les filières photovoltaïque et éolienne attendent beaucoup de cette annonce.

Le Président a également confirmé le lancement avant fin 2012 de nouveaux appels d'offres pour l'éolien offshore et le photovoltaïque. En revanche, le manque de précision sur la révision du cadre tarifaire et son entrée en vigueur début 2013 n’est pas très bien vu par les professionnels de la filière photovoltaïque. La feuille de route publiée le 21 septembre précise que la baisse annuelle des tarifs d’achat sera plafonnée à 20%. En particulier, les tarifs d’achat pour les installations relevant de l’intégration simplifiée au bâti et, pour les bâtiments non résidentiels, de l’intégration au bâti seront assortis d’une bonification d’au plus 10% en fonction de l’origine des composants des panneaux.

Jean-Marc Ayrault a quant à lui précisé que l'obligation d’appartenir à une zone de développement de l'éolien (ZDE) pour prétendre au tarif d’achat éolien sera supprimée. Ce cadre avait été mis en place en 2006 et permettait aux élus locaux de disposer d’un instrument de planification sur leur territoire, les ZDE étant arrêtées par le Préfet sur proposition des communes concernées.

Objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2 réaffirmés

Au niveau européen, le Président a réaffirmé les engagements de la France pris en 2008 dans le « paquet énergie climat », à savoir l’objectif des 3 fois 20 : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% ; porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie et réduire la même consommation d'énergie de 20% à l'horizon 2020.

Il a par ailleurs annoncé qu’il défendra un objectif de réduction des émissions de CO2 de 40% en 2030 puis de 60% en 2040 (en toute cohérence avec le facteur 4 à 2050 déjà inscrit dans la loi française).

Au niveau international, la France s’investira pour parvenir à un accord global sur le climat en 2015 pour tenter de contenir à +2°C le réchauffement global de la planète et est prête à accueillir la prochaine conférence climat à Paris en 2015.

Carburant

Le Président souhaite fixer un nouvel objectif aux industriels et aux chercheurs : « disposer de véhicules consommant 2 litres d'essence pour 100 km ». On pourra regretter que la question de la fiscalité sur le diesel n’ait pas été abordée.

Création d’une agence nationale de la biodiversité

Une agence nationale sera consacrée au chantier de la biodiversité dès 2013. Au programme de cette nouvelle structure : limiter l'artificialisation des sols, développer un nouveau modèle agricole, réduire l'usage des pesticides et préserver la biodiversité marine.

Mise en place d’une fiscalité écologique ?

Jean-Marc Ayrault souhaite proposer une hausse de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) portant sur les polluants atmosphériques.

Le niveau de malus automobile sera augmenté dès maintenant (en cohérence avec les engagements européens) : le seuil de ce malus sera ainsi diminuer de 5 grammes de CO2 par kilomètre.

Ces discussions sur la fiscalité écologique relance notamment la question d'une taxe carbone aux frontières européennes.

Gaz de schiste

La position du Président pour son mandat est ferme : « Dans l'état actuel des connaissances actuelles, personne ne peut affirmer que l'exploitation des gaz de schiste est exempte de risques lourds pour la santé et l'environnement ». Sept demandes de permis d'exploration vont donc être rejetées.

Banque publique d’investissement

Une Banque Publique d’Investissement sera mise en place et alimentée par le livret de développement durable. Elle concentrera une part de ses interventions sur le financement de l’isolation thermique, des énergies renouvelables ou des éco-technologies.

Prochaines étapes

Suite à la publication du détail de la feuille de route, un séminaire gouvernemental sera organisé et des lettres de cadrages « développement durable » seront adressées aux ministres afin de mobiliser tous les ministères. « Chaque politique publique doit en effet prendre en compte l’exigence environnementale », a indiqué Jean-Marc Ayrault dans son discours de clôture.

Véritable rendez-vous annuel, la conférence environnementale a pour ambition de faire le point sur les actions réalisées et d’accorder en conséquence objectifs et moyens.

On pourra regretter que certains thèmes n’aient pas (ou peu) été abordés : les questions d’aménagement du territoire ou d’urbanisme durable, le lien santé - environnement, l’agriculture…

Lien vers le discours de François Hollande du 14 septembre 2012

Lien vers le discours du 15 septembre 2012 du Jean-Marc Ayrault

Lien vers la feuille de route publiée le 21 septembre

Publié au JO le 25 aout 2012, le décret permet de transposer la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et l’application des articles des articles L.121-10 et L.300-6 du Code de l'urbanisme modifiés par la loi Grenelle 2.

Publié au JO le 25 aout 2012, le décret permet de transposer la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et l’application des articles des articles L.121-10 et L.300-6 du Code de l'urbanisme modifiés par la loi Grenelle 2. L’entrep![]() rise E.ON , le géant énergétique allemand, a annoncé son intention de construire un site pilote qui permettra de stocker le surplus de production d’énergie éolienne dans le réseau gazier.

rise E.ON , le géant énergétique allemand, a annoncé son intention de construire un site pilote qui permettra de stocker le surplus de production d’énergie éolienne dans le réseau gazier.

Le stockage des énergies intermittentes, un enjeu majeur de la transition énergétique

L’électrolyse, et après ?

Utiliser l’hydrogène comme vecteur énergétique est une des pistes les plus sérieusement envisagées pour le stockage des énergies intermittentes. L’électrolyse est un procédé connu et maitrisé qui permet d’utiliser le surplus d’énergie pour produire de l’hydrogène. La problématique est cependant déplacée : comment valoriser cet hydrogène ? La pile à combustible est une des pistes de recherches, comme l’atteste le projet Myrte, plateforme de recherche et développement qui a pour objectif de stocker l'énergie solaire sous forme d'hydrogène) inauguré au début de l’année 2012 en Corse. On peut également citer le projet de recherche européen INGRID lancé en juillet 2012, qui explore la piste du stockage de l’hydrogène sous forme solide grâce à l'alliage d'hydrure de magnésium. La méthanation est également une piste sérieuse, où l’hydrogène, convertit en biogaz, et ensuite stocké dans le réseau de gaz naturel.

Injection de l’hydrogène dans le réseau gazier : site pilote d’ici 2013

Le groupe E.ON, leader énergétique allemand, teste de son coté l’injection de l’hydrogène directement dans le réseau gazier allemand. Un site pilote devrait être construit à Falkenhagen (Nord-est de l’Allemagne) d’ici 2013, afin de convertir le surplus d’énergie éolienne en hydrogène via un procédé d’électrolyse. 360 m3 d’hydrogène par heure devraient être produits pour ensuite être injectés dans le réseau gazier régional. Cependant, ce processus est limité par la réglementation allemande qui limite la quantité d’hydrogène pouvant être introduite dans le réseau. Dans un second temps, l’objectif du groupe est donc de réussir à convertir l’hydrogène obtenu en gaz de synthèse, afin de pouvoir utiliser le réseau gazier à son plein potentiel de stockage.

Plus d'information sur le site d'e.on.

La quatrième conférence mondiale des Nations Unies sur le développement durable s’est tenue à Rio entre le 13 et le 22 juin 2012, 20 ans après le sommet de la terre de 1992 qui a permis la création des Agendas 21.

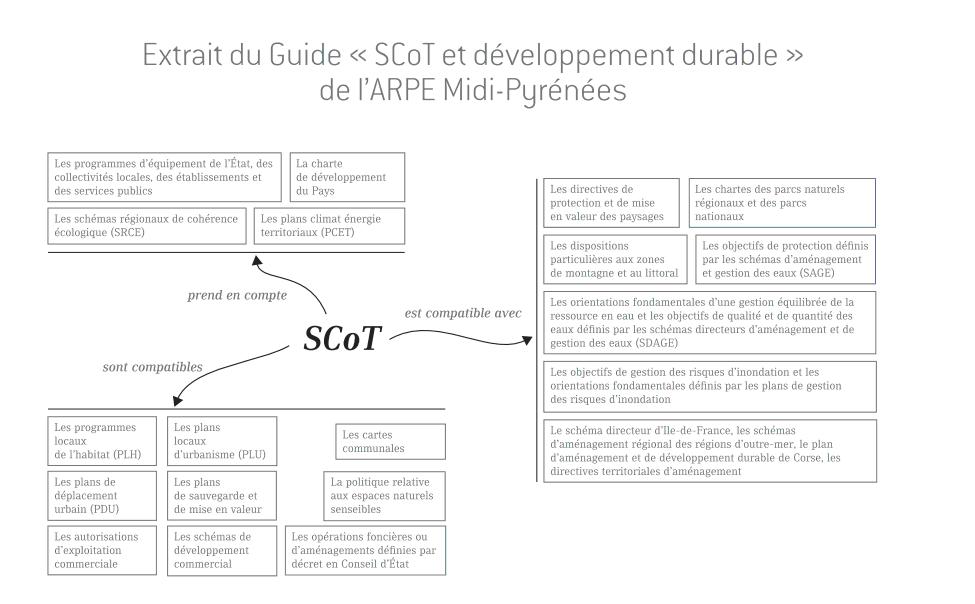

La quatrième conférence mondiale des Nations Unies sur le développement durable s’est tenue à Rio entre le 13 et le 22 juin 2012, 20 ans après le sommet de la terre de 1992 qui a permis la création des Agendas 21.Pour faciliter et mettre en exergue les pistes d’action qui permettront une meilleure prise en compte de la question énergie et climat au sein des SCOT, ETD, centre de ressources du développement territorial, a produit une note en Mai 2012 pour « Intégrer les questions énergétiques et la lutte contre le changement climatique dans les SCOT ».

Suite au renforcement des liens entre énergie-climat et urbanisme, en particulier à travers les lois Grenelle, il est actuellement indispensable d’intégrer cette dimension de plus en plus forte au sein des Schémas de Cohérence Territoriale qui proposent un véritable projet de développement à l’échelle du territoire. Et ceci d’autant plus que ces questions ont été peu abordées notamment au sein des SCOT de première génération. En effet le grenelle a participé au verdissement des documents d’urbanisme à travers le SCOT Grenelle ou PLU Grenelle.

Au-delà des enjeux climatiques et de la consommation énergétique, l’étude souligne que plus largement, la question énergétique traite de la précarité énergétique, de l’accès aux transports en commun et aux services, mais également l’opportunité de développer de l’emploi. Ainsi, aux enjeux environnementaux, s’ajoutent les enjeux sociaux et économiques.

De plus, les enjeux environnementaux s’affirment de plus en plus à travers l’évaluation environnementale et la transcription en 2004 de la directive européenne relative à l’évaluation environnementale des plans et programmes de 2001. Par ailleurs, le code de l’urbanisme présente des obligations de résultat en matière d’énergie et de climat (article L110 et L121-1 du Code de l’Urbanisme).

D’ores et déjà, le champ couvert par le Scot permet de mettre en place une dynamique d’action en matière d’énergie. Ainsi, le SCOT en définissant la politique d’urbanisation du territoire, permet de :

Les questions énergétiques s’intègrent tout à fait aux différentes étapes de l’élaboration du Scot et notamment :

Deux exemples illustrent ces dispositions intégrées dans les documents d’orientations et d’objectifs des Scot :

- d’autoriser l’implantation contrôlée d’unités de production de chaleur dans les quartiers

- de favorise la mise en place des techniques solaires et éoliens dans les articles 10 (hauteur) et 11 (aspect extérieur) des règlements des documents d’urbanisme

- de participer en concertation avec les différentes collectivités concernées à la recherche de sites, de parcs éoliens qui peuvent faire partie du paysage métropolitain »

- localiser préférentiellement les pôles à vocation tertiaire, les PMI-PME, les pôles commerciaux à proximité des axes du Réseau express métropolitain ou de transports collectifs d’agglomération, ou dans les secteurs susceptibles d’être facilement reliés aux principales gares et stations d’échange,

- privilégier les accès multimodaux (chemin de fer, voie d’eau) pour les activités fortement génératrices de fret,

- raccorder les zones d’activités et les équipements gros consommateurs d’énergie aux réseaux de chaleur (notamment ceux existants),

- équiper les surfaces de toiture importantes des bâtiments d’activités avec des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. »

Il vient constituer un outil d’aide à la décision lors de l’élaboration du Scot et évaluer l’impact en matière de GES des scénarios proposés dans le cadre du PADD sur les thèmes suivants : émissions des déplacements pour les populations nouvelles ; émissions des déplacements de la population actuelle ; émissions dues à l’usage du bâti à construire ; gains sur la réhabilitation de l’habitat ; émissions du tertiaire à construire ; gains dus à la réhabilitation du tertiaire ; émissions dues au changement d’affectations des sols ; production locale de chaleur urbaine ; émissions dues au transport de marchandises.

Retrouvez la note complète.

A l’heure des crises économiques, l’importance de la prise en compte des problématiques sociales dans les politiques locales est essentielle.

A l’heure des crises économiques, l’importance de la prise en compte des problématiques sociales dans les politiques locales est essentielle.  Alors que la 7ème session de reconnaissance des projets territoriaux de développement durable a été lancée il y a quelques semaines, la 6ème session s’est achevée en mars dernier, aboutissant au « Panorama des Agenda 21 locaux et des pratiques territoriales de développement durable en France » réalisé par l’Observatoire National des Agendas 21 locaux et Pratiques Territoriales de Développement Durable. Cet état des lieux permet de préparer le sommet de la Terre qui se tiendra les 20 et 22 juin 2012, 20 ans après le sommet de Rio.

Alors que la 7ème session de reconnaissance des projets territoriaux de développement durable a été lancée il y a quelques semaines, la 6ème session s’est achevée en mars dernier, aboutissant au « Panorama des Agenda 21 locaux et des pratiques territoriales de développement durable en France » réalisé par l’Observatoire National des Agendas 21 locaux et Pratiques Territoriales de Développement Durable. Cet état des lieux permet de préparer le sommet de la Terre qui se tiendra les 20 et 22 juin 2012, 20 ans après le sommet de Rio. ervatoire national des agendas 21 locaux » relève un certains nombre de qualités qui font le succès des démarches menées. L’un de ces points forts est la mise en avant de nouveaux thèmes dans la démarche, allant au-delà de la vision technique du développement durable (culture, écologie urbaine, relocalisation de l’économie,…). Le travail de prospective et la pugnacité des acteurs, s’appuyant sur des réseaux existants, sont également présentés comme des éléments nécessaires au succès de la démarche.

ervatoire national des agendas 21 locaux » relève un certains nombre de qualités qui font le succès des démarches menées. L’un de ces points forts est la mise en avant de nouveaux thèmes dans la démarche, allant au-delà de la vision technique du développement durable (culture, écologie urbaine, relocalisation de l’économie,…). Le travail de prospective et la pugnacité des acteurs, s’appuyant sur des réseaux existants, sont également présentés comme des éléments nécessaires au succès de la démarche.Page 8 sur 13