Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Agir et faire agir en « mobilisant pour la nature », telles sont les ambitions du gouvernement d’Edouard Philippe par la mise en œuvre du Plan Biodiversité dont le contenu a été révélé cette semaine par Nicolas Hulot.

Figure 1 : Plan biodiversité - Ecologie-solidaire.gouv.fr

Figure 1 : Plan biodiversité - Ecologie-solidaire.gouv.fr

Avec 6 axes thématiques et 90 actions, ce plan a pour objectif de reconquérir, protéger et restaurer la biodiversité, de construire une économie sans pollution et à faible impact pour la biodiversité, mais également de renforcer l’efficacité des politiques en faveur de la biodiversité et de développer une feuille de route européenne et internationale.

Parmi ces actions, des axes concernent directement le secteur de l’aménagement et de la construction.

Développer la nature en ville et offrir à chaque citoyen un accès à la nature

Le plan biodiversité a pour ambition de faire de la biodiversité une composante clé de la construction de la ville de demain, répondant aux enjeux de résilience des territoires, de réduction des phénomènes d’îlot de chaleur urbains et participant au confort et au bien-être des citadins.

Le plan prévoit ainsi :

Atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette

Le gouvernement a pour objectif de renforcer la lutte contre l’artificialisation des sols, espaces naturels, agricoles et forestiers, par la généralisation d’un urbanisme sobre en consommation d’espace, à travers :

Mettre fin aux pollutions plastiques et aux problématiques de dépôt sauvage

Le plan biodiversité vise l’objectif « Zéro plastique » en mer d’ici 2025. Ceci sera permis notamment par la réduction des dépôts sauvages, à travers la mise en place d’amandes forfaitaires.

Réduire les pollutions lumineuses

La limitation de l'impact de la pollution lumineuse sera permise par l’évolution des normes applicables, portant sur les horaires d'allumage ou d'extinction de même que sur des prescriptions techniques pour les dispositifs d’éclairages.

Mobiliser les entreprises et favoriser l’innovation

Un travail de sensibilisation et de mobilisation des entreprises est visé, notamment par l’accompagnement de quatre filières, dont le bâtiment et matériaux, pour qu'elles réduisent significativement leur empreinte sur la biodiversité, sur toute la chaîne de production et d'approvisionnement.

Renforcer les moyens et l’efficacité de l’action, notamment dans le cadre d’évaluation environnementale des projets

Le plan vise à améliorer l’application de la séquence « « éviter-réduire-compenser » dans la mise en œuvre des projets. Cette action sera permise par :

Cette action projette une prise en compte plus fine et efficace des enjeux et mesures pour la biodiversité dans le cadre de l’évaluation environnementale des projets.

Ce plan, financé à hauteur de 600 millions d’euros sur quatre ans, relève d’une première réponse du gouvernement face à « l’urgence » de « préserver » et de « prendre soin » de la nature, dont la déclinaison concrète et opérationnelle sera à suivre de près.

92% des émissions de GES franciliennes sont liées à des usages énergétiques. Le secteur du bâtiment est responsable de 50% de ces émissions. Les réseaux de chaleur représentent actuellement 34% des consommations énergétiques du secteur bâtiment, soit 1 million d’équivalent-logements.

Aujourd’hui plus de 70% de la consommation énergétique finale du territoire régional français est d’origine fossile. La stratégie Europe 2020 fixe pour la France un objectif de réduction des émissions de CO2 de 24% d’ici 2020, par rapport au niveau de 1990.

La Commission européenne a approuvé le 18 décembre 2014 le Programme Opérationnel Régional de l’Ile-de-France et du Bassin de Seine 2014-2020 présenté par le Conseil Régional Ile-de-France.

L’appel à projets « Accroitre la part des énergies renouvelables et de récupération » s’inscrit dans le cadre de l’axe 8 du FEDER «Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone en Ile-de-France ». Il mobilise une dotation FEDER de 4 500 000 € au titre de cette priorité.

L’appel à projet "Accroître la part des ENR" vise à augmenter la production d’énergies renouvelables et de récupération, en passant prioritairement par les réseaux de chaleur et par des solutions à l’échelle des bâtiments, c'est -à- dire :

DATE LIMITE DE DEPOT : 30 JUIN

Pour se mobiliser autiour des projets exemplaires et innovants :

La Stratégie Nationale Bas Carbone fait actuellement l’objet d’une révision. Les Français sont amenés à formuler des propositions, pour enrichir la réflexion.

Pour répondre aux objectifs environnementaux liés à l’Accord de Paris et au Plan Climat (limiter l’augmentation de la température moyenne à 2°C en atteignant une neutralité carbone), la France a décidé de s’engager, avec la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) mise en place fin 2015, à réduire de 75 % ses émissions de gaz à effet de serre, à l’horizon 2050.

La SNBC permet ainsi de donner des « orientations stratégiques pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité (transport, bâtiment, agriculture, industries etc.) la transition vers une économie bas carbone et durable ». Elle permet de décliner les différentes mesures à mettre en œuvre ainsi que les leviers pour répondre aux objectifs d’une économie verte à travers 67 recommandations pour chaque secteur d’activités.

La stratégie Nationale Bas-Carbone

Aujourd’hui, la SNBC doit être révisée à fin 2018, puis tous les 5 ans à l’aide des différents résultats obtenus au fil du temps. Ces mises à jours doivent permettre la mise en cohérence avec le renforcement des ambitions environnementales prises lors de la COP 21 et le Plan Climat de juillet dernier.

Pour enrichir les réflexions liées à cette révision, le Ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, appelle les citoyens français à apporter leurs propositions sur des thématiques liées à leur quotidien. « Je souhaite écouter les attentes des Français et recueillir leurs propositions pour nous aider à formuler les orientations stratégiques à mettre en œuvre dans notre pays pour les cinq ans à venir, dans tous les secteurs d’activité », c'est ainsi que Nicolas Hulot explique la démarche mise en œuvre par son Ministère.

A cet effet, un questionnaire a été mis en place sur internet et sera accessible jusqu’au 17 décembre 2017. Il comprend 5 thèmes :

Chacun peut choisir, en début de questionnaire, les thèmes auxquels il souhaite apporter contribution. Cette participation permet non seulement de contribuer à l’évolution de la SNBC mais également de prendre connaissance des objectifs de celle-ci. En effet, au début de chaque question un rappel des objectifs de la stratégie et des chiffres permettant d’illustrer les constats actuels est évoqué.

Les résultats obtenus seront synthétisés et publiés début 2018 puis transmis aux élus, professionnels, syndicats, ONG et experts en charge d’élaborer avec les ministères la nouvelle Stratégie Nationale Bas Carbone, à la fois ambitieuse et en prise avec les aspirations des Français.

La seule condition pour y participer est d"avoir plus de 15 ans.

Lien du questionnaire : http://enqueteur.dgec.developpementdurable.gouv.fr/index.php?sid=32481&lang=fr

Créée le 1er janvier 2017, l’Agence française de la biodiversité regroupe désormais l'Agence des aires marines protégées, l'Atelier technique des espaces naturels, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et Parcs nationaux de France.

Après deux ans de travail et de concertation, l’Agence a pour mission de :

L’ABF s'organisera autour de trois pôles nationaux à Brest, Montpellier et Vincennes.

Alors que l’accord de Paris visant à contenir le réchauffement climatique sous le seuil des 2 degrés vient d’être ratifié par la commission européenne, la CDC Biodiversité, filiale du groupe Caisse des Dépôts, souhaite agir sur la biodiversité via le lancement de son nouveau programme le 18 octobre 2016 dernier. Le programme était annoncé depuis la fin 2015.

Une protection nécessaire des écosystèmes

Le programme Nature 2050 met l’accent sur le lien étroit existant entre climat et biodiversité : l’évolution climatique, induit entre autres par les émissions de gaz à effet de serre, impacte directement les écosystèmes.

Le programme d’actions concerne les territoires français en métropole et outre-mer. Il a pour objectif la mise en œuvre de solutions naturelles d’adaptation aux changements climatiques.

La stratégie se structure autour d’un triplet d’action : protéger, connecter et restaurer ; appliquées aux territoires sensibles du point de vue de la biodiversité tels que les zones humides, les continuités écologiques, les espaces forestiers et agricoles ou encore la biodiversité urbaine.

Six projets sont déjà sélectionnés, parmi lesquels :

Les actions de restauration de la biodiversité seront menées en collaboration avec les acteurs des territoires : agriculteurs, forestiers, collectivités, organisations professionnelles ou encore entreprises.

Un programme porté par les organismes volontaires, garant de la qualité des projets retenus

Nature 2050 s’adresse aux entreprises publiques et privées souhaitant agir volontairement pour la nature et leurs territoires. La souscription au programme apporte un gage de sérieux, d’autant plus que chacun des projets est étudié par un comité de pilotage constitué de scientifiques et d'associations. L’adhésion au programme permet aussi de bénéficier des retours d'expériences d'autres territoires.

Immobilière 3F s’est déjà engagé sur la restauration de 8.000 m² d’espaces par an, sur une durée de 5 ans. Autre acteur, l’établissement public d'aménagement EPAMARNE souhaite mettre en œuvre Nature 2050 à Marne-la-Vallée avec la réalisation d’un diagnostic écologique du foncier non bâti. Son objectif est à terme de mieux connecter des milieux naturels.

L’actualité relative à la biodiversité

Cette initiative s’inscrit dans une actualité dynamique au sujet de la biodiversité, avec l’adoption cet été de la loi sur la biodiversité, ainsi que l’avancement récent du projet de décret pour l’autorisation environnementale unique. Une fois inscrit au code de l’environnement, ce permis unique devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2017.

« Décrypter l'énergie » : une nouvelle source d'information à votre disposition

La transition énergétique, les énergies renouvelables, réduction programmée de la part de l'énergie nucléaire dans le mix électrique français, les TEPOS (Territoire à Energie Positive) et TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) :autant de sujets qui orientent la politique énergétique et territoriale de notre pays pour les prochaines décennies.

Mais ces sujets suscitent polémiques, débats et parfois diffusion de fausses idées ou de contre-vérités. Dans ce même esprit, nous avions publié récemment une interview de Paul Neau sur les idées reçues de l'éolien que vous pouvez retrouver ici

« On parle toujours des idées reçues. Mais qui donc les distribue ? »

Bruno Masure

Avec un objectif ambitieux de clarification et de pédagogie, le site « Décrypter l'Energie » répond à plus d'une vingtaine de questions sur les thématiques Bâtiments, Transports, Energies fossiles, Energies renouvelables, International...

2 niveaux de lecture sont proposés :

Une réponse synthétique et concise à chaque question suivi d'une réponse plus détaillée, argumentée et documentée.

Quelques exemples de questions abordées sur le site :

Toutes les réponses à ces questions se trouvent sur et nous vous invitons à les découvrir.

Ce site, conçu et élaboré par l'association négaWatt a été lancé fin novembre : il contribuera, c'est certain, à enrichir les débats énergétiques et sociétaux en fournissant des éléments concrets, vérifiés et factuels. Le contexte de la COP 21 renforce, si besoin était, la nécessaire prise de conscience des enjeux énergétiques et climatiques tout en prenant les bonnes décisions, fondées sur des éléments solides et objectifs.

Un peu plus de 3 ans après sa première publication, la nouvelle édition 2015 du manifeste négaWatt vient de paraitre, enrichie et mise à jour au regard de l'act ualité de la transition énergétique.

Un peu plus de 3 ans après sa première publication, la nouvelle édition 2015 du manifeste négaWatt vient de paraitre, enrichie et mise à jour au regard de l'act ualité de la transition énergétique.

Les dernières évolutions reposent sur les débats menés depuis 2013 et ayant abouti à la promulgation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte le 18 août 2015.

Le scénario énergétique négaWatt en ressort renforcé, intégrant un déploiement des énergies renouvelables et l'évolution du nucléaire en France.

L'ouvrage se renforce par ailleurs de deux nouveaux chapitres analysant :

Le manifeste est disponible au format poche depuis le 21 octobre 2015.

Pour en savoir plus sur la nouvelle édition du manifeste : site internet de l'association négaWatt

Dimanche 27 septembre s'est tenue la première "journée sans voiture1 " à Paris. Cette opération novatrice et évocatrice d'une transition du "tout automobile" vers une pratique plus importante des modes actifs est aussi un moment clef pour évaluer l'impact d'une telle démarche et questionner la prise en compte de la qualité de l'air dans les opérations d'aménagements. LesEnR s'engage dans une démarche analytique et intégrative de cette notion au sein de ses projets. L'opération concernait une zone centrale cadrée de la capitale englobant la quasi-totalité des huit premiers arrondissements, de 11H00 à 18H00. Les bois de Boulogne et de Vincennes étaient également interdits à la circulation.

Les concepteurs prônent de plus en plus au sein des projets, une évolution des mobilités en faveur des piétons, des cyclistes et de l'utilisation des transports en commun. En ce sens, la journée sans voiture est une initiative à étudier au regard de plusieurs aspects :

Cet article développe le dernier aspect qui s'inscrit de plus en plus dans les démarches publiques et dans les opérations d'aménagement.

Une qualité de l'air encadré

La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie de 1996 reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Ce texte, aujourd'hui intégré au Code de l'Environnement (Article L. 221-1 à L. 221-6) prévoit une surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire national et une information du public.

À Paris et en Île-de-France, c'est l'association Airparif qui est chargée par l'État de la surveillance de la qualité de l'air ambiant.

Rôle d’Airparif et dialogue avec les acteurs du territoire

L'impact de la journée sans voiture

Lors de la journée sans voiture organisée par la ville de Paris, Airparif a reconnu un impact positif et significatif sur la qualité de l'air, dans un périmètre rapproché et en comparaison à un dimanche similaire. L'organisme de surveillance de la qualité de l'air a relevé des niveaux de dioxyde d'azote en baisse de 20 à 40% dans la zone fermée à la circulation. Ainsi, les niveaux de dioxyde d'azote étaient plus bas de 20% place de l'Opéra (9e), de 30% sur les Champs-Elysées (8e) et de 40% quai des Célestins (4e).

Carte horaire des niveaux de pollution dus au dioxyde d'azote dans toutes les rues de Paris, pour le dimanche 27 septembre à 13H

Il faut noter que cette initiative réalisée le dimanche, jour où la circulation est déjà moindre, pourrait avoir un impact bien plus important un jour de semaine.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier les multiples intérêts de la manifestation Paris sans voiture autres que l'amélioration de la qualité de l'air, à commencer par les déplacements piétons et cyclistes libres sur certains axes de la capitale. L'ambiance sonore sur ces rues en était très nettement améliorée. Sans être exhaustifs, il est également important de souligner la sécurisation des déplacements observées et la qualité de certains espaces publics "libéré" de véhicules motorisés.

Une qualité de l'air qui sera bientôt encore plus encadrée

Plus récemment et suite à cette journée, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi de modernisation du système de santé par 185 voix pour et 31 contre, mardi 6 octobre 20152 . Ce texte introduit plusieurs dispositions concernant la qualité de l'air et fait suite au rapport de la commission sénatoriale qui avait évalué en juillet dernier à 101.3 milliards d'euros le coût de l'inaction face au problème de la qualité de l'air.

Qualité de l'air dans le texte de loi pour la modernisation du système de santé

La qualité de l'air, enjeu des aménagements urbains de demain

La problématique de la qualité de l'air est de plus en plus étudiée dans les projets d'aménagement, notamment en lien avec la question de la santé. La concentration des citoyens dans les espaces urbains questionne également cette notion sanitaire à travers la densité et la façon d'habiter la ville de demain. En effet, par exemple l'ADEME introduit cette thématique dans sa démarche AEU2.

La conception des quartiers et des villes de demain, nécessite la prise en compte opérationnelle de la qualité de l'air, pour cela l'innovation et la capacité d'interagir entre acteurs deviennent indispensables. Pour cela, LesEnR travaille sur la qualité des espaces publics au sein de plusieurs projets de recherche, d'études opérationnelles réalisées par son équipe et également avec ses partenaires experts sur l'ambiance sonore, sur la qualité de l'air et sur la santé. L'utilisation de représentation 3D dynamique et de simulations de l'ensoleillement, de l'ambiance sonore, des données aérauliques, de la morphologie urbaine et des données de qualité l'air nous permet d'avoir une analyse critique et constructive des projets pour les enrichir et coconstruire les opérations d'aménagements avec nos partenaires architectes/urbanistes.

Les quartiers doivent être conçus pour leurs usagers et à travers une approche systémique du développement durable ; cette conviction porte notre travail au fil des opérations d'aménagement.

Simulation croisée dynamique réalisée par LesEnR (ensoleillement, aéraulique, morphologie, qualité de l'air, ambiance sonore, aspects environnementaux)

Niotes complémentaires:

(1) L'opération concernait une zone centrale cadrée de la capitale englobant la quasi-totalité des huit premiers arrondissements, de 11H00 à 18H00. Les bois de Boulogne et de Vincennes étaient également interdits à la circulation.

(2) La prochaine étape, la Commission mixte paritaire, devrait avoir lieu le 27 octobre.

Paul Neau est le gérant du bureau d'études Abies (16 salariés) spécialisé dans les impacts sur l'environnement des énergies renouvelables, parcs éoliens en particulier. Fort d'une expérience d'une vingtaine d'années dans le domaine, et de missions sur plus d'une centaine de projets éoliens dans la plupart des régions françaises, Paul Neau dresse un état de l'éolien à quelques semaines de la COP21, avec une attention plus particulière sur les idées fausses et les actualités de cette filière.

1) Parmi les idées ou les opinions qui circulent sur les éoliennes, on peut entendre ceci, quelles sont vos réponses à ces affirmations ?

"Les éoliennes, c'est bruyant !"

Les éoliennes ne sont pas des équipements intrinsèquement bruyants ; par ailleurs elles font (un peu) du bruit quand le vent souffle et l'action de ce vent, sauf cas particulier, sur les obstacles naturels et artificiels va augmenter le bruit ambiant masquant pour partie le bruit de l'éolienne.

La réglementation sonore applicable aux éoliennes est la réglementation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) ; elle est particulièrement contraignante (la plus exigeante en Europe) et donc la plus protectrice vis-à-vis des riverains ; elle est aussi « intelligente » dans le sens où elle fait référence à l'émergence (au dépassement) par rapport au bruit ambiant : pas plus de 5 dB(A) le jour, pas plus de 3 dB(A) la nuit.

"Les éoliennes génèrent des infrasons !"

C'est de l'ordre de la rumeur et des fausses idées sur l'éolien. Une étude australienne (voir conclusion ci dessous) montre, mesures à l'appui, que les éoliennes n'augmentent pas le niveau des infrasons ambiants.

Et il y a d'autres études à travers le monde, basées à chaque fois sur des mesures avec et sans les éoliennes en fonctionnement, qui montrent la même chose.

"Les éoliennes peuvent créer un effet d'ombre portée (soleil à travers les pales) gênant pour les riverains ?"

Cela se calcule lors de l'étude d'impact : cet effet est localisé dans un périmètre proche de quelques centaines de mètres des éoliennes à l'ouest (au soleil levant) ou à l'est (au soleil couchant). En cas de besoin, on programme un arrêt de l'éolienne aux quelques heures de l'année où elle peut créer des ombres portées sur des habitations.

"Les éoliennes font perdre de la valeur aux maisons dans un rayon de plusieurs kilomètres autour !"

Une importante étude américaine (lien ci-dessous) montre que cette dépréciation fait aussi partie des fausses idées sur l'éolien : http://emp.lbl.gov/publications/impact-wind-power-projects-residential-property-values-united-states-multi-site-hedonic

Pour la France, on peut citer une enquête effectuée en Bretagne auprès d'une centaine de foyers proches d'un parc éolien. Le contenu et la conclusion de celle-ci sont assez clairs sur l'absence de dépréciation immobilière :

« Pourvoyeuses de revenus additionnels, pour les propriétaires fonciers louant leurs terrains, de revenus fiscaux non négligeables pour le territoire d'accueil, les éoliennes ne semblent par ailleurs pas altérer la qualité de vie de la population, ni présenter des effets négatifs d'ampleur sur les autres activités marchandes que sont le tourisme et l'immobilier. Il apparaît ainsi, que, à l'échelle locale, l'éolien ne présente que peu d'inconvénients pour des avantages certains en termes de retombées économiques, et qu'il constitue, au regard de son fort niveau d'acceptabilité, voire d'appropriation, un outil dont les collectivités locales bretonnes, qui disposent de ressources en vent, auraient tort de se priver pour assurer leur développement. Et ce d'autant plus que, contrairement au nucléaire par exemple, un parc éolien est réversible, peut être démonté à tout moment, sans conséquences persistantes sur le long terme. » - in « Etudes et Territoires, le cas de Plouarzel », Université de Bretagne Occidentale, mémoire de Master d'économie, Allard Fanny, Baconnier Erwan, Vépierre Gaëlle

"Les éoliennes tuent les oiseaux et les chauves-souris ?"

La mortalité se situe en moyenne entre 1 et 5 oiseaux par éolienne et par an. Il faut comparer cette mortalité à celle des lignes à Haute Tension (10 à 100 par km de lignes HT; il en existe 100 000 km en France) et à celle des routes et autoroutes (10 à 100 par km). Tous les parcs éoliens font l'objet d'un suivi de cette mortalité et l'enjeu préservation de la biodiversité représente habituellement près de 50% de l'étude d'impact. La sélection du site se fait donc en prenant largement en compte la préservation de cette faune volante. Par ailleurs des systèmes de détection des oiseaux et chauves-souris et d'arrêt automatique en cas de situation à risque apparaissent sur les parcs éoliens.

2) Contexte et questions énergétiques

a. L'éolien en milieu urbain est-il pertinent ? Pourquoi ?

La ressource en vent est rarement idéale en milieu urbain, ni en quantité (les vents les plus importants sont sur des points hauts et dégagés) ni en qualité (présence de fortes turbulences). Par ailleurs, l'implantation d'éoliennes (hors cas d'éolienne inférieure à 12 m) doit se faire à 500 m des riverains. Des technologies comme les éoliennes à mât vertical que l'on voit parfois en ville sur le toit des bâtiments sont rarement performantes et fiables.

b. Comment évolue selon vous l'acceptabilité sociétale de l'éolien en France ?

Avec maintenant près de 600 parcs éoliens sur le territoire national, la France a une puissance éolienne installée de 10 000 MW. Après plusieurs années d'une phase qualifiée de découverte (et parfois de crainte par rapport à ce nouveau moyen de production énergétique), l'éolien entre dans une phase de maturité et l'acceptabilité sociétale est stable.

Cette maturité est également perceptible du côté des opposants à l'éolien : plus structurés et très organisés, avec des recours en justice quasi-systématiques contre tous les projets en France. Même si la grande majorité de ces recours sont sans suite, ils ont pour effet principal de retarder les projets concernés de plusieurs années. Il nous manque en France des encouragements et incitations à l'éolien participatif, où tout citoyen peut y investir.

c. Quels sont les pays les plus avancés (part d'éolien dans leur mix énergétique) ?

Le pays en tête du classement mondial sur la production éolienne est le Danemark avec 39%. Suivent l'Espagne, le Portugal, l'Irlande....

Autre élément de contexte à prendre en compte quand on veut comparer le développement de l'éolien en France et ailleurs en Europe : le mode de montage des projets. En France, la quasi-totalité des projets sont portés par des sociétés privées. Au Danemark ou en Allemagne, une part importante (et obligatoire) des projets doit être d'initiative citoyenne et participative. En Allemagne par exemple, 50% des projets sont portés par des coopératives.

d. Pour développer l'énergie éolienne en France, est-il intéressant de privilégier des petites installations ou plutôt de grands parcs éoliens ?

Les petites éoliennes disponibles sur le marché ne sont pas toutes ni fiables ni efficace (absence de courbe de production certifiées, mauvaise qualité avec certains produits ayant donné lieu à des escroqueries).

A titre de comparaison, pour remplacer la production de 5 ou 6 grandes éoliennes (2 MW chacune, diamètre 80 m environ) il faut 1500 petites éoliennes (diamètre 10m). A noter que ces éoliennes donnent l'impression de tourner lentement : en réalité, avec une fréquence de 1 tour en 2 ou 3 secondes, la vitesse en bout de pale atteint plus de 200 km/h.

A noter que l'énergie récupérée par une éolienne augmente avec le cube (3) de la vitesse du vent. Les meilleures ressources énergétiques éoliennes sont donc situées à des hauteurs élevées, d'où ici encore un intérêt pour des grandes éoliennes.

e. Quelle est la durée de vie d'une éolienne ?

Une éolienne a une durée de vie d'environ 25 ans. Pendant cette période, une maintenance régulière est obligatoire avec plusieurs vérifications et entretiens par an.

f. Quel est temps de retour énergétique d'une éolienne ?

Le temps de retour énergétique, c'est-à-dire le temps nécessaire à l'éolienne pour produire l'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication, à son installation, à son exploitation pendant 25 ans et à son démantèlement, se situe entre 6 mois et 1 an pour une grande éolienne terrestre (fonction du gisement éolien du site).

Ce temps de retour est très court et renforce l'intérêt de l'éolien dans un mix énergétique privilégiant les énergies renouvelables.

g. Quels sont les freins au développement de l'éolien en France ?

Les freins sont de 2 ordres le temps administratif d'instruction des projets plus long en France que dans d'autres pays européens. Dans le meilleur des cas, un projet éolien prend 5 ans avant d'être livré mais cette durée peut doubler dans le cas de recours en justice, ce qui est le second frein au développement de l'éolien dans notre pays.

Malgré ces difficultés, la France est le 8ème pays au monde de par sa puissance éolienne installée.

A l'échelle internationale, le développement de l'éolien est très rapide : beaucoup de pays ont identifié cette énergie comme étant le meilleur choix technico-économique pour leur production d'électricité, car elle est la moins chère en de nombreuses régions du globe. 2014 a été l'année record quant au nombre de nouveaux mégawatts éoliens dans le monde, et 2015 devrait faire encore mieux.

h. Pourquoi parle-t-on en ce moment d'une révolution éolienne silencieuse ?

Je préfère parler de nouvelles générations d'éoliennes. En faisant une analogie avec un bateau à voile, les nouvelles éoliennes ont des pales plus longues et sont ainsi « surtoilées » par rapport aux modèles précédents.

Ces nouvelles dimensions leur confèrent plusieurs avantages : démarrer avec des vents plus faibles, tourner plus d'heures par an et donc produire plus et de façon plus étendue dans le temps (une éolienne tourne environ 80% du temps sur une année). Ces nouvelles générations d'éoliennes permettent d'identifier de nouvelles zones d'implantation potentielle où auparavant les vents étaient considérés comme insuffisants. Dernier avantage : la variabilité de la production est réduite en proportion du temps accru de fonctionnement.

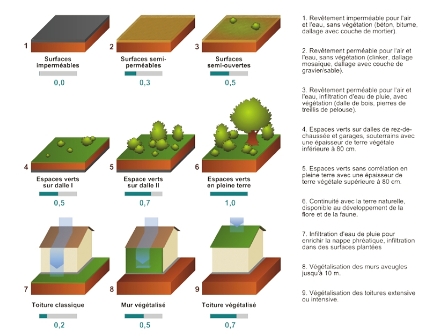

Le ministère du Logement soumet à la consultation du public jusqu'au 15 septembre un projet de décret relatif à la modernisation du contenu des plans locaux d'urbanisme. L'une des mesures vise à encadrer l'urbanisation des espaces non bâtis, notamment par l'affectation d'un coefficient autrement appelé coefficient de biotope par surface (CBS).

La loi ALUR pour l'accès au logement et un urbanisme rénové adoptée le 24 mars 2014 aborde dans son chapitre IV un certain nombre de mesures visant la clarification du plan local d'urbanisme. Elle prévoit notamment la possibilité via le règlement du PLU d'imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables.

Dans ce contexte le projet de décret précise que le règlement du PLU peut, sur les surfaces éco-aménageables en faveur de la nature en ville et de la biodiversité, « spécifier les surfaces prises en compte à ce titre et leur affecter un coefficient calculé comparativement aux espaces équivalents de pleine terre ».

Egalement appelé coefficient de biotope par surface, ce coefficient permet d'évaluer la qualité environnementale d'un territoire (parcelle, ilot, quartier...) et des projets qui y sont dessinés.

LesEnR se réjouit de cette avancée. En effet, nous appliquons le coefficient de biotope par surface depuis plusieurs années dans nos projets d'aménagement ou de renouvellement urbain. Défini dès la transcription des enjeux en objectifs pour le projet, le CBS garantie une « valeur écologique » minimale des projets à différentes échelles. Le CBS est en relation directe avec la biodiversité, la perméabilité des sols ou encore la lutte contre l'ilot de chaleur.

Développé par la ville de Berlin, le CBS se calcule ainsi :

CBS = surfaces éco-aménageables / surface de la parcelle

Les surfaces éco-aménageables sont précisées au moyen de coefficients pondérateurs, relatifs à la « valeur écologique » de chaque type de surface.

Source : ADEME, Ville de Berlin

Pour plus de précision et des exemples d'application du CBS : Fiche ADEME sur le CBS

Pour participer à la consultation du projet de décret relatif à la modernisation du contenu des plans locaux d'urbanisme : Site internet de la consultation

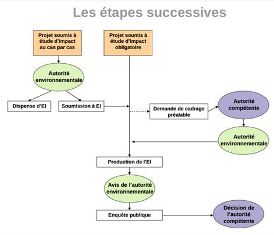

La loi Macron a habilité le Gouvernement à prendre des ordonnances en vue de réformer le droit de l'environnement en simplifiant notamment les règles d'urbanisme pour réduire les délais des projets. Le texte vise "une meilleure coordination des études d'impacts des projets et des évaluations environnementales des documents d'urbanisme, afin d'optimiser les études, de réduire les délais, et de sécuriser les procédures, dans un souci d'une meilleure prise en compte des problématiques environnementales par le porteur de projet", a précisé de son côté le ministère du logement.

Cette volonté prolonge l'intention en 2012 de simplifier les études d'impacts en introduisant les études au cas par cas qui restent trop souvent méconnue des acteurs de l'immobilier.

La procédure « au cas par cas » permet de ne mener une étude d'impact que lorsque celle-ci est jugée nécessaire par l'autorité environnementale.

Procédure administrative de l'évaluation des impacts sur l'environnement (Source : actu-environnement.com)

Depuis 2012, les seuils applicables aux projets immobiliers sont les suivants (catégorie « Travaux ou constructions soumis à permis de construire » - article R. 122-2 du code de l'environnement) :

Procédure d'examen au « cas par cas »

Un formulaire de demande d'examen « au cas par cas » doit être complété.

Il comprend notamment :

Le formulaire complété est ensuite adressé à l'autorité environnementale compétente.

Sur la base des éléments fournis, elle décide si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, justifiant la réalisation d'une étude d'impact. Un formulaire est réputé complet lorsque l'ensemble de ses rubriques sont remplies, et que toutes les annexes obligatoires sont fournies.

La qualité et la pertinence des informations apportées par le formulaire sont donc décisives.

Où trouver le formulaire : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14734.do

Instruction du dossier

L'autorité environnementale peut demander de compléter le formulaire, dans un délai de 15 jours, afin qu'elle dispose des éléments nécessaires pour prendre sa décision. Elle dispose d'un délai de 35 jours pour prendre sa décision, à compter de la réception du formulaire complet.

L'instruction s'effectue d'après 3 critères (Annexe III de la directive 2011 / 92 / UE du 13/12/2011) :

Après avoir été définitivement adoptée par l'Assemblée Nationale le 22 juillet 2015, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été promulguée et publiée au journal officiel le 18 août 2015

Le 13 août 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a franchi la dernière étape en étant validée par le Conseil constitutionnel.

Les grands objectifs du modèle énergétique français

Ségolène Royal, Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, affirmait en 2014, « La France devient une grande puissance écologique. Nous en avons les ressources, les compétences et les talents. Le projet de loi et les plans d'action qui l'accompagnent donnent à chacun - citoyens, entreprises, territoires - un mode d'emploi pour agir et pour créer les 100 000 emplois de la croissance verte tout en protégeant notre planète contre les dégâts du réchauffement climatique. »

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte fixe les 6 grands objectifs du nouveau modèle énergétique français :

Ce sont ensuite 8 grands axes développés pour réussir la transition énergétique et préparer l'après-pétrole : bâtiments, transports propres, économie circulaire, énergies renouvelables, nucléaires, procédures administratives, gouvernance et financement.

La loi s'accompagne de nombreuses initiatives afin de développer une dynamique pour la croissance verte :

*Le Ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie prévoit notamment un appel à projet sur les bâtiments tertiaires et industriels lancé avant l'été 2015.

Anticiper la COP 21

A 4 mois de la COP 21, la France affirme sa volonté de lutter contre le changement climatique à travers ce projet de loi. Ce rassemblement a pour ambition « d'aboutir, à un accord universel et contraignant permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'impulser/d'accélérer la transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone ».

Zoom sur l'Economie Circulaire

Enjeu encore peu développé par les collectivités et les professionnels, le volet « économie circulaire » du projet de loi, présente des objectifs chiffrés ambitieux à court terme. La loi prévoit, d'interdire les sacs plastiques jetables et non compostables dès le 1er janvier 2016, et l'obsolescence programmée sera sanctionnée, afin de diviser par deux la quantité de déchets jetés en décharge d'ici à 2025.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel a censuré les paragraphes concernant le gaspillage alimentaire qui annonçaient l'interdiction de jeter les invendus des grandes surfaces. La Ministre de l'écologie a néanmoins annoncé vouloir réunir les représentants de la grande distribution pour leur proposer de faire « de manière volontariste et contractuelle ce que prévoyait la loi » et qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel.

L'économie circulaire, ici à travers le gaspillage et l'obsolescence programmée, semble être aujourd'hui une priorité.

LesEnR considère cet enjeu comme primordial et indissociable de son intervention dans la fabrication de la ville de demain. Notre approche systémique permet d'appréhender sur plusieurs projets, la mise en pratique de l'économie circulaire. Cette ambition peut devenir un facteur de création d'emplois, de lien social, d'exploitation pérenne et durable d'un quartier... ce qui en fait un vecteur de hausse de la qualité de vie. Pour exemple, notre approche TERREP appréhende l'économie circulaire en portant plusieurs ambitions :

Page 4 sur 13