Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Le Gou vernement a publié le 22 mars dernier la liste des lauréats de la première tranche de son appel d’offre lancé en aout 2011. Cet appel d’offre, organisé conjointement par le Gouvernement et la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) concerne la construction d’installations photovoltaïques d’une puissance comprise entre 100 et 250 kWc, ce qui représente des surfaces de panneaux comprises entre 1 000 et 2 500 m².

vernement a publié le 22 mars dernier la liste des lauréats de la première tranche de son appel d’offre lancé en aout 2011. Cet appel d’offre, organisé conjointement par le Gouvernement et la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) concerne la construction d’installations photovoltaïques d’une puissance comprise entre 100 et 250 kWc, ce qui représente des surfaces de panneaux comprises entre 1 000 et 2 500 m².

345 dossiers avaient été déposés en réponse à cet appel d’offre, pour une puissance totale de 68 MWc, alors que la puissance cible avait été fixée à 120 MWc.Au final, tous les projets considérés comme complets par la CRE ont été retenus par le Gouvernement, soit 218 projets représentant une puissance totale de 45 MWc.

Les lauréats de cet appel d’offres ont été sélectionnés sur la base d’exigences industrielles et environnementales renforcées. Le cahier des charges exigeait notamment un engagement de recyclage des panneaux en fin de vie ainsi qu’une évaluation carbone simplifiée. Les projets devaient également être accompagnés de cautions bancaires.

Le prix moyen des projets lauréats s’élève à 229 €/MWh. A titre de comparaison, ces mêmes projets auraient bénéficié d’un tarif de rachat de 370 €/MWh avant la mise en place du nouveau dispositif de soutien. Aujourd’hui, toujours à titre de comparaison, le tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque sur le segment de 36 à 100 kW est actuellement à 213,7 €/MWh.

Rappel sur le nouveau dispositif de soutien à la filière photovoltaïque

En décembre 2010, le Gouvernement avait suspendu le mécanisme d’obligation d’achat pour les installations photovoltaïques non résidentielles. Une concertation fut organisée avec l’ensemble de la filière pour établir un nouveau cadre réglementaire. En Mars 2011, le nouveau dispositif de soutien est entré en vigueur. Ce dispositif fait appel à deux mécanismes distincts suivant la puissance de l’installation :

kWc (environ 1 000 m² de panneaux) : L’obligation de rachat est maintenue. Les tarifs d‘achats sont révisés chaque trimestre en fonction du nombre de projets déposés le trimestre précédent (plus le volume de projets déposés est important par rapport aux objectifs, plus la baisse du tarif de rachat sera importante)

kWc (environ 1 000 m² de panneaux) : L’obligation de rachat est maintenue. Les tarifs d‘achats sont révisés chaque trimestre en fonction du nombre de projets déposés le trimestre précédent (plus le volume de projets déposés est important par rapport aux objectifs, plus la baisse du tarif de rachat sera importante)

Déroulement des appels d’offres

Les valeurs limites étant notamment dépassées de manière récurrente en Ile-de-France, pour les particules PM10 et pour le dioxyde d’azote, une procédure de contentieux est en cours avec l’Union européenne pour les premières et pourrait suivre pour le second.

Les conditions météorologiques de 2011 ont pourtant été favorables avec des niveaux globaux de pollutions globalement inférieurs à ceux de 2010 malgré des épisodes de pollution aux particules sensiblement plus élevé qu’en 2010. Pour rappel, si la météo peut amplifier la pollution, elle n'en n'est pas la responsable. AirParif avait mené en 2007 une étude sur les principaux contributeurs de ces différents polluants rappelés dans le tableau suivant:

Septième session d’appel à reconnaissance des projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement.

Septième session d’appel à reconnaissance des projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. Dans le but de s’inscrire dans la continuité de cette stratégie et de déployer des mesures complémentaires pour préserver la biodiversité, une nouvelle stratégie pour la biodiversité 2011 – 2020 à été élaborée. Elle décline à son tour des orientations, objectifs et plans stratégiques. Plus précisément, 20 objectifs sont déclinés selon 6 orientations :

Dans le but de s’inscrire dans la continuité de cette stratégie et de déployer des mesures complémentaires pour préserver la biodiversité, une nouvelle stratégie pour la biodiversité 2011 – 2020 à été élaborée. Elle décline à son tour des orientations, objectifs et plans stratégiques. Plus précisément, 20 objectifs sont déclinés selon 6 orientations :

Fin 2011, les nouvelles règles du Fonds chaleur ont été précisées par l’ADEME. Pour rappel, le Fonds chaleur a été lancé en 2008 et a pour objet de soutenir financièrement la production de chaleur d’origine renouvelable (remplacement d’installations ou nouveaux équipements).

Fin 2011, les nouvelles règles du Fonds chaleur ont été précisées par l’ADEME. Pour rappel, le Fonds chaleur a été lancé en 2008 et a pour objet de soutenir financièrement la production de chaleur d’origine renouvelable (remplacement d’installations ou nouveaux équipements). Ainsi, les enjeux de la pratique du vélo dépassent largement la question environnementale. L’image du vélo s’est grandement améliorée depuis les 6 dernières années avec notamment le Velib’, il n’est toutefois pas considéré comme un outil de politique nationale. Ainsi, le Club propose deux familles de mesures immédiates :

Ainsi, les enjeux de la pratique du vélo dépassent largement la question environnementale. L’image du vélo s’est grandement améliorée depuis les 6 dernières années avec notamment le Velib’, il n’est toutefois pas considéré comme un outil de politique nationale. Ainsi, le Club propose deux familles de mesures immédiates : Harris Interactive a réalisé, pour le compte de Respublica, une enquête d’opinion relative aux attentes des Français en matière de démocratie participative et de concertation. L’objectif de cette enquête était également de connaître leur opinion sur la façon dont les décisions sont prises à l’échelle locale et la manière dont ils peuvent participer aux prises de décisions locales. L’enquête a été menée en juin/juillet 2011 sur un échantillon de 1 370 personnes représentatif de la population Française.

Harris Interactive a réalisé, pour le compte de Respublica, une enquête d’opinion relative aux attentes des Français en matière de démocratie participative et de concertation. L’objectif de cette enquête était également de connaître leur opinion sur la façon dont les décisions sont prises à l’échelle locale et la manière dont ils peuvent participer aux prises de décisions locales. L’enquête a été menée en juin/juillet 2011 sur un échantillon de 1 370 personnes représentatif de la population Française. Quinze ans après la naissance du protocole de Kyoto, le sommet consacré au changement climatique (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) s’est déroulé cette année à Durban du 28 novembre au 09 décembre 2011.

Quinze ans après la naissance du protocole de Kyoto, le sommet consacré au changement climatique (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) s’est déroulé cette année à Durban du 28 novembre au 09 décembre 2011.

« Oui, mais comment on fait quand il n’y a plus de soleil … ? » Cette simple question met trop souvent fin au débat (cela marche aussi avec le vent) sur l’intégration massive des énergies renouvelables (après, parfois un laïus sur la nécessité de rallumer les centrales à charbon et/ou l’évocation d’un retour à la bougie) dans notre mix énergétique. Le principal reproche fait aux énergies renouvelables est en effet l’intermittence de leur production (solaire, éolien…)

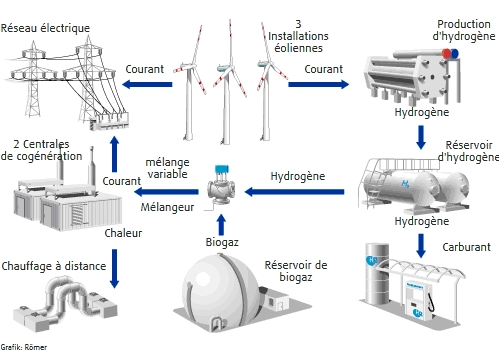

« Oui, mais comment on fait quand il n’y a plus de soleil … ? » Cette simple question met trop souvent fin au débat (cela marche aussi avec le vent) sur l’intégration massive des énergies renouvelables (après, parfois un laïus sur la nécessité de rallumer les centrales à charbon et/ou l’évocation d’un retour à la bougie) dans notre mix énergétique. Le principal reproche fait aux énergies renouvelables est en effet l’intermittence de leur production (solaire, éolien…) Si l’hydrogène n’existe pas à l’état naturel, il est possible de le produire via des énergies renouvelables (hydroélectricité, solaire, éolien…) par électrolyse de l’eau. C’est le cas par exemple pour le projet Enertrag, soutenu par le gouvernement Allemand (21 M€) qui vise à utiliser l’excès de production d’énergie éolienne pour la production d’hydrogène. Cet hydrogène est valorisé soit en tant que carburant, soit pour la production d’électricité et de chaleur dans une unité de cogénération en co-injection avec du biogaz. Trois éoliennes de 2 MW connectées au réseau alimentent un électrolyseur de 120 Nm³/h d’hydrogène. L’hydrogène est comprimé dans 3 réservoirs d’une capacité totale de 1 350 kg sous 31 bars. Deux unités de cogénération sont alimentées avec un mélange de biogaz et d’hydrogène pour la production d’électricité (350 à 700 kWe) et de chaleur (340 à 680 kWth). Le système optimise le potentiel éolien et biogaz en produisant de l’électricité de façon fiable, durable sans surcharger ni affecter le réseau. La première centrale hybride a été inaugurée le 25 octobre 2011 à Prenzlau dans le Brandebourg.

Si l’hydrogène n’existe pas à l’état naturel, il est possible de le produire via des énergies renouvelables (hydroélectricité, solaire, éolien…) par électrolyse de l’eau. C’est le cas par exemple pour le projet Enertrag, soutenu par le gouvernement Allemand (21 M€) qui vise à utiliser l’excès de production d’énergie éolienne pour la production d’hydrogène. Cet hydrogène est valorisé soit en tant que carburant, soit pour la production d’électricité et de chaleur dans une unité de cogénération en co-injection avec du biogaz. Trois éoliennes de 2 MW connectées au réseau alimentent un électrolyseur de 120 Nm³/h d’hydrogène. L’hydrogène est comprimé dans 3 réservoirs d’une capacité totale de 1 350 kg sous 31 bars. Deux unités de cogénération sont alimentées avec un mélange de biogaz et d’hydrogène pour la production d’électricité (350 à 700 kWe) et de chaleur (340 à 680 kWth). Le système optimise le potentiel éolien et biogaz en produisant de l’électricité de façon fiable, durable sans surcharger ni affecter le réseau. La première centrale hybride a été inaugurée le 25 octobre 2011 à Prenzlau dans le Brandebourg.

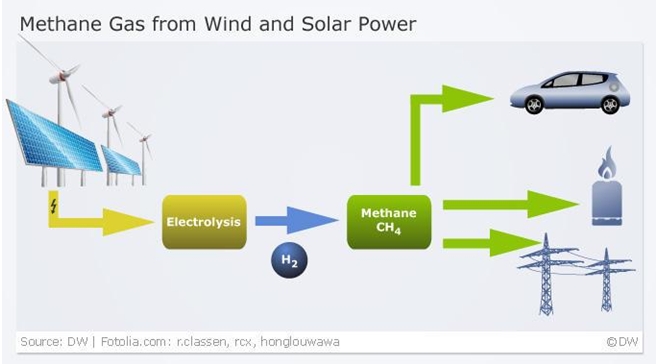

Le Centre pour l'énergie solaire et recherche sur l'hydrogène de Bade-Wurtemberg (ZSW) a collaboré avec l'Institut Fraunhofer pour l'énergie éolienne et de la technologie Energy System (IWES) et la société de Solarfuel pour expérimenter cette technologie. Les scientifiques ont utilisé une petite installation de 25 kilowatts à Stuttgart pour effectuer leurs tests initiaux. Cette expérimentation a permis de montrer que 60% de l'électricité nécessaire à la procédure peuvent être convertis avec succès en méthane (le reste est libéré sous forme de chaleur).

Le Centre pour l'énergie solaire et recherche sur l'hydrogène de Bade-Wurtemberg (ZSW) a collaboré avec l'Institut Fraunhofer pour l'énergie éolienne et de la technologie Energy System (IWES) et la société de Solarfuel pour expérimenter cette technologie. Les scientifiques ont utilisé une petite installation de 25 kilowatts à Stuttgart pour effectuer leurs tests initiaux. Cette expérimentation a permis de montrer que 60% de l'électricité nécessaire à la procédure peuvent être convertis avec succès en méthane (le reste est libéré sous forme de chaleur).

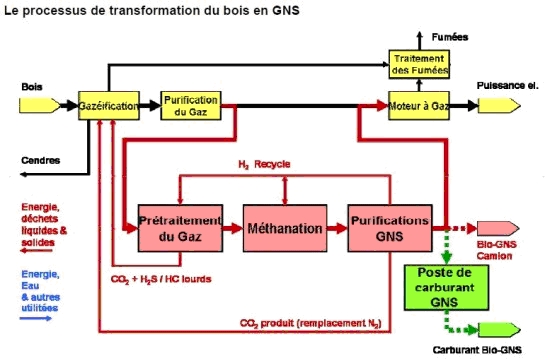

La méthanation est également exploitée pour produire et purifier du gaz à partir du bois (gazéification du bois). L’appareil de gazéification nécessaire à ce procédé fonctionne depuis 2002 à l’usine de biomasse de Güssing, en Autriche, et présente une capacité de combustible de 8 MW.

La méthanation est également exploitée pour produire et purifier du gaz à partir du bois (gazéification du bois). L’appareil de gazéification nécessaire à ce procédé fonctionne depuis 2002 à l’usine de biomasse de Güssing, en Autriche, et présente une capacité de combustible de 8 MW.

Page 9 sur 13