Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Vizea a été heureux de pouvoir découvrir deux beaux projets en construction paille grâce aux visites organisées par Ekopolis et leur partenaire, Construire en chanvre et Collect’IF Paille.

Deux projets et deux modes de mise en œuvre de la paille différents qui démontrent que la paille peut être intégrée à tous types de bâtiments : bâtiments neufs et rénovations !

La première visite nous a permis de découvrir le projet de rénovation d’un immeuble en isolation par l’extérieur paille, rue de la convention dans le XVe arrondissement. Le projet a été réalisé par le Bailleur Paris Habitat en partenariat avec le Collect’IF Paille Ile de France, avec les architectes de LandFabrik et Trait Vivant à la conception.

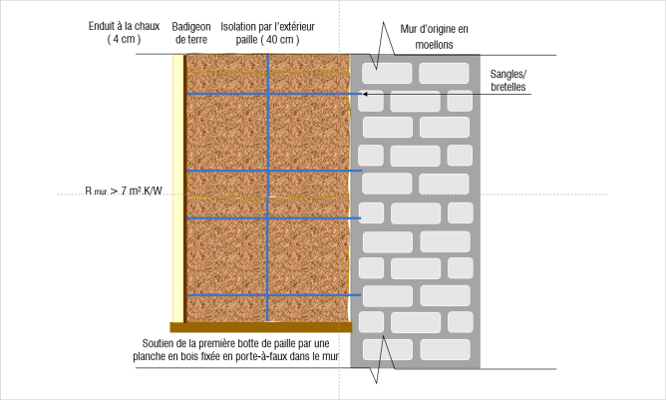

Deux façades sur quatre ont été isolées par l’extérieur avec de la paille. La rénovation de l’immeuble prenait en compte l’isolation par l’extérieur sur deux façades sur quatre. La fixation des bottes de paille se fait par des sangles ou des bretelles fixées à même la façade d’origine sans besoin d’ajout d’une ossature bois. Cette méthode rend la pose rapide et facile de mise en œuvre. La nouvelle façade de l’immeuble intègre une épaisseur d’isolant paille de 40 cm après rénovation et permet d’atteindre une résistance très performante de R > 7 m². K/W. En comparaison, la résistance d’un mur passif est de R= 9 m². K/W.

Schéma de coupe de la rénovation - immeuble rue de la Convention, Paris 75015 Source : Vizea

Le projet a permis l’amélioration du confort thermique des logements en hiver comme en été, mais pas seulement. La paille comme isolant est un matériau intéressant car elle est très dense et permet un meilleur déphasage thermique qu’un isolant traditionnel. C’est-à-dire qu’elle permet de ralentir le transfert de chaleur de l’extérieur vers l’intérieur du bâtiment. Un bon déphasage thermique permet à la chaleur du rayonnement solaire en été de mettre 10 à 12 h pour traverser la paroi et affecter la température interne, c’est-à-dire, de nuit lorsque la température de l’air extérieur s’est rafraîchie et l’habitation peut être ventilée par l’ouverture des fenêtres. L’isolation paille permet donc un meilleur confort d’été en période de forte chaleur. En comparaison, la laine de verre a un déphasage d’environ 4h.

L’isolation paille a également un impact carbone réduit par trois par rapport à une isolation classique car elle nécessite très peu de transformation pour être utilisée (seulement une coupe et un compactage). La paille est un matériau qui peut être sourcé facilement de manière locale grâce aux nombreux gisements présents en France. Sur ce projet, Paris Habitat a eu recours à de la paille provenant d’une source de Seine et Marne. Sourcer ses matériaux localement, c’est réduire activement l’impact environnemental d’un chantier.

Finalement, il est important de noter que l’isolation paille ne coûte pas plus cher dans sa mise en œuvre qu’un isolant traditionnel et est d’une grande facilité de mise en œuvre. Le chantier rue de la Convention arbore un coût de mise en œuvre-achat des matériaux et pose comprise-de 350 euros/m² et fut réalisé via un chantier participatif.

Fabrice FOURIAUX, Vizéen et enthousiaste de la construction paille a eu la chance de prendre part au chantier participatif et nous donne son avis sur le projet :

« Nous entendons quotidiennement qu’il est urgent d’agir en faveur des économies d’énergie, d’agir en faveur de la préservation de l’environnement et notamment du climat, d’agir pour garantir un confort des logements exposés à de futures vagues de chaleurs, d’agir en faveur de la maîtrise des charges et finalement, d’agir avec cohérence. Cette opération pourrait donner la sensation d’un air de déjà vu, d’un projet vitrine don’t on parle une fois pour se donner bonne conscience mais nous avons ici l’illustration par l’exemple qu’il est possible d’initier des programmes d’amélioration thermique cohérent du parc bâti avec les enjeux environnementaux, économiques et financiers. »

Photo chantier participatif, badigeon de terre sur paille – immeuble rue de la Convention, Paris 75015. Source : Vizea

Photo chantier participatif, botte de paille sanglée – immeuble rue de la Convention, Paris 75015 Source : Vizea

La deuxième visite nous a permis de découvrir le projet de construction en structure bois et isolation paille de la Ferme du Rail : ferme de polyculture et d'insertion dans le 19e arrondissement, le long de la Petite Ceinture.

Le projet a été réalisé par les architectes Grand Huit et a été lauréat pour le site Ourcq-Jaurès de l’appel à projet Réinventer Paris.

Ferme du rail – Paris 75019. Source : Vizea

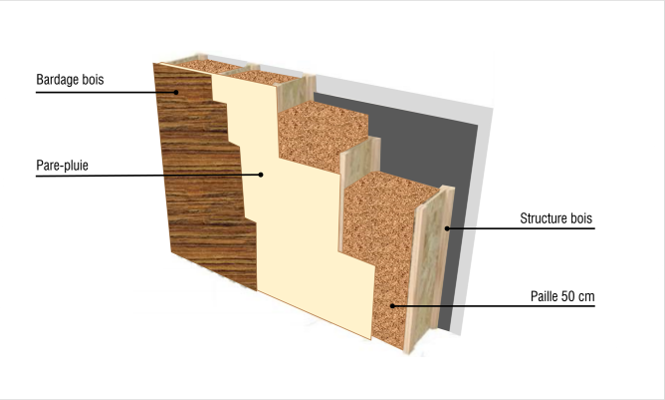

La Ferme du Rail est composée de deux bâtiments isolés dans leur intégralité avec de la paille. La paille est placée cette fois-ci en remplissage de la structure bois sur une épaisseur de 50cm. Les toitures du projet qui accueillent une fonction de toiture potagère avec des bacs plantés est également isolée grâce à un isolant paille. Le chantier a également mobilisé des compagnons en insertion.

Schéma coupe mur structure bois et isolation paille – Ferme du rail, Paris 75019. Source : Vizea

L’isolant paille, sur ce projet a permis d’atteindre une performance énergétique de l’enveloppe du bâtiment extrêmement élevée (RE2020 seuil 2031). L’avantage de coupler une structure bois à un isolant paille est qu’il peut s’intercaler entre les poutres de bois en remplissage (isolation répartie). Ainsi, l’épaisseur conséquente de 50cm choisie ici ne vient pas s’ajouter à une épaisseur de brique maçonnée.

La paille alliée à une structure bois permet d’obtenir un projet à impact carbone très réduit et l’isolant paille est assez polyvalent pour permettre d’isoler toutes les surfaces, exceptées les surfaces de chape.

Quelques informations à retenir sur la construction paille :

L'isolation paille est encadrée par des Règles Professionnelles depuis 2012, ce qui permet de généraliser son utilisation sur tous types de bâtiments et la rend accessible pour les constructeurs. En effet les techniques constructives encadrées par des Règles professionnelles sont considérées comme homologuées et vérifiées et permettent aux opérateurs et autres acteurs de la construction de souscrire à des assurances. A ce jour, les Règles Professionnelles de la construction paille n’encadrent que l'utilisation de paille de blé. Cependant, hors Règles Professionnelles, la construction paille peut recourir à d'autres types de paille (orge, avoine, maïs, sorgho…). En termes de mise en œuvre, la technique préconisée par les Règles Professionnelles est la paille en remplissage de structure bois, (exemple du projet de la Ferme du Rail) et n'intègrent pas encore la solution isolation par l'extérieur paille. Elles favorisent donc aujourd'hui l'usage de la paille pour les nouvelles constructions plus que pour les rénovations.

Ces règles sont cependant amenées à évoluer dans les années futures et la standardisation de l’utilisation de la paille dans différents types de projets dont les rénovations est sans aucun doute à venir.

- https://www.ekopolis.fr/rendez-vous/4-visites-autour-de-la-construction-paille-en-ile-de-france

- https://www.fermedurail.org/

-https://www.paris.fr/pages/de-la-paille-pour-l-isolation-d-un-immeuble-de-paris-habitat-15303

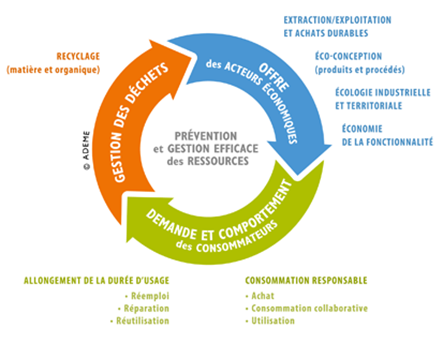

L’économie circulaire, qu’est-ce que c’est ? C’est un terme d’actualité, couramment évoqué, mais qui reste souvent difficile d’appréhender et de s’approprier pour en faire une force de nos nouveaux projets de construction et de réhabilitation de bâtiments.

Comment trouver les acteurs compétents, les bonnes informations, par où commencer ? Ce sont des questions qui reviennent fréquemment et auxquelles nous n’avons pas toujours les réponses. Essayons de décortiquer les outils et ressources mis à notre disposition pour donner envie aux acteurs du bâtiment de s’y plonger !

Commençons tout d’abord par rappeler ce qu’est l’économie circulaire, sous le prisme de la construction durable.

L’économie circulaire peut avoir plusieurs définitions selon le scope dans lequel on se place, mais pour l’ADEME, il s’agit d’un système économique d’échange et de production qui vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer notre impact sur l’environnement. Suivant cette définition, un des raccourcis les plus couramment fait est celui de dire que l’économie circulaire entraine logiquement du réemploi. Mais il existe d’autres aspects qui peuvent notamment se résumer par les 7 piliers de l’ADEME :

Les piliers de l’économie circulaire selon l’ADEME

Une fois que l’on entrevoit les différents sujets sur lesquels se mobiliser lors d’une opération de construction ou de rénovation de bâtiment, quels sont les outils techniques, réglementaires pour nous guider ?

La loi AGEC, loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire du 10 février 2020 se décompose en 130 articles portant sur des secteurs différents pour en finir avec le gaspillage de ressources réutilisables et réemployables. A l’échelle dite de la construction, nous retrouvons plusieurs obligations permettant de s’inscrire rapidement dans une stratégie d’économie circulaire et de faire évoluer les façons de construire et déconstruire.

Par exemple, il est depuis le 1er janvier 2023, obligatoire de réaliser pour toute opération de réhabilitation de plus de 1000 m² ou de déconstruction, un diagnostic PEMD (produit, équipements, matériaux, déchets) de manière à identifier précisément les ressources disponibles réemployables sur l’opération, les moyens de dépose et de stockage à mettre en œuvre pour y parvenir. Ce diagnostic devient donc le premier élément fondamental sur lequel s’appuyer.

Ce diagnostic peut être complété d’un diagnostic ressource, document donnant davantage de précisions à un commanditaire sur les coûts que peut engendrer le réemploi d’une ressource, les moyens précis de dépose, conditionnement et stockage vers un autre site, ainsi que les filières de réemploi vers lesquelles se rapprocher.

Une fois les diagnostics réalisés et la prise en considération des produits disponibles sur une opération, une des possibilités pour affiner le plan d’actions est d’utiliser les plateformes en ligne sur lesquelles il est possible d’inscrire une opération de manière à se faire identifier comme demandeur de matériaux et à l’inverse indiquer des ressources existantes potentiellement réemployables pour que d’autres puissent en profiter.

L’objectif de ces plateformes est réellement de faciliter les échanges entre acteurs concernés par la mise à disposition de matériaux. Nous pouvons par exemple citer Looping, plateforme développée dans le cadre du projet Le Booster du Réemploi.

Dans le cadre de l’obligation de réaliser un diagnostic PEMD, comme nous le citions précédemment, le CSTB a été mandaté pour développer une plateforme réglementaire numérique, sur laquelle les maitres d’ouvrage déposeront leur diagnostics PEMD réalisés pour rendre accessible à tous, les informations sur les gisements de ressources disponibles. Cette plateforme a pour vocation de participer au renforcement de la filière de réemploi.

Cette nouvelle plateforme devrait voir le jour courant 2023.

Une autre plateforme à citer est celle de Cycle-Up, sur laquelle il est possible de rechercher très rapidement, par mot clé, les produits que vous souhaiteriez réemployer sur un projet.

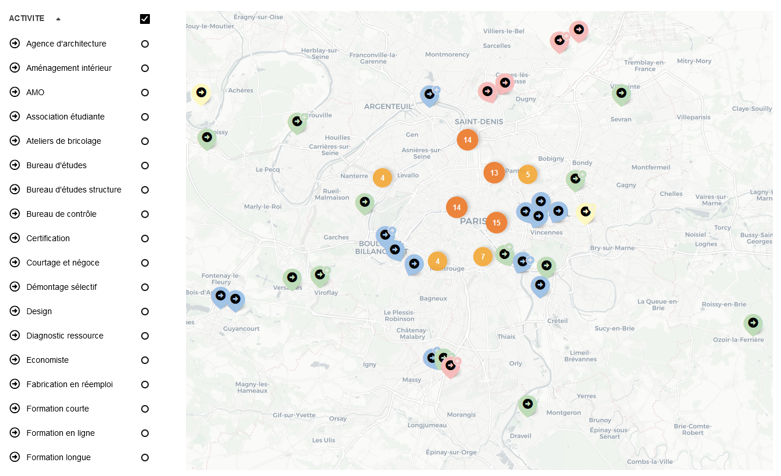

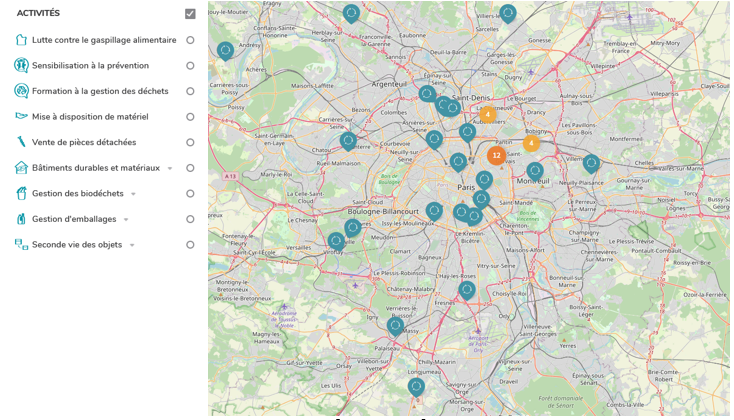

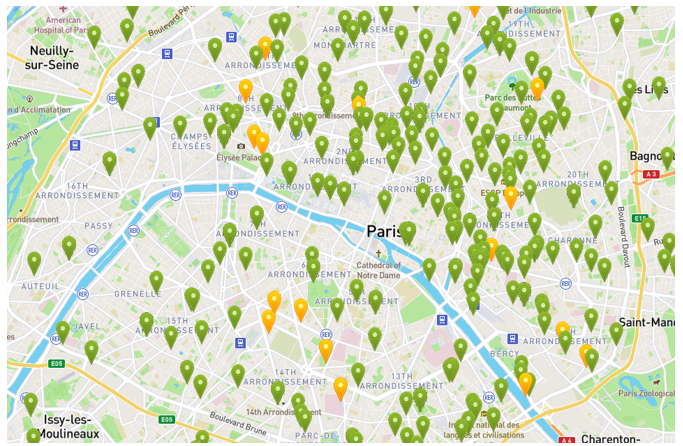

Au-delà des plateformes de réemploi qui sont un réel outil pour choisir et sélectionner des ressources à réemployer, de nombreuses cartographies interactives existent et nous permettent de croiser des données sur l’économie circulaire et pas seulement le réemploi. Ces cartographies peuvent être thématiques, ou à l’inverse générales pour y rechercher plusieurs types d’information.

Voici pour exemples les cartes « Matériaux réemploi » et « Carteco », qui référencent à minima les informations suivantes :

Carte interactive Materiauxréemploi.com

Carte interactive Carteco

Certaines cartographies thématiques existent et ont pour objectifs de cibler les informations identifiées. Par exemple, une des cartographies développées par Ekopolis recense les acteurs impliqués dans la filière biosourcée.

Carte interactive Atlas des acteurs biosourcés et géosourcés

Une autre façon de déclencher un échange entre acteurs et par la suite des actions concrètes, est de s’inscrire dans le cadre d’un label environnemental axé sur l’économie circulaire.

Différents labels existent et permettent aux maitrises d’ouvrage d’être accompagné et cadré pour développer pas à pas cette thématique.

Les principaux labels que l’on peut viser sont :

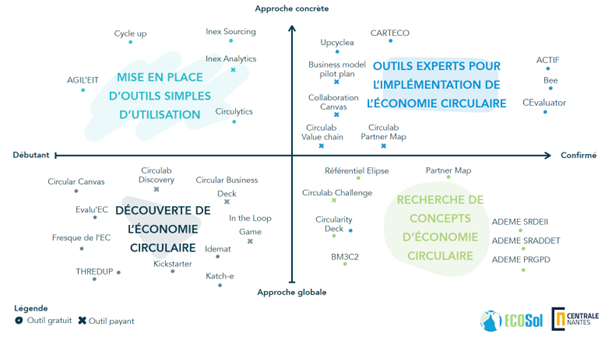

Pour résumer, plusieurs typologies de ressources sont à disposition de tous pour découvrir l’économie circulaire, et la mettre en place sur des projets. Qu’il s’agisse de plateformes spécifiques, de cartographies intéractives, de labels ou encore de projets démonstrateurs, chacun peut trouver à son échelle des informations le guidant pour changer des modes conventionnels à impacts de construire et déconstruire nos bâtiments.

Eco Sol et Centrale Nantes ont d’ailleurs pu résumer dans une cartographie des ressources à consulter, selon si on débute ou non en économie circulaire et selon si l’on souhaite s’inscrire dans une approche globale ou concrète.

Cartographie des outils Eco Sol & Centrale Nantes

SOURCES:

L’eau douce ne représente que 2,5% de l’eau sur Terre. La diminution des ressources de cet « Or Bleu » étant avérée avec le changement climatique, il est primordial de l’économiser. Réduction des prélèvements, rationalisation des consommations, exploitation d’autres potentiels… quels sont les leviers au sein des bâtiments permettant de telles économies ?

D’après l’Observatoire SISPCA, aujourd’hui, la consommation d’eau moyenne d’un Français correspond à 148 litres par jour, soit 54 m3 d’eau potable consommés chaque année. Le 1er usage consommateur d’eau potable d’un foyer est les douches et bains, suivi des sanitaires. Sur 148 L d’eau potable par jour, seul 1% est réellement bu.

Concernant les sanitaires, ce sont 10 800 L d’eau potable qui sont utilisés pour les chasses d’eau d’une personne par an en France.

En sachant que la quantité d’eau utilisée pour 1 chasse d’eau représente l’équivalent des besoins de boisson en eau d’une personne pour 2 à 4 jours (à hauteur d’un besoin de 1,5 L d’eau / jour), il est primordial d’utiliser cette ressource vitale à bon escient.

Exploiter le potentiel d’autres ressources (eaux pluviales, eaux grises) pour des usages ne nécessitant pas une qualité « potable », autrement dit exploiter une eau « ménagère », permettrait ainsi d’économiser l’eau potable au sein des bâtiments mais également une économie financière sur les charges des ménages.

En France, l’eau de pluie peut être récupérée pour un usage domestique, hors consommation alimentaire, dans les cas suivants :

Deux systèmes sont utilisés pour récupérer et stocker les eaux pluviales dans un but d’une réutilisation en intérieur : la cuve enterrée (plastique ou béton) et la citerne souple.

Les bacs de récupération en extérieur ne sont pas conseillés pour un usage de l’eau en intérieur car l’eau doit être à l'abri de l'air et de la lumière pour éviter d'être altérée par le développement de microbes ou bactéries et permettre le stockage d'une eau propre et claire.

Citerne souple © Sageau

Cuve enterrée © GRAF

Certains points sont à intégrer dès la conception du bâtiment afin d’installer et d’utiliser correctement ce type de système :

Dans les projets urbains type ZAC (Zone d’Aménagement Concerté), des leviers contractuels peuvent être mobilisés pour intégrer ces systèmes via les documents cadres : CPAUPE (Cahier de Prescriptions Architecturales Urbaines Paysagères et Environnementales), CCCT (Cahier des Charges de Cession des Terrains), PSV (Promesses Synallagmatiques de Vente) … afin de s’assurer du respect de la prescription dans la suite du projet.

De plus, certaines certifications encouragent la récupération et la réutilisation des eaux pluviales dans la construction et la rénovation de logements, telles que NF Habitat HQE, HQE Bâtiment Durable, BREEAM, la démarche BDF (Bâtiment Durable Francilien) …

Extrait de la certification NF Habitat HQE

Extrait du référentiel BDF

La récupération de l’eau de pluie est soumise à la réglementation suivante :

Les eaux grises sont les eaux usées ne renfermant pas de matières fécales : eaux domestiques provenant des éviers, lavabos, douches, bains, lave-vaisselle, lave-linge.

Selon l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES), sous réserve de la mise en œuvre d’un traitement et de mesures de gestion du risque appropriées, les eaux grises traitées peuvent être adaptées aux usages en milieu domestique suivants :

Cette récupération favorise ainsi un circuit plus fermé de l’eau au sein du bâtiment, permettant de réduire la quantité d’eau (potable) nécessaire et de diminuer le flux évacué vers les infrastructures d’assainissement et d’épuration.

Un récupérateur d’eaux grises est un dispositif permettant de récupérer les eaux grises issues des douches et des bains, de les nettoyer, les filtrer et les recycler afin de les réutiliser pour d’autres usages en intérieur.

Le schéma ci-dessous présente un circuit récupérant les eaux issues des lavabos, des douches et lave-linges pour alimenter les chasses d’eau des sanitaires et le jardin en toiture.

De la même manière que pour la valorisation des eaux pluviales, des certifications accompagnent la valorisation des eaux grises au sein des logements telles que NF Habitat HQE, BREEAM, le référentiel BDF…

Extrait de la certification NF Habitat HQE

Afin d’économiser l’eau de manière générale dans un bâtiment, des systèmes hydro-économes performants sont nécessaires pour les équipements de plomberie, comme notamment :

Au-delà de tout système technique à installer dans les bâtiments, une sensibilisation auprès des nouveaux habitants et gestionnaires reste indispensable (organiser des ateliers de sensibilisation aux gestes éco-responsables, accompagner les ménages en leur permettant de suivre leurs consommations, …), mais plus généralement auprès de l’ensemble des citoyens !

L’eau est une ressource indispensable à la vie, économisons-la !

Chez Vizea, les sanitaires des locaux de Malakoff sont alimentés en eaux pluviales grâce à la récupération des eaux de pluie de la toiture. Une cuve enterrée de 6 m3 est installée sous la terrasse, et en cas de cuve vide en période sèche, l’adduction rebascule sur le réseau en eau potable.

Depuis son installation en juin 2018, ce sont plus de 223 m3 d’eau potable qui ont été économisés !

Cuve de 6m3 enterrée sous la terrasse des locaux de Vizea à Malakoff

Sources:

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31481

Souvent réduite à un objectif de résultat fixé par un simple « clic » dans les études thermiques, l’étanchéité à l’air est un sujet à part entière qui mérite d’être mis en lumière afin d’y voir plus clair …

Il faut tout d’abord distinguer les deux types d’étanchéité à l’air qui sont décrites dans les projets de construction / rénovation :

Si la bonne mise en œuvre de la seconde relève essentiellement du travail de l’entreprise CVC, la première elle, est un véritable révélateur de la qualité de maîtrise des sujets inter-lots sur les chantiers. Revenons en arrière afin de contextualiser ces deux types d’étanchéité.

Introduite par le label BBC Effinergie en 2007, l’étanchéité à l’air de l’enveloppe consiste à caractériser la perméabilité à l’air de l’enveloppe thermique du bâtiment (planchers, façades, menuiseries extérieures …). Elle est liée à des thématiques diverses, et entre autres à :

Pour vulgariser, elle s’exprime sous l’indicateur Q4 en m3/(h.m²). C’est-à-dire que dans l’hypothèse d’une dépression de 4 Pascal entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment c’est le débit d’air extrait à travers les « fuites » de l’enveloppe, par mètre carré de surface déperditive (ie. Façade, toiture, menuiseries extérieures …).

En RT2012, un certain nombre d’objectifs sont fixés par typologie de bâtiment (voir tableau ci-dessous), à noter que :

La première fois que l’on rencontre l’étanchéité de l’enveloppe sur un projet est donc en phase APS/APD à réalisation de la première étude thermique exhaustive. Il est alors simple de contraindre la valeur via un onglet dans les études, d’autant plus qu’elle permet de réaliser des gains significatifs sur les indicateurs bioclimatiques du projet, et donc forcément sur la consommation d’énergie également.

Cependant, il ne faut pas oublier que si cette valeur est fortement contrainte, elle sera mesurée et vérifiée en fin de chantier. Il devient alors nécessaire de transcrire les mesures et précautions à prendre pour la bonne mise en œuvre inter-lots, notamment dans les CCTPs voire dans les plans d’étanchéité à l’air, et de prévoir des prestations en adéquation avec les objectifs visés (sensibilisation des compagnons, mesures intermédiaires …).

On parle de révélateur inter-lots sur les chantiers pour l’étanchéité à l’air de l’enveloppe. En effet, le résultat ne dépend pas que d’un seul lot (même si chaque lot doit assurer la bonne mise en œuvre de ses éléments) mais bien des jonctions et de la bonne synthèse entre lots. Pour n’en citer que quelques-uns :

A ce titre, le CEREMA a publié des carnets de détails pour la maîtrise de l’étanchéité à l’air de l’enveloppe, avec plus de 200 cas traités¹

Finalement, l’étanchéité à l’air de l’enveloppe, c’est aussi un indicateur de la qualité globale du bâtiment et de la bonne réalisation des travaux lots par lots et aussi de leur effort de synthèse.

Introduite par les labels Effinergie+ et BEPOS-Effinergie 2013, l’étanchéité à l’air des réseaux consiste à caractériser la perméabilité à l’air des réseaux de ventilation (des gaines donc). Elle est liée à des thématiques diverses, et entre autres à :

Pour vulgariser, il existe 5 classes d’étanchéité à l’air des réseaux : par défaut, A, B, C et D. Il faut toutefois préciser que la classe « par défaut » est la moins performante et la classe D la plus contraignante, soit un classement à l’inverse de tout ce que l’on connaît dans le bâtiment …

Si les classes « par défaut » et A sont atteignables avec une attention classique dans les bâtiments d’habitation, la classe B relève plutôt d’installations spécifiques en tertiaire et la classe C de locaux type salle blanche. La classe D quant à elle n’est pas disponible dans les logiciels d’études thermiques.

A noter qu’en RT2012 il n’y a pas d’obligation à réaliser systématiquement la mesure. Elle est seulement demandée si le projet se favorise, encore une fois dans l’étude thermique, avec une classe autre que « par défaut ». Comme pour l’étanchéité à l’air de l’enveloppe, un gain est constaté quand on passe à une étanchéité plus contraignante, mais cette fois seulement sur les indicateurs de consommation énergétique du projet.

Afin d’assurer l’atteinte de l’objectif pour l’étanchéité à l’air des réseaux, il s’agit surtout de sensibiliser l’entreprise CVC à l’objectif visé, aux bonnes pratiques et à la qualité de sa mise en œuvre.

Rappelons tout de même que le sujet est relativement complexifié par le marquage des objectifs d’étanchéité et des accessoires à joints, pour en faire une synthèse :

A ce stade, les éléments concernant les typologies tertiaires ne sont pas décrits dans le décret paru le 3 mars 2022 pour ces bâtiments.

Pour les bâtiments d’habitation, les seuils restent les mêmes que précédemment pour l’étanchéité à l’air de l’enveloppe :

En revanche, le changement majeur réside dans la pénalité qui sera appliquée aux résultats suivant la méthodologie d’essais retenus en fin de chantier :

Les deux dernières « pénalités » sont cumulables, d’où une nécessité plus que jamais de fixer des objectifs atteignables dès la phase conception des projets, et de les garantir à travers une mise en œuvre maîtrisée.

Concernant l’étanchéité à l’air des réseaux, pas de changement, elle doit être mesurée seulement dans le cas où elle est contrainte à une valeur autre que « par défaut » dans l’étude thermique.

SOURCES

Compte tenu de l’urgence climatique et pour donner suite aux Accords de Paris, la France s’est dotée d’une feuille de route stratégique pour réduire ses émissions de gaz à effets de serre : la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Analyses et implications pour le secteur du bâtiment de ce document central de l’économie française.

La stratégie Nationale Bas carbone: le référentiel français pour réduire les émissions de GES

Depuis 2015, la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) est la feuille de route nationale à destination des citoyens, collectivités et entreprises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Co-élaborée avec les ministères et en concertation avec les parties prenantes (entreprises, ONG, syndicats, représentants de consommateurs, parlementaires, collectivités territoriales), son ambition a été réhaussée en 2019 avec comme objectif l’atteinte de la neutralité carbone dès 2050.

La neutralité carbone consiste en un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre. Cette notion n'a de sens qu'au niveau planétaire, la discrétisation au niveau étatique permet simplement une coordination des efforts à l'échelle internationale. Pour la France, cela correspond à la division par 6 des émissions de GES par rapport au niveau de 1990.

Le scénario prospectif dessiné par la SNBC doit définir un chemin crédible de la transition vers cet objectif de neutralité, permettant d’identifier les verrous technologiques et d’anticiper les besoins en innovation, sans s’appuyer sur des paris technologiques.

Concrètement, la SNBC définit des budgets carbone, c’est-à-dire des plafonds d’émissions à ne pas dépasser par période de 5 ans. Ceux-ci sont répartis, selon les possibilités de décarbonation, entre chaque secteur : Transports, Agriculture, Forêt et sols, Production d’énergie, Industrie, Déchets et enfin le Bâtiment. Ces budgets sont actuellement définis jusqu’en 2033, le prochain cycle d’évaluation des émissions et de révision des budgets aura lieu en 2025, puis tous les 5 ans.

Figure 1 : Evolutions des émissions et des puits de GES sur le territoire français entre 1990 et 2050 (en MtCO2eq) – Source : Ministère de la Transition écologique

Le secteur du bâtiment résidentiel-tertiaire est le plus gros consommateur d’énergie et pèse 19% des émissions de GES nationales, soit le deuxième secteur le plus émissif après l’industrie. La SNBC définit un budget carbone global en absolu pour le secteur, dont les objectifs sont :

Ces objectifs correspondent à une diminution annuelle de l’ordre de 9%.

Figure 2 : Trajectoire de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre du secteur du bâtiment selon la SNBC – Source : Vizea, 2021

L’évaluation de la première période (2015-2018) de la SNBC montre un dépassement du budget carbone d’environ 11%. Outre ce retard important, le rythme de réduction des émissions demeure plus de deux fois inférieur à l’objectif.

Pour massifier la baisse des émissions, la SNBC joue sur tous les leviers du secteur du bâtiment : construction, rénovation et exploitation. Néanmoins le partage des efforts entre ces activités n’est pas défini. De la même manière, les seuils carbone en kgéqCO2/m² ne sont pas explicités.

Pour les acteurs du bâtiment, la feuille de route de décarbonation pourrait être donnée par la RE2020. En construction neuve, la règlementation environnementale RE2020 remplace la réglementation thermique RT2012. Introduite par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015, elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2022 après deux reports. Son objectif principal est de continuer l’amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions, tout en diminuant leur impact carbone.

Pour ce faire, la RE2020 fixe des exigences carbones progressives et différenciées selon la typologie de bâtiment (individuel ou collectif). Après une première phase de démocratisation des études en analyses en cycle de vie sur les ouvrages, le seuil carbone maximal en logement collectif passera de 740 à partir de 2022 à 490 kgCO2/m² à partir de 2031. L’atteinte de ces objectifs mènera à une réduction de 34% des émissions. Les seuils carbone au-delà de 2031 ne sont pas encore précisés.

Bien que s’inscrivant dans un objectif de neutralité carbone à horizon 2050, la réduction en intensité carbone prévue dans la RE2020 (-34% d’ici à 2031) n’est pas alignée avec l’objectif de la SNBC du secteur (-49%). Le respect strict de la RE2020 n’est par conséquent pas suffisant. Une articulation avec d’autres référentiels semble nécessaire pour respecter l’ambition carbone nationale.

L’amélioration de la performance thermique de l’enveloppe et de l’efficacité du système de chauffage apparait primordiale pour décarboner le secteur. Le chauffage constitue en effet le poste principal des consommations d’énergie des bâtiments, tout en sachant que le secteur utilise 45% de l’énergie consommée en France (électricité comprise).

Comparée aux autres pays européens, le parc immobilier français apparait moins performant énergétiquement, d’après le Haut Conseil pour le Climat. La France progresse au même rythme que la moyenne européenne, mais le nombre de rénovations lourdes restent loin de l’objectif de 500 000 logements par an.

Figure 3 :Consommation énergétique par mètre carré du chauffage des logements transposée au climat moyen dans l'UE – Source : Haut Conseil pour le Climat, 2021

Outre la performance thermique des logements, la décarbonation des vecteurs énergétiques pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire est un levier clef. L’exemple suédois, avec le déploiement à grande échelle des réseaux de chaleur en milieu urbain et péri-urbain associé à une bonne efficacité énergétique des bâtiments et une construction neuve performante, montre qu’il est possible de réduire massivement les émissions GES du secteur du bâtiment.

Malgré les efforts du secteur et la succession de règlementation visant à améliorer la performance carbone des bâtiments, la France tarde à respecter les objectifs qu’elle s’est définis dans la SNBC. Néanmoins les retours d’expériences internationaux poussent à l’optimisme. Il semble maintenant nécessaire de définir des stratégies bas carbone ambitieuses en s’interrogeant sur le « Pourquoi » et le « Comment » on construit, voire repenser sa raison d’être. Au-delà d’un objectif chiffré de décarbonation, c’est l’avenir de la filière du bâtiment qui est à construire.

- https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc

- SNBC, Mars 2020

- Rénover mieux, leçons d’Europe, Haut Conseil pour le Climat

Le décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application en France métropolitaine de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a été publié. Il précise le niveau de qualité des logements prévu au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 à respecter en France métropolitaine pour bénéficier du maintien des taux de la réduction d'impôt sur le revenu « Pinel » en faveur de l'investissement immobilier locatif intermédiaire.

Il définit donc les nouvelles exigences demandées par l’Etat pour « subventionner la pierre » dans les territoires en déficit de logements (dispositif PINEL) pour les logements acquis en 2023 ou 2024. Ces nouvelles exigences se décomposent sur deux champs : l'écologie et la qualité d'usage

En matière écologique, le décret prend acte de la RE2020 et ainsi, pour maintenir l’exemplarité des logements subventionnés:

De plus, ces logements devront présenter un diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A.

En matière de "qualité" du logement, le décret définit des nouveaux critères de surfaces et de multi orientations. Ainsi, les logements dits Pinel devront :

Si il était urgent de redéfinir précisément les critères d'exemplarités de l'Etat pour subventionner des investissements locatifs, le décret mériterait d'être amendé pour compléter cette exemplarité.

Même si c'est un mal nécessaire, il est sans doute dommage de restreindre la qualité d'usage d'un logement à ses surfaces alors même que le gouvernement avait de nombreuses autres pistes décrites par exemple dans le Rapport de la mission sur la qualité du logement qu'il avait demandé à Laurent Girometti – François Leclercq. La multi-orientations des logements familiaux est quant à elle une excellente mesure permettant de conforter la qualité de l'air intérieur et / ou de limiter les inconforts d'été.

Sur le champ "écologique", la prise en compte de la RE 2020 est également une bonne chose mais tant d'autres critères indispensables auraient pu/du être intégrés comme par exemple l'accès à une forme de nature en ville (un parc à moins de 15 minutes), la prise en compte de la rareté de plusieurs "ressources" (avec l'obligation d'utiliser les autres indicateurs que le carbone dans l'ACV), le renforcement des obligations d'accès aux transports publics et/ou de dispositions en faveur des mobilités douces...

Par ailleurs, une réflexion sur les critères d'admissibilités des communes dans le dispositif Pinel en fonction de leur taux d'artificialisation favoriserait la mise en application future du ZAN.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle RE2020 pour les logements au 1er janvier 2022, le référentiel NF Habitat HQE devait s’adapter. C’est maintenant chose faite avec la parution de la version 4.0, applicable depuis le 1er octobre 2021, dont l’objectif est d’accompagner les acteurs du logement dans la mise en œuvre de la RE2020.

La mise à jour concerne tous les applicatifs existants pour la construction neuve et la rénovation. Les évolutions apportées par cette V4.0 sont notamment :

La RE2020 est la nouvelle réglementation encadrant la construction de bâtiments neufs. Limitée actuellement aux logements, elle évoluera pour prendre en compte les différentes typologies de bâtiments. Elle intègre de nouveaux indicateurs autour de 3 axes :

CERQUAL, porteur des certifications NF Habitat – NF Habitat HQE ambitionne avec ce nouveau référentiel de faciliter la prise en main et la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, tout en conservant la qualité globale des logements certifiés.

Pour s’aligner sur la réglementation, la nouvelle mouture du référentiel intègre donc les seuils de base de la réglementation dans la version NF Habitat. La RE2020 fonctionnant par seuils d’évolution comme pour l’indicateur ICcarbone, les opérations qui respectent d’ores et déjà les seuils futurs seront valorisées et gratifiées de plusieurs points dans le cadre de la certification NF Habitat HQE.

La RE2020 qui ne concerne pour l’heure que les bâtiments à usage d’habitation, seuls les applicatifs Constructions Logement et Construction Résidences Services sont concernés pour les projets dont le PC est déposé après le 1er janvier 2022. Les projets avec un PC déposé en RT2012 continuent d’utiliser la version 3.3.

Une mise à jour du référentiel est à prévoir lors de l’entrée en vigueur de la réglementation pour les autres typologies de bâtiments.

La version 4.0 du référentiel acte la fusion de l’applicatif Construction Maison avec l’applicatif Construction Logement. 3 typologies différentes sont désormais regroupées au sein du même applicatif, chacune avec ses spécificités

Un jeu d’icônes permet d’identifier les exigences associées aux différentes typologies du référentiel :

Quelques exigences remarquables apparaissent dans cette version de l’applicatif construction logement :

Enfin, une nouvelle mission optionnelle fait son apparition pour les opérations de logements collectifs en construction : le CCR Logement Témoin. Elle consiste à identifier sur site, dès la phase de logement témoin, la conformité de la construction par rapport aux caractéristiques certifiées lors de la conception. Le CCR Logement Témoin constitue ainsi une mesure de prévention en anticipation du CCR de fin de chantier.

Introduits dans la version 3 du référentiel, les profils « clé-en-main » permettent aux maitres d’ouvrages de pousser des thématiques définies par CERQUAL en répondant à un ensemble d’exigences disponibles dans le référentiel.

La V4.0 du référentiel intègre un nouveau de type de profil, les profils personnalisés, dont l’objectif est de mettre en avant des thématiques spécifiques portées par les maitres d’ouvrages (acoustique, anticipation des seuils RE 2025/2028…) :

La mise à jour de la certification NF Habitat qui intervient près de 4 ans après la parution de la version 3.0 ouvre un nouveau chapitre de la construction en France en poussant la porte de la RE2020 pour les constructions neuves, sans pour autant apporter de changement profonds dans le mode de fonctionnement de la certification.

Par ailleurs, les référentiels propres à la rénovation des bâtiments ne subissent que peu de modifications : une uniformisation des règles de certification sur la base de l’applicatif logement collectif et l’intégration des nouveaux labels de rénovation sont introduits.

Le décret tertiaire précise les modalités d'application de l’article 175 de la loi ELAN sur les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires. Il fixe des seuils ambitieux à atteindre pour les propriétaires et initie, en milieu d’année, un observatoire des consommations du tertiaire.

Le but du décret tertiaire est de réduire efficacement les consommations des bâtiments tertiaires en France. Pour ce faire, l’Etat met en place deux obligations auprès des propriétaires de bâtiments tertiaires dont la surface cumulée est supérieure à 1000 m² :

On parle bien ici d’obligations de résultats, par opposition à une obligation de moyens. Toutes les activités tertiaires sont visées, publiques et privées (équipements sportifs, établissements scolaires, entrepôts, supermarchés, bureaux etc.).

Sont également concernés tous les bâtiments à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires, sous réserve que cumul des surfaces des locaux tertiaires soit supérieur ou égal à 1000 m². Dans ce cas, les obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale s’appliqueront aux parties de bâtiments à usage tertiaire.

Seules exceptions : les lieux de cultes, et certains bâtiments participants à la défense du territoire (casernes, etc.)

En partant de la consommation annuelle de référence - en énergie finale - pour chaque bâtiment tertiaire de plus de 1000 m2 (la méthode pour déterminer cette valeur est présentée par la suite), les objectifs du décret tertiaire sont les suivants :

En cas de non atteinte de ces seuils, le propriétaire s’expose aux pénalités suivantes :

Mais comment déterminer cette consommation annuelle de référence ?

L’Etat, au travers de la plateforme OPERAT, lance un benchmark pour enregistrer précisément les consommations annuelles de toutes les typologies de bâtiments tertiaires en France.

Sur cette plateforme en ligne, les propriétaires doivent renseigner les consommations d’énergie finale réelles de leurs bâtiments d’activités tertiaires depuis 2010, et ce chaque année à partir de septembre 2022. Pour chaque bâtiment déclaré, le propriétaire choisi alors une année de référence entre 2010 et 2019, dont les consommations (notées « Crelat » dans les textes réglementaires) servent de base pour calculer les seuils à atteindre dans les trois décennies à venir.

A noter que, pour prendre en compte l’impact de phénomènes climatiques importants (sécheresse par exemple), la consommation énergétique annuelle des bâtiments renseignés est également ajustée automatiquement par l’outil OPERAT.

Cet ajustement est effectué en fonction des variations climatiques (ratio des consommations par apport à l’écart entre les degré-jour moyen entre 2009 et 2019 et les degrés jours de l’année étudiée - méthode de calcul précisée dans l’arrêté du 24 novembre 2020).

Pour ne pas pénaliser les bâtiments les plus récents, l’Etat a également prévu des valeurs seuils dites « absolues » Cabs, qui peuvent servir d’objectifs à atteindre à l’horizon 2030 à la place des objectifs « Crelat 2030» (qui eux sont relatifs aux consommations annuelles réelles de ces bâtiments).

Ces seuils sont calculés en additionnant les valeurs CVC (consommations relatives aux consommations de chauffage et de refroidissement du bâtiment) et valeurs USE (consommations relatives aux autres usages du bâtiments), fournies dans l’arrêté du 24 novembre 2020.

Par exemple, sur la base de la table ci-dessous disponible en annexe de l’arrêté du 24 Novembre 2020, un bâtiment de 1000m2 de bureaux de Flex Office à Paris doit consommer moins de 57+70 = 127 kwh/m2/an. Ce seuil Cabs peut remplacer le seuil CRelat 2030, qui lui aurait été égal à 60% des consommations de l’année de référence choisie par le propriétaire.

Ces seuils n’existent, au moment de la rédaction de cet article, que pour trois typologies de locaux tertiaires : l’enseignement, la logistique, et les bureaux.

Les seuils à atteindre peuvent être modulés pour les raisons suivantes :

L’ensemble des critères de modulations et des justificatifs à produire pour en bénéficier sont détaillés dans l’arrêté du 10 avril 2020 et l’arrêté du 24 novembre 2020.

Le décret continue d’évoluer. Notamment, les valeurs seuils des autres typologies de bâtiment tertiaires (supermarchés par exemple) sont en cours de définition. Les seuils Cabs pour 2040 et 2050 seront également définis plus tard par l’Etat dans le cadre des mises à jour du décret.

Un nouvel arrêté dit « Arrêté valeur absolue II » a également été rendu disponible à la consultation le 12/01/2022. Il vient notamment mettre à jour les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 10 avril 2020, modifiant la méthode d’ajustement des données de consommations en fonction des variations climatiques, et ajuste la formule de modulation de l’objectif exprimé en valeur relative Crelat.

La nouvelle annexe 1 met à jour entre autres les facteurs de conversion en énergie finale des réseaux de chaleur et de froid.

La nouvelle annexe 2 intègre la liste complète des catégories de bâtiments assujettis et donne le détail des valeurs absolues seuils à respecter pour certaines catégories comme les crèches ou les espaces de coworking.

Un prochain arrêté dit « Arrêté valeur absolue III » prévu pour le second semestre 2022 devrait traiter de manière plus exhaustive les seuils en valeur absolue des bâtiments assujettis, en plus de fixer des valeurs spécifiques pour les départements d’outre-mer.

Face aux problématiques engendrées par le changement climatique, notamment les vagues de chaleur qui tendent à augmenter, les cours d’école représentent une réponse pour adapter les infrastructures existantes en « îlot de fraîcheur ». Leur réfection contribue à prendre en compte les enjeux climatiques et améliorer le bien-être des enfants.

Cour d’école Émeriau (15ème) avant transformation ©CAUE de Paris

Cour d’école Émeriau (15ème) avant transformation ©CAUE de Paris

Les cours d’école représentent une surface importante dans nos villes et sont essentielles au développement social des enfants.

Les surfaces sont planes, bitumées et non perméables. Ces aménagements participent aux Ilots de Chaleur Urbain (ICU) à l’échelle des villes et limitent l’infiltration en augmentant le ruissèlement des eaux pluviales. Ces effets sont majeurs face au changement climatique, auxquels il est possible d’ajouter l’absence de végétation et l’érosion de la biodiversité.

D’un point de vue social, les cours d’écoles sont essentielles pour le développement des enfants. Depuis leur plus jeune âge, ils y développent l’appropriation de l’espace, l’affirmation de soi ainsi que l’apprentissage social. De par les surfaces planes des cours d’écoles et les espaces à usages non diversifiés dans ces lieux, le développement et le bien-être des enfants est complexifié et les conflits fréquents.

La température en France métropolitaine a augmenté de 1.7°C, en s’accélérant les dernières décennies : l’année 2019 a été la 3ème la plus chaude depuis le début du 20ème siècle [1]. Le changement climatique augmente le nombre de phénomènes météorologiques extrêmes et successifs. Il est important de pouvoir proposer des îlots de fraicheur aux habitants en cas de canicule.

Pour répondre aux enjeux du changement climatique et limiter la maîtrise foncière, les villes cherchent à adapter leurs infrastructures. Les cours d’école sont apparues comme un levier majeur. Les cours d’écoles naturelles ont plusieurs objectifs :

La Ville de Paris a été sélectionnée grâce au projet de cours OASIS (Ouverture, Adaptabilité, Sensibilisation, Innovation et lien Social) dans le cadre de l’appel à projet Actions Innovatrices Urbaines (IUA) de l’Union Européenne par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 10 cours ont ainsi été sélectionnées et seront transformées entre 2019 et 2022.

Différents partenaires accompagnent la Ville de Paris pour ce projet [3] :

Les cours OASIS réalisées par la Ville de Paris ont, pour certaines, vocation à être ouvertes au public en cas d’épisode caniculaire ou de façon ponctuelle pour l’organisation d’événements. Ainsi, ces îlots de fraîcheur créés ont pour objectif de bénéficier aux habitants, dont les personnes les plus vulnérables et favoriser le lien social au sein même du quartier.

Cour élémentaire Maryse Hilsz (20ème) avant la transformation © CAUE de Paris

Cour élémentaire Maryse Hilsz (20ème) avant la transformation © CAUE de Paris

Cour élémentaire Maryse Hilsz (20ème) après transformation en cour OASIS © CAUE de Paris

Cour élémentaire Maryse Hilsz (20ème) après transformation en cour OASIS © CAUE de Paris

Ainsi, l’adaptation des cours d’écoles en cours naturelles peut être une des réponses à la lutte contre le changement climatique, tout en améliorant le bien-être et le développement des enfants, ainsi que d’assurer la qualité de vie et la santé publique des habitants du quartier.

[2] http://www.ressources-caue.fr/GED_K/117054693523/20projetsdevegetalisation_dossierentier_web.pdf

[3] https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389

Pour aller plus loin : https://www.caue75.fr/content/ressources-cours-oasis

Depuis quelques années, le bois, ce matériau renouvelable doté de bonnes propriétés mécaniques, est de plus en plus représenté dans le monde de la construction : structures en lamellé collé, chaudières biomasses, isolation en laine de bois, parquet, mobiliers, fenêtres… Autant de secteurs qui prennent une part importante dans l’industrie du bois. A la racine de cette industrie, nous retrouvons les arbres et donc les forêts.

Climatiseurs naturels, les forêts absorbent le dioxyde de carbone, émettent de l’oxygène, abritent une grande partie de la biodiversité terrestre, favorisent l’évapotranspiration, régulent les pluies, nourrissent et stabilisent les sols… Bref beaucoup de fonctions essentielles à une planète vivable.

La question se pose alors, l’industrie du bois est-elle compatible avec le respect de la biodiversité ?

Avant de répondre à cette question, il y a d’abord un constat. En France, 50 % des forêts sont des monocultures et 33 % sont des peuplements de 2 essences.

Diversité des peuplements forestiers, IGN

Diversité des peuplements forestiers, IGN

Les parcelles forestières décrites ci-dessus ne sont donc pas des « forêts », mais des plantations d’arbres, semblables à une plantation de maïs ou de blé, dont la biodiversité est appauvrie. En effet, ce sont des lieux totalement aseptisés où une unique essence d’arbre est reine, sans insectes ni diversité, sans faune ni flore, bref, où toute la chaine de la biodiversité manque à l’appel.

Les mêmes pratiques de gestion que l’agriculture y sont d’ailleurs appliquées : traitements phytosanitaires pour protéger et stimuler ces peuplements non résilients (pesticides, engrais) et récoltes intensives. Cette récolte qui a lieu environ tous les 25 à 40 ans est appelée coupe rase. Les arbres sont coupés dans leur intégralité et les souches retirées. Les sols sont donc mis à nu entraînant leur lixiviation. Le faible écosystème présent est détruit et le paysage est transformé.

Ainsi, non seulement une exploitation forestière intensive remplit peu voire pas les nombreux rôles d’une forêt, mais en plus elle détruit l’environnement local.

Exemples de monoculture « aseptisée »

Le constat est clair, les forêts françaises ont été industrialisées pour répondre à la demande de plus en plus importante de la filière bois, industrialisée elle aussi. Et c’est là que réside le principal problème. La filière bois française s’est basée depuis une cinquantaine d’années sur les modèles nordiques. Les scieries ont été calibrées pour la découpe de résineux d’environs 40 cm de diamètre. Or, a contrario des pays scandinaves qui eux ont une grande majorité de résineux, deux tiers des essences françaises sont des feuillus. La forêt a donc été adaptée à l’industrie.

C’est pourquoi, aujourd’hui, les chênes centenaires français ont 2 débouchés principaux :

Il est donc urgent de réadapter les systèmes de transformation du bois en France en prônant l’échelle locale des scieries. Mais il est aussi crucial de réapprendre à gérer nos forêts durablement car elles sont l’un de nos meilleurs alliés face au changement climatique, pour toutes les raisons citées préalablement. De plus, la filière bois jouera un rôle majeur dans les choix sylvicoles de demain.

Actuellement, deux labels font foi dans la filière bois : FSC et PEFC.

Créé en 1999 par l’industrie du bois, le label PEFC est aujourd’hui très largement représenté en France, en Europe et même dans le monde. D’après leur communication, ce label doit « promouvoir une gestion durable des forêts ». Dans les faits[1], les contrôles et les « règles de gestion forestière durable » imposés aux propriétaires manquent de cohérence. Les coupes rases n’y sont absolument pas interdites. Il suffit de compléter le formulaire d’inscription et de payer une cotisation pour voir sa production de bois estampillée du label PEFC sans contrôle systématique. Encore aujourd’hui, de nombreux propriétaires certifiés n’ont jamais été audités par un organisme indépendant.

Le label FSC quant à lui interdit les coupes rases, exceptées sur les surfaces infèrieures à 10 hectares ou à 25 hectares en région Landes de Gascogne. Cette fenêtre est bien assez grande pour adopter une sylviculture destructrice de son milieu.

Alors que tant d’acteurs cherchent à améliorer la situation en demandant ces labels, ces derniers ne répondent pas nécessairement à l’ambition projetée. L’un parce qu’il communique les mots « gestion durable » sur des pratiques destructrices de l’environnement. L’autre parce qu’il permet, en usant et abusant du seuil de 10 ha, à des exploitations de pratiquer des coupes rases. Pire, ces labels pérennisent la pratique industrielle sylvicole en donnant une illusion de durabilité qui rassure le grand public et apaise ceux qui veulent ne pas savoir.

Il est tout à fait possible de mêler production de bois et respect de l’environnement. Il faut simplement que des critères autres que la finance entrent en considération.

On peut citer l’exemple de la sylviculture irrégulière. Les arbres sont récoltés progressivement en s’assurant un couvert forestier cohérent en permanence. Toutes les tailles et les essences d’arbres locales sont présentes et se régénèrent naturellement, entraînant un écosystème fonctionnel avec une intégrité et une résilience forte face aux catastrophes. Cette gestion s’accompagne de collaborations avec des entreprises locales (bucheronnage et débardage utilisant des machines légères, scieries, sociétés de transformations et de distribution).

Des groupements forestiers et des initiatives citoyennes se créent afin de rendre cette industrie locale et raisonnée, possible.

En conclusion, il est possible, de parvenir à des solutions qui permettent de trouver un équilibre entre la conservation de la biodiversité forestière et l’utilisation durable des forêts. Les effets des activités anthropiques sur la biodiversité ne sont pas tous à déplorer, comme le montrent de nombreux exemples concrets d’initiatives couronnées de succès en matière de gestion, conservation, restauration et utilisation durable de la biodiversité forestière.

A l’heure où la future réglementation thermique (RE 2020) presse à juste titre toute la filière de la construction à favoriser le matériau bois, il est indispensable que le gouvernement donne un signal fort (réglementation, label fiable …) en faveur d’une sylviculture au profit de la forêt, de sa biodiversité et des bienfaits que nous lui prêtons tous. C’est d’ailleurs l’objet de la proposition SL3.4 de la convention citoyenne qui est actuellement débattue à l’Assemblée nationale.

Enfin comme dans tout marché, le consommateur final joue un rôle essentiel. Au même titre qu’il est possible de connaître la provenance, la variété et le caractère biologique des légumes que l’on achète, il devrait être possible de connaître la provenance, l’âge et le mode de gestion de l’arbre qui a servi à fabriquer nos menuiseries.

Se poser ces questions en tant que consommateur, c’est déjà en partie aider nos sociétés modernes à ré-enchanter nos forêts.

[1] Règles de la gestion forestière durable en France Métropolitaine (PEFC)

Eté 2020, l’ADEME communique sur le nouveau contenu CO2 de l’électricité en France pour le chauffage électrique. La note diffusée par l’ADEME affiche un contenu carbone de 79 gCO2/kWh, contre un ratio de 210 gCO2/kWh tel que pris en compte actuellement pour l’expérimentation E+C-. Pourtant, même si la France se dirige vers les énergies renouvelables, l’énergie nucléaire était et reste aujourd’hui la source de production principale du réseau français. Alors comment expliquer une telle réduction du contenu carbone de l’électricité pour le chauffage électrique ? Quelles en sont les conséquences ?

Le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) met à disposition un grand nombre d’information concernant la production et la consommation d’électricité en France. Le bilan de l’année 2020 affiche notamment le mix électrique réel de l’année passée.

Répartition de la production d’électricité par filière en France en 2020 (source : RTE)

En parallèle, l’ADEME propose un outil, la Base Carbone qui informe sur le contenu CO2 produit par chaque filière de production. Connaissant ainsi le contenu carbone des différentes filières de production ainsi que la production réelle pour chaque filière, il est alors possible d’établir le bilan carbone annuel de façon précise.

Source : Base Carbone ADEME (2013)

Cependant, ces bilans annuels ne permettent pas d’établir directement des contenus carbone de l’électricité par usage (chauffage, ECS, éclairage…), et donc de projeter les émissions carbone d’une nouvelle construction. Cela s’explique notamment par le fait que le mix énergétique -et donc le contenu carbone de l’électricité- est en constante évolution, au cours d’une année, d’un mois mais également au cours d’une même journée pour répondre à la demande réelle d’électricité.

Cette variation du mix électrique est liée à la variation de la demande qui apparaît au cours des journées, comme le montre le graphique ci-dessous :

Source : RTE

Ces pics de demande ne peuvent être assurés complétement par le nucléaire ou les énergies renouvelables. Ce sont alors les filières thermiques (gaz, fioul, charbon) très émettrices qui vont répondre à ce « surplus » de la demande, ce qui conduit à un contenu carbone de l’électricité beaucoup plus important lors de ces périodes.

Toute la problématique est alors de pouvoir établir une valeur « moyenne » du contenu carbone de l’électricité, et plus particulièrement de l’électricité destinée au chauffage afin de pouvoir comparer les différentes solutions d’approvisionnement et leur impact environnemental de la manière la plus juste possible.

Plusieurs méthodes existent à ce jour, basées sur différents modèles mathématiques. Voici en détail les deux principales méthodes utilisées.

Cette méthode est actuellement utilisée pour les analyses de cycle de vie dans le cadre de l’expérimentation E+C-, mais sert également de référence pour les évaluations carbone réalisées par l’ADEME.

Cette méthode consiste à scinder la production en deux : une production de base, stable et peu émettrice, et une production dite saisonnalisée qui permet de répondre aux pics de demande grâce à une production complémentaire thermique très émettrice de carbone.

De manière plus précise, la méthode consiste à :

Bilan électrique 2020 (source : RTE)

Profil de consommation du chauffage en France en 2020 (source : RTE)

La méthode mensualisée par usage est adoptée par la nouvelle réglementation environnementale, la RE2020 qui remplace la RT2012 et contraint les émissions de carbone des nouvelles constructions.

Cette méthode propose d’attribuer proportionnellement le contenu carbone mensualisé du mix électrique français à la consommation mensuelle d’un usage.

Dans le détail, cette méthode consiste à :

Cette méthode peut également être appliquée au pas de temps horaire ce qui permet une meilleure prise en compte de la flexibilité des moyens de chauffage. La mise en application (calculs) est cependant beaucoup plus complexe et les résultats sont très proches de la méthode mensualisée par usage.

La méthode saisonnalisée par usage présente un certain nombre de limites qui ne reflètent pas le fonctionnement réel de la production et de la consommation de l’électricité en France. En voici les principales :

L’ADEME considère ainsi que cette méthode est trop simpliste et aboutit à facteurs d’émission carbone beaucoup trop élevés. L’ADEME indique également dans la note technique diffusée en juillet 2020 que « cette méthode est devenue obsolète au regard de l’évolution du mix énergétique français, car conduisait à considérer l’usage chauffage comme 100% saisonnalisé ».

A contrario, l’ADEME précise dans sa note que la nouvelle méthode dite « mensualisée par usage » est plus simple, plus parlante et reflète l’aspect saisonnalisé du chauffage de façon plus juste.

Synthèse comparative des deux méthodes

D’une part, ce changement abrupt de contenu carbone de l’électricité pour le chauffage créé une rupture entre aujourd’hui et les précédentes études carbone ou analyse de cycle de vie, les rendant incomparables.

Cette réévaluation du contenu carbone sous-entend également que la valeur précédente était bien supérieure au contenu « réel », et cela est d’autant plus vrai sur les dernières années avec l’évolution du mix électrique français et l’incorporation des énergies renouvelables que la méthode « saisonnalisée » ne permettait pas de prendre efficacement en compte.

D’autre part, cet abaissement du contenu carbone du chauffage électrique va tendre à provoquer une recrudescence de ce type de systèmes, avec cependant quelques limites.

Pour les nouvelles constructions, la RE2020 qui intègre ce nouveau contenu carbone devrait être applicable à partir de 2022 pour les logements, bureaux et établissements d’enseignement. Cette nouvelle réglementation environnementale intègre notamment un seuil d’émission de CO2 pour la phase exploitation des nouvelles constructions. Le ratio carbone étant très favorable pour le chauffage électrique, le seuil carbone imposé ne permettrait vraisemblablement pas de limiter la mise en œuvre de systèmes de chauffage électrique. La RE2020 intègre cependant un nouvel indicateur qui vise à limiter la part d’énergie non renouvelable consommée. Le ministère de la Transition Ecologique précise bien que cet indicateur de performance énergétique a bien vocation à limiter voire proscrire ce type de chauffage.

Le discours laisse cependant penser qu’avec une enveloppe exceptionnelle et des besoins en chauffage considérablement réduits, il serait possible de recourir à des systèmes de chauffage électrique à effet Joule (c’est notamment le cas sur certaines opérations passives). Si l’on considère cette solution sur le volet carbone, elle n’est pas forcément dénuée de sens.

En effet, le système de chauffage sera peu efficient, et donc les émissions de carbone liées à la phase exploitation seront plus importantes. Cependant, les retours d’expérience de l’expérimentation E+C- montrent que le poids carbone des nouvelles constructions provient majoritairement des produits de construction, et cela est d’autant plus vrai pour les bâtiments disposant d’une enveloppe très performante.

Le chauffage électrique permet ainsi de limiter le poids carbone des produits de construction : moins de réseaux, absence de chaufferie et de son local… Se pose alors la question suivante pour les bâtiments très performants : vaut-il mieux privilégier un système d’approvisionnement plus performant et plus vertueux (type réseau de chaleur géothermique, chaufferie bois…) nécessitant des équipements matériels à l’impact carbone lourd, ou une solution plus « simple » dont l’impact carbone en exploitation (lié aux consommations d’énergie) n’est plus si « noir » ?

A ce jour, les données carbone des produits du lot Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) sont prises forfaitairement dans les analyses de cycle de vie du cadre de l’expérimentation E+C-. L’expérimentation propose ainsi un lot CVC forfaitaire à l’impact carbone très fort mais qui ne permet pas de différencier les solutions d’approvisionnement. La base de données carbone des produits liés à ce lot est encore trop peu fournie pour répondre complétement à l’interrogation précédente. Nous sommes ainsi encore très dépendants de la volonté des industriels à créer des fiches Profil Environnemental Produit (PEP).

Pour les opérations de rénovation, la RE2020 n’est pas applicable, c’est toujours la Réglementation Thermique existant (RTex) qui fait foi, dont les exigences ne sont pas à la hauteur de l’urgence climatique actuelle. L’enjeu de l’approvisionnement énergétique est d’autant plus important pour les opérations de rénovation, puisque les contraintes architecturales de l’existant (surfaces et épaisseurs disponibles pour l’isolation notamment), complexifient la réalisation d’une enveloppe thermique performante. En conséquence, cela signifie des consommations de chauffage généralement plus importantes que pour une construction neuve.

C’est donc un argument de poids qu’offre cet abaissement du ratio d’émission carbone du chauffage électrique pour limiter les émissions de carbone en exploitation, abaissement sur lequel il est important de prendre du recul.

À l’échelle nationale, une recrudescence des systèmes de chauffage électrique provoquerait une forte augmentation de la demande électrique en particulier lors des périodes froides. Si cette recrudescence est trop franche et ne laisse pas le temps au parc électrique français de s’adapter, la production électrique de ce surplus serait alors assurée par les filières de production électrique thermique (charbon, gaz, fioul) et le facteur d’émission carbone du chauffage électrique serait alors bien plus conséquent.

Il est également important d’observer les conséquences du chauffage électrique à une échelle plus large que la France. En effet, la France exporte une partie de son électricité décarbonée. De manière simplifiée, en multipliant les systèmes de chauffage électrique, la consommation d’électricité en France va de fait augmenter, et la part d’électricité exportée va diminuer afin de répondre à cette demande. Cela signifie que les pays voisins qui importaient l’électricité produite en France vont devoir la compenser en utilisant des systèmes de production beaucoup plus carbonés. Le bilan carbone global est alors beaucoup moins vertueux qu’affiché… Si ce poids carbone n’est pas pris en compte dans le contenu carbone retenu pour la RE2020, d’autres méthodes dites incrémentales permettent bien de le prendre en compte et sont utilisées à des fins d’évaluation de politique publique.

Certifications HQE BD, NF Habitat HQE, Breeam,… Labels Effinergie, E+C-, BiodiverCity, OsmoZ… Vous connaissez ces différentes certifications et labels qui valorisent la qualité environnementale d’une opération et pour lesquels Vizea vous accompagne. Mais connaissez-vous la démarche Bâtiment Durable Francilien (BDF)? Alors que le référentiel Quartier Durable Francilien est en gestation, petit retour sur cette démarche à l'échelle du bâti ...

Initiée en Ile de France en 2017 par le centre de ressources Ekopolis, la démarche BDF s’adresse aux maîtrises d’ouvrages publiques et privées : collectivités territoriales, bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers, foncières,… et ce, pour toute typologie de bâtiment, tant en neuf qu’en rénovation. Aussi, même si elle va permettre d’attester de la qualité environnementale d’un projet, la démarche BDF se distingue des certifications existantes grâce à une approche innovante : une approche collaborative.

En effet, la démarche BDF, consiste à accompagner et évaluer des opérations de construction et de réhabilitation durables en Ile de France,et se veut aussi comme un lieu d’échanges et d’apprentissage où les différents acteurs de l’opération, rassemblés au sein d’une même équipe, échangent avec les autres professionnels du secteur aux différents moments clés de l’opération.

Ainsi, pour tout projet, la démarche BDF intervient lors :

Les jalons d’un projet BDF

A chacune de ces étapes, la Maîtrise d’ouvrage et son équipe (AMO, MOE, entreprises) effectuent un travail de fond en faveur d’une opération plus durable avec Ekopolis et l’Accompagnateur BDF sur la base d’une grille d’évaluation.

Cette évaluation détaillée permet de valoriser l’opération selon 300 critères répartis en 7 thématiques :

Les 7 thèmes (et leurs sous-thèmes) de la Démarche BDF

L’équipe projet présente ensuite l’opération à une commission interprofessionnelle qui va apporter un regard sur la cohérence d’ensemble du projet. Celle-ci valorisera d’autant plus le travail de l’équipe projet que les différentes thématiques auront été abordées avec un même degré d’attention. De plus en plus, la méta-cohérence, c’est-à-dire la cohérence non seulement interne de l’opération (traitement homogène des thématiques) mais également externe est prise en compte pour s’assurer de la cohérence territoriale de l’opération : une école, fuut- elle en paille et BEPOS, est- elle cohérente si elle est construite loin des habitants et/ou proche de nuisances (acoustique, pollution…) et/ou loin de tout transport en commun ?

Jury Commission interprofessionnelle

Radar BDF

Par ailleurs, la commission jugera discute également les aspects innovants proposés par l’équipe projet. Ces ninnovations ne sont pas nécessairement techniques mais peuvent porter sur une nouveauté fonctionnelle : l’initiation d’une pratique encore peu commune comme par exemple, l’accessibilité au parking souterrain, sans avoir à emprunter le hall des résidents, offerte aux riverains du projet Reflay à Viroflay que nous accompagnons, afin de démocratiser le droit d’usage.

Ces commissions publiques sont un temps d’échange et de retour d’expériences en direct avec les participants : maîtrises d’ouvrages, architectes, bureaux d’études, entreprises, utilisateurs,…

Réalisées avant le dépôt de PC, à environ 2/3 de l’avancement du chantier puis après deux années d’exploitation, les commissions permettent ainsi de partager les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées, pour esquisser collectivement des pistes d’améliorations qui pourront être intégrées à l’opération présentée, mais aussi aux opérations des autres acteurs présents.

Ce temps d’échange aboutit à un niveau de reconnaissance pour le MOA et son opération, qui se situe sur une échelle de 4 niveaux : cap, bronze, argent et or.

Ce niveau de reconnaissance, provisoire en phase conception et en phase chantier, ne sera définitif qu’en phase exploitation (2 ans après la livraison).

La reconnaissance : un label de qualité délivré par l’interprofession

Outre la montée en compétence de l’ensemble des participants et la large visibilité apportée à l’opération présentée et ses acteurs, la démarche BDF permet une meilleure intégration de sujets essentiels dans les différents projets comme la solidarité, la gestion de l’eau ou encore l’emploi de ressources et de savoirs-faires locaux à l’échelle du territoire de l’Ile-de-France.

Ainsi, la thématique « Solidaire » permet de s’interroger sur la mixité fonctionnelle, générationnelle ou sociale du projet afin de favoriser le logement pour tous, les services de proximité, l’insertion par l’emploi mais aussi l’optimisation d’espaces en recherchant leur partage entre utilisateurs (ex : laveries, locaux pour associations de quartier, pour une AMAP, un atelier de réparation de vélos, un garage associatif, un fab-lab, un jardin potager ou des composts collectifs…) et leur évolutivité.

Le thème « Eau », enjeu très important en Ile-de-France en raison de son urbanisation et de son exposition aux conséquences des changements climatiques en cours notamment aux épisodes de fortes chaleurs et de sècheresses, permet de s’interroger sur la réduction du besoin en eau potable, la récupération des eaux, la gestion des eaux pluviales de manière naturelle et paysagère et la gestion des eaux usées (réduction à la source de leur pollution ou traitements alternatifs de dépollution).

Le thème « Autres ressources », quant à lui, va venir porter une réflexion sur les déchets liés à l’usage et les ressources naturelles à travers la réduction du besoin en matériaux, les matériaux économes en ressources et les filières locales et contrôlées.

A noter que pour chaque niveau de reconnaissance sont définis un nombre de points minimum (voir schéma précédent) et quelques pré-requis : une analyse du site pour le niveau CAP, complétée, pour le niveau Bronze, d’un planning prévisionnel de l’opération (intégrant les moments forts de la démarche BDF) à faire vivre entre tous les acteurs tout au long de l’opération, d’une exigence de valorisation des déchets de chantier d’au moins 70%, d’un suivi des consommations des fluides et d’une étude de contribution à l’effet d’îlot de chaleur urbain. La mise en œuvre de solutions contre ce phénomène ainsi que la réalisation d’un audit énergétique et architectural en cas de rénovation sont quant à elles nécessaires pour l’atteinte du niveau Argent. Enfin, le niveau Or ne pourra être délivré sans les prérequis précédents et un inconfort thermique limité à 30h/an, la réalisation d’une étude de confort lumineux de type FLJ, une valorisation accrue des déchets de chantier (>90%) et la mise en œuvre de matériaux avec étiquettes A+.

Formé par Ekopolis, l’accompagnateur BDF accompagne l’équipe projet - dont il fait partie (soit au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre soit de l’assistance à maîtrise d’ouvrage) - dans la mise en œuvre de la démarche BDF, afin de faire progresser à la fois l’équipe projet et l’opération.

Au regard des atouts et contraintes du projet, il aide les acteurs de l’opération à atteindre le meilleur niveau de qualité possible, à coût global maîtrisé.

Sans se substituer à l’ensemble des acteurs du projet, il a pour rôle :

A chacune de ces trois phases, l’Accompagnateur BDF présente l’opération en Commission BDF avec l’équipe projet.

2 projets accompagnés par Vizea

Page 2 sur 19