Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Dans l’optique d’exploiter les résultats et les enseignements de diverses opérations d’habitat sur les coûts et la qualité de la filière construction et réhabilitation, le PUCA met en place des ateliers de travail collaboratifs. Regroupés sous l’intitulé « Les Ateliers de l’innovation », ils ambitionnent de mobiliser des chercheurs et des professionnels de la filière : maîtres d’ouvrages, programmistes, assistants à maître d’ouvrage, architectes, bureaux d’études, économistes, entreprises, constructeurs, artisans, industriels, bureaux de contrôle, consultants, exploitants, gestionnaires, formateurs…

Dans l’optique d’exploiter les résultats et les enseignements de diverses opérations d’habitat sur les coûts et la qualité de la filière construction et réhabilitation, le PUCA met en place des ateliers de travail collaboratifs. Regroupés sous l’intitulé « Les Ateliers de l’innovation », ils ambitionnent de mobiliser des chercheurs et des professionnels de la filière : maîtres d’ouvrages, programmistes, assistants à maître d’ouvrage, architectes, bureaux d’études, économistes, entreprises, constructeurs, artisans, industriels, bureaux de contrôle, consultants, exploitants, gestionnaires, formateurs…

Vous êtes un particulier et rêvez de mettre en place un compostage partagé au pied de votre immeuble ? Un élu qui souhaite soutenir de telles initiatives ? Un responsable d’établissement souhaitant installer un compostage autonome ? L’ADEME publie deux guides – à destination des particuliers et des professionnels – qui proposent un aperçu exhaustif de la question du compostage partagé (particuliers) et autonome (établissements) : enjeux, méthodologie, systèmes, points de vigilance, coûts et retours d’expériences sont passés à la loupe dans ces deux guides très complets.

Vous êtes un particulier et rêvez de mettre en place un compostage partagé au pied de votre immeuble ? Un élu qui souhaite soutenir de telles initiatives ? Un responsable d’établissement souhaitant installer un compostage autonome ? L’ADEME publie deux guides – à destination des particuliers et des professionnels – qui proposent un aperçu exhaustif de la question du compostage partagé (particuliers) et autonome (établissements) : enjeux, méthodologie, systèmes, points de vigilance, coûts et retours d’expériences sont passés à la loupe dans ces deux guides très complets.

Un travail d’harmonisation entre le label THPE et le label Effinergie + a également été engagé. Ainsi, au lieu d’une réduction de la consommation d’énergie primaire de 30% par rapport à la RT – initialement envisagée – le label Effinergie+ s’aligne sur le label THPE et exige une consommation RT2012-20% (voir la fiche de synthèse du label Effinergie+ en logement neuf).

Dommage, aucun de ces labels ne permet d’atteindre le niveau TP (Très Performant) du nouveau référentiel HQE, qui nécessite une réduction de la consommation d’énergie primaire d’au moins 30% par rapport à la RT2012…

Dommage, aucun de ces labels ne permet d’atteindre le niveau TP (Très Performant) du nouveau référentiel HQE, qui nécessite une réduction de la consommation d’énergie primaire d’au moins 30% par rapport à la RT2012…

Les deux labels HPE et THPE devraient être finalisés incessamment sous peu à l’issue de la concertation en cours. Les exigences complètes devraient être disponibles à la rentrée 2013.

Retrouvez le communiqué de presse du ministère.

Dans la feuille de route pour la transition écologique publiée dans le cadre de la conférence environnementale qui s’est tenue en septembre dernier, le gouvernement faisait le constat de la grande difficulté dans laquelle les modifications tarifaires et réglementaires successives avaient placées les filières de l’éolien et du photovoltaïque.

Dans la feuille de route pour la transition écologique publiée dans le cadre de la conférence environnementale qui s’est tenue en septembre dernier, le gouvernement faisait le constat de la grande difficulté dans laquelle les modifications tarifaires et réglementaires successives avaient placées les filières de l’éolien et du photovoltaïque.

Dans ce cadre, Certivéa et CertiNergy, une société spécialisée dans le conseil sur les CEE, ont signé un accord de partenariat dont l’objectif est de faciliter l’accès aux primes CEE pour les acteurs souhaitant s’engager dans la certification HQE® de bâtiments non résidentiels.

Dans ce cadre, Certivéa et CertiNergy, une société spécialisée dans le conseil sur les CEE, ont signé un accord de partenariat dont l’objectif est de faciliter l’accès aux primes CEE pour les acteurs souhaitant s’engager dans la certification HQE® de bâtiments non résidentiels.  CertiNergy accompagnera les maîtres d’ouvrage en réalisant en amont des projets, une estimation des primes qui leurs seront allouées et en les guidant dans le dispositif des CEE, qui est très complexe et dont les mécanismes sont souvent difficiles à appréhender.

CertiNergy accompagnera les maîtres d’ouvrage en réalisant en amont des projets, une estimation des primes qui leurs seront allouées et en les guidant dans le dispositif des CEE, qui est très complexe et dont les mécanismes sont souvent difficiles à appréhender. L’observatoire BBC d’Effinergie a publié cet été une étude statistique sur la valeur de la perméabilité à l’air mesurée dans les bâtiments BBC, celle-ci étant un enjeu majeur pour les bâtiments à faible consommation d'énergie.

L’observatoire BBC d’Effinergie a publié cet été une étude statistique sur la valeur de la perméabilité à l’air mesurée dans les bâtiments BBC, celle-ci étant un enjeu majeur pour les bâtiments à faible consommation d'énergie.

L’APPA (Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique) vient de publier une nouvelle brochure sur la qualité de l’air intérieur dans les crèches avec décryptage des principaux polluants en cause et un certain nombre de leviers d’actions.

Une étude publiée au printemps dernier révélait qu’environ 3 enfants sur 10 sont exposés à des niveaux des principaux polluants atmosphériques supérieurs aux valeurs guides recommandées par l’OMS et l’ANSES. Les enfants en bas âge sont particulièrement vulnérables du fait de leur système respiratoire et immunitaire encore non mature. Il doit donc être porté un intérêt tout particulier aux crèches, où environ la moitié des enfants de moins de 6 ans passent au moins une journée par semaine (source : Apege). La brochure publiée par APPA propose des clefs pour comprendre et agir sur la qualité de l’air intérieur dans les crèches.

Une étude publiée au printemps dernier révélait qu’environ 3 enfants sur 10 sont exposés à des niveaux des principaux polluants atmosphériques supérieurs aux valeurs guides recommandées par l’OMS et l’ANSES. Les enfants en bas âge sont particulièrement vulnérables du fait de leur système respiratoire et immunitaire encore non mature. Il doit donc être porté un intérêt tout particulier aux crèches, où environ la moitié des enfants de moins de 6 ans passent au moins une journée par semaine (source : Apege). La brochure publiée par APPA propose des clefs pour comprendre et agir sur la qualité de l’air intérieur dans les crèches.

Les principaux polluants identifiés dans cette brochure sont : les COV (en particulier le benzène et le formaldéhyde), le radon, les allergènes (allergènes dus aux animaux, acarien et moisissures)et les particules.

Les pistes d’actions évoquées:

Deux décrets parus le 2 décembre 2011 portent sur la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant du public (ERP), dont font partie les crèches : le premier (n°2011-1728) les oblige à procéder à une surveillance de la qualité de l’air intérieure (mise en application en 2015 pour les crèches), le second (n°2011-1727) définit des valeurs-guides pour l’air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène (mise en application respectivement en 2015 et 2013).

L’arrêté du 13 mai 2011 oblige quant-à lui les industriels à étiqueter les produits de construction depuis de janvier 2012, indiquant le niveau d’émission de polluants volatils (niveau décroissant de C à A+).

Pour lutter contre les acariens et allergènes, il est entre autres recommandé d’éviter les tapis et les rideaux et de préférer les sols lisses aux moquettes.

Concernant les jouets, on peut se référer à des labels allemands (GS, SpielGut, Öko-Test) pour s’assurer de l’absence de substances toxiques. Il faut également privilégier, lors de l’achat, les poupées en tissu ou coton bio, les peluches en fibres naturelles, les jouets en bois brut non vernis (ou avec des peintures non toxiques) et des produits en plastiques indiqués «sans phtalates». Il est recommandé de laver les jouets avant de les donner à l’enfant, et de les laisser s’aérer à l’air libre pour évacuer les COV.

Pour le mobilier, il est conseillé de se référer à la marque NF Mobilier Crèche, qui atteste l’absence de métaux lourds et un taux de formaldéhyde limité.

Pour les produits d’entretien et d’hygiène, textiles et autres, il est recommandé de favoriser les produits labellisés : Ecolabel Européen, NF Environnement, l’Ange Bleu, etc. pour s’assurer d’une limitation des émissions de substances cancérigènes et de COV.

Pour aller plus loin :

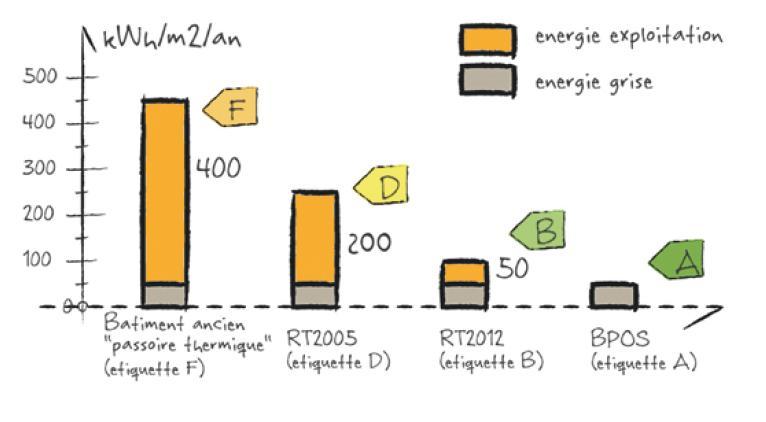

Dès 2002, la France s’est engagée, selon les recommandations du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), à réduire ses émissions dans tous les secteurs afin de contenir le réchauffement climatique à un niveau d’élévation de 2°C maximum. Le Grenelle de l’Environnement en 2007 a été l’occasion de réaffirmer ses engagements et de les décliner plus précisément dans une échelle de temps plus courte.

Dès 2002, la France s’est engagée, selon les recommandations du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), à réduire ses émissions dans tous les secteurs afin de contenir le réchauffement climatique à un niveau d’élévation de 2°C maximum. Le Grenelle de l’Environnement en 2007 a été l’occasion de réaffirmer ses engagements et de les décliner plus précisément dans une échelle de temps plus courte. Les premiers panneaux photovoltaïques installés en Europe vont arriver en fin de vie dans les prochaines années (durée de vie moyenne d’un module de 20 à 30 ans) : comment est organisée la gestion de ces nouveaux déchets ?

La directive européenne des DEEE

Depuis fin 2011, la directive européenne DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) requiert que tous les fabricants de produits électroniques et électriques mettent en place ou participent à la mise en place de la reprise et du recyclage de leurs produits.

Jusqu’alors plus ou moins exemptée du respect de cette directive, la filière photovoltaïque y est aujourd’hui clairement soumise. La nouvelle directive proposant notamment d’étendre le dispositif aux panneaux solaires photovoltaïques a en effet été validée par le Conseil de l’Union Européenne en juin dernier.

Filière existante

L’association européenne « PV Cycle » a été créée en 2007 par l'industrie photovoltaïque. Basée à Bruxelles, elle propose un service de reprise et recyclage de panneaux photovoltaïques partout en Europe. 90% des fabricants commercialisant des modules photovoltaïques en Europe sont aujourd’hui adhérant à PV CYCLE. En échange d’une cotisation annuelle fonction du nombre de modules photovoltaïques produits, l’association s’engage à collecter et recycler tous les modules photovoltaïques des entreprises adhérentes installés en Europe. La collecte et le recyclage sont ainsi entièrement financés par les fabricants et importateurs de panneaux.

Concrètement, dans le cas de modules photovoltaïques à base de silicium cristallin, un traitement thermique permet de séparer les différents éléments du module photovoltaïque et de récupérer les cellules photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent) qui sont alors renvoyés vers leurs filières de traitement respectives. Les semi-conducteurs sont quant à eux réutilisés dans de nouveaux modules notamment.  Au 1er trimestre 2012, l’association PV Cycle a enregistré une collecte record de 1 000 T de panneaux usagés en Europe.

Au 1er trimestre 2012, l’association PV Cycle a enregistré une collecte record de 1 000 T de panneaux usagés en Europe.

Une carte des points de collecte de PV Cycle en Europe est disponible sur le site de l’association.

Fin 2011, un second acteur du recyclage de panneaux PV est apparu : l’association CERES basée à Paris (Centre Européen pour le Recyclage de l’Energie Solaire) qui regroupe des acteurs intervenants à toutes les étapes de la filière (producteurs, exploitants, bureaux d’études, installateurs). Les points de collecte sont en cours de structuration : 35 nouveaux points sont prévus en France avant octobre, l'ouverture de points de collecte dans le reste de l'Europe étant prévue pour 2013.

Initiative régionale

Le Département des Alpes-de-Haute-Provence - qui accueille sur son territoire près de 168 MW de solaire photovoltaïque (premier département français par sa puissance PV installée) - a signé un partenariat avec l'association européenne «PV Cycle» pour organiser au mieux le recyclage des panneaux sur son territoire. Concrètement, il s’agit d’équiper les déchetteries volontaires du territoire de deux conteneurs de collecte de panneaux (service gratuit pour les particuliers et artisans) et de faciliter l'organisation gratuite de la collecte pour des volumes importants par l'envoi d'un camion.

Ainsi, du fait des nouvelles obligations réglementaires, la filière de recyclage du photovoltaïque se structure et se développe et devrait être en mesure de traiter les volumes importants de panneaux qui vont arriver en fin de vie dans les prochaines années.

Le Conseil général organise, en partenariat avec le FCBA, le CNDB, Francilbois et Ports de Paris, un appel à projets européen destiné à soutenir l’éco-construction via le développement de nouveaux procédés constructifs à base de bois.

Doté d’un fonds de 1,5 million d’euros (reparti entre les différents lauréats), ce concours d’idées s’adresse aux entreprises, et en particulier aux PME qui souhaitent proposer des réalisations innovantes, individuelles ou collaboratives, en matière de construction durable utilisant le bois.

Cet appel à projets illustre la volonté du Conseil général des Yvelines de faire partie des leaders dans le domaine de l’éco-construction et de la construction bois en particulier. En effet, compte tenu de l’augmentation du coût de l’énergie, de la législation en vigueur dans le secteur du bâtiment et l’évolution vers un mode de vie plus écologique, l’éco-construction apparait comme un secteur à fort potentiel de développement.

Pour être éligibles, les projets devront s'inscrire

Les projets candidats seront évalués sur la base de thématiques obligatoires complétées par des thématiques encouragées (mais non discriminantes).

Le calendrier de l’appel à projets

Retrouvez le dossier de candidature d’appel à projets

Page 10 sur 19