Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Dès 2002, la France s’est engagée, selon les recommandations du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), à réduire ses émissions dans tous les secteurs afin de contenir le réchauffement climatique à un niveau d’élévation de 2°C maximum. Le Grenelle de l’Environnement en 2007 a été l’occasion de réaffirmer ses engagements et de les décliner plus précisément dans une échelle de temps plus courte.

Dès 2002, la France s’est engagée, selon les recommandations du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), à réduire ses émissions dans tous les secteurs afin de contenir le réchauffement climatique à un niveau d’élévation de 2°C maximum. Le Grenelle de l’Environnement en 2007 a été l’occasion de réaffirmer ses engagements et de les décliner plus précisément dans une échelle de temps plus courte. Les premiers panneaux photovoltaïques installés en Europe vont arriver en fin de vie dans les prochaines années (durée de vie moyenne d’un module de 20 à 30 ans) : comment est organisée la gestion de ces nouveaux déchets ?

La directive européenne des DEEE

Depuis fin 2011, la directive européenne DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) requiert que tous les fabricants de produits électroniques et électriques mettent en place ou participent à la mise en place de la reprise et du recyclage de leurs produits.

Jusqu’alors plus ou moins exemptée du respect de cette directive, la filière photovoltaïque y est aujourd’hui clairement soumise. La nouvelle directive proposant notamment d’étendre le dispositif aux panneaux solaires photovoltaïques a en effet été validée par le Conseil de l’Union Européenne en juin dernier.

Filière existante

L’association européenne « PV Cycle » a été créée en 2007 par l'industrie photovoltaïque. Basée à Bruxelles, elle propose un service de reprise et recyclage de panneaux photovoltaïques partout en Europe. 90% des fabricants commercialisant des modules photovoltaïques en Europe sont aujourd’hui adhérant à PV CYCLE. En échange d’une cotisation annuelle fonction du nombre de modules photovoltaïques produits, l’association s’engage à collecter et recycler tous les modules photovoltaïques des entreprises adhérentes installés en Europe. La collecte et le recyclage sont ainsi entièrement financés par les fabricants et importateurs de panneaux.

Concrètement, dans le cas de modules photovoltaïques à base de silicium cristallin, un traitement thermique permet de séparer les différents éléments du module photovoltaïque et de récupérer les cellules photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent) qui sont alors renvoyés vers leurs filières de traitement respectives. Les semi-conducteurs sont quant à eux réutilisés dans de nouveaux modules notamment.  Au 1er trimestre 2012, l’association PV Cycle a enregistré une collecte record de 1 000 T de panneaux usagés en Europe.

Au 1er trimestre 2012, l’association PV Cycle a enregistré une collecte record de 1 000 T de panneaux usagés en Europe.

Une carte des points de collecte de PV Cycle en Europe est disponible sur le site de l’association.

Fin 2011, un second acteur du recyclage de panneaux PV est apparu : l’association CERES basée à Paris (Centre Européen pour le Recyclage de l’Energie Solaire) qui regroupe des acteurs intervenants à toutes les étapes de la filière (producteurs, exploitants, bureaux d’études, installateurs). Les points de collecte sont en cours de structuration : 35 nouveaux points sont prévus en France avant octobre, l'ouverture de points de collecte dans le reste de l'Europe étant prévue pour 2013.

Initiative régionale

Le Département des Alpes-de-Haute-Provence - qui accueille sur son territoire près de 168 MW de solaire photovoltaïque (premier département français par sa puissance PV installée) - a signé un partenariat avec l'association européenne «PV Cycle» pour organiser au mieux le recyclage des panneaux sur son territoire. Concrètement, il s’agit d’équiper les déchetteries volontaires du territoire de deux conteneurs de collecte de panneaux (service gratuit pour les particuliers et artisans) et de faciliter l'organisation gratuite de la collecte pour des volumes importants par l'envoi d'un camion.

Ainsi, du fait des nouvelles obligations réglementaires, la filière de recyclage du photovoltaïque se structure et se développe et devrait être en mesure de traiter les volumes importants de panneaux qui vont arriver en fin de vie dans les prochaines années.

Le Conseil général organise, en partenariat avec le FCBA, le CNDB, Francilbois et Ports de Paris, un appel à projets européen destiné à soutenir l’éco-construction via le développement de nouveaux procédés constructifs à base de bois.

Doté d’un fonds de 1,5 million d’euros (reparti entre les différents lauréats), ce concours d’idées s’adresse aux entreprises, et en particulier aux PME qui souhaitent proposer des réalisations innovantes, individuelles ou collaboratives, en matière de construction durable utilisant le bois.

Cet appel à projets illustre la volonté du Conseil général des Yvelines de faire partie des leaders dans le domaine de l’éco-construction et de la construction bois en particulier. En effet, compte tenu de l’augmentation du coût de l’énergie, de la législation en vigueur dans le secteur du bâtiment et l’évolution vers un mode de vie plus écologique, l’éco-construction apparait comme un secteur à fort potentiel de développement.

Pour être éligibles, les projets devront s'inscrire

Les projets candidats seront évalués sur la base de thématiques obligatoires complétées par des thématiques encouragées (mais non discriminantes).

Le calendrier de l’appel à projets

Retrouvez le dossier de candidature d’appel à projets

L’ADEME vient de publier un guide à destination des particuliers « Produire de l’électricité grâce à l’énergie solaire » qui synthétise l’ensemble des éléments clés à connaître avant de se lancer dans la production d’électricité photovoltaïque.

L’ADEME vient de publier un guide à destination des particuliers « Produire de l’électricité grâce à l’énergie solaire » qui synthétise l’ensemble des éléments clés à connaître avant de se lancer dans la production d’électricité photovoltaïque.Synoptique des actions à mener pour l'installation de panneaux photovoltaïques

Retrouvez le guide de l'ADEME « Produire de l’électricité grâce à l’énergie solaire ».

L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) lance deux nouvelles campagnes nationales de mesures et de recueil d’informations dans les écoles maternelles & élémentaires d’une part et les immeubles de bureaux d’autre part.

L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) lance deux nouvelles campagnes nationales de mesures et de recueil d’informations dans les écoles maternelles & élémentaires d’une part et les immeubles de bureaux d’autre part.

Couvrant toute la France, ces campagnes incluront respectivement 300 écoles, correspondant à 600 classes, et 300 immeubles de bureaux. Les enquêtes auront lieu jusqu’en 2015 pour les bureaux et 2016 pour les écoles.

Les deux nouvelles campagnes lancées par l’OQAI répondent à des enjeux majeurs de santé publique et de prévention des risques. Elles visent des lieux de vie quotidiennement fréquentés, en particulier par des populations sensibles ‐ les jeunes enfants, dans le cas des écoles ‐ pour lesquels les données disponibles relatives à l’environnement intérieur sont aujourd’hui faibles (voir l’article sur l’étude de septembre 2010 ou l’article sur l’étude menée par l’Inserm en avril 2012).

Les mesures porteront sur l’air respiré et les poussières déposées au sol, pouvant être ingérées par les enfants. De nombreuses substances chimiques et agents biologiques seront analysés : plusieurs dizaines de composés organiques volatils et semi‐volatils (pesticides, phtalates, retardateurs de flamme...), les particules fines et ultrafines, des métaux et des allergènes. Ces mesures vont donc au-delà du cadre réglementaire qui ne définit, pour le moment, des valeurs seuils que pour le benzène, les formaldéhydes et le dioxyde de carbone.

Cette étude permettra également de documenter le confort perçu par les enseignants et les enfants dans leurs classes grâce à des mesures de température, de bruit et d’éclairage et des questions posées aux occupants des espaces. Au global, 300 écoles, tirées au sort sur l’ensemble du territoire métropolitain, seront ainsi étudiées. L’ensemble des résultats sera exploité et présenté en 2015 et en 2016 anticipant ainsi les obligations légales issues du Grenelle 2 qui doivent systématiser les études sur la qualité de l’air intérieur dans les établissements accueillant des populations sensibles (2015 pour les crèches, écoles maternelles… ; 2018 pour les écoles élémentaires ; 2020 pour les centres de loisirs…).

Source : Le Moniteur

L’ADEME vient de publier une série de 6 guides « Métier » et 1 guide « Transversal » destinés à améliorer les pratiques environnementales des professionnels du bâtiment. Ces guides ont été rédigés à partir de l’analyse des témoignages et des retours d’expérience de professionnels intervenant sur les opérations de l’appel à projets régional HQE du 276.

L’ADEME vient de publier une série de 6 guides « Métier » et 1 guide « Transversal » destinés à améliorer les pratiques environnementales des professionnels du bâtiment. Ces guides ont été rédigés à partir de l’analyse des témoignages et des retours d’expérience de professionnels intervenant sur les opérations de l’appel à projets régional HQE du 276.  Le 7ème guide traite de la gestion des déchets sur un chantier à hautes performances environnementales. À destination de tous les corps d’état, ce guide rappelle les différents types de déchets et leurs valorisations, notamment à l’échelle de la Haute-Normandie. On y trouve également plusieurs conseils afin de faciliter le tri sur le chantier, ainsi que le retour d’expérience de quatre opérations régionales.

Le 7ème guide traite de la gestion des déchets sur un chantier à hautes performances environnementales. À destination de tous les corps d’état, ce guide rappelle les différents types de déchets et leurs valorisations, notamment à l’échelle de la Haute-Normandie. On y trouve également plusieurs conseils afin de faciliter le tri sur le chantier, ainsi que le retour d’expérience de quatre opérations régionales. Dans sa lettre mensuelle du mois de mai, le CREDOC* s’intéresse à la maîtrise des consommations d’énergie dans les locaux d’activité tertiaire, et à la tendance à l’automatisation et la centralisation des systèmes de gestion de l’énergie.

Cette publication synthétise les principaux résultats d’une étude publiée en décembre 2011 - « Les usages de l’énergie dans les entreprises du secteur tertiaire – des systèmes techniques aux pratiques », menée conjointement par le Département d’évaluation des politiques publiques du CREDOC et EDF R&D.

Retrouvez la lettre mensuelle du mois de mai publiée par le CREDOC

* Le CREDOC, Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie, est un organisme d'études et de recherche créé en 1954. En 2005, il rejoint le réseau européen ENSR (European network for social and economic research). Outre des rapports et études thématiques, le CREDOC publie une lettre mensuelle, Consommation & Modes de Vie.

Associer dès le plus jeune âge les citoyens de demain aux énergies qui seront les leurs dans quelques années, voici la démarche simple et pleine d’optimisme de l’association Vents d’Houyet. En créant une SCOP (Société Coopérative et Participative), cette association belge a permis d’associer des enfants à l’installation et à l’exploitation d’une éolienne.

Un projet militant.

L’idée vient d’une petite association belge, Vent d’Houyet, dont l’objectif principal est d’inciter les citoyens à s’approprier les énergies renouvelables. Dans ce cadre, l’association propose une Académie du Vent, qui chaque année propose à des groupes (essentiellement des groupes scolaires) de s’initier aux problématiques environnementales et énergétiques. Par exemple, l’un des modules proposé a pour objectif de « faire prendre conscience de notre dépendance à l’énergie électrique et amener les enfants à poser des gestes simples pour réduire leur consommation ».

Pour aller plus loin dans la démarche, l’association s’est lancée dans une action d’envergure : acheter et installer une éolienne dont les enfants seraient propriétaires. C’est donc en montant une SCOP que cette aventure a commencé, une SCOP dont les parents et grands-parents ont pu acquérir des parts. Faisant cadeaux de celles-ci à leurs enfants et petits-enfants, ces derniers sont devenus les 830 propriétaires de cette éolienne de 65 m de haut dans le village de Mesnil-l’église.

L’éolienne produit aujourd’hui environ 1 100 MWh/an d’électricité, ce qui représente la consommation électrique de 330 maisons individuelles. Les bénéfices réalisés grâce à la revente de l’électricité produite sont reversés aux propriétaires, donc aux 830 enfants résidant dans toute la Belgique.

Un projet tourné vers les futures consommations : la prépondérance de l’électricité dans nos consommations.

Jusqu’à présent, les consommations de chauffage et d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) ont monopolisé une grande partie des efforts fait sur l’efficacité énergétique. Avec l’arrivée de nouvelles réglementations thermiques (RT 2012), de labels de performance des bâtiments (BBC, Passivhaus), mais aussi de technologies plus performantes (micro-cogénérateur, chaudière à condensation haut rendement), ces consommation ont considérablement diminué dans le neuf ???. Ainsi le schéma classique qui s’appliquait dans l’immense majorité des cas de bâtiments neufs avec le chauffage comme poste de consommation de loin le plus important, n’est plus systématique.

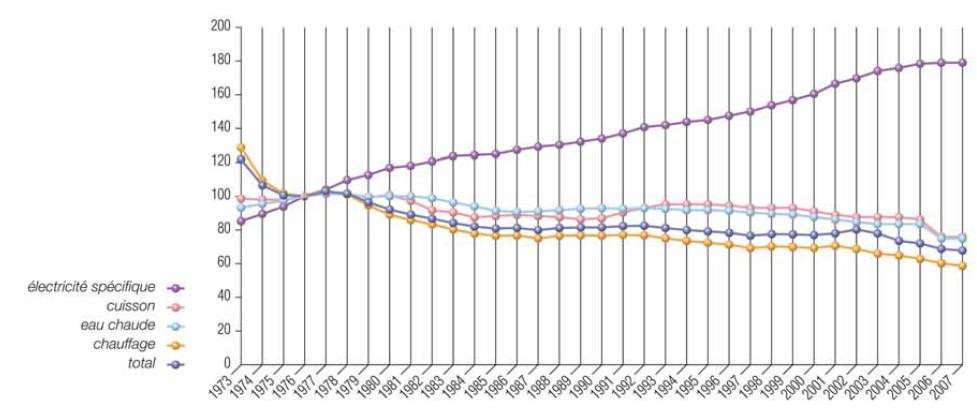

Evolution des consommations par usage dans le résidentiel, base 100 en 1977 (source : CEREN)

En effet, les performances thermiques des bâtiments permettent aujourd’hui de réduire considérablement les besoins de chauffage. De même, l’approche bioclimatique s’attache à réduire par la même occasion les besoins d’éclairage et de ventilation.

Les performances des systèmes jouent également un rôle important, permettant de réduire les consommations de l’ensemble de postes soumis à la réglementation thermique.

Ainsi, pour les logements soumis à la RT 2012, les consommations les plus importantes dans le cadre de la réglementation ne sont plus liées au chauffage mais à l’ECS.

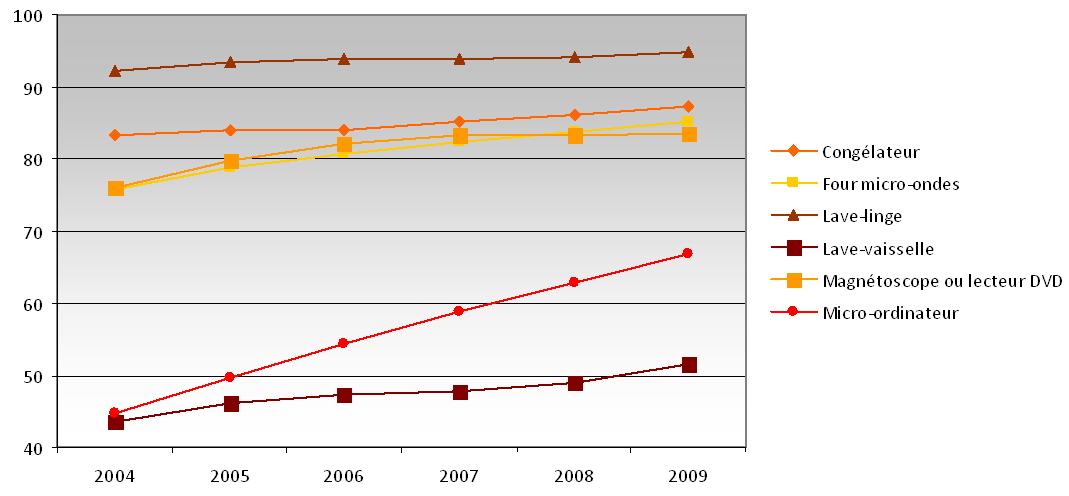

Mais, depuis de nombreuses années, le besoin d’électricité spécifique augmente. L’électricité spécifique comprend l’ensemble des usages électriques « à la prise », c'est-à-dire les consommations des appareils multimédias et électroménagers notamment. A titre d’illustration, le taux d’équipement des ménages français en appareils électroménagers et multimédia entre 2004 et 2009 est présenté dans le tableau ci-dessous (source INSEE).

Taux d'équipement des ménages français entre 2004 et 2009

Pour l’ensemble des équipements recensés, une hausse du taux d’équipement est enregistrée. Cette augmentation de l’équipement en appareils consommateurs est un des facteurs prépondérant dans la hausse de la consommation d’électricité spécifique.

La stratégie à adopter est donc de se tourner dès aujourd’hui vers des moyen de production électriques plutôt que thermiques.

Un projet tourné vers les futurs consommateurs

Les consommations d’électricité spécifique sont plus fonction du comportement des usagers que de la technicité des appareils. Il est aujourd’hui très difficile de modifier les habitudes de consommations des usagers, qui perçoivent trop souvent les éco-gestes comme une diminution du confort. Ceci peut s’expliquer par le fait que l’amélioration des conditions de vie dans le bâtiment a permis de diminuer les contraintes souvent économiques sur les ménages. Ces contraintes étant moins fortes, elles ont laissé de la place pour des besoins plus ou moins nécessaires. Ce phénomène est appelé « effet rebond » et est décrit plus précisément dans cet article paru dans The Ecologist.

C’est pourquoi il est primordial de sensibiliser les jeunes générations d’aujourd’hui. La pédagogie des éco-gestes ne trouve pas toujours d’échos ou se confronte trop rapidement aux limites individuelles des citoyens. La compréhension des tenants et des aboutissants de cette problématique permet de passer outre une vision purement individualiste.

Ce genre de projet permet donc de familiariser les enfants à des enjeux qui constituent des problématiques primordiales pour la société d’aujourd’hui et de demain. Espérons que ce genre d’initiative permette au plus grand nombre d’enfants (et de parents) de comprendre un peu plus ce que représente le défi de la transition énergétique !

Retrouvez le reportage sur le projet et l’association Vent d’Houyet.

Les acteurs de la construction durable sont invités à inscrire leur événement pour la France GBC Green Building Week, qui se déroulera du 18 au 21 septembre 2012. Les candidatures devront être retournées avant le 31 mai 2012.

Après le lancement du portail européen Construction21 en mars dernier, France GBC s’attaque à l’organisation de la seconde édition de la France Green Building Week 2012. Cette semaine, dédiée à la valorisation de la filière française en matière de construction durable, s’inscrit dans le cadre international de la World Green Building Week. Organisée durant la 3ème semaine de Septembre depuis 2009 par World GBC, la World Green Building Week permet aux pays membres du réseau de se mobiliser simultanément pour promouvoir la construction durable dans leurs pays respectifs.

Fondé en 2002, World GBC est un réseau international qui s’est donné pour mission d’accélérer la mutation des filières de la construction vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. WorldGBC s’appuie sur des conseils nationaux, les conseils GBC, qui assurent une représentation variée et intégrée de tous les secteurs de la construction. Basé à Toronto, WorldGBC compte aujourd’hui 90 conseils nationaux.

En France, l’association France GBC a été créée en 2010 à l’initiative d’un groupe fondateur (les associations EFFINERGIE, HQE, QUALITEL, RESOBAT, le CSTB, le Groupe AFNOR, et l’IFPEB). Elle a rejoint le réseau World GBC en 2011.

La France GBC Green Building Week se déroulera du 18 au 21 septembre 2012 sur tout le territoire français. Elle débutera par une journée de lancement le mardi 18 septembre au matin, à Paris, où seront proposées des conférences à destination des acteurs de la filière, en présence des représentants des pouvoirs publics et des relais d’opinion. Ensuite, tout au long de la semaine, de nombreuses manifestations auront lieu dans toute la France : conférences, visites de site, formations, etc.

Tous les acteurs du secteur sont appelés à participer à la Green Building Week et à proposer des manifestations : maîtres d’ouvrage, investisseurs, concepteurs, architectes, constructeurs, fabricants de produits, entreprises du bâtiment, experts, utilisateurs, exploitants, collectivités, associations, syndicats professionnels, ordres ou fédérations, professions libérales, etc.

Tous peuvent inscrire une action, une opération, une démarche, ou un projet rentrant dans le cadre de la construction durable ; par exemple : petit déjeuner thématique, conférence, formation ou cycle de formation, visite de site, journée porte ouverte,…

La manifestation proposée doit remplir 3 critères :

Les dossiers d’inscription sont disponibles depuis le 3 mai et peuvent être retournés jusqu’au 31 mai 2012. Les coûts d’inscription s’échelonnent selon le statut du candidat et son éventuelle adhésion à France GBC (de 0 à 6 000 €, voir le détail sur le dossier d’inscription). France GBC évaluera les actions proposées, et annoncera le programme retenu en juillet.

En 2011, pour la première, France GBC Green Building Week, 13 manifestations s’étaient déroulées à Paris et à Rennes.

Pour plus d’informations :

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de publier les nouveaux tarifs d’achat photovoltaïque du second semestre 2012 et ces derniers subissent encore une fois une baisse importante par rapport au dernier semestre.

Depuis l’arrêté du 4 mars 2011, ces tarifs sont révisés trimestriellement en fonction de la puissance cumulée des demandes complètes de raccordement déposées au cours du trimestre précédents (ce plafonnement ne concerne cependant que les installations de puissance inférieure à 100 kW). Le tableau ci-dessous donne ainsi les différents taux de baisse selon la puissance installée par trimestre :

Ainsi, les bilans des demandes de raccordement collectés par la CRE totalisent pour le premier trimestre 2012 une puissance crête de :

De ce fait, la baisse pour le deuxième trimestre 2012 par rapport au premier est respectivement de 4,5 et 9,5 % pour les deux catégories de bâtiments décrits précédemment. La baisse de ces tarifs en un an sont respectivement de 19,45 % et de 32,9 %.

Retrouvez la Délibération de la Commission de Régulation de l’Energie du 19 avril 2012.

En 2011, le taux d’équipement des Français, d’après une étude de quelleenergie.fr, était de 6,32 %, contre 6,77% l’année précédente en raison de la croissance du parc immobilier plus forte que celle du nombre d’habitations équipées. Bien que le prix du rachat du photovoltaïque ne cesse de diminuer, l’avenir du photovoltaïque n’est pas aussi sombre que certains le pensent. Le prix de rachat photovoltaïque reste en effet plus élevé que le prix auquel s’achète l’électricité en France et il est important de rappeler que ce dernier continue lui aussi d’augmenter. La CRE prévoit d’ailleurs une hausse de celui-ci de l’ordre de 30% d’ici 2016. Enfin, la technologie des panneaux photovoltaïque s’améliore toujours plus ce qui permet à la fois de réduire les coûts de ces derniers et d’augmenter leurs rendements.

Le photovoltaïque a donc encore de beaux jours devant lui, comme le prouvent les villes du grand Lyon et de Paris qui misent énormément sur leur capital solaire:

Après une première campagne menée en 2011, l’Association HQE a lancé l’édition 2012 du test HQE performance qui a pour vocation d’évaluer la performance environnementale des bâtiments sur la base d’indicateurs « normés » en s’appuyant notamment sur l’analyse du cycle de vie (ACV).

Après une première campagne menée en 2011, l’Association HQE a lancé l’édition 2012 du test HQE performance qui a pour vocation d’évaluer la performance environnementale des bâtiments sur la base d’indicateurs « normés » en s’appuyant notamment sur l’analyse du cycle de vie (ACV).

Cette deuxième édition reste centrée sur les bâtiments neufs, résidentiels ou tertiaires. Elle doit permettre notamment d’affiner les valeurs de référence (pour construire des échelles de performance) et de dégager les facteurs influençant la performance environnementale pour construire un référentiel opérationnel.

Toute opération de construction de niveau BBC (ou RT 2012), tertiaire ou résidentiel, certifiée (ou en cours de certification) NF, NF HQE, H&E ou lauréat Prébat peut être candidat à l’expérimentation. Chaque acteur de l’opération (architecte, BET, entreprise …) peut se présenter avec l’accord du Maitre d’ouvrage à cette expérimentation.

Les formulaires de déclaration de participation sont disponibles sur le site de l’association HQE. Le calendrier de l’expérimentation est le suivant :

• 10/06 : Date limite de dépôt de la déclaration de participation

• 14/06 : Réunion d’information pour les participants au test,

• 15/10 : Date limite de remise du dossier « Test HQE Performance »,

• Novembre 2012 : Réunion de retour d’expérience avec les participants,

• Mars 2013 : Retour privilégié d’information aux participants sur la capitalisation des tests.

Retrouvez la plaquette de l’appel à projet.

Page 11 sur 19