Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

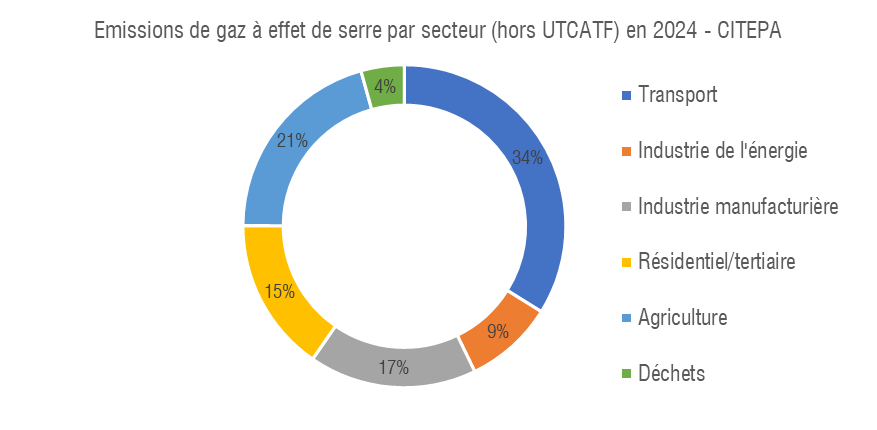

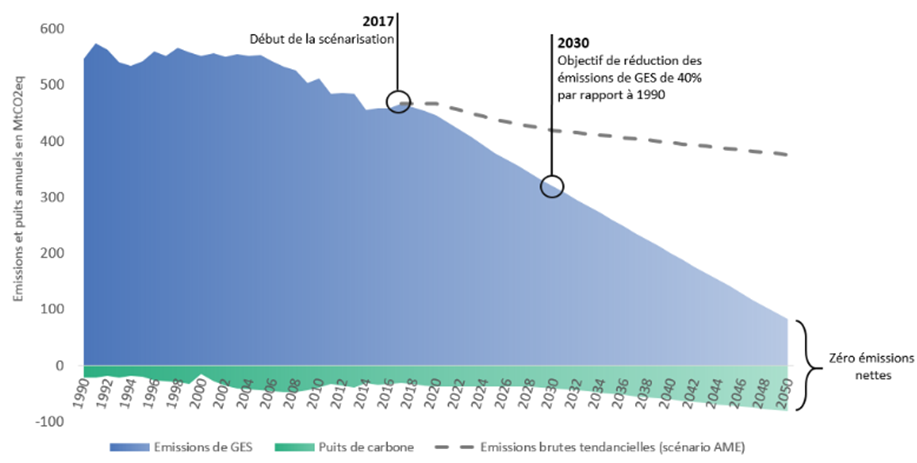

Aujourd’hui, le secteur du bâtiment est responsable d’environ 23 % des émissions de gaz à effet de serre françaises (en considérant les consommations énergétiques des bâtiments et les travaux de construction ou de rénovation). Face aux objectifs de neutralité carbone que s’est fixée la France d’ici 2050 via la stratégie nationale bas carbone (SNBC), l’acte de construire et de rénover nos bâtiments doit évoluer pour mieux prendre en considération les efforts de réduction des émissions à réaliser.

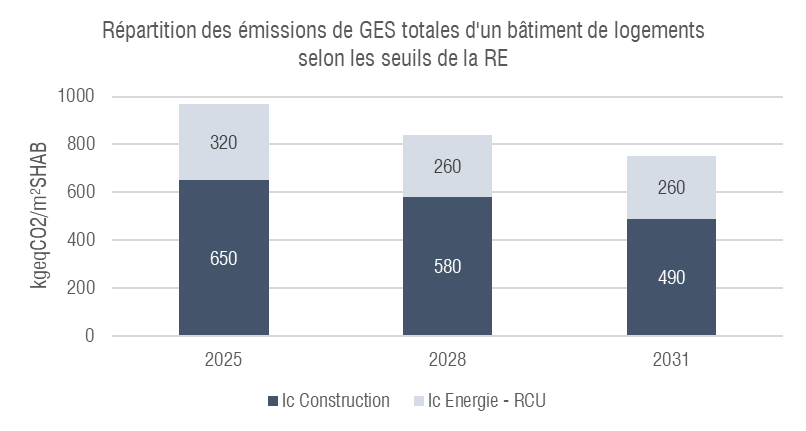

La construction neuve est réglementée par la RE2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, et cadre notamment les émissions de GES d’un bâtiment sur sa phase de chantier et sa phase d’exploitation. Les seuils qui doivent être respectés évoluent jusqu’à 2031 de manière à ce que la filière du BTP puisse développer ses méthodes de construction bas carbone, ainsi que les filières de matériaux adaptées.

Sur le volet de la rénovation, il n’existe aujourd’hui aucune réglementation qui vient de manière similaire, évaluer les émissions de gaz à effet de serre des matériaux mis en œuvre, de leur renouvellement, des processus en phase chantier.

Alors finalement au-delà de la seule manière de construire et de rénover, un des leviers pour concrètement réduire les émissions de GES futures, est peut-être la réversibilité des bâtiments, pour mieux anticiper les travaux de modification et de transformation d’un bâtiment.

D’un point de vue des usages, alors que la durée de vie moyenne d’un bâtiment dépasse en général 50 ans, son usage, lui, change souvent au cours du temps (bureaux transformés en logements, commerces reconvertis en espaces de coworking ou ateliers). Ce sont tous ces changements qui entraînent des travaux et souvent une destruction partielle, générant des déchets, des consommations énergétiques et la mise en œuvre de matériaux neufs et donc des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre.

Selon l’AQC, la réversibilité caractérise l’aptitude d’un ouvrage, neuf ou existant, à changer facilement d’usage plusieurs fois dans le temps. L’AQC dans son guide pour la réversibilité regarde quatre autres notions :

- La démontabilité : capacité d’un bâtiment à être démonté de façon non destructive, pour le déplacer ou pour restituer le site à son état d’origine

- L’évolutivité /modularité : capacité à la flexibilité et à l’élasticité afin de faciliter les changements d’affectation des espaces d’un bâtiment

- L’hybridation : réversibilité progressive du fait d’une liberté de l’espace, d’une indétermination des usages ou d’une programmation plurifonctionnelle au sein d’un même bâtiment

- La transformation : reconversion et restructuration lourdes avec changement de destination.

Ces différentes dimensions nous invitent à caractériser plus concrètement ce qu’il y a derrière la notion de réversibilité.

Les grands principes de la réversibilité incluent notamment :

- Une structure porteuse indépendante des cloisonnements pour permettre la redistribution des espaces, sans intervention lourde sur la structure

- Une hauteur sous plafond adaptée pour différents usages (exemple des hauteurs sous plafonds des logements ou des bureaux qui sont généralement différentes)

- Une trame constructive modulable (par exemple 7,20 m plutôt que 5,40 m pour accueillir des aménagements variés), dans laquelle une trame plus légère pourra également exister s’il y a un besoin de cloisonner davantage

- Des réseaux techniques accessibles et démontables, facilement remplaçables et clairement identifiés

- La mise en œuvre de matériaux de second œuvre facilement remplaçables et n’engendrant pas de dommages sur d’autres matériaux lors de leur dépose. Les poses mécaniques sont par exemple privilégiées aux poses collées pour les revêtements de sol.

- Des menuiseries extérieures dimensionnées et positionnées pour convenir à plusieurs usages

- Des systèmes techniques dimensionnés pour convenir) plusieurs usages

- Une conception liée au confort d’été adaptée à différentes plages d’usage

Si en tant que concepteur d’un bâtiment réversible nous mettons en œuvre ces principes, il serait alors intéressant de pourvoir mesurer les émissions de GES réellement évitées selon le cycle de vie du bâtiment et de pouvoir corréler par ordre d’importance les différents leviers. Pour cela, il est nécessaire de comprendre comment sont décomposées les émissions d’un bâtiment moyen.

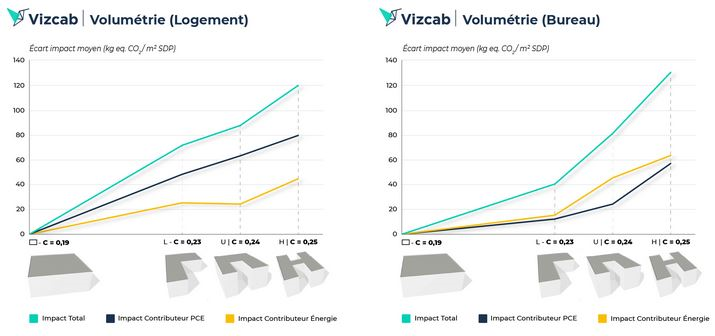

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que les émissions de GES engendrées par un bâtiment neuf (en lien avec les seuils de la RE2020) sur son cycle de vie sont réparties de la manière suivante :

L’indicateur Ic Construction intègre les émissions liées à la mise en œuvre des produits de construction et l’indicateur Ic énergie intègre lui les émissions liées aux consommations énergétiques du bâtiment sur 50 ans. En moyenne, 67% des émissions d’un bâtiment sur 50 ans sont ainsi liées aux produits de construction (mise en œuvre, renouvellement et traitement en fin de vie) et 33% aux consommation énergétiques.

Dans ces 67% d’émissions, est comptabilisée la fin de vie des matériaux, au regard des analyses de cycle de vie propres à chaque matériau. Et en moyenne, il peut être considéré que 10% des émissions sont à relier à cette phase de fin de vie.

Nous avons donc vu que la construction et le renouvellement de certains produits de construction sont considérés dans l’impact carbone initial d’un bâtiment sur 50 ans, mais les travaux de rénovation lourde que celui-ci subit au bout de 30 ou 40 ans ne sont pas considérés. Ainsi, lorsqu’un bâtiment non réversible doit être démoli après 30 ans pour changer d’usage, il faut reconstruire, ce qui vient finalement grever le poids carbone global.

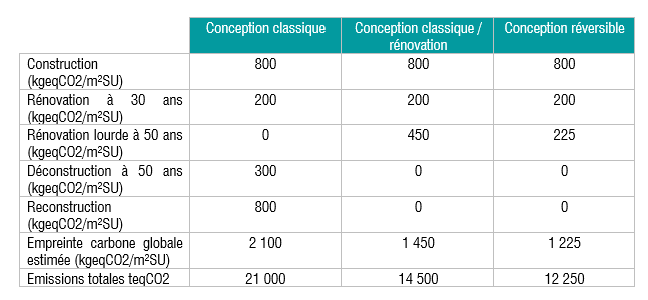

Essayons d’y voir plus clair à l’aide d’un cas pratique :

Pour un bâtiment tertiaire de 10 000 m² ayant une durée de vie cible de 50 ans, différents scénarios de réversibilité et d’impact carbone ont été modélisés. Il en ressort les éléments suivants :

Prenons l’exemple d’un bâtiment tertiaire de bureaux. Dans le cas le plus classique, la conception du bâtiment ne permettra pas une réelle réversibilité dans le temps. Des travaux de rénovation, qu’ils soient d’ordre énergétiques ou plus lourds seront réalisés au bout de 30 ans.

Ces valeurs estimées sont issues à la fois de la RE2020 pour la valeur seuil de construction d’un bâtiment de bureaux, et issus de retours d’expérience Vizea extrapolés pour les rénovations et déconstructions. Si ces valeurs peuvent être remises en question, il s’agit avant tout de comprendre les ordres de grandeurs et les enjeux qui se cachent derrière chaque nouvelle phase que subit un bâtiment.

Il est donc important de considérer que si tous les grands principes de la réversibilité sont mis en œuvre, l’ensemble des travaux de rénovation et de réallocation des espaces et de changement d’usage, seront davantage réduits dans le temps, voir divisés par 2 au global sur 50 ans.

A noter que cela suppose aussi que le changement d’usage ne soit pas non plus drastique, remettant en cause l’ensemble des systèmes techniques et de leur dimensionnement pour convenir aux nouveaux usages.

Concevoir des bâtiments réversibles, c’est passer d’une logique de cycle court à une logique de résilience. C’est aussi reconnaître qu’un bâtiment n’a pas une fonction figée : il vit, il évolue. En réduisant les démolitions et reconstructions, on économise des milliers de tonnes de CO₂, tout en répondant à la demande croissante de flexibilité immobilière.

Dans un contexte de raréfaction du foncier, d’exigences croissantes liées au Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et d’une forte demande en logements, les collectivités doivent repenser leurs modes de production urbaine. Les friches — industrielles, urbaines, artisanales, hospitalières, ferroviaires, commerciales ou encore rurales — représentent à ce titre un potentiel stratégique largement sous-mobilisé.

Pourquoi restent-elles inexploitées ? Quels leviers activer ? En quoi une approche systémique renouvelée apporte-t-elle un cadre indispensable d’analyse et d’action ? Et comment l’ingénierie environnementale et climatique peut-elle valoriser et sécuriser ces démarches ?

La requalification des friches s’impose désormais comme un pilier de l’urbanisme durable, du développement territorial et même de la cohésion sociale (Cerema, ORT, ANRU). C’est précisément l’expertise de Vizea : accompagner les territoires dans l’identification, l’activation et la transformation de ces gisements latents, grâce à une ingénierie amont solide, à la fois environnementale, stratégique et opérationnelle.

Il est important de distinguer clairement trois notions clés pour comprendre les enjeux liés aux friches et au foncier.

La friche désigne un espace bâti ou non bâti, délaissé ou sous-utilisé, issu d’une activité économique, publique ou privée qui a cessé ; elle peut être polluée, obsolète ou simplement vacante.

Le foncier, quant à lui, ne se limite pas au terrain : il englobe l’ensemble des droits qui y sont attachés — propriété, constructibilité, servitudes, usages — et ne devient véritablement mobilisable que lorsqu’il est maîtrisable sur les plans juridique, technique et stratégique.

Enfin, le renouvellement urbain correspond à un processus global de transformation des quartiers existants, combinant réhabilitation, requalification des espaces publics, diversification de l’habitat, mobilisation du foncier vacant, amélioration du bâti, arrivée de nouveaux services et développement des mobilités actives. Ensemble, ces trois concepts forment la colonne vertébrale des politiques locales de transformation des territoires.

La friche représente d’abord l’opportunité : un espace délaissé, sous-utilisé ou obsolète, qui ouvre la possibilité d’agir sans artificialiser davantage les sols.

Le foncier constitue ensuite un levier déterminant : au-delà de la seule maîtrise des droits qui lui sont attachés — propriété, usages, constructibilité — il porte aussi la mémoire des usages passés, des identités locales et des dynamiques sociales qui s’y sont succédé. L’appropriation de ce foncier, qu’il s’agisse d’un quartier tombé en désuétude ou d’un terrain en attente de projet, permet de rendre concrète toute ambition de transformation, en conditionnant sa faisabilité opérationnelle autant que son acceptabilité sociale.

Enfin, le renouvellement urbain en représente la finalité : Il s’agit non seulement de requalifier, diversifier, reconnecter et revitaliser des morceaux de ville ou de village, mais aussi de restaurer leur rôle social, d’y réintroduire une intensité de vie faite d’interactions, de services et de pratiques collectives, et de redonner sens à des lieux parfois oubliés. L’objectif est ainsi d’améliorer la qualité de vie, l’attractivité et le fonctionnement territorial, tout en renouant avec l’histoire et l’identité qui façonnent durablement ces espaces.

Dès lors, une question se pose : si ces démarches produisent autant de valeur, pourquoi ne pas les généraliser ? Comment identifier le gisement foncier et social mobilisable ? Quel processus mettre en place pour transformer durablement ces espaces, tout en anticipant les évolutions climatiques ? Et quel rôle l’ingénierie environnementale peut-elle jouer pour orchestrer ces transitions ?

Évaluer les gisements fonciers : un prérequis stratégique

Le Cerema, la ANCT et les EPF le rappellent : il n’y a pas de politique de requalification sans connaissance fine des gisements. Évaluer ces gisements, c’est :inventorier les friches et les terrains sous-utilisés ;

• inventorier les friches et les terrains sous-utilisés

• qualifier leur état (pollutions, sols, structures, risques) ;

• analyser les contraintes réglementaires (PLU, PPR, servitudes) ;

• prendre en compte les enjeux climatiques ;

• projeter les usages possibles ;

• mesurer l’ampleur des besoins en logements et équipements ;

• évaluer les potentiels et arbitrer entre densification, requalification, renaturation.

À ce jour, on dispose de pistes chiffrées fortes : selon l’inventaire national piloté par le Cerema, environ 15 000 friches ont été recensées en France, représentant un foncier cumulé d’environ 60 000 hectares .

D’autres sources estiment que la superficie potentielle des friches pourrait atteindre entre 90 000 et 150 000 hectares. Ce gisement est donc bien réel et immense. Par exemple, la plateforme “Cartofriches” du Cerema recense plus de 14 300 sites à ce jour.

Par ailleurs, les dispositifs publics se sont largement mobilisés : le “Fonds Friches” lancé en 2021 a bénéficié d’enveloppes significatives (300 M€, puis +350 M€ en 2021, +100 M€ en 2022) pour soutenir la reconversion des friches.

Ces financements attestent de la reconnaissance publique de l’enjeu mais également la nécessité de soutenir financièrement et de poursuivre cet effort.

Ainsi, cette phase d’évaluation n’est pas seulement un prérequis : c’est un acte stratégique majeur. En identifiant tôt les fonciers “actionnables”, en analysant leur potentiel (logements, activités, équipements), en arbitrant entre densification ou renaturation, les collectivités se doteront d’un réservoir d’opportunités foncières et d’une feuille de route opérationnelle. C’est dans cette ingénierie amont que réside la capacité à répondre aux tensions de marché du logement, à maîtriser les coûts fonciers et à faire du renouvellement urbain une réalité concrète et durable. Il est certain qu’une approche à la fois systémique et multiscalaire, qui se décline explicitement dans les documents de planification et d’urbanisme, constitue un prérequis indispensable. Nous sommes également convaincus que ce travail peut être réalisé à l’échelle d’un secteur ou d’un parc immobilier.

Les outils existent et doivent être utilisés ensemble :

• EPF d’État ou locaux : portage foncier, négociation, dépollution, recyclage opérationnel. Acteurs clés pour sécuriser la maîtrise foncière.

• ORT (Opérations de Revitalisation du Territoire) : simplification des procédures, dérogations PLU, mobilisation d’aides à la réhabilitation.

• DIIF / OPAH / OPAH-RU : dispositifs immobiliers et habitats spécifiques pour les logements anciens.

• Aides à la résorption des friches (ADEME, Fonds friches) : financements pour dépollution et requalification.

• Banque des Territoires / Action Logement : leviers financiers pour logements et équipements.

• Programmes ANRU : leviers majeurs dans les quartiers prioritaires (réhabilitation, nouveaux usages, espaces publics).

L’enjeu pour les collectivités : articuler ces outils autour d’une vision foncière claire.

Tous les retours d’expérience convergent : le pilotage foncier est l’ossature de la requalification. Ainsi la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques dès cette phase est essentielle.

Sans maîtrise foncière :

• les projets sont bloqués,

• les prix explosent,

• les négociations s’enlisent,

• les programmations deviennent instables.

Avec maîtrise foncière :

• les calendriers se sécurisent,

• les usages s’ajustent,

• les charges foncières sont maîtrisées,

• les investisseurs peuvent s’engager,

• les ambitions environnementales sont maintenues ou dépassées,

• la programmation devient cohérente.

La requalification de friches n’est pas qu’un sujet urbain.

Le Cerema et l’ANCT montrent que les friches agricoles, artisanales, militaires ou industrielles sont nombreuses en ruralité et périphérie.

Elles permettent :

• de créer des services manquants (santé, commerce, tiers-lieux),

• de réinventer les mobilités actives (chemins, liaisons douces, cyclabilité),

• de diversifier les formes d’habitat,

• de reconstituer des centralités dans des zones dévitalisées,

• de limiter l’étalement résidentiel,

• de participer à la création de cellule économique prenant plus en compte les enjeux environnementaux et les nouveaux besoins.

Ces territoires disposent souvent de peu d’ingénierie locale, ce qui rend l’accompagnement extérieur déterminant pour définir les priorités, sécuriser les montages et garantir la viabilité des projets. Le rôle de Vizea s’inscrit pleinement dans cette dynamique, aux côtés des dispositifs de soutien départementaux et régionaux. À titre d’exemple, la mission que nous menons avec la Région Nouvelle-Aquitaine en appui aux territoires ruraux illustre cette démarche : apporter une ingénierie structurante pour aider les collectivités à concevoir des projets cohérents, opérationnels et alignés avec la feuille de route Néo Terra.

Nous avons la conviction que la complexité technique, réglementaire et opérationnelle des friches impose une ingénierie amont forte, capable d’embrasser simultanément les enjeux du sol, du climat, des usages et de la transformation urbaine. Souvent marquées par des sols pollués (métaux lourds, composés organiques persistants), des réseaux obsolètes, des nappes altérées ou une fragmentation écologique, les friches concentrent des enjeux environnementaux majeurs. Pourtant, ces contraintes constituent aussi un formidable levier d’action : déjà raccordées aux infrastructures urbaines, elles offrent une opportunité unique de recycler le foncier sans consommer de nouvelles terres agricoles ou naturelles. Leur reconversion peut même générer des bénéfices écologiques significatifs — restauration des sols, renaturation, infiltration des eaux pluviales, création d’îlots de fraîcheur, continuités écologiques — dans une logique de régénération environnementale essentielle à l’adaptation climatique. Les approches émergentes de sustainable remediation encouragent d’ailleurs des stratégies de dépollution bas-carbone, limitant l’énergie consommée et les volumes excavés.

Dans ce contexte, la reconversion des friches ne peut être efficace que si elle repose sur une connaissance précise des contraintes et des potentiels, et sur une vision globale du projet de territoire. Cette ingénierie doit ainsi mobiliser, de manière coordonnée :

• les sols, la pollution et les structures, pour qualifier les risques, évaluer les coûts de dépollution et sécuriser la constructibilité ;

• l’hydraulique et les risques naturels, notamment la gestion intégrée des eaux pluviales, la maîtrise des ruissellements et la résilience face aux inondations ;

• la biodiversité et les continuités écologiques, afin de transformer la friche en support de renaturation, de trames vertes et bleues, et de fonctionnalités écosystémiques ;

• l’eau, les microclimats locaux et la réaction bioclimatique de la morphologie urbaine, car la forme de la ville conditionne la manière dont elle capte, diffuse ou dissipe les flux de chaleur, de vent et d’humidité ;

• la qualité de l’air et la santé environnementale, avec une attention accrue aux expositions, nuisances, sols poussiéreux ou pollués, et aux populations vulnérables ;

• les usages, les pratiques et les attentes sociales, pour garantir que la requalification réponde aux besoins réels du territoire et renforce les solidarités locales ;

• la faisabilité économique, pour sécuriser les trajectoires financières et mobiliser les dispositifs d’aide ;

• l’analyse en coût global, afin de valoriser un urbanisme circulaire intégrant les coûts d’aménagement, d’entretien, de gestion des ressources, de résilience climatique et de fin de vie des matériaux, et démontrant la performance des stratégies de sobriété, de réemploi et de mutualisation ;

• le montage juridique et fiscal, indispensable pour maîtriser le foncier, structurer les partenariats et rendre le projet opérationnel.

Sur le terrain, nos équipes mobilisent une approche intégrée articulant expertise environnementale, ingénierie climatique, programmation urbaine, lecture fonctionnelle et évaluation des impacts. Cette combinaison de compétences permet d’appréhender les friches comme des systèmes complexes, où les dimensions écologique, sociale, technique et foncière interagissent étroitement. Dans la pratique, cette méthode facilite l’identification des leviers de transformation les plus pertinents et favorise des trajectoires de projet compatibles avec les objectifs de sobriété foncière, d’adaptation climatique et de revitalisation territoriale.

La requalification des friches ouvre également un potentiel considérable pour accélérer la transition bas carbone du secteur du bâtiment. En mobilisant l’existant plutôt qu’en construisant ex nihilo, elle permet d’éviter l’empreinte carbone majeure liée aux matériaux neufs, notamment le béton et l’acier. Mais au-delà de cette sobriété par l’usage du bâti existant, les friches constituent de véritables gisements de matériaux : structures métalliques, bois, éléments de façade, briques, blocs béton, pavés, voiries, réseaux, équipements réemployables. Ce « stock dormant » est souvent sous-estimé alors qu’il représente une ressource locale, immédiatement disponible et à faible impact environnemental.

Dans cette perspective, Vizea défend et met en œuvre un urbanisme résolument circulaire, qui vise à prolonger la vie des matériaux, réduire les déchets et limiter le recours à des ressources neuves. Lorsque cette logique est intégrée dès l’amont — inventaires matière, diagnostics ressources, activation des filières locales de réemploi — la friche devient un chantier exemplaire de décarbonation : moins d’extraction, moins de transport, moins de matière neuve, et une valorisation optimale du patrimoine existant. En révélant ces gisements et en les intégrant à la conception, la requalification contribue à un urbanisme plus sobre, cohérent avec les trajectoires bas carbone nationales, tout en renforçant les filières locales et l’ancrage territorial des projets.

La requalification des friches et le renouvellement urbain constituent aujourd’hui les leviers essentiels de la transformation durable des territoires. Ils permettent de répondre simultanément aux besoins pressants en logement, à l’exigence de sobriété foncière imposée par le ZAN, à la revitalisation des centralités, à l’amélioration du cadre de vie, à la réduction des émissions carbones liées à nos modes de vie et à la réduction des inégalités territoriales. Mais ils sont également, et de manière croissante, des vecteurs d’action climatique et environnementale, capables d’ancrer la transition écologique dans des projets concrets, visibles et adaptés aux réalités locales.

En effet, les friches et les tissus urbains existants concentrent souvent des vulnérabilités environnementales : îlots de chaleur urbains, sols imperméabilisés, risques naturels, pollutions héritées, dégradation de la biodiversité. Leur transformation offre une opportunité rare d’y intégrer des solutions fondées sur la nature, une gestion de l’eau repensée, des continuités écologiques, et des stratégies de confort d’été adaptées aux épisodes de chaleur extrême. Les documents récents — en particulier les analyses de l’I4CE — rappellent que la France doit anticiper un climat 2050 potentiellement marqué par +3 à +4 °C de réchauffement moyen. Cette réalité impose d’intégrer l’adaptation non pas comme un supplément optionnel, mais comme un pilier structurant des projets.

Cela signifie :

• repenser les usages et les formes urbaines pour limiter les surchauffes et améliorer le confort ;

• intégrer systématiquement la gestion de l’eau à ciel ouvert et la lutte contre l’imperméabilisation ;

• prendre en compte la vulnérabilité sociale dans les choix d’aménagement ;

• mobiliser des matériaux, filières et méthodes moins carbonés ;

• étudier les réactions bioclimatiques de la morphologie urbaine et de ses transformations ;

• concevoir des quartiers capables d’absorber les aléas plutôt que de les subir.

Les besoins d’investissement identifiés par l’I4CE et les retours d’expérience de l’ANRU démontrent que les infrastructures existantes ne sont pas suffisamment adaptées et que les politiques publiques sous-estiment encore largement les coûts réels de l’adaptation. Dans ce contexte, la requalification des friches devient non seulement une réponse foncière, mais un outil majeur d’adaptation territoriale, au sens large : environnementale, climatique, sociale et économique.

En ce sens, nous sommes convaincus de l’importance de prendre en compte une démarche bioclimatique dans l’analyse des gisements et dans leurs exploitations. En effet, la morphologie urbaine et son évolution jouent un rôle direct dans :

• La captation ou la dissipation de chaleur (îlots de chaleur, albédo, inertie).

• La circulation de l’air (effet canyon, corridors de ventilation).

• La gestion de l'humidité et des apports solaires (ombrage, évapotranspiration).

• Le confort thermique en espace public comme dans le bâti.

Sur le plan économique, la requalification est souvent coûteuse – dépollution, démolition, études – et son modèle financier incertain. Elle exige des arbitrages éclairés entre valeur foncière, risques résiduels, soutenabilité des investissements et bénéfices pour le territoire. Enfin, la complexité de la gouvernance multi-acteurs rend indispensable une ingénierie forte : coordination des services publics, action des EPF, participation des habitants, sécurisation juridique. Dans ce contexte, la requalification des friches apparaît comme un révélateur des capacités des territoires à planifier, coopérer et investir collectivement dans leur propre transformation

Pour y parvenir, les collectivités ont besoin d’une ingénierie solide, capable de révéler les gisements, d’évaluer les risques et les opportunités, de maîtriser le foncier mobilisable, de bâtir des programmations cohérentes et de projeter un avenir possible et désirable. Elles ont également besoin d’un accompagnement pour intégrer ces enjeux dans leurs documents de planification, leurs stratégies ZAN, leurs feuilles de route environnementales et leurs choix d’investissement.

C’est précisément l’engagement et la contribution de Vizea : faire des friches de véritables ressources territoriales, activer les gisements fonciers latents, articuler les enjeux fonciers avec les enjeux climatiques, et contribuer à « refaire ville » de manière durable, cohérente et désirable. Dans la continuité de notre manifeste — rendre possible la transformation de notre société pour préserver la planète — nous avons pris une position claire : restreindre nos interventions en extension urbaine et orienter nos efforts vers la requalification des friches, des zones déjà urbanisées, levier majeur de sobriété foncière et de transition écologique.

Ce choix est assumé : il vise à préserver les sols vivants, la biodiversité et les continuités écologiques, à restaurer le cycle naturel de l’eau et à ménager les territoires. Il reflète également notre volonté de favoriser des valeurs locales et soutenables, en réinvestissant l’existant plutôt qu’en le consommant.

Notre approche systémique — qui associe ingénierie environnementale, expertise climat, programmation urbaine, démarche prospective et accompagnement stratégique — permet d’aider les territoires à anticiper les ruptures à venir, à renforcer leur résilience et à construire des lieux capables d’accueillir les usages et les modes de vie de demain. Dans cette logique, Vizea accompagne les collectivités dans l’identification des fonciers actionnables, leur hiérarchisation et leur mobilisation, afin de transformer un potentiel diffus en projets concrets, utiles et porteurs de sens.

Depuis le 1er janvier 2022, la RE2020 (réglementation environnementale 2020) est devenue la nouvelle référence en matière de performance environnementale pour la construction neuve en France. Elle succède à la RT2012 (réglementation thermique) et marque un véritable tournant dans la manière de concevoir les bâtiments. Là où la RT2012 se concentrait essentiellement sur la performance énergétique, la RE2020 intègre de manière plus globale le confort d’été et la performance bas carbone des bâtiments lors des phases chantier et exploitation. Cette évolution est d’autant plus importante que le secteur du bâtiment représente près de 40 % de la consommation énergétique nationale et environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre. Une réglementation permettant de s’inscrire dans la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et les efforts performanciels demandés au secteur sont donc nécessaires.

L’objectif de cette réglementation est triple. Elle vise d’abord à réduire l’empreinte carbone des constructions, en prenant en compte l’impact des matériaux sur l’ensemble de leur cycle de vie, de l’extraction des matières premières jusqu’à le traitement en fin de vie des produits. Elle cherche également à améliorer la performance énergétique des bâtiments en réduisant leur consommation d’énergie primaire et en favorisant le recours aux énergies renouvelables. Enfin, elle introduit une nouvelle exigence : le confort d’été. Avec la multiplication des épisodes de canicule, les bâtiments doivent davantage considérer cette problématique dès la conception des bâtiments.

Pour atteindre ces objectifs, la RE2020 s’appuie sur plusieurs indicateurs qui doivent être évalués lors des différentes phases de la conception et du chantier.

Ces indicateurs sont les suivants :

Cette réglementation a donc pour objectifs de réduire les consommations énergétiques et les émissions de GES des bâtiments, à la fois pendant la phase de chantier mais également pendant toute l’exploitation du futur bâtiment. La conception doit être bioclimatique et pensée pour les usages et l’évolution du climat et notamment l’augmentation des périodes caniculaires.

La RE2020 est entrée en vigueur en 2022 seulement pour quatre typologies de bâtiment :

Ce qui excluait donc une grande partie des constructions neuves.

Une évolution de la RE est à venir, et est donc censée rendre obligatoire, par un arrêté au 1er janvier 2026 l’atteinte de performances environnementales pour les typologies suivantes :

La mise en application de la réglementation pour tous les autres bâtiments se faisait donc attendre pour inscrire le secteur du bâtiment dans une stratégie globale de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre pour respecter les objectifs nationaux de 2030 et 205

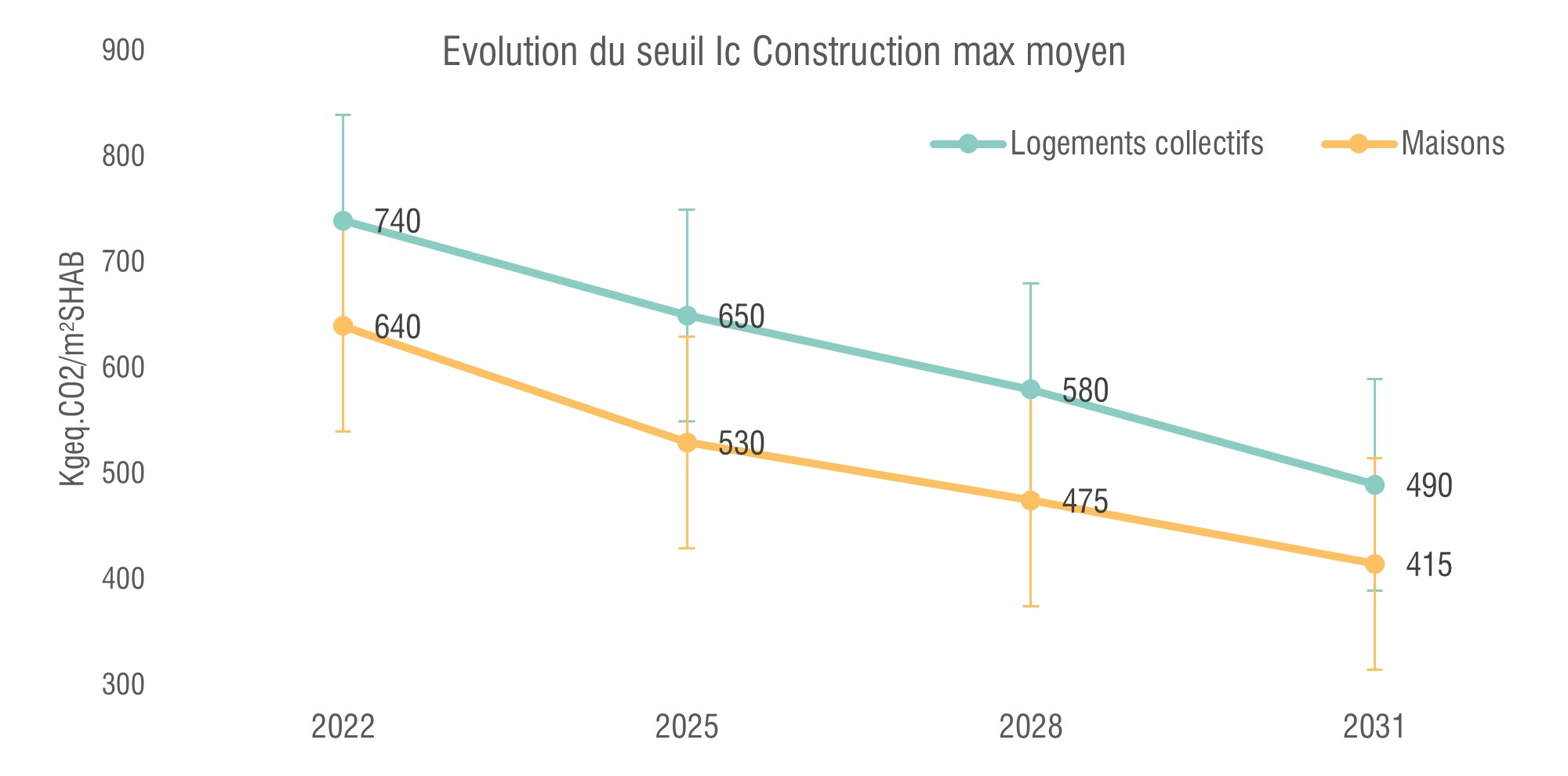

Concernant spécifiquement le volet carbone de cette réglementation et donc les indicateurs Ic Construction et Ic Energie, ceux-ci disposent de seuils progressifs, échelonnés dans le temps afin de permettre à la filière de la construction de s’adapter aux contraintes et modes de faire. Ces seuils sont donc évolutifs en fonction des années 2022 (pour les premières typologies), 2025, 2028 et 2031.

Les seuils pour chaque typologie sont présentés dans le graphique suivant pour l’indicateur Ic Construction :

Il est à noter que de manière globale, une réduction de 17% des émissions de GES est constatée entre les seuils 2025 et 2028 et une réduction de 22% entre les seuils 2028 et 2031, ce qui indique que des efforts relativement similaires de réduction sont demandés entre les différentes typologies de bâtiment.

Les typologies vestiaires et aérogares bénéficient des seuils les plus réhaussés, au regard de leurs spécificités techniques et architecturales et d’espaces qui les contraignent dans l’atteinte de performances bas carbone.

En résumé, la RE2020 est bien plus qu’une nouvelle réglementation : elle redéfinit en profondeur notre manière de construire et d’habiter. Ses évolutions programmées jusqu’en 2031 poussent la filière du bâtiment à innover, à décarboner et à concevoir des bâtiments plus confortables et résilients face aux défis climatiques. Pour rester compétitifs et répondre aux attentes du marché, les acteurs de la construction doivent s’approprier dès maintenant les seuils de la réglementation sur toutes les typologies qui vont y être soumis très prochainement, et qui n’auront pas eu la première phase « 2022 » pour apprivoiser les performances à atteindre en conservant une architecture et des matériaux relativement conventionnels.

Un travail de conception et des échanges entre les différents acteurs des projets de construction neuve doivent dès maintenant avoir lieu pour anticiper les dépôts de permis de construire à venir et s’éviter des ralentissements de projet lorsqu’il sera question de valider les seuils de performance.

Entre contraintes techniques, engagement environnemental et confort des équipes, retour sur une aventure collective racontée par Romain Masse.

La création d’un deuxième étage, entièrement conçu en bois et isolants biosourcés, a permis d’accueillir de nouveaux collaborateurs tout en restant fidèle à nos valeurs : sobriété, confort et exemplarité environnementale. Romain Masse, responsable d'entité au pôle Bâtiment Durable, revient sur ce chantier pas tout à fait comme les autres — entre contraintes techniques, adaptation continue et fierté de voir nos convictions prendre forme… au sein même de nos locaux.

Cet article présente le projet d’agrandissement de Vizea, création d’un second étage, pour ses collaborateurs, toujours plus nombreux à rejoindre l’aventure !Entre aléas climatiques et contraintes financières, Romain Masse, responsable d’entité en Bâtiment Durable, nous raconte son expérience en tant que porteur du projet.

Quelles étaient les motivations et les enjeux de départ de ces travaux ?

Le premier GT Travaux a été lancé en 2019 / 2020, avec l'ambition d'ajouter un niveau sur l'ensemble du bâtiment, plateau arrière compris. Une première idée non formalisée de "Vizea 150" à l'époque a poussé ce projet, afin de pouvoir à la vue de la croissance de la société accueillir les nouveaux collaborateurs dans des conditions confortables.

La période contraignante de la COVID a impacté le passage de la phase conception à la réalisation. Malgré le PC accepté en 2020, la hausse des prix des matériaux a remis en question le projet avec un coût travaux quasiment doublé par rapport à la situation économique préalable. Fin 2023, il a été décidé, dans un nouveau contexte de croissance et de lancement officiel du "Vizea 150" de relancer le projet et de trouver des solutions afin d'accueillir les nouveaux Vizéens : aménagement du 109, location ou achat de locaux existant.

Et finalement pourquoi ne pas se replonger dans le PC de 2020, et trouver des optimisations ? En est venue fin 2024 l'idée de ne conserver que la partie de projet en surélévation de notre pavillon, et plus au-dessus du plateau arrière de bureaux. Effectivement, cette dernière ne comporte pas de fondations ni de structure lourde, la surface créée y était petite mais très onéreuse vus les travaux de confortement structurels nécessaires !

Nous lançons les études de plans et les échanges avec les entreprises en septembre 2024, en janvier 2025 le permis du nouveau projet est accepté, en mars 2025 les travaux sont lancés, et en juillet 2025 le chantier est terminé ! On déclare la fin de la levée de réserves en septembre 2025 !

Quels choix ont été les plus impactant d’un point de vue développement durable et confort d’usage ? Y a-t-il des choses que tu aurais aimé faire pour aller encore plus loin sur ces aspects ?

Les choix forts de développement durable ont été actés dès le premier projet, avant mon arrivée. L'étage serait en bois, les isolants en fibre de bois. A partir de là il n’y a plus tellement de négociations ou d'optimisations à mener. c'est un projet déjà très vertueux ! Par l'expérience bâtimentaire de Vizea, les choix ont été faits "en bonne intelligence" : on n'a pas cherché à faire tourner une batterie d'études pour se mettre aux minimums réglementaires. On a préféré maximiser les solutions dès le départ : encore une fois le tout bois pour la structure (plancher bas, façades, toitures), un isolant en laine de bois de 20 cm et R =5,5 en façades, un isolant de 24 cm et R = 11 en toiture. C'est largement supérieur à la moyenne constatée sur d'autres projets. On peut aussi parler de la toiture végétalisée inaccessible avec un substrat de 16 cm.

Sur le confort c'est autre chose. J'ai été moteur sur ces sujets, accompagné par Fabrice il faut le dire, et ai pu proposer de la même manière que sur le bâti de maximiser les solutions : brasseurs d'air en plafonds du nouvel étage, mais aussi de celui existant ; brises soleils orientables, baffles acoustiques, sous couche acoustique sous parquet ...

Pour aller plus loin, il y aurait bien eu l'isolant de toiture : il est en polyuréthane. Du fait des contraintes techniques, et soyons honnêtes, des coûts cumulés de nos solutions vertueuses, il n'était pas simple à varianter. Nous avons peut être manqué de temps afin d'explorer les variantes possibles avec l'entreprise pour améliorer ce point.

Autrement, je suis heureux que les préconisations que j'ai abordées aient été intégrées. J'avoue être même étonné sur le nombre de solutions acceptées et mises en œuvre in fine sur le confort, ça a un coût et je m'attendais à ce qu'on restreigne les choix à l'essentiel. Finalement ça n'est pas le cas et on a un étage très performant sur le confort visuel, le confort d'été et le confort acoustique !

Des problématiques ont sûrement dû apparaître, comment les avez-vous gérées ?

La difficulté de faire la synthèse entre les acteurs projet, la réalité des travaux dépendant des livraisons, des disponibilités humaines et matérielles et ... de la pluie. Oui, on en a eu des aléas !

Si on peut se passer un tant soit peu d'études de confort, on ne peut pas se passer d'une logistique éprouvée. Suivi, organisation, anticipation et réactivité ont été les outils clés pour s'en sortir. Ça n'a pas toujours été simple, mais à la fin il faut être agile et adaptable ... et parfois se dire que la seule chose prévue c'est que rien ne se passera comme prévu !

Mais les choses avancent et malgré les écueils : l'architecte est resté disponible en phase conception et réactif pour nous aider à sortir un PC conforme à nos attentes et celles de la mairie ; les deux entreprises de construction en phase travaux, CILG & MASTBAT, ont toujours trouvé des solutions, corrigé les écarts quand il y en avait, et sont restés mobilisés jusqu'au bout afin de nous remettre un projet qualitatif et à 100% fini !

Quel regard portes-tu aujourd’hui sur le résultat final ?

Je le trouve très qualitatif. A vrai dire le simple fait (si on peut dire que c'est simple...) que le nouvel étage soit là est déjà une réalisation en soit. Mais le fait que tout ce qui était projeté sur le papier, notamment sur les choix environnementalement vertueux, soit mis en œuvre "pour de vrai" est une véritable réussite !

Je le trouve aussi très beau : à l'extérieur, le bardage bois est super et s'intègre bien à la rue et à l'existant sans choquer.

A l'intérieur, l'étage est pour moi magnifique : on le doit à notre sélection des couleurs et des teintes (brasseurs, parquets, peintures ...) mais aussi aux entreprises CILG & MASBAT, avec les poutres apparentes et les finitions intérieures soignées. On verra à l'usage mais je pense qu'on aura la preuve que les études c'est bien mais que si on maximise dès le départ les items de confort en lien avec une composante environnementale sur la sélection des solutions et des produits, le confort est assuré de lui-même. Ça a un coût, mais il ne semble pas démesuré à l'échelle du projet.

Qu’est-ce que cette expérience t’a appris que tu pourras réinvestir dans les projets clients de Vizea ?

Au sens des valeurs professionnelles que je porte je vais "ré-employer" quelques passages repris dans les lignes ci-dessus.

J'avais déjà je pense, de bonnes bases en suivi, organisation, anticipation et réactivité. En revanche le projet m'a réellement appris à être agile et adaptable, et à accepter que parfois la seule chose prévue c'est que rien ne se passera comme prévu ! Mais que les choses avancent malgré tout.

Tout cela me permettra je pense d'être plus apaisé sur la gestion de projets, d'accepter l'inattendu, de savoir renforcer mon accompagnement et contrôle dans les phases clés des projets. Et aussi de savoir écouter les contraintes qui peuvent impacter le niveau environnemental ambitieux, pour sortir avec des solutions concertées et continuer à avancer avec une équipe projet fédérée.

Sur ce, je vous dis à bientôt, et vous donne rendez vous au 2ème étage !

Applicable dès à présent aux projets de construction neuve, la V7 remplacera définitivement les versions 2016 et V6 à compter du 27 janvier 2026. Les porteurs de projets disposent néanmoins d’une période transitoire : les enregistrements selon les versions précédentes restent possibles jusqu’au 26 janvier 2026.

Figure 1: Evolution des référentiels BREEAM (rénovation et construction) depuis la création de la certification BREEAM

La certification BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), délivrée par l’organisme britannique BRE (Building Research Establishment), constitue aujourd’hui le référentiel environnemental le plus largement utilisé au niveau international. Présente dans plus de 100 pays et appliquée à près de 3 millions de projets, elle offre un cadre reconnu pour évaluer et valoriser la performance environnementale des opérations. Sa flexibilité permet de l’adapter :

- à différentes échelles : du quartier aux infrastructures, en passant par les rénovations et les bâtiments en exploitation ;

- et à une grande variété de typologies, telles que le commerce, l’enseignement, la santé, l’industrie, les bureaux, l’hébergement, les équipements sportifs, culturels ou hôteliers.

La certification BREEAM s’impose aujourd’hui comme un levier stratégique pour les promoteurs, les collectivités et les investisseurs souhaitant valoriser leurs opérations immobilières. Cette certification garantit en premier lieu le confort et la qualité d’usage pour les occupants, tout en permettant une maîtrise du coût global grâce à la réduction des consommations d’énergie et d’eau.

Elle encourage également une meilleure durabilité des bâtiments, en favorisant l’emploi de matériaux durables et responsables, une conception adaptée aux évolutions futures (changement d'usage et démontabilité) et en intégrant des critères de résilience face aux changements climatiques, aux risques liés aux inondations, à la pollution ou aux aléas météorologiques. Ainsi, elle constitue une démarche stratégique alliant performance environnementale, économique et sociale.

La version 7 de la certification BREEAM New Construction intègre des évolutions permettant un alignement avec les objectifs de la Taxinomie européenne, notamment :

Et pour les BREEAM Assessors ?

Une nouvelle plateforme est accessible, simplifiant la prise en main du référentiel. Les outils d'évaluation (anciennement au format Excel) sont désormais directement intégrés à l’interface.

Les types de projets sur lesquels nous travaillons chez Vizea :

Chez Vizea, nous accompagnons nos clients en tant qu’AMO et/ou MOE sur une large diversité de projets : bureaux, commerces, résidences étudiantes, hôtels, etc.

Nos qualifications BREEAM Assessor et BREEAM AP nous permettent de vous guider efficacement dans l’obtention de la certification BREEAM.

De plus, nos équipes sont formées à la mise en œuvre de la version V7 du référentiel, afin d’intégrer dès aujourd’hui ses nouvelles exigences dans vos projets.

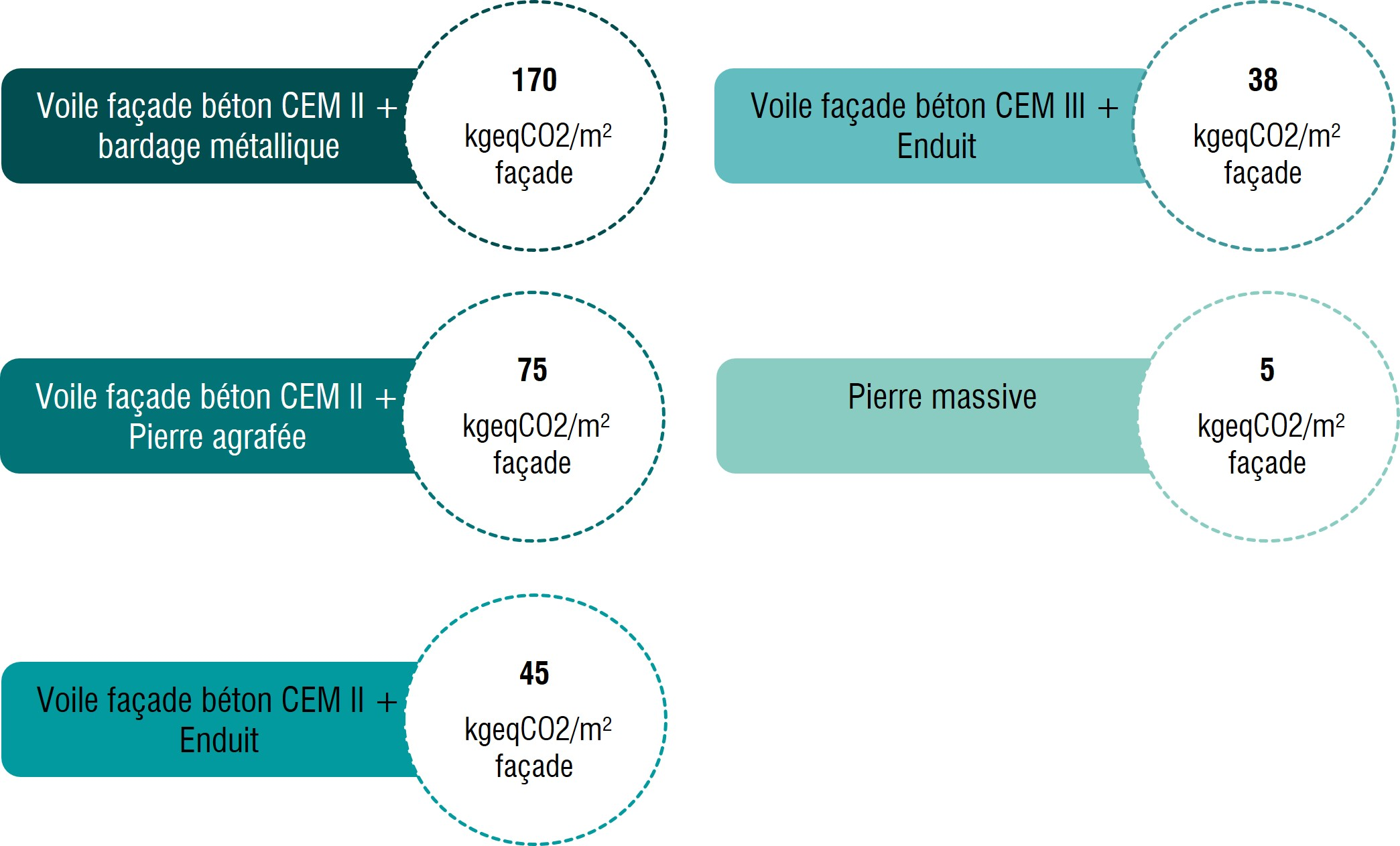

Selon l'Association pour le Développement du Bâtiment Bas-Carbone (BBCA), la construction d'un édifice neuf représente environ 60% de l'empreinte carbone du secteur de la construction en 2019. Parmi les principaux contributeurs à cet impact environnemental se trouve le béton générateur de près de la moitié des émissions du secteur.

La décarbonation commence dès la conception des bâtiments. C’est en considérant en amont les méthodes de construction et les matériaux employés, ainsi que l'usage futur du bâtiment que l’empreinte carbone peut être maîtrisée. L'adoption de nouvelles pratiques se heurte souvent à des traditions bien ancrées, rendant la transformation complexe. Le choix de matériaux de construction à faible empreinte carbone revêt une importance capitale dans cette démarche, incluant l'utilisation de matériaux recyclés et durables, tels que le bois issu de sources responsables et locales, et la réduction, voire l'élimination, du ciment et du béton.

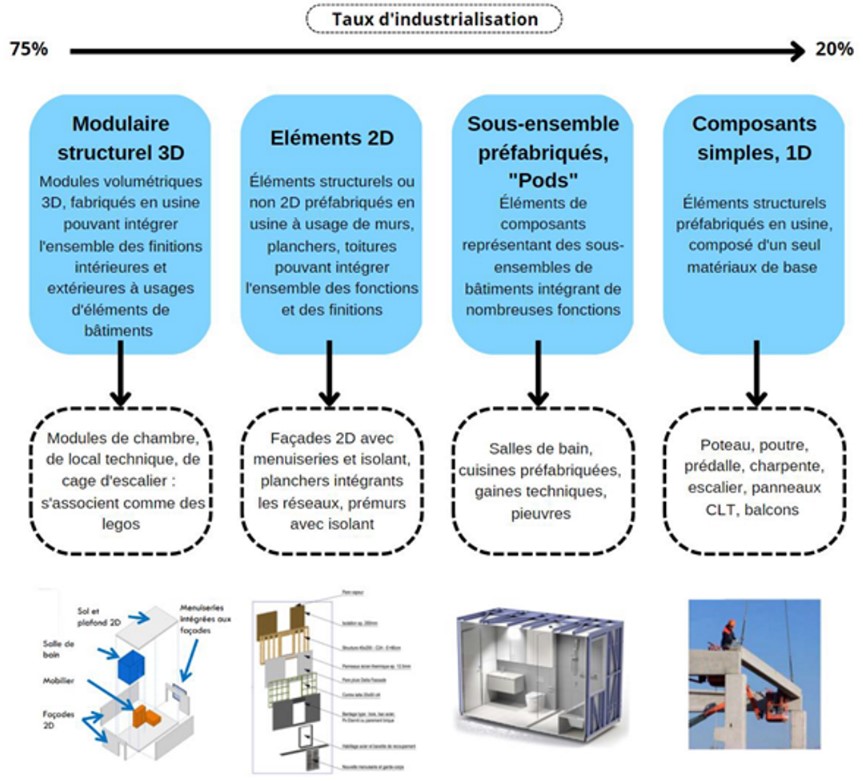

Dans ce contexte, la construction hors site émerge comme une nouvelle méthode constructive pour bâtir des villes de manière plus durable. Cette méthode offre des opportunités significatives pour repenser la construction et minimiser son impact. La construction hors site offre l'opportunité d'intégrer des matériaux biosourcés. Elle repose principalement sur l'utilisation du bois comme matériau principal, car il est plus facile à assembler et à transporter que des matériaux plus traditionnels comme le béton.

Image 1 : Les différents niveaux de construction hors-site et leur taux d’industrialisation, Pauline Schömbs, 2023

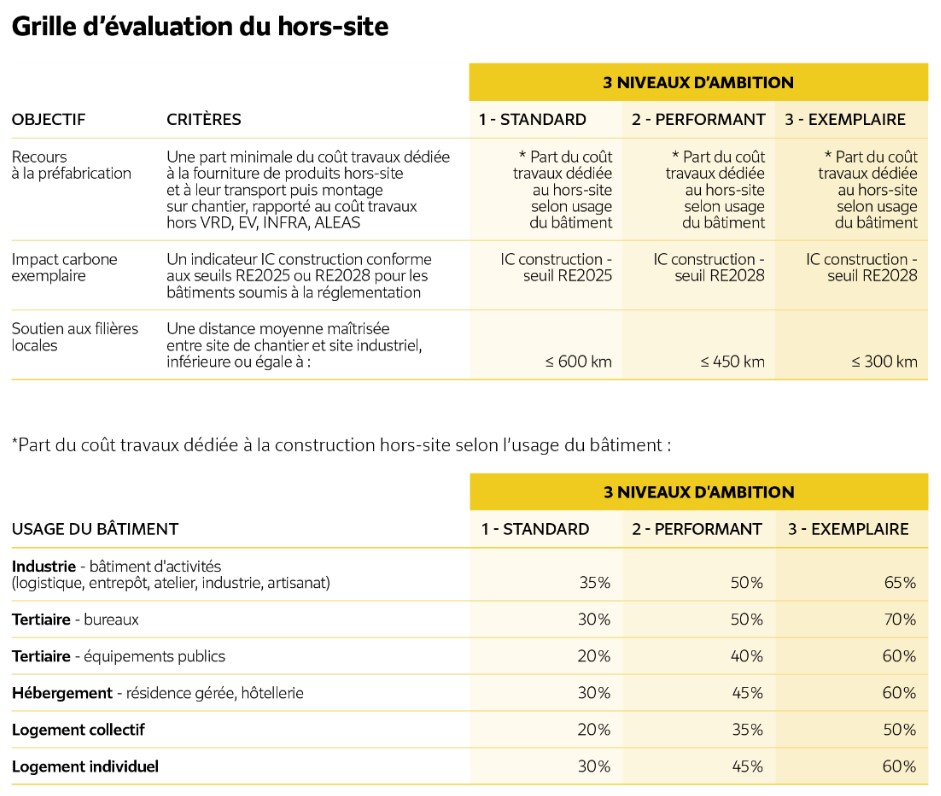

En 2023, un groupe de travail composé de l’Immobilière 3F (I3F), la Société du Grand Paris (SGP) et Grand Paris Aménagement (GPA), a élaboré une charte pour le développement de la construction hors-site. Cette charte a été signée le 18 octobre 2023 et a lancé la création de l’association Filière hors site France.

La charte établit une grille d’évaluation ; les niveaux d’ambitions visés dépendent de la part du coût des travaux dédiés à la construction hors site, des seuils IC construction de la RE2020 et de la distance entre l’industriel et le chantier.

Image 2 : Grille d’évaluation, extrait de la charte pour la construction hors-site (octobre 2023).

Ainsi le groupe de travail a pour objectif de viser au moins 50 % de leurs programmes immobiliers en logements collectifs neufs en maîtrise d’ouvrage ayant recours au hors-site.

Pour faire face aux défis de qualité architecturale et de transition écologique, il est nécessaire de réfléchir et de s'engager dans une démarche collaborative pluridisciplinaire.

Qu'il s'agisse des promoteurs, des architectes, des industriels… tous reconnaissent des obstacles à leur échelle : dimensions financières, limitations du travail des architectes, décalages culturels...

L'utilisation d'objets catalogue ou l'imposition d'une entreprise dès la phase de conception représente des contraintes techniques susceptibles de compromettre la qualité architecturale du projet. Un aspect défavorable pour certaines architectes, mais un avantage environnemental qui rationalise la construction et contribue à la compacité des bâtiments, ce qui améliore les performances énergétiques.

L’intégration de hors site sur un chantier nécessite de revoir le modèle de conception classique. La loi MOP inversée est déjà en test chez certains acteurs, permettant de trouver l’entreprise et l’industriel avant de lancer le concours de maîtrise d'œuvre.

Image 3 : Lot B, Ile de la Marne, Woodeum, SOCAREN

La filière doit encore se développer pour gagner en crédibilité et ainsi réellement s'affirmer sur le marché de la construction. Cependant elle peut constituer une solution pour favoriser la sobriété dans la construction. En effet, avec l’atteinte des seuils de la RE2020, des objectifs 2025 et 2028, les méthodes traditionnelles des bâtiments en béton doivent être abandonnées. La construction hors site apparaît comme une nouvelle technique constructive permettant de décarboner tout en partie la construction d’un bâtiment. Il est nécessaire de sensibiliser les architectes à ces nouvelles techniques pour rendre compatibles des prescriptions environnementales et la conception d’un projet architectural.

Des pourcentages d'intégration de construction hors site peuvent ainsi être prescrits, par exemple : “La construction sera réalisée à 30% des coûts totaux du projet en composants hors site (toutes techniques de construction hors site confondues).”

A noter que la réglementation incendie est le principal frein à l’intégration de bois dans les constructions et donc à l’intégration de modules hors site.

Création : 12 juillet 2024

Écrit par Pauline Schömbs

« Débrouille toi pour que ce bois n’arrive jamais au chantier. Pas d’bois, pas d’construction. Pas d'construction, pas d’logement. Pas d’logement… Pas d’logement ». Cette citation qui s’inspire du film Astérix et Obélix : mission « Cléopâtre » pourrait résumer la situation de la construction décarbonée de demain ; et demain, c’est dès aujourd’hui.

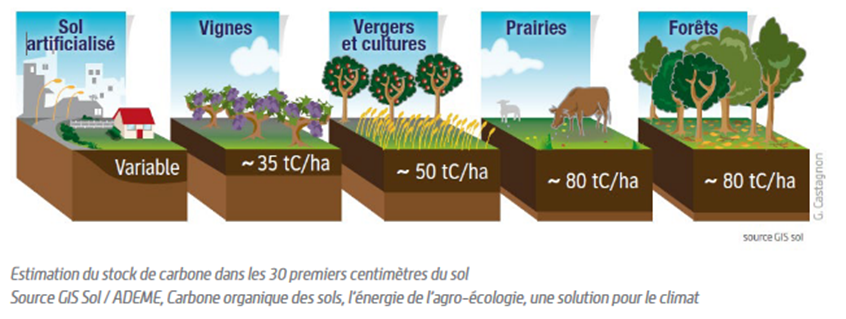

L’évolution actuelle du contexte national et international est marquée par des préoccupations croissantes du grand public et des décideurs concernant la dégradation de l’environnement, les conséquences du changement climatique, ainsi que la demande grandissante en énergie et en matières première. Dans ce cadre, la France s’est notamment engagée, au travers des lois Grenelle (2009), à une réduction par quatre de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050 par rapport à 1990. Cet arsenal législatif s’est renforcé avec la loi de transition énergétique (2017) qui vise l’émergence de solutions bois afin de contribuer à répondre aux enjeux climatiques à venir, et en particulier pour apporter des solutions constructives « bas-carbone ». Enfin, depuis 2022, à travers la nouvelle réglementation environnementale (RE 2020), le secteur de la construction doit quantifier son empreinte carbone à travers deux nouveaux indicateurs. Son objectif : limiter le poids carbone du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie, de sa conception jusqu’à sa démolition. Cet impact est désormais calculé pour la majorité des bâtiments neufs, que ce soit concernant :

Le seuil carbone « IC Construction » de la RE 2020, de plus en plus contraignant au fil du temps, nécessite pour les concepteurs de la ville, une rupture vis-à-vis des procédés constructifs conventionnels de plus en plus marquée notamment à partir de 2025 et obligatoire en 2028. Dans ce contexte, l’utilisation du bois et plus largement des matériaux biosourcés dans la construction est en plein développement et va devenir « réglementaire » en France, pour tout bâtiment neuf devant respecter la RE des 2028.

Or, les constructions en bois ou intégrant tout ou partie de bois en tant que mode constructif ou revêtement de façade se sont multipliées dans un contexte parfois d’expérimentation à grande échelle. En effet, les réglementations fixées par chaque pays n’intègrent pas spécifiquement l’utilisation accrue du bois dans ce type de construction. C’est le cas pour la France, où seule une doctrine pour la construction des immeubles en matériaux biosourcées et combustibles existe. Elle a vu le jour en 2021, réalisée par la préfecture de Police et la Brigade des Sapeurs Pompier de Paris (BSPP) encadrant une réglementation sur cette base. Jusqu’ici, les réglementations françaises de sécurité incendie, que ce soit pour les bâtiments d’habitation à usages professionnels relevant du Code du travail, les Établissements Recevant du Public (ERP) ou les immeubles de grandes hauteurs IGH, ont toutes été établies pour des constructions maçonnées. C’est dans ce contexte mouvant que se retrouvent les concepteurs de la ville de demain. Des réglementations nationales de plus en contraignantes, demandant l’intégration de matériaux biosourcés et une réglementation incendie qui peine à suivre les objectifs de la loi.

Figure 1 En logement collectif, pour atteindre le seuil 2028 de l’IC Construction de la RE 2020, l’intégration de structures a minima mixtes bois béton devient quasiment obligatoire.

Source : retour d’expérience et réalisation VIZEA

La réglementation incendie en France : la doctrine de la BSPP

Son objectif principal est d’assurer la sécurité des personnes :

Cinq principes font office de socle d’exigences :

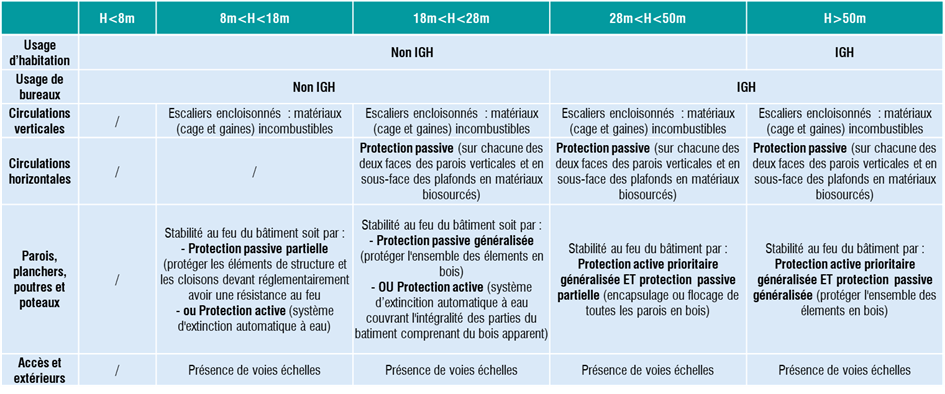

1. Graduer les mesures de prévention incendie en fonction de la hauteur des bâtiments dès lors que le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol (R+3 environ).

2. Assurer la mise en sécurité des occupants et des secours :

3. Limiter la part des matériaux biosourcés apparents et/ou la compenser avec des barrières de protection passive (encapsulage) ou active (système d’extinction automatique à eau).

4. Renforcer les mesures d’isolements afin de limiter la propagation de l’incendie y compris vers ou depuis un bâtiment tiers. (Impact des flux thermiques vers les tiers vis-à-vis / propagation vers les niveaux superposées via les planchers, les façades et les isolements latéraux).

5. Renforcer les mesures de protection des parties de bâtiments comprenant des locaux à sommeil.

Figure 2 Doctrine pour la construction des immeubles en matériaux biosourcés et combustible – BSPP

La qualification du risque incendie se répartit selon 4 principes :

A partir de 18 m, les circulations horizontales (desservant les paliers ou reliant les escaliers entre eux), et les gaines d’ascenseur doivent disposer d’une protection sur chacun des deux faces des parois verticales et en sous face des plafonds en matériaux biosourcés.

Figure 3 Synthèse de la réglementation incendie issue de la doctrine de la BSPP – Réalisation : VIZEA

Deux perceptions qui doivent converger

Ainsi, plus le bâtiment est haut, plus il sera difficile de limiter l’impact carbone de sa construction, vis-à-vis des normes incendie. En France, elles s’appliquent sur les bâtiments de logements collectifs dépassant le niveau R+3. On pense d’abord à la Protection Feu Passive (PFP) avec l’obligation d’encapsuler une partie du bois. Qui dit encapsulage, dit matériaux supplémentaires et donc poids carbone et économique supplémentaire. Tout comme la Protection Feu Active (PFA), soit l’ensemble des éléments de détection et d’extinction qui intègre l’installation de mètre linéaire de réseau supplémentaire et alourdit là encore le poids carbone et économique du projet.

Ces injonctions contradictoires qui peuvent apparaitre entre engagement des concepteurs de la ville au sens large (aménageur, promoteurs, etc.) et prescriptions des services de secours et d’incendie peut s’expliquer par la temporalité opposée d’intervention des deux acteurs dans le maillon de la chaine de construction. Quand les concepteurs de la ville arrivent en amont dans un projet, ils se doivent de respecter une réglementation environnementale légitimement de plus en plus contraignante et supporter un coût économique direct. Les services de secours et d’incendie arrivent quant à eux en bout de chaine, (même s'ils donnent leur avis au stade du permis de construire) c’est-à-dire lorsque « l’heure est grave » et qu’un drame humain peut être en jeu. Ceci peut alors expliquer qu’ils imposent une réglementation extrêmement exigeante et pas forcément compatible avec les enjeux de décarbonation et d’une moindre consommation de matière premières pour le secteur de la construction.

Les différents retours d’expériences sur l’évolution des législations et l’intégration de modes constructifs biosourcés, tout autant qu’à travers et les retours « terrain » des sinistres de bâtiment doivent permettre de trouver un point de convergence entre ces deux enjeux, et assurer résilience et protection de nos mode de vies, y compris de nos toits.

Sources

Création : 29 mars 2024 - Écrit par Thibaut THOMAS

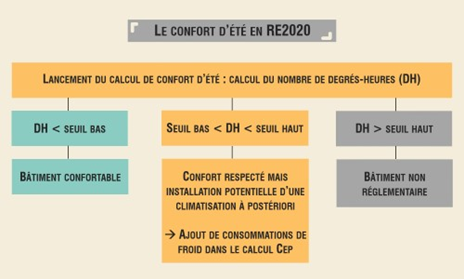

Cela fait deux ans que la RE2020 régit les constructions neuves : elle est applicable aux bâtiments à usage d’habitation depuis le 1er janvier 2022 et plus récemment aux bâtiments de bureaux et d’enseignement. En apportant son lot de nouveautés, notamment en intégrant le volet carbone de la construction à la réglementation, la RE2020 a également fait évoluer la manière de considérer le confort thermique au sein des bâtiments.

Le confort thermique était auparavant traduit par la TIC (Température Intérieure Conventionnelle). Pour rappel cet indicateur représentait la température maximale atteinte dans un bâtiment durant une période de fortes chaleurs. Seul bémol, cet indicateur était bien souvent décorrélé des sensations d’inconfort thermique perçues par les usagers des bâtiments. Pour traiter le problème différemment, la RE2020 a évolué, laissant de côté la TIC pour intégrer un nouvel indicateur, le Degré-Heure (DH / °C.h), censé être plus représentatif de l’inconfort thermique.

Alors, qu’en est-il ? Cet indicateur est-il réellement plus pertinent ?

Les degrés-heures, de quoi parlons-nous ?

Il s’agit d’un indicateur qui calcule l’écart entre la température ressentie dans le bâtiment et la température de confort (fixée à 28°C en journée), et qui somme cet écart heure par heure.

Pour donner un exemple simple, supposons que lors d’une journée, la température ressentie au sein d’un bâtiment était de 30°C à 16h, et de 29°C à 17h.

Cela donnera au total +3 DH sur la plage considérée

Deux seuils sont définis pour les Degrés-Heures (DH) :

Le calcul intègre donc des consommations de froid additionnelles pour pénaliser les projets qui ne prennent pas suffisamment en compte le confort thermique. Mais est-ce suffisant ?

Voyons comment ces pénalités sont calculées et si elles sont suffisamment contraignantes pour pousser les concepteurs à faire les efforts nécessaires au confort thermique.

La méthode de calcul des pénalités

Les pénalités de consommation de froid additionnel sont calculées, en énergie primaire, selon la formule suivante :

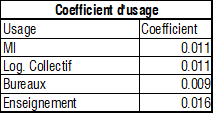

Pénalité froid = Coefficient d' usage * Variable_DH * Coefficient zone climatique et altitude

Avec :

Prenons un immeuble de logement collectifs situé en Ile-de-France (altitude <400m) :

Au maximum, ce bâtiment aura donc une pénalité de consommation de froid d’une valeur de :

kWh.EP/m².an

Le même immeuble situé à Lyon aurait une consommation additionnelle de +10 kWh.EP/m².an ; à Marseille, cela donnerait +12 kWhEP/m².an.

En comparaison au CEPmax, cela représenterait respectivement : +9% de consommations à Paris ; +11% à Lyon ; +15% à Marseille.

Le lien avec le confort d’été, et la traduction dans le CEP & CEPnr

Comme indiqué plus haut, les degrés-heures comptabilisent à chaque heure le nombre de degrés au-dessus de la limite de confort.

En simplifiant, la limite haute de 1250 DH équivaut à 25 jours pendant lesquels la température diurne ressentie serait de 30°C pour un seuil à 28°C, et la température nocturne serait de 28°C pour un seuil à 26°C.

Dans cet exemple, en nous situant dans le pire des cas donc, la méthode de calcul sanctionne un bâtiment qui génère 25 jours d’inconfort par une consommation additionnelle de 9% à 15% du CEPmax selon la zone géographique.

Si on compare ces données à celles des guides pédagogiques RE2020 du gouvernement, on peut voir que les consommations additionnelles ne sont pas vraiment contraignantes pour la conformité réglementaire des bâtiments en zone H1a.

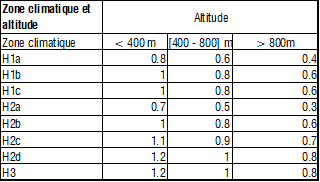

Le graphe ci-dessous montre les résultats de CEPnr pour un bâtiment de 57 logements collectifs avec une enveloppe standard situé en zone H1a :

La majorité des variantes proposée ici respecte le seuil max CEPnr, même en intégrant la consommation de froid additionnelle la plus élevée possible pour un bâtiment de cette zone climatique.

Pour les zones H2d et H3 en revanche, plus souvent soumises aux températures élevées, le respect de cet indicateur est plus contraignant et force à réellement adopter des solutions pour améliorer le confort estival.

Quelles conclusions en tirer ?

Une comparaison simple entre les indicateurs DH, CEP et CEPnr nous montre qu’il est théoriquement possible de construire des bâtiments de logements réglementaires qui présentent un inconfort thermique durable, a minima dans certaines zones climatiques.

Les zones climatiques proches de la mer Méditerranée (H2d, H3) sont plus contraintes par cet indicateur qui y oblige à fournir des efforts de conception plus importants.

L’indicateur Degré-Heures est plus palpable que son ancêtre la TIC et le mécanisme de consommations additionnelles de froid est pertinent. Cependant, il ne se substitue pas à la réalisation d’une Simulation Thermique Dynamique (STD) pour juger du confort thermique d’un bâtiment et celles-ci restent encore la meilleure manière de l’estimer, en parallèle de la RE2020.

En moyenne dans l’hexagone, l’air est 5 à 7 fois plus pollué dans les espaces intérieurs qu’à l’extérieur...Les raisons sont nombreuses mais, dans le bâtiment neuf, les raisons principales sont des « enveloppes» thermiques hyper performantes, des systèmes de ventilation aux débits réglementaires encore trop faibles, et le manque de sensibilisation des usagers.

En considérant que nous respirons 12 000 litres d’air par jour et passons 85% de notre temps dans des lieux clos, le constat d'un coût sanitaire de 19 milliards d’euros par an est sans appel pour la France comprenant :

Voyons comment il est possible de prendre en compte dès maintenant la qualité de l’air (QAI) dans les projets et comment l’améliorer.

Revenons un instant sur la qualité de l’air extérieur (QAE). Au-delà des matériaux de construction et de la performance des systèmes installés dans le bâtiment qui vont conditionner la bonne « évacuation » des polluants, l’implantation du site est un facteur primaire. En effet, c’est le premier indicateur qui va orienter le projet vers une nécessité de renforcer le traitement de l’air et dimensionner les systèmes afin d’y parvenir.

Limiter la pénétration des polluants extérieurs vers l’intérieur est une première étape.

La réglementation française ainsi que l’OMS définissent des seuils de qualité pour certains polluants qui permettent de juger d’une « bonne qualité de l’air. Notons que les écarts entre ces deux entités normatives sont majeurs et laissons le soin aux lecteurs de tirer leurs propres conclusions sur ces objectifs à la lumière des éléments suivants :

Dans les grands centres urbains, la pollution ambiante explique que le traitement de l’air est obligatoire dans nos bâtiments afin de garantir une qualité sanitaire aux usagers.

Vizea, réalisant des analyses de site et vérifiant systématiquement sur les projets qui lui sont confiés la qualité ambiante de l’air, note un dépassement systématique des seuils OMS, par exemple, en Ile-de-France.

Au-delà d’imposer des débits de ventilation minimaux suivant les typologies d’ouvrage, et l’étiquetage sanitaire des produits de construction, la règlementation française est assez avare d’objectifs en termes de QA I(Qualité d'Air Intérieur) pour le secteur du bâtiment. Les plans nationaux santé environnement dont la 4ème version (PNSE 4) a été publiée en 2021 donnent les grandes lignes et objectifs de réduction de la pollution de l’air extérieur entre autres, mais peu de mesures sont prises pour la QAI. Malgré la deuxième phase de relevés in situ pour le secteur du logement réalisée entre 2020 et 2023 afin de mieux comprendre et appréhender l’ampleur et les effets des polluants intérieurs, le sujet en est encore aux prémices alors que son importance se fait de plus en plus ressentir comme en atteste la crise sanitaire de 2020.

La seule mesure notable de « contrôle » réglementaire de la bonne QAI dans les logements consiste en la demande de réaliser une vérification des installations à la réception des ouvrages via le diagnostic « Promevent ».

Selon le PNSE 4, la source principale de pollution en logements est le sous débit du système de ventilation qui provoque des accumulations de particules et l’augmentation de l’humidité.

Concernant les autres typologies depuis 2018 les établissements accueillant des populations sensibles en continu (ERP de type écoles, crèches, collèges …) ont la nécessité règlementaire de surveiller la QAI. Une évolution du dispositif en 2023 inscrit la nécessité de contrôles plus réguliers :

En 2025 la réglementation sera renforcée avec une extension des ERP concernés : structures sociales, médico-sociales et de santé, établissements pénitentiaires pour mineurs.

En synthèse, malheureusement les lignes directrices sont limitées en ce qui concerne la phase de conception et de livraison des bâtiments, avec peu ou pas d’objectifs réglementaires à atteindre.

Le meilleur moyen d’assurer et d'attester un suivi de la qualité de l’air de la conception à la livraison du bâtiment (voire à la phase exploitation) est de se reposer sur des labels et certifications.

Du côté des logements, il existe par exemple la certification NF Habitat portée par CERQUAL et plus spécifiquement le Profil Air Intérieur qui lui est lié.

Pour le tertiaire il existe la certification HQE BD portée par CERTIVEA via son thème qualité de l’air et la possibilité de le pousser à des niveaux supérieurs, ou encore le labeln WELL, dédiée au bien-être de l’occupant.

Sur ces deux typologies également, des propositions indépendantes de tout cadre de certification se développent :

Bien que le label ou la certification ne garantisse pas, en soi, un résultat « conforme », ces éléments permettent le suivi du thème qualité de l’air tout au long de l’opération, évitant les dérives et imposant des points de contrôles et de suivi réguliers pour améliorer la réponse globale du projet.

Le tableau ci dessous dresse un comparatif synthétique de quelques-uns des exemples précités afin d’aider à orienter le choix :

Ce tableau montre que les référentiels les plus polyvalents sont le label IntAIRieur et la démarche ECRAINS.

Ils peuvent être prévus facilement en complément d’autres certifications / labels sur les projets et apportent des plus-values non négligeables à la maîtrise de la QAI.

ECRAINS apparait comme plus adaptable aux différents projets en proposant le choix des exigences et différents niveaux de résultats.

Création : jeudi 25 janvier 2024 14:58 Écrit par Romain MASSE

Les dernières actualités concernant les incendies dans les Alpes-Maritimes au mois d’avril en France, ainsi que ceux survenus au Canada en juin/juillet/août et toujours en cours (pour ne nommer qu’eux), nous remettent face à une des réalités des conséquences du changement climatique et une réalité de nos étés. Et même si la France semble avoir été épargnée en 2023 pendant les congés estivaux, cette réalité commence à être prise avec plus de sérieux d’avant.

Et oui, nos forêts brûlent alors qu’il s’agit d’un des écosystèmes les plus importants pour la séquestration carbone à l’échelle mondiale et que l’ensemble des stratégies de décarbonation comptent sur elles.

Quelques chiffres pour savoir de quoi nous parlons :

Peut-on alors continuer à compter sur la séquestration carbone réalisée par nos forêts si elles brûlent avant ?

La séquestration carbone, ou plus exactement la séquestration du dioxyde de carbone est le processus de stockage de carbone hors de l’atmosphère.

Etant donné que les gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique, ils doivent d’une part être réduits à long terme et séquestrés ou stockés par des puits de carbone pour les émissions résiduelles que l’on peut éviter.

Différentes typologies de séquestration existent aujourd’hui, certaines plus controversées que d’autres, notamment lorsqu’il s’agit de processus artificiels, du fait de leurs émissions carbone pour en capter (cela réduisant donc le bénéfice de la séquestration).

La séquestration dite naturelle ou biologique est le processus naturel d’équilibre du cycle du CO2 : du CO2 est capté par des écosystèmes (biomasse, océans…) et de l’oxygène est libéré en échange.

A regarder plus précisément la séquestration naturelle, celle-ci peut être subdivisée en sous-catégories :

Différentes typologies d’espaces naturels contribuent ainsi à compenser les quantités mondiales de gaz à effet de serre émises chaque année par les activités humaines. Ces surfaces, ayant eu tendance à se réduire depuis de nombreuses années du fait de l’urbanisation et de l’accroissement de la population mondiale, doivent être préservées et augmentées dans les prochaines années pour justement jouer ce rôle de séquestration et de compensation carbone.

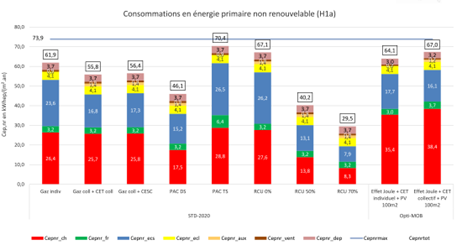

A titre d’exemple, le CEREMA dans l’un de ses rapports sur les puits de carbone illustre les quantités de carbone moyennes stockées par typologie :

Figure 1 : Rapport Cerema, puits de carbone

La forêt est donc bien un milieu contributeur et important de la chaîne de captation du carbone. Les océans, poumon de la planète bleu, sont de plus en plus touchés par le réchauffement climatique et par l’acidification de l’eau ce qui limite leur capacité à stocker du carbone.

Ce rôle à jouer par nos écosystèmes est placé au cœur des différentes stratégies de décarbonation des pays.

Selon les accords de Paris issus de la COP 21, ainsi que des différents textes de loi aux échelles européennes et françaises qui en ont découlé, des réductions d’émissions de CO2 sont objectivées ainsi que la part que devront prendre ces puits de carbone.

Un extrait de la stratégie nationale bas carbone 2 indique ici qu’une forte augmentation est nécessaire d’ici 2050. La « neutralité » carbone ne passera que si une séquestration carbone d’ampleur est possible.

Figure 2 : Extrait SNBC 2 - Evolution des émissions et puits de GES sur le territoire national

A l’échelle française, la santé des forêts est mise à mal, entres autres du fait de plusieurs facteurs :

La mortalité des arbres due aux épisodes de sécheresse reste le principal facteur de diminution de la capacité des forêts françaises à stocker du carbone. L’augmentation des températures, les épisodes pluvieux rares et de plus en plus violents, la présence d’insectes xylophages sont d’autres facteurs directement liés aux sécheresses, et donc au réchauffement climatique. Le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat de juin dernier précise que sur la période 2012-2020, une augmentation de 54% de la mortalité des arbres a été recensée, causée par ces facteurs.

Donc même si l’augmentation en superficie des forêts en Franc est louable, les conditions climatiques ainsi que la gestion humaine pour nos besoins de construction, chauffage contribuent à faire diminuer leur capacité à stocker du carbone.

Une dernière étude parue en août 2023 précise que les arbres peuvent atteindre une température critique à partir de laquelle leur capacité à stocker du carbone décroit considérablement. Encore une raison donc de limiter ce cercle vicieux qu’est le réchauffement climatique et la croyance que les forêts nous sauverons la mise.

Ces incendies, gagnant en fréquence et en gravité (superficies brûlées), apparaissent de plus en plus tôt dans l’année, ou tard (exemple en Californie en 2021). Ces épisodes viennent tout d’abord rayer de la carte des forêts entières, milieu dont chacun connait la richesse de sa biodiversité aux multiples bénéfices, mais également viennent libérer toutes les quantités de CO2 stockées depuis de nombreuses années dans les arbres et les sols.

Les quantités libérées à cause des incendies au Canada, par exemple, mettent ainsi à mal les projections de puits de carbone et les efforts de réduction de ces émissions de CO2.

De quoi remettre en jeu les objectifs de réduction des émissions identifiés dans les différentes stratégies et plan d’action tels que la SNBC, stratégie nationale bas carbone 2 en vigueur depuis 2020. Pour rappel, cette stratégie déclinée pour chaque secteur d’activité, estime en corrélation avec les réductions de GES, les besoins de puits de carbone pour les compenser.

Il est attendu dans sa prochaine mise à jour en fin d’année 2023 (SNBC 3), notamment pour s’aligner sur les objectifs européens du pack Fit for 55 une meilleure prise en compte de la réelle séquestration carbone et donc la compensation potentielle pour atteindre la neutralité carbone à l’échelle du pays.

Les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre sont les premiers à devoir réduire massivement leurs émissions de CO2. L’industrie, les transports, l’énergie, le bâtiment doivent accélérer leurs efforts. Et même si des obligations leurs sont de plus en plus imposées, nous constatons une augmentation des entreprises et secteurs d’activité se ventant d’être neutre en carbone voire pire, zéro carbone. Mais que font réellement ces entreprises pour contribuer aux objectifs communs ?

Ce n’est pas une surprise, mais de multiples labels ou mécanismes de « compensation » laissant croire à une réduction des émissions de gaz à effet de serre des activités étudiées sont en fait principalement conçus pour promouvoir une compensation des émissions de GES avant toute réduction.

Certains labels, ne demanderont aux demandeurs d’avoir un plan d’action de réduction de leurs émissions seulement à partir d’un certain seuil d’émissions absolue, qui est bien entendu assez élevé pour ne pas avoir à faire d’efforts avant longtemps.

Enfin, une étude parue fin août, fait une analyse de projets censés réduire la déforestation et accorder des crédits carbone à de nombreuses entreprises. Cette étude dévoile rapidement que non seulement la déforestation dans certaines forêts mais n’a pas ralentie, elle a même augmenté.

Le triptyque Eviter – Réduire – Compenser est alors encore plus d’actualité et dans cet ordre uniquement.

En synthèse, évitons et réduisons les émissions de CO2 dans l’ensemble des secteurs d’activité, voyons au travers des stratégies de verdissement grâce aux crédits carbone, protégeons et redirigeons la gestion de nos forêts pour qu’elle soit durable.

Rapport du Haut Conseil pour le Climat, juin 2023 : https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2023/06/HCC_RA_2023-web-opti-1.pdf

Rapport du Cerema : https://www.cerema.fr/system/files/documents/2018/11/stockage.pdf

Etude : " Les forêts tropicales approchent leur température critique " : https://www.nature.com/articles/s41586-023-06391-z

Un peu plus d’un an après l’application de la RE2020 pour les typologies principales de bâtiment, la réglementation évolue afin de continuer la décarbonation du secteur en accord avec la SNBC (Stratégie Nationale Bas-Carbone). Une consultation concernant un décret ainsi que deux arrêtés du code de la construction et de l’habitation est parue et porte sur les conditions d’application de l’article L.171-4 de ce même code.

Cette consultation du 22/05/2023 au 16/06/2023 porte sur l’obligation d’installer une production d’énergie renouvelables ou de la végétalisation en toiture.

Cet article permet aux différents acteurs de la construction (maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment…) de prendre connaissance de cette consultation et des quatre exonérations qui seront prévues.

Ainsi, l’article n°101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et résilience », codifie à l’article L.171-4 du CCH, une obligation à partir du 1er juillet 2023 de végétaliser ou d’installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) en toiture pour :

Ce décret ainsi que ces deux arrêtés malgré leur stade de consultation permettent de répondre aux différents questionnements qui peuvent subsister sur l’évolution de cette réglementation.

Dans le 1er cas, il sera possible d’être exonéré si le rapport entre le coût de l’installation et le coût des travaux est supérieur à 15%. Il est à noter que le taux de surcoûts et la méthode de calcul sont fixés par arrêté.

Dans le 2nd cas, l’exonération concernant l’installation de végétalisation est aussi valable. Cependant, le coût d’installation est diminué des gains pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite ou les économies d’énergie réalisées sur une durée de 20 ans.

De plus, dans le cadre d’une installation d’EnR, il sera possible d’être exonéré si le coût actualisé de l’énergie produite par l’installation sur une durée de 20 ans est supérieur à une valeur définie par arrêté. A comprendre, si la somme des dépenses (investissement/entretien/maintenance) ramenée au kWh dépasse 1.5 fois le tarif réglementé d’achat.

Les exonérations concernant les surcoûts devront être justifié au travers d’une note de calcul du maître d’ouvrage accompagnée de 2 devis, ainsi que, dans le cas EnR, l’étude technico-économique d’une entreprise spécialisée, présentant le productible et les gains associés.

Dans le cas d’un bâtiment neuf et en rénovation, il sera possible d’être exonéré si la pente de la toiture est supérieure à 20 %, pour l’installation d’une toiture végétalisée seulement. Cela devra être justifié au travers de l’attestation d’urbanisme. Ainsi, il ne sera pas possible en neuf d’être exonéré d’une installation de production d’ENR pour des raisons techniques.

Dans le cas d’une rénovation, il sera aussi possible d’être exonéré :

A ce jour, l’arrêté ne précise pas d’exigence concernant l’installation d’une production d’énergies renouvelables en toiture, cependant, il précise les caractéristiques que doivent respecter les toitures végétalisées, à savoir :

Il est à noter que la mise en œuvre d’un substrat de 8 ou 10cm entraine peu de sujet structurel. En effet, le poids du système complet oscille entre 75 et 180 kg/m² et correspond à une végétalisation extensive. Cette dernière pourra accueillir sédums, mousse ou vivaces. De plus, c’est à partir de 10cm qu’il est possible d’abattre directement en toiture les pluies courantes. L’accueil de la faune sera permis avec un substrat plus important (végétalisation intensive) d’une épaisseur d’au moins 30cm.

Dans une dynamique similaire aux seuils Ic Construction et Ic énergie de la RE2020, le décret proposé indique une surface de toiture soumise à ces obligations évoluant et étant au moins égale à :

Enfin, les typologies de bâtiments concernées sembleraient s'étendre à partir de 2025 sur les bâtiments suivants :

Cet arrêté aujourd’hui soumis à consultation pourra évoluer, cependant, il reste une base intéressante afin d’anticiper sa parution officielle.

Ce dernier permettra d’accélérer l’apparition des toitures dites « utiles ». Elles permettent de produire de l’énergie, d’abattre les eaux de pluies, ou encore d’abriter une biodiversité…

Les usages sont ainsi nombreux et au service de l’ilot de fraicheur, de la réduction de consommations d’énergie non renouvelable ou de la préservation de la biodiversité.

Pour aller plus loin : retrouver la consultation ici