Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

L’indépendance énergétique désigne la capacité d’un territoire à satisfaire ses besoins énergétiques grâce à sa propre production. Ainsi, le territoire n’a pas besoin de recourir à des importations extérieures. Cet article présente les avantages de l’indépendance énergétique, et dans quelle mesure les énergies renouvelables s’inscrivent dans cette démarche.

Les énergies importées sont majoritairement fossiles, comme le pétrole ou le gaz : elles ont l’avantage de se transporter facilement. Les récents événements mondiaux ont mis en lumière les risques géopolitiques liés à la dépendance énergétique : certains conflits peuvent donner lieu à des ruptures d’approvisionnement ou une hausse des prix parfois très importante. Cette hausse des prix pèse ensuite directement sur les entreprises locales, les collectivités et les habitants. Réduire cette dépendance permettrait d’assurer des prix de l’énergie et une économie plus stables. Enfin, être énergétiquement autonome permet de mieux contrôler les ressources locales et de réduire l’empreinte écologique. Abandonner progressivement les énergies fossiles pour une production locale d’énergie renouvelable permet également à un territoire de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de respecter ses objectifs climatiques, ou, à minima, ceux fixés par l’Etat.

Le développement d’une production locale d’énergie, couplé à des efforts de sobriété, peuvent permettre d’atteindre une certaine autonomie énergétique. Pour produire localement de l’énergie, les collectivités peuvent s’appuyer sur les ressources renouvelables présentes sur leur territoire : éolien, solaire, géothermie, hydraulique, … selon le contexte géographique. En plus des avantages économiques et environnementaux cités précédemment, cela pourrait permettre la création d’emplois locaux pour la fabrication, l’installation, et la maintenance des modes de production et distribution de l’énergie, et renforcer la compétitivité du territoire sur certains domaines techniques.

L’un des principaux défis du développement à grande échelle de cette solution reste le caractère intermittent des énergies renouvelables. Pour pallier à cela, des solutions comme le stockage ou les réseaux intelligents (« smart grids ») sont imaginables, mais il faut compter des investissements importants en amont. De plus, il faut réussir à intégrer toutes ces nouvelles infrastructures de manière cohérente dans le patrimoine et paysage local.

Dans la commune de Béganne, en Bretagne, plus de 1 000 habitants se sont mobilisés pour réaliser un projet de parc éolien. Ils ont monté une association et financé en partie l’installation de 4 éoliennes, et maitrisent aujourd’hui l’exploitation. Philippe Guillouët, président de la société Bégawatts qui gère et exploite le parc éolien, confiait au micro de Ouest France que le succès de cette mobilisation citoyenne reposait sur la volonté des habitants de prendre en charge eux-mêmes leur énergie. En 2020, le parc a produit 21 538 mégawattheures, soit la consommation électrique annuelle de plus de 15 000 personnes, c’est-à-dire dix fois plus que les 1500 habitants de la commune.

Comment adapter le développement des énergies renouvelables et de récupération aux spécificités des territoires?

Le développement des énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) ne se pense nécessairement pas de la même manière selon qu’on se trouve en milieu urbain ou rural, sur le littoral ou en montagne. Les enjeux selon les territoires sont différents et la réponse doit être adaptée aux contraintes et aux potentiels locaux. Cet article présente les différences d’approche en termes de filières à privilégier ou de distribution de l’énergie en milieu urbain ou rural. Caroline Chazal, responsable d’entité Territoire Durable, nous explique.

Retrouvez l'interview de Caroline ici

Qu’est-ce qu’un budget vert ?

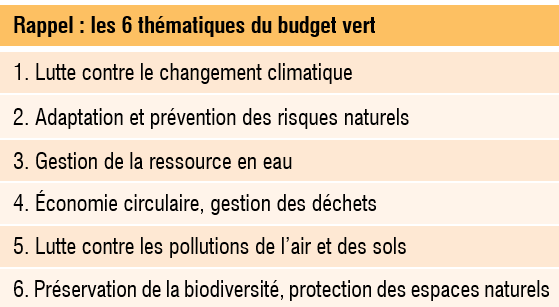

Un budget vert est une annexe au budget de la collectivité, qui passe en revue un certain nombre de dépenses afin d’identifier si celles-ci ont un impact positif ou négatif sur l’environnement. L’impact des dépenses est estimé selon plusieurs axes qui correspondent à plusieurs enjeux environnementaux. Ces axes, issus de la taxonomie européenne (article 19 du règlement 2020/852 Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020), sont les suivants (à noter qu’en 2025 le périmètre du budget vert n’englobe pas encore tous les axes - voir chapitre suivant) :

Ainsi, les dépenses, regroupées en catégories pour plus de lisibilité (exemple : « Constructions »), se verront attribuer une cotation pour chaque axe compris dans le périmètre du budget vert. Il y a 4 niveaux de cotation différents :

Un ensemble de dépenses du même type peut donc avoir une cotation globalement défavorable pour un axe mais globalement favorable pour un autre.

Prenons le cas d’une partie du budget ayant servi à encourager le remplacement des véhicules polluants vers des véhicules électriques. Cette dépense sera à priori cotée comme globalement favorable pour les axes Lutte contre le changement climatique ou Lutte contre la pollution de l’air et des sols car les véhicules électriques émettront moins de gaz à effet de serre et de particules polluantes. En revanche, sur l’axe Economie circulaire et gestion des déchets cette dépense sera cotée globalement défavorable car le renouvellement accéléré du parc automobile entraînera plus de déchets.

Le budget vert constitue donc bien un exercice différent d’une analyse des dépenses environnementales de la collectivité, mais aussi du bilan carbone de la collectivité, qui consiste à comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine et des compétences de l’établissement, ou encore de son budget carbone, qui consiste à se doter d’une trajectoire de baisse des émissions de GES assortie d’une enveloppe d’émissions annuelles à ne pas dépasser, à l’image de la Stratégie Nationale Bas Carbone, qui applique cette approche à l’échelle de la France.

L’Article 191 de la loi de finances 2024 statue que les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux de plus de 3500 habitants doivent réaliser une annexe « impact du budget pour la transition écologique », couramment appelée budget vert. Cela représente ainsi quelques 4 500 collectivités concernées, des communes aux régions en passant par les EPCI et les départements.

Le décret du 16 juillet 2024 vient préciser les dépenses prises en compte dans le budget vert. Pour l’exercice 2024 il s’agit des budgets principaux et budgets annexes soumis aux instructions budgétaires M57[1].

A partir de l’exercice 2025 :

A partir de l’exercice 2027 :

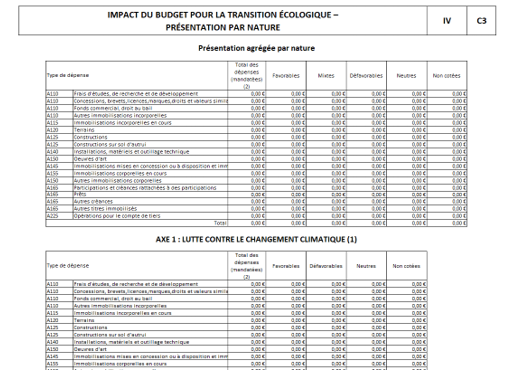

Le site officiel des collectivités locales fournit une maquette de budget vert vierge ainsi qu’un ensemble de ressources et de guides méthodologiques pour mieux comprendre et réaliser son budget vert. Selon ce modèle, le budget vert prend simplement la forme d’un tableau avec les dépenses selon chaque axe et la cotation de ces dépenses.

Pour accéder aux ressources en question : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/budget-vert-des-collectivites

Figure 1 : Extrait de la maquette budget vert à compléter

Nous espérons que cet article a pu répondre à toutes vos questions sur le budget vert et que cet exercice n’a plus de secret pour vous ! Mais si c’est encore obscur pour vous, n’hésitez pas à contacter nos experts pour en discuter :

[1] M57 : fait référence aux budgets des collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics

[2] M4 : fait référence aux budgets pour les services publics industriels et commerciaux (régies d’eau, assainissement, de transport, …)

[3] Sous réserve de la disponibilité des ressources méthodologiques

Création : lundi 5 mai 2025

Écrit par Caroline Chazal

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont un outil stratégique inscrit dans un plan local d’urbanisme (PLU ou PLUi), visant à encadrer le développement d’un territoire de manière cohérente et durable. Elles traduisent les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en intentions d’aménagement concrètes, applicables à des secteurs géographiques identifiés ou à des thématiques transversales comme les mobilités, l’environnement ou le paysage. Les OAP permettent ainsi de guider les futures opérations d’aménagement, qu’il s’agisse de la création de nouveaux quartiers, de la requalification de tissus urbains existants ou de la préservation de continuités écologiques.

Rédigées lors de l’élaboration ou de la révision du PLU/PLUi, elles sont produites par les services d’urbanisme des collectivités, souvent avec l’appui de bureaux d’études, et font l’objet d’une concertation publique. Les OAP sont composées à la fois d’un volet écrit et de documents graphiques de manière à décrire les principes d’organisation spatiale, les formes urbaines souhaitées, les continuités paysagères, et les grandes lignes de la programmation. Bien qu’elles n’aient pas toujours la même portée juridique que le règlement du PLU, les OAP orientent fortement les projets futurs et constituent un outil essentiel de mise en œuvre du projet de territoire.

Si les OAP sont donc des outils permettant d’orienter les prochaines opérations d’aménagement d’un territoire, est-ce qu’elles ne représenteraient justement pas le bon échelon de planification pour amorcer une réflexion carbone globale ? Et comment corréler stratégie de décarbonation territoriale et OAP pour accompagner les collectivités dans cette appropriation des objectifs de décarbonation nationaux et territoriaux ?

Prenons un peu de recul pour représenter le contexte national et territorial qui conduit à décliner une stratégie de décarbonation et orienter les projets territoriaux qui en découlent.

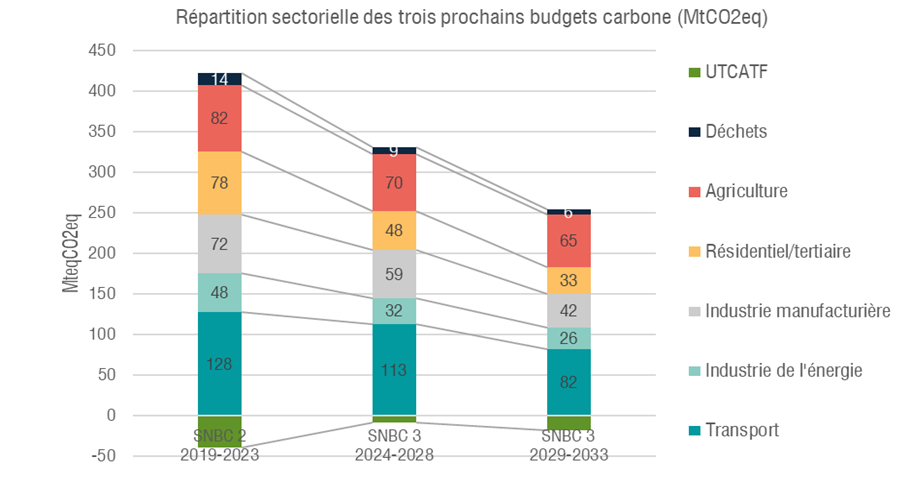

Pour rappel, les Accords de Paris de 2015 imposent aux pays signataires de cet accord de limiter le réchauffement climatique sous la barre des 1,5°C. Cet accord a donné naissance à la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) qui décline à l’échelle française des budgets carbone à respecter par secteur d’activité. Dans la troisième version de la SNBC, les objectifs ont notamment été revus à la baisse :

Le graphique suivant présente les prochains budgets carbone à respecter par secteur.

L’UTCATF (utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie), caractérise notamment les puits de carbone dont nous avons besoin pour séquestrer le CO2 que nous émettons. Ces puits doivent donc être augmentés pour atteindre la neutralité en 2050, c’est-à-dire compenser les émissions générées à l’échelle française, par leur séquestration.

A l’échelle des EPCI, la SNBC est traduite généralement dans les PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), c’est-à-dire d’une déclinaison des objectifs nationaux est réalisée par secteur d’activité en fonction des caractéristiques du territoire évalué. Le PCAET sert ensuite de document cadre au territoire pour connaitre les objectifs de décarbonation à atteindre à différents horizons temporels et les leviers qui doivent être actionnés et mis en œuvre pour les atteindre.

Nous avons donc la SNBC, qui se décline dans les PCAET, et suite les opérations d’aménagement se réalisent ? Ne manquerait-il pas une étape intermédiaire dans ce processus de décision ?

C’est ici que les OAP interviennent, échelons assez précis pour envisager un aménagement concret, tout en restant en amont des opérations pour justement évaluer différents scénarios d’aménagement et identifier les conséquences sur les objectifs de décarbonation à respecter.

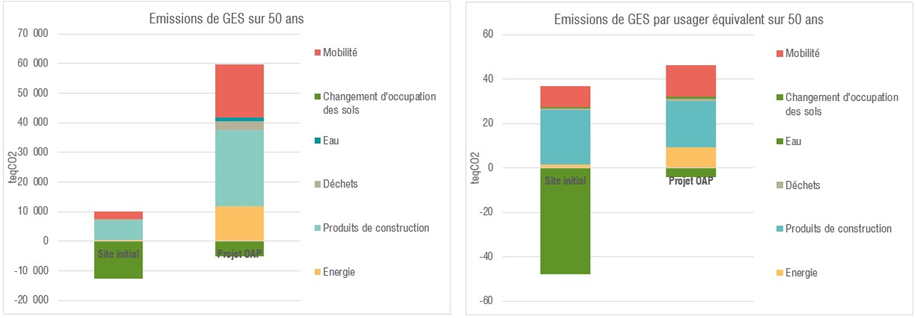

Chez Vizea, nous avons développé un outil permettant rapidement d’estimer les émissions de GES d’un site initial et d’un scénario d’aménagement et de programmation issue d’une OAP.

L’objectif de cet outil est divers :

Il s’agit également d’un outil permettant de sensibiliser les collectivités et l’ensemble de la chaine des acteurs travaillant à la planification territoriale, de manière à illustrer les impacts CO2 de chaque décision d’aménagement sur un territoire donné.

Un extrait de l’outil permet d’illustrer ici les émissions de GES générées par le site initial étudié et l’OAP sur les différents postes d’émissions (gauche) et d’identifier ces mêmes-émissions rapportées par usager équivalent (droite).

Le travail d’évaluation des OAP et de leur compatibilité avec un PLU peut-être fastidieux, notamment lorsque de nombreuses demandes de dérogations sont transmises aux services instructeurs. La réalisation d’estimations simplifiées grâce à un outil spécifiquement adapté aux données d’entrée disponibles au stade des OAP est davantage aisée et permet d’agir concrètement sur la planification territoriale, en adéquation avec la stratégie environnementale de ce territoire.

Si vous êtes intéressés pour en connaitre plus sur la réalisation de BEGES au stade des OAP, contactez-nous !

Création : lundi 5 mai 2025

Écrit par Anaïs Riou

Depuis plusieurs années, les initiatives d’énergies citoyennes, aussi appelées énergies partagées, prennent de l'ampleur dans les territoires. Ces projets permettent aux citoyen·nes, aux collectivités locales et aux entreprises de s’associer pour développer des installations de production d’énergie renouvelable, favorisant ainsi une transition énergétique décentralisée et solidaire.

Ce modèle participatif offre une véritable opportunité de redonner aux territoires et à leurs habitant·es un pouvoir de décision sur leur approvisionnement énergétique, tout en participant activement à la lutte contre le changement climatique. Ces projets collectifs permettent de produire de l’énergie à partir de sources renouvelables telles que le solaire, l’éolien, ou encore la biomasse, contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atteindre les objectifs fixés par la France en matière de transition énergétique.

La dynamique est notamment portée par le mouvement « Énergie Partagée », crée en 2010 par une série d’acteurs parmi lesquelles on trouve Énercoop, le Crédit coopératif, le directeur de l’association Négawatt, etc, et qui comprend aujourd’hui plus de 300 structures adhérentes et 40 salariés. L’association Les Centrales Villageoises est également un acteur incontournable de ce mouvement, qui donne pour but de fédérer ces projets de développement d’énergies renouvelables, selon une charte qui définit la vision du mouvement et le cadre dans lequel s’inscrivent les projets. Près de 400 projets ont été portés en 15 ans, principalement en solaire photovoltaïque (75%), mais aussi des projets éoliens (11%) et de bois énergie (7%), de méthanisation et même un projet de géothermie. Ils permettent la production électrique d’environ 1500 GWh/an, soit la consommation de plus d'1.2 million de personnes, et la production de chaleur de 121 GWh/an, soit la consommation d’une ville de 27 000 personnes.

Par ailleurs, via sa branche investissement, Energie Partagée permet à tout un chacun d’investir son épargne dans ces projets, et de bénéficier de ses retombées économiques, que l’on soit directement actionnaire du projet ou non. Cet investissement directement injecté dans les territoires représente aujourd’hui plus de 120 millions d’euros répartis entre des citoyens et des collectivités.

Adopter un modèle d’énergie citoyenne permet également de mobiliser des financements locaux, tout en créant de la valeur sur le territoire. L’implication des citoyen·nes dans le financement et la gouvernance de ces projets renforce la démocratie locale et crée un véritable sentiment d’appartenance autour de la transition énergétique. Cela favorise par la même l’acceptabilité des projets, en mettant les citoyens au cœur du processus de décisions.

Par ailleurs, ces projets d’énergie renouvelable portés par des collectifs citoyens bénéficie directement aux territoires : pour 1€ investi dans un projet, 2.5€ profitent au territoire, grâce aux loyers liés au foncier, aux salaires, aux prestations et aux revenus de l’investissement. De plus, cela crée de l’emploi local, ce qui n’est pas systématique dans le cadre de projets privés.

Enfin, investir dans des projets d’énergie citoyenne permet de mobiliser son épargne dans des projets à impact positif et ancrés dans les territoires, que ce soit pour les citoyens sur place ou pour un investisseur extérieur qui chercherait à verdir son épargne. Et cela d’autant plus lorsque l’on sait que nos banques et nos placements bancaires jouent un rôle déterminant dans notre empreinte carbone…Mais cela pourrait faire l’objet d’un article dédié ! Ces projets nécessitant des sommes importantes à l’investissement, le fait de se réunir en collectif facilite leur financement, chacun pouvant apporter sa contribution à hauteur de ses moyens.

Ces projets représentent donc un levier essentiel pour accélérer la transition écologique, tout en rendant les territoires plus indépendants et donc plus résilients face aux crises énergétiques et climatiques.

Si Vizea peut accompagner votre collectivité dans l’émergence de ce type de projet, en recensant les collectifs existants, en identifiant les potentiels de production d’énergie renouvelable sur votre territoire, ou en sensibilisant vos élus à ce modèle, nous avons fait d'abord le choix de souscrire notre abonnement électrique auprès d'Enercoop... Pour une fois, les cordonniers sont les mieux chaussés.

Énergie partagée — Wikipédia (wikipedia.org)

L’énergie des agriculteurs au service de la transition écologique, ça marche - ADEME Infos

Création : 21 novembre 2024

Écrit par CHAZAL Caroline

Depuis la condamnation de l'État en 2017 par le Conseil d'État, des avancées notables ont été réalisées pour réduire les particules fines. Cependant, en 2023, Paris et Lyon demeurent des points de préoccupation en raison des niveaux élevés de dioxyde d'azote. Une étude en Île-de-France indique que des actions supplémentaires sont nécessaires pour respecter les normes actuelles et anticiper les seuils plus stricts de 2030 et 2035, soulignant l'urgence d'une action transversale.

En 2017, le Conseil d'État a condamné l'État français à mettre en œuvre des plans visant à réduire les concentrations de particules fines (PM10) et de dioxyde d'azote (NO2) dans 13 zones urbaines, afin de respecter les normes européennes de qualité de l'air.

Face à des résultats insatisfaisants en 2020 dans 8 de ces zones, le Conseil d'État a infligé une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard.

Aujourd'hui, bonne nouvelle : les particules fines ne dépassent plus les seuils réglementaires dans aucune zone urbaine.

La décision du Conseil d'État de 2017 sur la concentration en particules fines est considérée comme exécutée, marquant un progrès significatif vers un environnement plus sain.

Cependant, la lutte pour un air plus pur n'est pas terminée.

Si les niveaux actuels de dioxyde d'azote (NO2) sont désormais respectés à Toulouse et Aix-Marseille, Paris et Lyon demeurent des zones de préoccupation majeure. Le Conseil d'État constate que malgré des mesures déjà en place et à venir, les seuils de NO2 sont toujours significativement dépassés dans ces deux villes.

À Lyon, une station de mesure continue de signaler des dépassements, tandis qu'à Paris, où le seuil réglementaire de 40 μg/m3 a été dépassé dans plusieurs stations, la révision du plan de protection de l'atmosphère est en cours, mais aucune mesure immédiate n'a été mise en œuvre.

La persistance de cette situation conduit le Conseil d'État à condamner l'État à deux astreintes minorées de 5 millions d'euros, allouées à des organismes et associations engagés dans la lutte contre la pollution de l'air, reflétant la nécessité de renforcer les actions pour atteindre les normes dans les plus brefs délais.

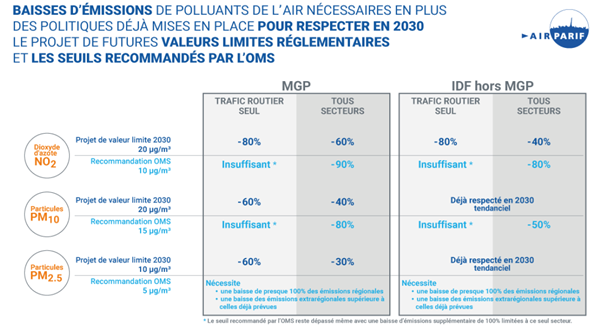

En Île-de-France, une étude menée par AirParif et financée précisément par les amendes infligées à l'État analyse les conséquences pour l'Île-de-France du respect des seuils européens actuels et à venir.

Selon cette étude, les politiques déjà mises en place pour limiter les émissions de polluants de l'air doivent conduire d'ici 2025 au respect de la valeur limite pour le NO2 (40 µg/m3 en moyenne annuelle) sur la zone de la région IDF située en dehors de la Métropole du Grand Paris (MGP).

En revanche, respecter la valeur limite actuelle pour le NO2 au sein de la MGP d'ici 2025 nécessiterait, en plus des politiques déjà mises en place, des actions conduisant :

Les valeurs limites des autres polluants de l'air - particules (PM10), particules fines (PM2.5), dioxyde de soufre (SO2) - étaient respectées en 2022 sur l'ensemble de l'IDF et le seront aussi en 2025.

Si la situation semble s'améliorer, elle n'est pas pour autant encore à la hauteur des enjeux sanitaires.

La proposition de révision de la Directive Air portée par le Parlement européen projette d'abaisser ces valeurs limites en 2030, puis à nouveau en 2035 pour les aligner sur les seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au regard de l'évolution des connaissances de l'impact sur la santé de la pollution de l'air.

Ces projets de nouvelles valeurs limites nécessiteraient, pour les respecter à ces échéances, des baisses d'émissions de polluants de l'air plus importantes que celles déjà enclenchées. La figure suivante illustre l'ampleur des efforts encore à produire en Île-de-France :

Extrait de la note pour décideur publié par AirParif

À titre d'exemple, le seul respect des valeurs prévues pour 2030 impliquerait, pour réduire de 80% des émissions de NOx du trafic routier dans la Métropole du Grand Paris (MGP) nécessaire pour respecter la valeur limite réglementaire en 2030, par exemple, l'élimination des émissions des véhicules diesel restants en 2030 grâce à une transition vers le vélo, les transports en commun et les véhicules électriques.

De manière similaire, la baisse additionnelle de 40% des émissions de PM10 et de 30% des émissions de PM2.5 dans l'ensemble des secteurs d'émissions de la MGP pour atteindre les normes réglementaires en 2030 correspondrait à la suppression des émissions de PM10 provenant des véhicules particuliers et utilitaires légers prévus en 2030.

Ces réductions pourraient être réalisées en favorisant le vélo, les transports en commun, le fret ferroviaire, en diminuant le poids des véhicules en circulation et en adoptant des améliorations technologiques pour réduire l'abrasion des pneus.

En outre, pour le secteur résidentiel, remplacer 50% des moyens de chauffage au bois par des alternatives non émettrices de polluants de l'air ou rénover thermiquement tous les logements chauffés au bois, entraînant une réduction de moitié de la consommation d'énergie pour le chauffage, serait nécessaire. Pour le secteur de la construction, une réduction de moitié des émissions de PM10 prévues à cette échéance serait également exigée.

En ce qui concerne les seuils de l'OMS (et donc 2035 dans le projet de directive européenne), les seuls efforts sur le secteur des transports routiers ne seront pas suffisants.

Alors que des progrès sont accomplis, une action transversale est cruciale pour relever les défis persistants de la qualité de l'air en France. La sensibilisation et l'engagement sont nécessaires pour garantir un avenir plus propre et plus sain.

Les liens suivants complètent cet article :

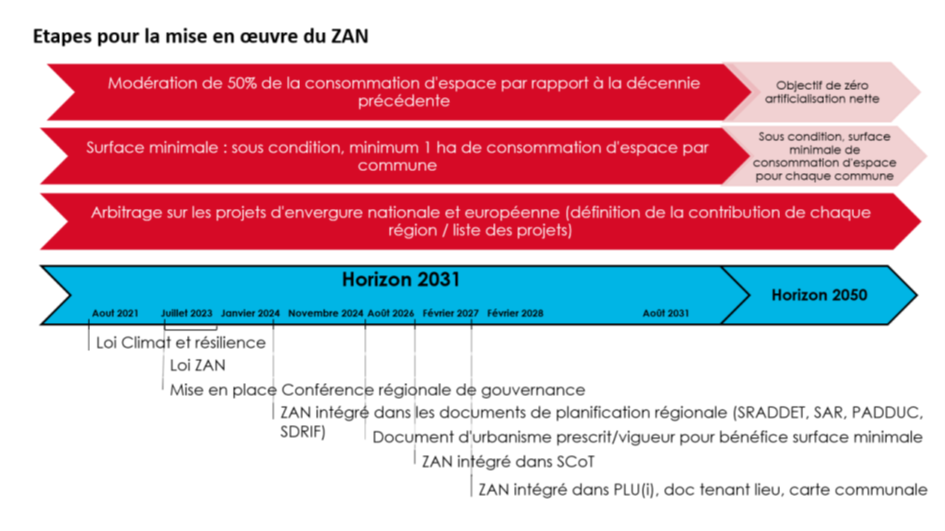

L'association des intercommunalités de France a rédigé une note de synthèse proposant une lecture des dispositions actuelles et à venir du ZAN .Elle présente les modalités de déclinaison du ZAN dans les documents de planification régionale (SRADDET, SAR, PADDUC, SDRIF) et les documents d’urbanisme (SCoT, PLU(i), documents en tenant lieu, carte communale).

Cette expose également les modalités d’intégration des grands projets et de la surface minimale dans ces documents.Enfin, elle présente les instances de dialogue destinées à la mise en œuvre du ZAN.

La loi Climat et résilience a défini en juillet 2021 une trajectoire vers l’absence d’artificialisation nette en 2050. Pour la période 2021 - 2031, la loi précise que le rythme de l'artificialisation des sols doit être tel que, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.

La loi dite « ZAN » promulguée en juillet 2023 vient préciser plusieurs points importants pour atteindre les objectifs fixés par la loi Climat et résilience en matière de sobriété foncière :

Elle prévoit une modification du calendrier pour l’intégration des nouveaux objectifs de sobriété foncière dans les documents de planification : novembre 2024 pour les documents de planification régionale, février 2027 pour les SCoT et février 2028 pour les PLU(i) et cartes communales.

Un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol.

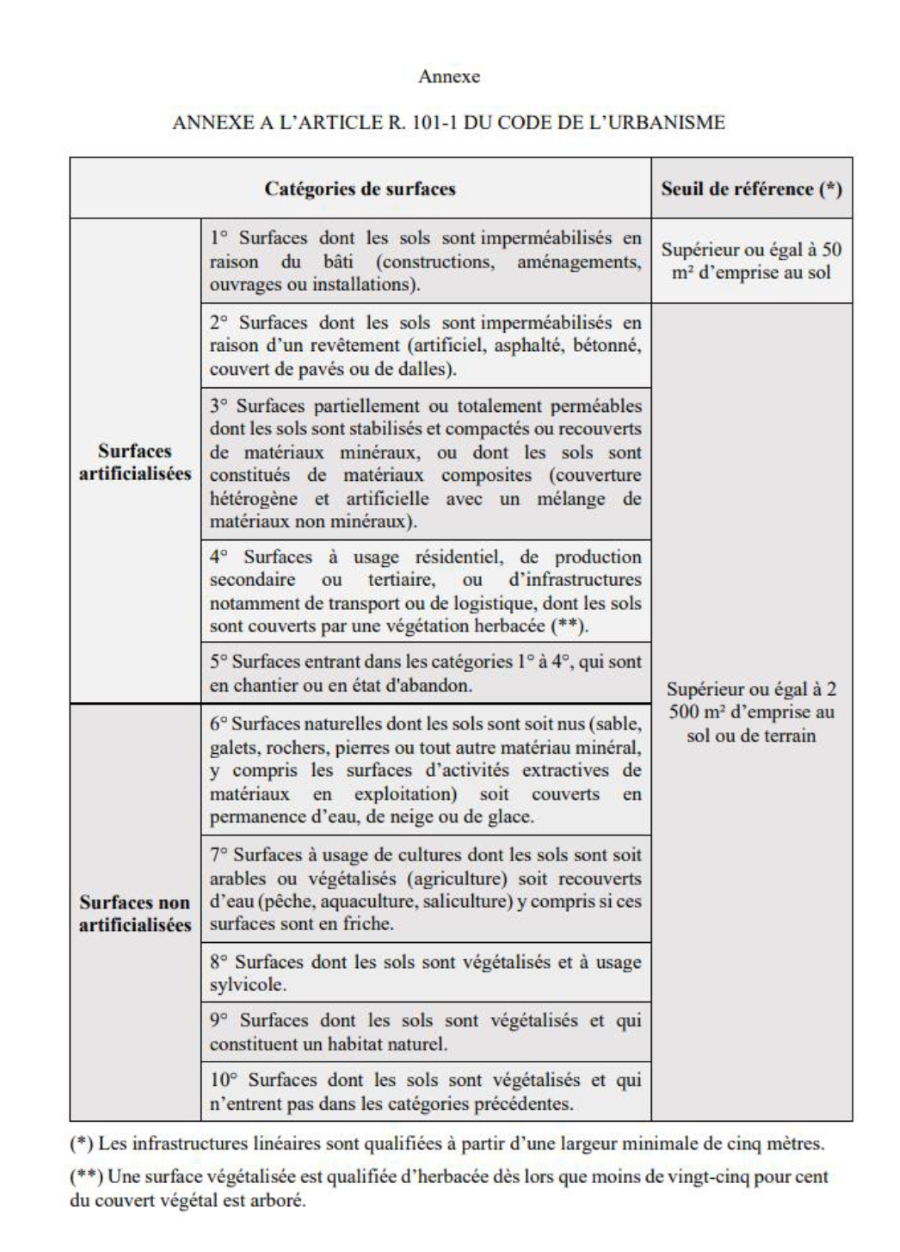

L’article L101-2-1 du code de l’urbanisme apporte les définitions suivantes :

L'entrée en vigueur des documents de planification régionale (SRADDET, SAR, PADDUC, SDRIF) intégrant l’objectif de ZAN doit intervenir dans un délai de 39 mois à compter de la promulgation de la loi Climat et résilience, soit novembre 2024 au plus tard.

Concernant la traduction de l’objectif ZAN dans les documents de planification régionale, la loi prévoit que pour la première tranche de dix années, le rythme d'artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes.

Pour les SRADDET ce rythme ne peut dépasser la moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la promulgation de la loi Climat et résilience.

Les SCoT doivent avoir intégré l’objectif ZAN en février 2027 et les PLU(i) et cartes communales en février 2028.

Si le SRADDET ou le SDRIF n'a pas intégré l’objectif ZAN dans les délais prévus par la loi (novembre 2024 en application de la loi ZAN), le SCoT ou, en l'absence de SCoT, le PLU, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l'intégration d'un objectif, pour la période 2021 - 2031, de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

A défaut, les ouvertures à l'urbanisation des secteurs définis en application des dispositions relatives à l’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCoT (articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme) sont suspendues.

Du fait de l’application de la loi Climat et résilience et de la loi ZAN, il est possible d’identifier des projets dont le décompte de l’artificialisation ou de la consommation d’espace sera mutualisé entre territoires.

Pour la période 2021-2031, la consommation d’espaces résultant de ces projets est prise en compte dans le cadre d’un forfait national de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un SRADDET au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031. Au-delà des 12 500 hectares, la consommation d’espace ne sera pas décomptée.

Une commune qui est couverte par un plan local d'urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l'effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d'une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.

Lors de la territorialisation du ZAN dans les documents de planification et d’urbanisme, une surface de 1 ha doit être réservée pour chaque commune ayant à minima prescrit un document d’urbanisme, et sauf à ce que le Maire ait pris l’initiative de mutualiser cette superficie avec son intercommunalité.

Il n’est pas possible de mutualiser cette superficie minimale au-delà du périmètre intercommunal, par exemple dans le cadre d’un SCoT dont le périmètre s’étendrait sur plusieurs intercommunalités ou d’un document de planification régionale.

https://www.intercommunalites.fr/app/uploads/2023/09/cadre-normatif-ZAN-VF.pdf

France gaz a a appelé à relever les objectifs de production de biogaz pour 2030 dans cette LPEC et à viser 20% de gaz renouvelables et bas carbone dans la consommation nationale de gaz en 2030. Au delà des chiffres annoncés, c'est l'occasion de revenir sur cette filière.

La future loi de « programmation quinquennale sur l’énergie et le climat » (LPEC) doit fixer la trajectoire énergétique de la France sur la période 2028-2033, par source d’énergie, avec des niveaux de production prévus en 2033. Cette loi, dont découlent notamment les mises à jour de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) sera d’après le gouvernement promulguée au mieux en juin 2023.

L’industrie du gaz a appelé à relever les objectifs de production de biogaz pour 2030 dans cette LPEC et à viser 20% de gaz renouvelables et bas carbone dans la consommation nationale de gaz en 2030. Tout ceci est cohérent de l’exercice prospectif conduit par l’Ademe en 2018 qui fait état de la possibilité d’un approvisionnement en gaz 100 % renouvelable en 2050.

Ces gaz renouvelables sont obtenus selon plusieurs voies complémentaires de valorisation des différentes ressources en biomasses, dont les matières biodégradables agricoles.

Vizea, notamment dans les approches territoriales climat/air/énergie, est souvent confronté aux débats entre partisans / opposants à la méthanisation.

Cette annonce de France Gaz est ainsi l'occasion de revenir sur les ordre de grandeurs de la filière, les différentes contre-parties (avérées ou potentielles) et finalement les différents éléments réglementaires autour de cette solution énergétique.

Le biogaz est produit à partir de déchets organiques issus de l’agriculture, des boues de stations d’épuration ou encore des biodéchets des ménages, dont la collecte reste cependant totalement balbutiante en France.

La méthanisation agricole est le processus biologique qui permet de transformer des matières organiques en biogaz. Celui-ci est ensuite brûlé pour produire de la chaleur, de l'eau chaude sanitaire ou de l'électricité. En bref, le schéma idéal se résume en 4 points :

L'ADEME fournit quelques ordres de grandeur qui permettent de prendre conscience des enjeux :

Au 31 décembre 2021 :

Une étude de mai 2022, portée par l'ADEME, analyse financièrement 84 unités de méthanisation agricole dans le cadre de PROdige (programme d'acquisition et de diffusion de références sur la méthanisation agricole). Cette étude, portée par le réseau des Chambres d'Agriculture conclut que :

France Gaz estime que la tendance actuelle se poursuivra, avec une consommation aux alentours de 400 TWh à horizon 2030. Le syndicat entend parallèlement atteindre une production de 25 TWh de biogaz en 2025, et 80 TWh en 2030.

Pour rappel, s’ils y trouvent leurs comptes par ailleurs, les fournisseurs de gaz naturel qui contrôlent plus de 10% du marché national sont contraints, depuis le 29 juin 2020, d’acheter du biogaz à tout producteur qui en fait la demande.

Selon France Gaz ,ce biogaz sera issu

A l’évidence, dans l’image d’Épinal de la méthanisation, le petit agriculteur utilise ses déchets, les méthanise, répartit le digestat comme engrais (limitant ainsi les engrais azotés industriels) sur tout son domaine en veillant à en utiliser juste ce qu’il faut pour ses cultures … et utilise le gaz pour produire localement soit sa propre chaleur soit son électricité… Super !

Sauf que… évidemment, pour massifier, il faut faire de grosses installations et donc il faut de l’argent, beaucoup d’argent. Le mythe du petit agriculteur s’effondre… place aux industriels (pas de jugement de valeur, il en faut aussi) qui risquent du coup privilégient les « intrants » les plus profitables (dans l’ordre les tourteaux de colza, les déchets et pailles de céréales, le maïs et les déchets animaux et en bas du podium, les lisiers et fumiers de porcs et de bovins).

On s'éloignerait alors des vœux de France gaz qui évoquent l’utilisation de CIVE entre deux rotations de cultures principales (qui a aussi l’immense avantage d’éviter de laisser les sols nus limitant ainsi les labours et le lavage des sols) et, le risque est grand, surtout en période de tension, d’une concurrence entre les fonctions agricoles.

Par ailleurs, non seulement les méthaniseurs peuvent avoir des fuites de gaz mais en plus pour garantir qu’une grande masse de digestat ne pollue les sols (et les nappes phréatique), il faut non seulement chauffer plus fort le digestat (plus compliqué pour une petite installation agricole) mais il faut également répartir le digestat sur une multitude d’exploitations agricoles idéalement hors zones d’infiltration très rapide qui conduiraient les polluants du digestat directement dans les nappes phréatiques. Il faudrait également introduire plus d’intrants riches en produits ligneux pour que le digestat ramène de la matière organique des sols mais les végétaux ligneux ne sont pas très rentables en termes de méthanisation … cet article de différents chercheurs de l’INRAE fait le point sur les potentiels « méfaits » de la méthanisation en matière de qualité agronomique.

Enfin, bien qu’un méthaniseur relève du régime des ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement), la réglementation a été assouplie en juin 2018. Si le méthaniseur consomme moins de 100 tonnes de matières par jour, un enregistrement auprès de la préfecture suffit. Au-delà, le régime de l’autorisation implique une enquête publique d’un mois pour recueillir l’avis du public mais dans la mesure où un gros méthaniseur de 610 kW consomme 30 tonnes par jour, peu de projets sont concernés par l’enquête publique.

Ce qui nous évite trop de souci en France, notamment du point de vue de la compétition sur les sols, c’est bien que la méthanisation ne soit encore que marginale.

Actuellement, selon une étude de l’ONRB de septembre 2022, seulement 5,5% de la ration annuelle moyenne des méthaniseurs français est constituée de cultures principales et la majeure partie des produits végétaux sont des Cive (13% de la ration moyenne) et des résidus de grandes cultures (2%). Les effluents d’élevages constituent encore 55% de cette ration mais la situation est très contrastée selon les régions.

Toutefois, la question se pose avec le déploiement prévu ou si la méthanisation se développe dans des secteurs où il n'y a pas d'effluents d'élevage, et qui dépendent davantage des cultures méthanogènes. Il pourrait alors s’organiser une concurrence des terres puisque la plupart du temps, ce qui fait le meilleur méthane est aussi comestible (tourteaux de colza, maïs…) ou exploitable (paille pour le bâti). En 2014, près de 7 % de la surface agricole allemande était dédiée aux 10 000 méthaniseurs du pays. Comme il s’agit en général d’une culture très émettrice de carbone (maïs par exemple), le gain envisagé peut devenir négligeable voire négatif si ces plantations remplacent des prairies agricoles ou pire des forêts voire, comme cela é été constaté en Allemagne des tourbières.

Notons en premier lieu au niveau économique que, pour les unités qui valorisent l’énergie par injection dans les réseaux de gaz : le tarif d’achat de l’énergie baisse de plus de 20 % si les résidus végétaux ne sont pas des inter-cultures de couverts mais des cultures énergétiques dédiées.

Par ailleurs, le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 avait introduit un seuil de «15% maximum de cultures alimentaires ou énergétiques» dans la ration utilisée par les méthaniseurs. L’idée était de précisément éviter que les cultures normalement alimentaires ne soient utilisées (à plus de 15%) pour nourrir les méthaniseurs.

Certaines dérives sont constatées par certains chercheurs de l'INRAE : « de nombreuses cultures sont déclarées comme Cive alors qu'il s'agit de cultures principales à vocation énergétique et non pas de cultures intermédiaires. Une des rotations préférées en méthanisation (Cive d’hiver) est la suivante : céréales d'hiver semées à l'automne, récoltées avant maturité en mai pour alimenter les méthaniseurs, suivies de maïs récolté en septembre par ensilage pour alimenter les méthaniseurs, suivi de céréales …»

Pour anticiper la montée en force de la méthanisation, et répondre à ces dérives, le Décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 précise qu’une culture est dite principale si elle répond à au moins un des critères suivants :

Le décret complète également la notion de « culture intermédiaire » en ajoutant un critère spatial (« des cultures cultivées sur l'Union européenne ») et un critère temporel (des « cultures qui sont semées et récoltées entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives »).

Ce nouveau texte clôt-il le débat sur la distinction entre cultures principale et cultures intermédiaires, entre cultures vivrières et cultures à vocation énergétique… ?

L’histoire ne le dit pas encore mais pour permettre une mutualisation de la vérification avec le contrôle du critère de durabilité de la biomasse introduit par les articles 29 et 30 de la directive RED2, le respect de la limite de 15% de cultures alimentaires pour chaque lot de biométhane injecté est calculé sur une période de production inférieure à un an.

Cette directive CE 2018/2001, dite RED 2 (pour Renewable Energy Directive II) définit l'objectif de développement des énergies renouvelables en Europe et les règles du jeu pour l'atteindre. Initialement centrée sur l'encadrement de la production des biocarburants, sa deuxième version, publiée en 2018, a étendu le champ de ses exigences à la production de chaleur, de froid, d'électricité à partir de la biomasse et donc à la méthanisation. Pour contribuer aux objectifs de développement d'énergies renouvelables, les sites de production les plus importants ( > 19.5 Gwh par an) vont devoir rendre des comptes :

La certification de la durabilité de la production devient une obligation pour les méthaniseurs qui veulent commercialiser le produit en Europe et bénéficier du tarif d’achat en France à partir du 1er juillet 2023.

Les lots produits sur des sites mis en service entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 doivent présenter un potentiel de réduction des GES d'au moins 70% par rapport aux émissions résultant de l'utilisation d'un combustible fossile de référence ; cette exigence passera à 80% pour les sites mis en service à compter du 1er janvier 2026.

L’annonce du potentiel industriel de 20% de biogaz conforte la faisabilité technico-économique du 10% prévu actuellement par la PPE. Il conforte nos prospectives ou potentiels territoriaux comme gage de crédibilité : le taux de 10% de biogaz est largement accessible pour 2030 !

Ce taux est d’autant plus accessible que la consommation de gaz globale baisse !C’est même sûr qu'en divisant par 4 la consommation de gaz actuelle alors le taux de biogaz peut atteindre les 20 voire les 30%.

D’ailleurs, Solagro (responsable du scénario Afterre 2050 en lien avec Negawatt) continue de pousser le développement de la filière, tout en prenant en compte les dérives évoquées mais avec parfois des hypothèse un peu optimistes ou du moins ne prenant pas en compte les augmentations récentes du prix du gaz.

Nous préconisons ainsi, hors spécificités territoriales, de :

Comme l'évoque Salagro, tout projet de méthanisation doit s’adosser à un projet agricole, jamais le contraire.

A lire en complément : ce rapport du sénat fait un point bien plus exhaustif sur la filière

La diminution du nombre d’agriculteurs, l’agrandissement des fermes, la paupérisation des agriculteurs, mais aussi les dérèglements climatiques sont autant de menaces qui pèsent aujourd’hui sur le secteur agricole. Accroître la résilience alimentaire des territoires nécessite une diversification et une relocalisation des filières pour produire, transformer, distribuer et commercialiser les productions alimentaires.

Occupant près des deux tiers du territoire national, l’agriculture représente un enjeu clés de la transition écologique. Le secteur est le deuxième poste d’émissions de GES de la France (19 % du total national et 85 MtCO2 eq. émises en 2019)¹ L’épandage de pesticides et d’engrais azotés génère également des polluants atmosphériques qui dégradent grandement la qualité de l’air et nuisent à la biodiversité en réduisant les populations d’insectes, de rongeurs ou d’oiseaux. En seulement quinze ans : un tiers des oiseaux des campagnes françaises a disparu. La crise sanitaire de 2020, et plus récemment le conflit qui se déroule en Ukraine ont montré la vulnérabilité de notre système alimentaire en cas d’événements soudains. La diminution du nombre d’agriculteurs, l’agrandissement des fermes, la paupérisation des agriculteurs, mais aussi les dérèglements climatiques sont autant de menaces qui pèsent aujourd’hui sur le secteur agricole. Accroître la résilience alimentaire des territoires nécessite une diversification et une relocalisation des filières pour produire, transformer, distribuer et commercialiser les productions alimentaires.

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (art. 39) a instauré les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) qui ont pour objectif de fédérer les acteurs de la filière agroalimentaire d’un territoire dans une démarche visant à y développer une agriculture durable et une alimentation de qualité, accessible à tous. Ils entendent avoir un impact sur le fonctionnement du système alimentaire dans le territoire, en rapprochant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs pour reterritorialiser l’alimentation. Cette démarche permet aux collectivités de s’engager dans une approche transversale et systémique à la croisée des enjeux de santé, de précarité, d’emploi local, d’aménagement, de biodiversité, de lutte contre le changement climatique ou encore d’éducation...

La crise sanitaire récente « Covid-19 » a mis en exergue le manque de résilience de nos systèmes alimentaires fort dépendants de la disponibilité des produits, de la main d’œuvre et de notre capacité à nous déplacer. Selon le rapport d’information sur les circuits courts et la relocalisation des filières agricoles et alimentaires2, un produit parcourt en moyenne 3000 km avant d’arriver dans notre assiette, soit 25 % de plus qu’en 1980. Notre système alimentaire est donc largement dépendant d’énergies fossiles dont le prix devrait encore augmenter dans les années à venir fragilisant les exploitations.

Le secteur agricole est à l’origine de 19% des émissions de GES de la France. Ces émissions s’expliquent par les rejets agricoles de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O) issus des engrais azotés, mais aussi par les changements d’usage des terres et la déforestation, qui rejettent le dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère. La Stratégie nationale bas carbone (SNBC), adoptée en 2015 projette une division par deux des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole d’ici à 2050. Le développement de pratiques agroécologiques peut participer à cet objectif en limitant le recours aux intrants chimiques et en favorisant le développement de la biodiversité nécessaire à la croissance des plantes. Un sol plus riche en espèces végétales est plus résilient face aux intempéries car l’abondance des racines et des micro-organismes qui les entourent permet de maintenir la terre et les nutriments et de stocker du carbone.

Recréer des paysages nourriciers implique également de renforcer les capacités productives des territoires en préservant le foncier agricole dont la surface décline depuis plusieurs décennies. En cinquante ans, la surface agricole utile a ainsi diminué de 10,2%. En 2021, 33.600 hectares de terres ont ainsi été vendus pour être urbanisés. Selon l’atlas sur le prix des terres de 2021, publié par la Fédération nationale des SAFER3, il s’agit du plus haut niveau depuis dix ans. La principale cause de ce déclin est l'artificialisation des sols, c’est-à-dire la transformation d’espaces naturels ou agricoles en espaces artificialisés (routes, logements, zones commerciales). Au-delà de la question des terres subsiste la question de leur transmission. Selon la mutualité sociale agricole (MSA), la moitié des exploitants agricoles va partir à la retraite dans les 10 prochaines années et beaucoup n’ont pas de repreneurs identifiés pour les exploitations. Ce contexte pose à la fois des questions stratégiques quant à l’organisation de l’économie agricole de demain, mais ouvre également de grandes opportunités pour le territoire de réinventer son modèle agricole, en lien avec la transition écologique.

Une transformation profonde du système alimentaire est nécessaire pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles, limiter le recours aux intrants chimiques et aux pesticides et améliorer la qualité de vie et les revenus des agriculteurs. Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) peuvent participer à ces évolutions en rapprochant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs. Ils sont coconstruits avec tous les acteurs de l’alimentation dans l’objectif de promouvoir une agriculture durable et une alimentation de qualité.

Les PAT impliquent la conduite de diagnostics territoriaux qui évaluent la production agricole locale, les besoins alimentaires et identifient les atouts et les contraintes socio-économiques et environnementales du territoire. Au vu de ces besoins, sont ensuite élaborés une stratégie et un plan d’actions visant à renforcer l’approvisionnement local, préserver le foncier agricole et faciliter l’installation d’agriculteurs sur le territoire. Cette approche par le système alimentaire territorial dans son ensemble implique une concertation entre des acteurs variés aux enjeux parfois divergents pour définir une stratégie partagée et des actions partenariales capables de promouvoir une agriculture locale durable (respectueuse de l’environnement, rémunératrice, créatrice d’emplois…). Elle est essentielle pour accompagner une dynamique territoriale et connaitre les difficultés et les leviers d’actions pour la relocalisation de l’alimentation.

Le Projet alimentaire territorial représente ainsi un véritable projet de territoire qui permet de re-questionner la cohérence et l’articulation des différentes politiques publiques portées par la collectivité et ses partenaires en matière d’agriculture et d’alimentation, mais aussi de développement local, d’éducation, de santé, d’emploi et d’aménagement. Il implique une approche intégrée qui mobilise des thématiques variées et transversales :

Le renouvellement de la population agricole, la préservation du foncier, la diversité des cultures et le déploiement de pratiques agroécologiques forment aujourd’hui les conditions nécessaires au développement d’un système agricole résilient, capable de nourrir la population et de faire face aux crises et aux vulnérabilités climatiques. Les projets alimentaires territoriaux peuvent ainsi favoriser la souveraineté alimentaire des territoires en permettant le déploiement de pratiques agroécologiques préservant la biodiversité et limitant l’impact sur le changement climatique.

SOURCES

- Rapport sur l’état de l’environnement Le site - notre-environnement.gouv.fr

En début de mois a été publiée la dernière partie du sixième rapport d’évaluation du GIEC sur les changements climatiques. Après les volets des deux premiers groupes de travail - qui concernaient les fondements physiques du réchauffement climatique pour l’un, et son impact sur l’humanité pour l’autre – celui-ci traite de l’atténuation des changements climatiques. La connaissance de ces rapports est cruciale pour une prise de décision éclairée sur la direction dans laquelle nous souhaitons diriger notre société.

Le groupe de travail rappelle que si, entre 2010 et 2019, les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont continué d’augmenter jusqu’à un niveau jamais atteint, elles augmentent moins vite que durant les 10 années précédentes.

En effet, les émissions totales de GES d’origine anthropique ont augmenté en moyenne de 2,1% par an entre 2000 et 2009, contre 1,3% par an pour la décennie suivante, comme présentées sur la figure 1. Ceci s’explique par la démocratisation (et la baisse des coûts unitaires associés) des technologies bas carbone, et notamment le solaire, l’éolien et les batteries lithium-ion.

Figure 1 : Emissions de GES entre 1990 et 2019

Cependant, le rapport défini comme « probable » notre incapacité à limiter le réchauffement climatique sous 1,5°C en 2100¹. Concrètement, les émissions de GES doivent atteindre leur pic en 2025 dans les scénarios qui limitent le réchauffement à 1,5°C. C’est-à-dire qu’il faut que d’ici 3 ans, nous soyons en mesure d’inverser la tendance de nos courbes d’émissions, ce qui n’a jamais été réalisé depuis le début de l’ère industrielle. De la même manière, pour limiter l’augmentation sous les 2°C, le GIEC estime que des efforts importants avant 2030 et des actions avec mise en place immédiate sont nécessaires. Sans nouvelles mesures, le réchauffement prévu est de 3,2°C.

Des efforts importants doivent donc être mis en place par tous les acteurs (gouvernements, entreprises, individus, etc.) pour atteindre la neutralité carbone². Afin de rester sous 1,5°C, il faut atteindre la neutralité carbone, à l’échelle mondiale, en 2050, contre 2070 pour les scénarios qui prennent en compte une augmentation de 2°C.

En réalité, le « 0 émissions nettes de GES » n’est pas l’objectif final, puisqu’il sera même nécessaire de parvenir à des émissions nettes négatives avant 2100, pour compenser le trop-plein de début de siècle. Plus la quantité de GES émise avant la neutralité est importante, plus il sera nécessaire d’avoir des émissions nettes négatives en 2100, comme présenté en figure 2.

Notons ici que les scenarios prévoyant un réchauffement sous 2°C sont les scénarios vert, bleu et violet, et que le scénario rouge correspond à l’évolution du climat si tous les accords actuels sont respectés.

Figure 2 : Emissions de CO2 prévues selon les scénarios

Si ces objectifs peuvent paraître pour le moment hors d’atteinte, le GIEC ne tire pas de conclusion défaitiste. En effet, ils estiment que le coût des technologies et des mesures de limitation du réchauffement climatique est inférieur au coût qui serait induit par la nécessité de s’adapter aux changements d’un réchauffement de 2°C. Concrètement, cela signifie qu’à l’échelle globale, il est rentable économiquement de lutter contre le dépassement des 2°C, qui est le seuil fixé par les Accords de Paris en 2015. Par conséquent, des actions pourront être menées, à bien plus grande échelle que lorsqu’il s’agissait de mesures économiquement coûteuses « simplement » bonnes pour l’environnement, à condition que les différents acteurs (états, entreprises et individus) prennent conscience des coûts qu’impliquent l’inaction, et le prennent en compte dans leurs décisions.

Le bémol possible se situe dans le fait que cette rentabilité économique soit définie « à l’échelle globale ». En effet, les territoires qui ont le plus de moyens d’investissement (et qui sont donc appelés par le GIEC à faire preuve de solidarité) ne sont pas forcément ceux qui sont le plus vulnérables aux effets à court terme du réchauffement climatique. Ainsi, la balance coût des actions / coût évité de l’adaptation au réchauffement n’est plus aussi rentable pour des territoires plus développés, comme l’Europe ou les Etats-Unis (qui sont pourtant historiquement responsable d’une partie plus importante du réchauffement climatique).

Une bonne nouvelle quand même : la rentabilité économique de certaines actions ne dépend pas du territoire dans lequel elles sont mises en place. En effet, plusieurs mesures sont estimées comme étant des sources potentielles d’économies, non seulement en GES mais aussi en termes financiers. C’est le cas par exemple pour l’énergie solaire, l’éolien ou encore la plupart des mesures préconisées pour le secteur des transports, comme illustré sur la figure 3.

Figure 3 : Evolution du prix (en bleu) et de la puissance installée (en jaune) de différentes technologies (photovoltaïque, éoliennes on-shore et off-shore, batteries pour véhicules électriques)

Devant le constat que l’inaction d’aujourd’hui aurait des conséquences désastreuses sur le monde de demain, il est nécessaire de se demander quels sont les leviers d’actions possibles.

Plusieurs secteurs sont clés dans la diminution des émissions de GES :

« La réduction des émissions liées au secteur de l’énergie passe nécessairement par la réduction de l’usage des combustibles fossiles et l’amélioration de l’efficacité des autres modes de production et de stockage », estime le GIEC. La décarbonation de l’énergie passe donc principalement par son électrification, notamment grâce aux énergies solaire et éolienne, qui sont les deux principaux secteurs où réaliser des économies. En effet, le potentiel de réduction des émissions de ces deux domaines est de plus de 8 milliards de tonnes CO2e par an ! Il est à noter que les technologies de captation de carbone sont présentes pour la première fois dans un rapport du GIEC, bien que leur potentiel soit encore limité et leur coût élevé.

Les surfaces végétalisées dans leur ensemble sont l’un des principaux puits de carbone, il n’est donc pas surprenant que ce secteur ait un rôle à jouer important dans la réduction des émissions. En effet, l’arrêt de l’urbanisation des sols et au contraire la reforestation et la restauration des écosystèmes, permettrait de réduire les émissions de près de 7 milliards de tonnes de CO2e. Il est à noter que ces mesures sont relativement coûteuses.

Le GIEC estime possible la neutralité carbone à l’horizon 2050 pour le secteur du bâtiment, à condition de mettre en place les politiques pour. Dans les pays développés, cela passe principalement par la rénovation des bâtiments déjà existants, tandis que dans les pays en développement, cela implique une construction à plus faible demande en énergie et en matériaux, qui aboutisse à un produit qui soit lui aussi peu demandeur en énergie. Au total, l’émission de 8,2 milliards de tonnes de CO2 peut être évitée, avec des politiques de construction ambitieuses.

Dans ce domaine, la demande est un facteur important pour les émissions de CO2, et la sobriété doit donc être un levier important pour leur réduction. Cette sobriété doit être couplée à une transition vers des modes de transports plus efficient énergétiquement (véhicules électriques, biocarburants, hydrogène, …) et vers la mobilité douce (piétonisation, usage du vélo, …).

Il est à noter que l’action sur laquelle est faite le plus de communication quand on parle de réduction des émissions de CO2 dans le domaine des transports est la transition du parc de voitures vers l’électrique. Or, son potentiel d’économies carbone est seulement dans la moyenne basse des préconisations évaluées, d’autant plus qu’elle est l’une des seules dont le GIEC n’a pas réussi à faire l’évaluation économique.

Réussir à atteindre la neutralité carbone dans le domaine de l’industrie sera un défi difficile, mais possible, à condition de mener des actions ambitieuses : réduction de la demande, amélioration de l’efficacité en termes d’énergie et de matériaux, économie circulaire, innovation dans les process, etc. Il ne sera pas possible de réduire suffisamment les émissions sans utiliser une électricité et des carburants non ou peu émetteurs de GES, comme des biocarburants.

Il semble peu probable que la tendance de la courbe d’émissions de GES s’inverse d’ici à 2025 et que nous éviterons un réchauffement supérieur à 1,5°C. Cependant, l’étape suivante n’est pas de rester sous 2°C, mais sous 1,51°C, ou même 1,501°C. Chaque fraction de degré compte, chaque gramme de CO2 qui est émis a des conséquences, déjà aujourd’hui. Alors il est important de ne pas se restreindre à des objectifs chiffrés, mais de toujours faire le maximum pour réduire ses émissions.

Le rapport du GIEC nous confirme que la situation est urgente, et que nos actions des prochaines années vont être déterminantes pour le futur. Pour autant, comme illustré figure 4, le scénario dans lequel nous allons nous diriger, bien que totalement différents dans les actions que nous devrons mettre en place, n’est pas réellement discriminant avant au moins 10 ans. Ce qui veut dire que nos actions n’auront pas de conséquences visibles avant une décennie, malgré les efforts qu’elles pourraient nous coûter. Nous le savons, et il sera important de s’en souvenir, pour ne pas penser que nos efforts sont vains, et poursuivre dans la même direction.

Figure 4 : Evolution de la température en fonction des scénarios

¹ ici et par la suite, il sera implicite qu’une augmentation de 1,5°C signifie une augmentation de la température moyenne au sol en 2100 par rapport à la température préindustrielle, c’est à dire la moyenne sur la période 1850-1900

² La neutralité carbone correspond à l’équilibre entre les émissions réelles de GES d’origine anthropique et leur retrait de l’atmosphère grâce à l’action humaine, par exemple à la reforestation. De la même manière, des émissions nettes négatives correspondent à des émissions réelles inférieures au retrait de carbone.

- https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

Le changement climatique est l’un des premiers facteurs d’érosion de la biodiversité. Au regard des récentes conclusions du rapport 2021 du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC), cette perte est amenée à s’accélérer sans intervention rapide et concrète. Les Solutions Fondées sur la Nature (SFN) sont justement des leviers permettant d’apporter des bénéfices aussi bien à la biodiversité qu’aux sociétés humaines. Les possibilités d’actions en ville continuent de se multiplier au travers de dispositifs de recherches et de projets innovants, en France et dans le monde entier.

Depuis les années 1970, en France et dans le monde, prise de conscience est faite que les activités humaines, associées aux changements globaux inhérents aux cycles terrestres, ont des impacts majeurs sur la biodiversité. Cette dernière notion, proposée en 1988 par Edward O. Wilson puis popularisée lors du sommet de la Terre de Rio en 1992, se définit comme la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les bactéries, les milieux mais aussi les gènes et les variétés domestiques. Cette notion intègre également les interactions qui existent entre les différents organismes précités, tout comme les interactions entre ces organismes et leurs milieux de vie.

Depuis cinquante ans, les sciences de la conservation et de l’écologie scientifique tirent une sonnette de plus en plus alarmante sur l’état de cette biodiversité à l’échelle mondiale. L’érosion de la biodiversité s’accélère et implique la réduction de plus en plus d’espèces et d’écosystèmes. La biodiversité disparaît trois-cent fois plus vite qu’attendu (Clergeau, 2020). Les causes de cette perte sont multiples : dégradation des terres et artificialisation des sols, pratiques agricoles intensives et déforestation, changement climatique, pollution des eaux, des sols et de l’air, espèces exotiques envahissantes, … que de facteurs qui seront amenés à accentuer les événements climatiques extrêmes, multiplier les maladies ou entraîner des conséquences politiques et sociales de plus en plus graves.

En réponse à ce constat, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), une ONG environnementale, a proposé la notion de Solutions Fondées sur la Nature dans l’objectif de mettre la nature et ses propriétés au cœur de la réflexion autour du développement des techniques et des attentes humaines. L’idée majeure est que les sociétés humaines sont incluses dans la nature et dans les écosystèmes et dépendent des dynamiques et d’états naturels. Il devient alors plus écologique, plus simple et plus durable de construire les projets sur la base de ce constat (Couvet et Ducarme, 2018).

L’UICN définit alors les solutions fondées sur la nature comme les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Ces solutions doivent répondre au minimum à trois exigences afin d’être considérées comme telles : contribuer de façon directe à un défi de société identifié, autre que celui de la conservation de la biodiversité, s’appuyer sur les écosystèmes et présenter des bénéfices pour la biodiversité.

La Commission Européenne a pris position concernant ces méthodes et témoigne de l’ambition de mener une politique de recherches et d’innovations afin de parvenir à une société plus résiliente et durable. Elle définit alors elle-même ces solutions comme « inspirées et soutenues par la nature, rentables, fournissant simultanément des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuant à renforcer la résilience. Ces solutions apportent davantage de nature et de caractéristiques et processus naturels, et plus diversifiés, dans les villes, les paysages et les écosystèmes marins, par le biais d'interventions systémiques, efficaces en termes de ressources et adaptées aux conditions locales ».

Ces méthodes peuvent regrouper plusieurs types d’actions mobilisées seules ou conjointement :

- La préservation d’écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique ;

- L’amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines ;

- La restauration d’écosystèmes dégradés ou la création d’écosystèmes (INRAE).

En France, au niveau national, le nouveau Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC 2) et le nouveau Plan Biodiversité (2018) promeuvent l’utilisation des Solutions fondées sur la Nature.

Les SFN se déclinent en majorité sur la préservation et la restauration de milieux (restauration de tourbières dans le Jura, ouverture de forêts et pastoralisme dans le Parc naturel régional des Alpilles, protection de forêts en libre évolution dans la région Rhône-Alpes) associées à la gestion des risques naturels (préservation de prairies inondables de fauche en vallée de l’Oise, préservation de dunes face à l’érosion sur le littoral aquitain).

Si ces actions ont leur place dans les milieux plus naturels, elles sont aussi appropriées en milieu urbain. Ces derniers sont en effet les milieux de vie de nombre d’espèces faunistiques, notamment aviaires, et floristiques, mais sont aussi des espaces menaçant pour la survie des espèces qu’elles abritent, notamment du fait de l’imperméabilisation des sols, des nuisances sonores et visuelles (espèces nocturnes) ou encore l’élimination d’habitats naturels uniques entraînant une baisse de diversité spécifique (Arnoult, 2011), pour ne citer que ces facteurs. Les espaces urbains sont également en première ligne concernant les effets du changement climatique actuels et à venir sur la santé humaine étant donné qu’ils concentrent la pollution atmosphérique et des sols et qu’ils sont davantage exposés à des événements climatiques extrêmes (telles les vagues de chaleur) du fait de leur composition.

En France, plusieurs dispositifs, notamment accompagnés par le Cerema, permettent d’engager ce type de solutions de manière directe ou indirecte. Ainsi, les démarches Territoires Engagés pour la Nature et Capitale Française de la Biodiversité ont vocation à mettre en place des objectifs d’engagements territoriaux en faveur de la biodiversité, au sein desquels les SFN sont des leviers d’actions possibles. Les Contrats de Transition Ecologique sont également des cadres favorables au développement de ces solutions, du fait de leur vocation à orienter la transition écologique et le développement économique des territoires.

Un autre exemple concret est celui des cours Oasis, un dispositif qui existe depuis 2017 et qui vise à faire des cours d’école des espaces de résilience et dont les aménagements permettent de lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Les possibilités d’intervention sont multiples, de la désimperméabilisation des sols au développement d’un couvert arboré en passant par la mise en place de jardins pédagogiques. Ces cours d’école ont donc un objectif d’accueil de la biodiversité en se faisant des milieux favorables à son développement, mais pas seulement ! En devenant de véritables havres de fraîcheur, les Cours d’Ecole Oasis ont aussi pour objectif de s’ouvrir hors des heures et périodes scolaires, particulièrement en été et pour les personnes fragiles.

Les possibilités d’intervention en ville sont donc multiples. L’avenir des SFN se montre d’ailleurs prometteur au regard des programmes de recherche lancés sur le sujet. Le Cerema mène notamment plusieurs sujets impliquant le développement des Solutions Fondées sur la Nature en milieu urbain. Parmi ces derniers, on peut citer :

- Life Adsorb, un projet partenarial mené à Paris qui travaille sur les systèmes de dépollution performants pour les eaux de ruissellement et préservant la biodiversité ;

- Nature4Cities, une plateforme en ligne proposant des outils pour mettre en œuvre des solutions d’aménagement de la ville fondées sur la nature ;

- SESAME (Services EcoSystémiques rendus par les Arbres, Modulés selon l’Espèce), un outil d’aide à la décision afin de choisir les espèces d’arbres et d’arbustes à planter en ville en fonction des services rendus par ces derniers ;

- ECOPS vise à évaluer la capacité d’évapotranspiration des petites surfaces végétalisées afin de connaître leur impact sur le ruissellement des eaux de pluie ou le phénomène d’îlot de chaleur urbain.

De manière générale, nombre d’actions opérationnelles constituent des solutions fondées sur la nature et sont donc à favoriser dans le cadre d’un projet urbain pour leurs vertus aussi bien sociales qu’environnementales. Pour rejoindre la logique des cours Oasis, ces solutions consistent à végétaliser les villes afin de contribuer à réduire le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Toujours dans cet objectif de réduction de l’îlot de chaleur urbain, associé à une volonté de favoriser un milieu propice à l’épanouissement de la biodiversité, l’aménagement de noues et bassins permettant de recueillir l’eau de pluie sont encouragés, de même que la plantation de haies et d’arbres, nécessaires aussi bien par leur capacité à l’évapotranspiration et à maintenir les continuités écologiques. La plantation de strates végétales en pleine terre permet également de limiter l’érosion des sols. Certaines solutions sont aussi favorables à la faune urbaine, tels que le contrôle de l’éclairage urbain dans l’idée de développer une trame noire, qui contribue au déplacement d’animaux nocturnes telles que les chauves-souris, les pipistrelles ou encore la chouette hulotte. Il est aussi vivement recommandé de la création de passages dans les clôtures et espaces fermés, notamment pour des espèces menacées et dont l’aire de répartition est importante, comme les hérissons.

De manière générale, tenir compte des sols vivants, soigner une palette végétale en choisissant des espèces variées et locales ou encore aménager des infrastructures favorables au déplacement des animaux sont des stratégies qui contribuent à adapter les mondes urbains aussi bien que les espèces et essences d’être résilients face aux conséquences du changement climatique.

Milan, Italie

Milan, Italie

Situé dans un quartier d’affaires et résidentiel, le Bosco Verticale ou « forêt verticale » se compose de deux tours résidentielles et 80 et 112 mètres de haut, enveloppées d’une végétation dense. Les avantages pour la biodiversité sont multiples, au regard des 15 000 plantes vivaces, 800 arbres plantés et 5 000 arbustes semés, mais aussi pour les individus, les bâtiments atteignant -7,5% d’énergie consommée par an, -30% de pollution aux particules fines et -3°C en été. Ce projet a donc des effets de lutte contre les vagues de chaleur et l’îlot de chaleur urbain. De ce projet, on retire une faisabilité juridique aisée, la nécessité de solides connaissances pour choisir les meilleurs écosystèmes à planter et assurer le suivi et l’entretien des essences et la possibilité de dupliquer ce modèle à une plus grande échelle.

Malmö, Suède

Malmö, Suède

Le quartier Augustenborg porte depuis 1998 un programme visant à la création d’un lieu soutenable porté par une communauté engagée. Le projet a notamment permis la création d’un jardin botanique sur toiture, la collecte et biorétention des eaux de pluie et des mesures de préservation des insectes pollinisateurs. La démarche a permis une augmentation de 50% de la biodiversité sur le quartier, notamment grâce aux 11 000m² de toit vert créés. 90% des eaux pluviales sont dirigées vers un réseau ouvert d’eaux pluviales, le quartier connaît -30% de chômage et le site est devenu plus résilient face aux tempêtes, inondations et vagues de chaleur. De nombreux soutiens financiers, notamment de l’UE, ont permis la mise en œuvre du projet et la communication active avec la communauté a permis d’assurer l’engagement de cette dernière en matière de compostage, cultures alimentaires locales et coopération de manière générale.

Bully, France

Bully, France

Dans une logique de réflexion globale sur l’assainissement du bourg de Bully, la collectivité et le SIABA mettent en place un système de gestion des eaux pluviales innovant, intégré au paysage et apportant une plus-value écologique. Trois bassins de rétention en cascade à ciel ouvert ont été créés. Ils se remplissent par temps de pluie parallèlement à une noue végétalisée toujours en eau. Un bassin de sédimentation a aussi été réalisé en amont pour piéger les matières en suspension. En plus de permettre une maîtrise des eaux pluviales, aussi bien quantitativement que qualitativement, cet ouvrage valorise le potentiel écologique d’une parcelle située en tête de bassin versant et fait office de zone tampon en cas d’inondations. Le gain financier est significatif comparativement à un bassin d’orage en béton. La commune s’est également engagée à mettre en place un suivi faune-flore sur le site.

Bibliographie:

Arnould Paul, Le Lay Yves-François, Dodane Clément et al. « La nature en ville : l'improbable biodiversité », Géographie, économie, société, 2011/1 (Vol. 13), p. 45-68. URL : https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2011-1-page-45.htm

Couvet Denis & Ducarme Frédéric. Des solutions fondées sur la nature... et sur les citoyens ?, 2018. URL : https://www.researchgate.net/publication/343917213_Des_solutions_fondees_sur_la_nature_et_sur_les_citoyens

UICN Comité français. Les Solutions fondées sur la Nature pour les risques liés à l’eau en France, 2019, Paris, France. URL : https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/01/sfn-light-ok.pdf

WWF France. Des solutions fondées sur la nature en milieu urbain. Les villes montrent la voie 2021, 2021. URL : https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/exe_wwf_a4_template_sbn_final_fr.pdf

Le 7 mai 2021, le Ministère de la Transition Écologique et celui des Solidarités et de la Santé, ont lancé le 4ème Plan National de Santé Environnemental (PNSE 4) qui s’appliquera en France jusqu’en 2025. Retour sur cet événement majeur qui impactera positivement, nous l’espérons, la santé de tous les Français.

L’impact de l’environnement et du cadre de vie sur la santé des habitants n’est aujourd’hui plus un secret : l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) estime que 14% de la mortalité en France (soit 84 000 morts chaque année) est d’origine environnementale. À l’échelle mondiale, 23% des décès et 25% des pathologies chroniques sont attribuées à des facteurs environnementaux ; cancers, diabète, obésité, maladies respiratoires, allergies, asthme, maladies cardiovasculaires … Le coût de l’inaction est énorme. Aujourd’hui, la santé apparait comme le critère d’équilibre entre l’humain et son environnement.

Pour répondre à ces enjeux très forts, et à une préoccupation citoyenne grandissante, la France s’est engagée depuis 2004 dans une dynamique active en termes de santé environnementale, grâce notamment à la mise en place de trois Plans Nationaux Santé Environnement, auxquels le PNSE 4 fait suite. Ces plans sont également déclinés à l’échelle régionale par des Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE).

L’objectif d’un PNSE est de prévenir les risques sanitaires liés à la dégradation de l’environnement (qualité de l’air intérieur, exposition aux produits chimiques, aux ondes, au bruit etc.) et de permettre à chacun, citoyen, élu, professionnel, chercheur, d’agir pour un environnement favorable à la santé. Ces plans sont co-pilotés par les ministères de la Transition Écologique et de la Santé, et sont élaborés sous la direction du Groupe Environnement Santé (GSE). Les plans sont soumis à l’opinion publique lors d’une phase de consultation de 6 semaines, puis amendés selon les retours reçus. Leur programmation, tous les cinq ans, est inscrite dans le Code de la santé publique.

Le 4ème Plan National Santé Environnement affiche l’ambition de « mieux comprendre les risques auxquels chacun s'expose afin de mieux se protéger et protéger son environnement ». Il se veut plus opérationnel et concret que les 3 plans précédents, afin d’être appropriable par tous les Français, citoyens, professionnels de santé, dirigeants d’entreprise, élus, etc. Le plan se décline en 4 axes stratégiques et 20 actions :

Par ailleurs, la crise sanitaire que nous traversons ayant réveillé des interrogations sur notre rapport au vivant, le PNSE 4 a souhaité s’inscrire dans la démarche plus globale « One Health ». C’est ce qui marque l’évolution du PNSE dans sa 4ème version.

Le concept de « One Health », "une seule santé" en français, a été développé dans les années 2000 en réponse à plusieurs études scientifiques montrant que 60% des maladies infectieuses humaines connues et 75% des maladies humaines émergentes sont d’origine animale (ou encore zoonotiques). Les crises sanitaires à répétition (grippe aviaire, grippe H1N1, et aujourd’hui Covid-19) ont engendré un formidable intérêt des instances de santé, des organismes de recherche et des associations pour cette démarche « One Health ».

La démarche se définit alors comme « une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire, le travail étant réalisé sur le plan local, régional, national et mondial, pour obtenir des résultats optimaux en matière de santé et de bien-être, tout en reconnaissant les interconnexions entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun » (One Health Commission, 2019). Il s'agit d'aller plus loin que la simple reconnaissance du lien entre santé et environnement, et d'envisager la santé de l'environnement, de l'humain et des animaux comme une seule et même problématique.

Schéma « Une seule santé », Vizea

La démarche nécessite un rapprochement entre plusieurs disciplines : le secteur médical, vétérinaire, les sciences humaines, animales et environnementales se retrouvent tous autour du concept « One Health ». Il s’agit alors de revoir les modes de gouvernance de la santé environnementale, favorisé par l’alliance tripartite établie depuis 2010 entre l’Organisation mondiale pour la Santé (OMS), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

« Une seule santé » promeut une approche systémique des enjeux de santé environnementale d’aujourd’hui. Le PNSE4 souhaite accélérer la prise en compte de ce concept pour les cinq prochaines années.

Le Plan National Santé Environnement se décline au niveau régional sous la forme de « Plans Régionaux Santé Environnement » (PRSE). Ces plans ont pour objectif la territorialisation des politiques définies dans les domaines de la santé et de l'environnement. Ils pourront permettre de répondre à plusieurs questionnements qui restent en suspens à la lecture du PNSE 4.

Tout d’abord, les Plans Régionaux auront la charge de préciser, chiffrer et temporaliser les grandes orientations stratégiques fixées par le Plan National, en les adaptant aux caractéristiques de leurs territoires.

Les Plans Régionaux pourront également apporter des précisions sur les ressources budgétaires et les moyens humains mobilisables pour répondre aux enjeux soulevés.

Enfin, les Plans Régionaux devront s’inscrire en cohérence avec les autres politiques publiques menées sur les territoires, en lien tant avec la thématique de la santé (Loi de Financement de la Sécurité Sociale, Objectif Nationale, plans thématiques par pathologies, etc.) qu’avec celle de l’environnement (par exemple dans le cadre de Plans Air Territoriaux), qui, nous l’avons compris, sont étroitement liées !

Prochaine étape : la déclinaison opérationnelle et locale du Plan National Santé Environnement à l’échelle des régions de France.

Et pour aller plus loin …

Page 1 sur 13