Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Le nouveau rapport parlementaire rendu fin mars par la mission d’information sur l’énergie éolienne de l’Assemblée Nationale propose de mieux encadrer le développement de l’éolien et suggère notamment :

Ce rapport provoque de nombreuses réactions de contestation de la part des associations environnementales et des industriels de la profession. Le syndicat des énergies renouvelables qui accusent un travail « à charge » contre l’éolien alors que le prix de rachat de l’électricité éolienne est déjà le plus faible des énergies renouvelables en France, avec 86 €/MWh, soit l'un des moins élevé en Europe.

L’union française de l’électricité (UFE) a également exprimé son opposition envers les conclusions de ce rapport à travers un communiqué de presse. Elle « regrette les conséquences que de telles dispositions, si elles étaient adoptées, auront nécessairement sur l'emploi (…) alors même que l'éolien est une énergie mature, qui doit représenter un quart de l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie du Paquet Energie Climat à l'horizon 2020 ».

Le ministère de la Santé et des Sports, AIRES (Association pour l’Information et la Recherche sur les Équipements de Sport et de Loisirs), l’association HQE, CertiVéA ainsi que le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français), organisent le mercredi 28 avril de 14h à 17h au CNOSF une présentation de la version 0 du référentiel « NF Equipements Sportifs - démarche HQE » - « Salles multisports ».

Le ministère de la Santé et des Sports, AIRES (Association pour l’Information et la Recherche sur les Équipements de Sport et de Loisirs), l’association HQE, CertiVéA ainsi que le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français), organisent le mercredi 28 avril de 14h à 17h au CNOSF une présentation de la version 0 du référentiel « NF Equipements Sportifs - démarche HQE » - « Salles multisports ».

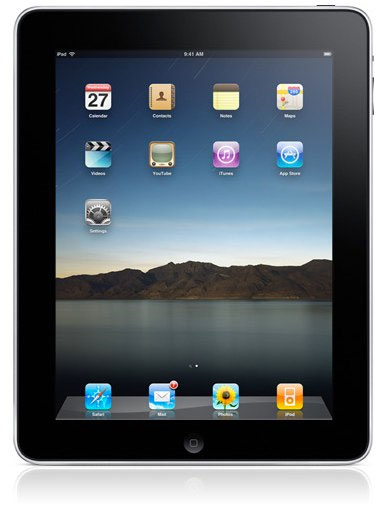

La sortie du livre électronique iPad d'Apple commence à soulever de nombreuses critiques et interrogations quant à son impact environnemental. Les Amis de La Terre ont ainsi récemment publié un communiqué de presse rappelant les éléments suivants :

La sortie du livre électronique iPad d'Apple commence à soulever de nombreuses critiques et interrogations quant à son impact environnemental. Les Amis de La Terre ont ainsi récemment publié un communiqué de presse rappelant les éléments suivants : Alors que bon nombre des acteurs du solaire photovoltaïque en France se perdent dans la nouvelle politique tarifaire de rachat de l'électricité photovoltaïque décidée par le MEEDDM, Hespul vient de sortir un document sous forme de logigrammes résumant clairement les tarifs applicables selon le cas considéré.

Alors que bon nombre des acteurs du solaire photovoltaïque en France se perdent dans la nouvelle politique tarifaire de rachat de l'électricité photovoltaïque décidée par le MEEDDM, Hespul vient de sortir un document sous forme de logigrammes résumant clairement les tarifs applicables selon le cas considéré.

Ce document s'avère très utile puisqu'avec la sortie de deux arrêtés de loi (12 janvier 2010 et 23 mars 2010), les différents scénarios possibles en termes de tarification de rachat de l'électricité ont tendance à se multiplier.

Les logigrammes définis par Hespul distinguent ainsi les projets soumettant leur demande de raccordement entre le 23/03/2010 et le 31/12/2010 de ceux dont la demande sera déposée à partir du 01/01/2011. Ce sont ensuite les typologies de bâtiments considérés, leur ancienneté (plus ou moins de deux), l'intégration ou non des systèmes solaires photovoltaïques ainsi que la localisation géographique du projet qui permettent de définir le tarif de rachat accordé.

Au cours d'un colloque consacré au lancement de sa démarche HQETM Aménagement, l'association HQE a présenté mardi dernier sa démarche destinée à accompagner la réalisation d'opérations d'aménagement durable. Le référentiel HQETM Aménagement est aujourd’hui disponible sur demande auprès de l’association HQE.

Au cours d'un colloque consacré au lancement de sa démarche HQETM Aménagement, l'association HQE a présenté mardi dernier sa démarche destinée à accompagner la réalisation d'opérations d'aménagement durable. Le référentiel HQETM Aménagement est aujourd’hui disponible sur demande auprès de l’association HQE. Le programme européen de recherche HOMES (Habitats et bâtiments Optimisés pour la Maîtrise de l’Energie et des Services), qualifié également de projet « collaboratif d’innovation», regroupe depuis 2008 pour une durée de quatre ans, treize partenaires industriels et acteurs de recherche (CEA, CIAT, CSTB, Delta Dore, EDF, Idea, Philips Lighting, Radiall, Schneider Electric, Somfy, STMicroelectronics, Watteco, Wieland Electric) et bénéficie, pour la partie française, du soutien financier d’OSEO.

Le programme européen de recherche HOMES (Habitats et bâtiments Optimisés pour la Maîtrise de l’Energie et des Services), qualifié également de projet « collaboratif d’innovation», regroupe depuis 2008 pour une durée de quatre ans, treize partenaires industriels et acteurs de recherche (CEA, CIAT, CSTB, Delta Dore, EDF, Idea, Philips Lighting, Radiall, Schneider Electric, Somfy, STMicroelectronics, Watteco, Wieland Electric) et bénéficie, pour la partie française, du soutien financier d’OSEO.  Comme l’annonce ERDF via un communiqué de presse, ERDF et le consortium conduit par Atos ont procédé aux premières installations de compteurs Linky en périphérie Lyonnaise ainsi que dans le département d’Indre-et-Loire dans le cadre de l’expérimentation de ces futurs compteurs.

Comme l’annonce ERDF via un communiqué de presse, ERDF et le consortium conduit par Atos ont procédé aux premières installations de compteurs Linky en périphérie Lyonnaise ainsi que dans le département d’Indre-et-Loire dans le cadre de l’expérimentation de ces futurs compteurs.

Le nombre de compteurs ainsi installés pour cette phase d’expérimentation devrait atteindre le chiffre de 300 000 d’ici la fin de l’année 2010.

Pour rappel, ces compteurs nommés Linky sont des compteurs communicants, c’est à dire qu’ils peuvent recevoir et envoyer des données sans l’intervention physique d’un technicien. Installés chez les consommateurs finaux et reliés à un centre de supervision via des concentrateurs, ils sont en interaction permanente avec le réseau, qu’ils contribuent à rendre « intelligents ».

Suite à la prise en compte des commentaires formulés par divers acteurs de la profession (voir actualité du 14 décembre 2009), une nouvelle version du futur référentiel HQE® Rénovation sera discutée début avril en comité d’application afin d'apporter quelques évolutions et précisions par rapport à la version initiale.

Suite à la prise en compte des commentaires formulés par divers acteurs de la profession (voir actualité du 14 décembre 2009), une nouvelle version du futur référentiel HQE® Rénovation sera discutée début avril en comité d’application afin d'apporter quelques évolutions et précisions par rapport à la version initiale.Page 47 sur 51