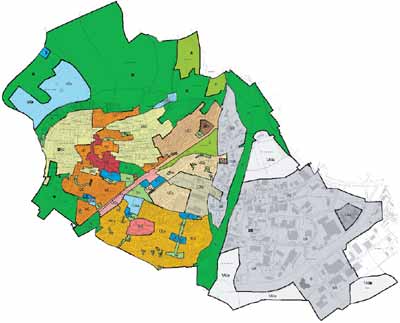

Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

La population française a augmenté de près de 40 % sur les 50 dernières années. Couplé à une diminution de la taille moyenne des ménages alors que la surface habitable par logements a été multipliée par 2,3 de 1968 à 2007 (selon l’INSEE) ; notre mode de vie impacte de manière quasi-irréversible les terrains agricoles, forestiers ou semi-naturels périurbains.

A cela s’ajoute l’éloignement des centres-villes : la distance domicile/travail est de 30 km pour les actifs habitant en couronne périurbaine de l’une des sept plus grandes aires urbaines de province, contre 19 km pour les habitants de la ville-centre. L’augmentation des distances domicile/travail favorise aussi l’usage de la voiture et la pollution de l’air, avec des émissions de CO2 multipliées par environ 2,5 entre un habitant de la ville-centre d’une grande aire urbaine et un habitant d’une commune périphérique.

Selon l’UE-SOeS, Corine Land Cover - outil d’observation de l’état de l’occupation des sols - , l’artificialisation des sols a augmenté de 3 % en France métropolitaine entre 2000 et 2006 et les surfaces urbanisées de 2,1 %, tandis que la population a progressé de 4,4 %. Des zones résidentielles (+1,6 %), industrielles et commerciales (+6,8%) mais aussi des infrastructures routières (+16,7%) prennent progressivement le pas sur les espaces agricoles (88%) ou naturels (12%).

L’artificialisation des sols concernent aussi des terrains exposés au risque d’inondation, menant à 7,5 % la part des zones urbanisées concernées par ce risque.

En réponse à ce contexte, le cadre réglementaire a vu accroitre ses objectifs d’économie du foncier, comme les lois Grenelle ou la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 13 juillet 2010 qui renforcent le rôle des documents d’urbanisme et plans mis en œuvre (plan « Nature en Ville », plan « Ville durable »…).

Les schémas de cohérence territoriale (ScOT) et plans locaux d'urbanisme (PLU) intégreront ainsi dans leurs rapports de présentation une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pendant les dix dernières années et devront effectuer un suivi régulier de ces consommations par des indicateurs.

Afin d’encadrer le phénomène d’étalement urbain, le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (Certu) en liaison avec le réseau des Centres d’études techniques de l’équipement (Cete) a établi récemment une grille d’indicateurs territoriaux de suivi de la consommation d’espace.

Un faisceau de 82 indicateurs est issu de cette réflexion. Dix d’entre eux, permettant une première approche de synthèse territoriale, sont mis en avant par le groupe de travail :

Confronté à la difficulté de quantifier et de qualifier un phénomène complexe tel que l’expansion de l’urbanisation, cette étude déjà très riche sera complétée par d'autres travaux (menés par le Certu) en rapport avec le thème de la consommation d'espace.

De manière plus générale, il apparait que l’étalement urbain ne s’observe pas qu’en France mais dans tous les pays développés, où les ménages, guidés par les coûts du foncier ou de transports cherchent de plus en plus à atteindre un bien être personnel dans la localisation de leur résidence. Ainsi, afin de limiter les coûts sociaux qu’elle engendre, la problématique de l’étalement urbain, que l’Agence européenne de l’environnement considère comme « un des défi collectif majeur de l’Europe », doit être traitée à plus grande échelle.

Le 11 avril dernier, le coup d’envoi de l’opération IssyGrid a été lancé à Issy-les-Moulineaux. Il s’agit d’une opération pilote d’envergure de smart-grid qui vise à optimiser la gestion de l’énergie à l’échelle du quartier par un rééquilibrage dynamique entre l’offre et la demande. L’enjeu est de lisser les pics de consommation et d’intégrer de manière effective les énergies renouvelables intermittentes grâce à un système de monitoring intelligent. La mixité d’usage entre logements et tertiaires à l’échelle du quartier est une dimension importante, car les pics de consommation ne sont pas les mêmes selon la typologie de bâtiments

Le 11 avril dernier, le coup d’envoi de l’opération IssyGrid a été lancé à Issy-les-Moulineaux. Il s’agit d’une opération pilote d’envergure de smart-grid qui vise à optimiser la gestion de l’énergie à l’échelle du quartier par un rééquilibrage dynamique entre l’offre et la demande. L’enjeu est de lisser les pics de consommation et d’intégrer de manière effective les énergies renouvelables intermittentes grâce à un système de monitoring intelligent. La mixité d’usage entre logements et tertiaires à l’échelle du quartier est une dimension importante, car les pics de consommation ne sont pas les mêmes selon la typologie de bâtiments

L’opération qui vient de rentrer dans sa phase opérationnelle, concerne pour l’instant quelques bâtiments test (résidentiels et tertiaires), avant d’être progressivement étendue au quartier d’affaires Seine Ouest puis au quartier résidentiel Ford d’Issy.

Dans le secteur résidentiel, les premiers logements tests ont été équipés de :

Les informations récoltées sont transmises, anonymement et en temps réel via internet, vers le système d'information énergétique central, la VIGIE, en vue d'une optimisation des flux à l'échelle du quartier.

Concernant le secteur tertiaire, une interface logicielle collecte les consommations d'énergie par postes : éclairage, informatique et télécommunications, chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude, parkings, ascenseurs et recharge des véhicules électriques. Ces mesures sont ensuite rapprochées des critères règlementaires fixés par la RT 2012.

L'outil de monitoring intelligent de réseau collecte et agrège en temps réel les informations relatives à la consommation, au stockage et à la production locale d'énergie photovoltaïque. L’objectif est en deux temps. Tout d’abord, connaitre la consommation précise du quartier, par postes et par typologie de bâtiments. Ensuite, l’enjeu est de développer un dispositif de pilotage du bâtiment qui contribuera au lissage des pics de consommation.

L'outil de monitoring intelligent de réseau collecte et agrège en temps réel les informations relatives à la consommation, au stockage et à la production locale d'énergie photovoltaïque. L’objectif est en deux temps. Tout d’abord, connaitre la consommation précise du quartier, par postes et par typologie de bâtiments. Ensuite, l’enjeu est de développer un dispositif de pilotage du bâtiment qui contribuera au lissage des pics de consommation.

Par exemple : en cas de pic, le réseau pourra envoyer un SMS à certains habitants pour leur proposer d'éteindre leur chauffage quelques minutes ou d’éteindre leurs appareils en veille (réalisable à distance, via une application sur Smartphone). Le réseau pourra également indiquer à quelle heure il est plus avantageux de recharger les véhicules électriques. L’énergie produite pendant la semaine par un immeuble de bureaux, équipé de panneaux solaires, pourra aussi être redirigée vers le quartier résidentiel le week-end.

Actuellement 300 m² de panneaux de photovoltaïques sont installés. A moyen terme, 1000 m² sont prévus sur 3 bâtiments différents. Ils permettent une grande flexibilité d’utilisation : à l’échelle du bâtiment producteur d’une part (auto-consommation et stockage local), et à l’échelle du quartier dans son ensemble d’autre part (injection dans le réseau de distribution et stockage centralisé).

La clé de leur intégration harmonieuse au réseau repose sur un pilotage intelligent de la production grâce à :

Un enjeu majeur est le stockage de l’énergie produite pendant les heures creuses sur les batteries des voitures électriques, et d’avoir la possibilité de récupérer cette énergie lors de périodes de forte demande énergétique.En outre, le fonctionnement des bornes de rechargement sera intégré au réseau de monitoring intelligent. Le client pourra choisir un mode de recharge adapté à l’usage (normal ou rapide) ou programmer ses déplacements en fonction du coût de la recharge.

Le projet IssyGrid a été à l’initiative d’un groupe d’entreprises issues des trois domaines au cœur des smart-grid : l’infrastructure urbaine, l’énergie et les TIC (technologies de l’information et de la communication). Des dizaines d’entreprises – de grands groupes internationaux aux start-up – ont collaboré sur ce projet pilote avec la ville d’Issy-les-Moulineaux. Les quartiers retenus pour l’opération n’ont pas été choisis par hasard : la plupart des entreprises partenaires possèdent des bureaux dans le quartier Seine Ouest qui seront parmi les premiers bâtiments tests, et le quartier de Fort d’Issy regroupe une grande partie des salariés des entreprises partenaires, parmi lesquels ont été « recrutés » les premiers logements tests.

Le lancement d’IssyGrid se fera en plusieurs étapes :

A l’échelle nationale, un autre projet pilote de smart-community est en cours à Lyon dans le quartier de la Confluence, en partenariat avec le NEDO (New Energy and industrial technology Development Organization, agence publique japonaise équivalent de l’ADEME). La mise en œuvre doit s’étaler sur la période 2012-2015. Les retours d’expérience de tels projets seront précieux pour le développement de smart grid à une plus grande échelle.

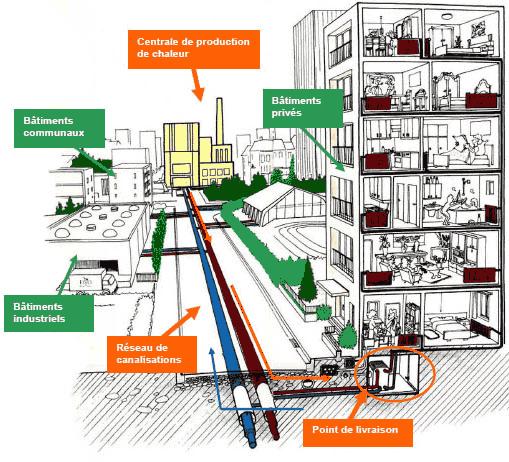

La densité énergétique, exprimée en MWh/ml, représente la consommation d’énergie totale répartie sur la longueur du réseau. Plus les besoins sont dispersés, plus la densité énergétique sera faible. Plus la densité est élevée, plus l’installation d’un réseau de chaleur est rentable. C’est pour cette raison que les raisons réseaux de chaleur se trouvent en ville en non en campagne, et en priorité pour des immeubles plutôt que des zones pavillonnaires.

La mixité des usages, sans unité, exprime la répartition des besoins, et donc des pics de consommation, dans le temps. Lorsque tous les bâtiments alimentés par le réseau ont la même fonction, les besoins sont simultanés: les pics unitaires de chacun des bâtiments s’ajoutent. Dans ce cas, la mixité des usages est faible, ce qui entraine un sur dimensionnement du réseau pour répondre à cette demande de pointe. Au contraire, lorsque la mixité des usages est variée, les bâtiments desservis ont des besoins répartis dans le temps, les pics unitaires ne sont pas synchronisés, la consommation est quasiment constante, permettant un fonctionnement optimal.

L’augmentation des exigences imposées par la réglementation thermique conduit à des bâtiments plus performants avec des besoins de chaud et de froid plus faibles. De ce fait, la pertinence économique des réseaux de chaleur n’est plus toujours aussi évidente. Cela est particulièrement vrai dans le cas des démarches d’éco-quartiers, de plus en plus nombreuses, et qui passent la plupart du temps par une sobriété énergétique au-delà de la réglementation. Cela entraine des densités énergétiques plus faibles qu’auparavant, transférant donc les nouvelles problématiques sur les pertes en ligne et la mixité énergétique des usages.

Après avoir proposé une trame d'étude réglementaire, c’est pour répondre à ces questionnements que Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) de l’Ouest a réalisé une étude sur la place des réseaux de chaleur dans les nouveaux quartiers. Cette étude se base sur un outil permettant, à partir de données d’entrée sur le quartier, le réseau et les systèmes énergétiques de réaliser des études simplifiées pour estimer les consommations. La vocation première de cet outil est de servir de support pour la réflexion des grandes orientations de l’aménagement.

A partir de cet outil, plusieurs études de cas ont été menées permettant d’observer les différents résultats en fonction des variations de densité et de mixité. Notamment, le positionnement en termes de performances du réseau de chaleur par rapport à un ensemble de systèmes décentralisés permettant de répondre aux mêmes besoins.

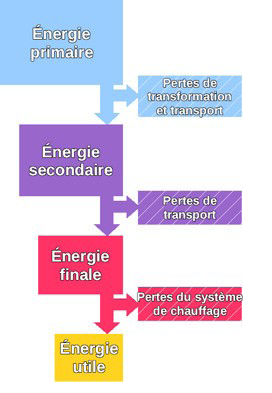

Pour étudier les impacts de la variation de la densité énergétique, 3 cas ont été comparés : la référence, un cas où la densité est diminuée de 30 % et un cas où elle est augmentée de 30%.La première observation est que la baisse de consommation d’énergie finale du réseau, lorsque la densité diminue, est moins importante que l’augmentation de consommation, lorsque la densité augmente.

En effet, une baisse de densité de 30 % entraine une variation de consommation d’énergie finale de -25,8 %, alors qu’une hausse de 30 % de la densité conduit à une variation de la consommation de + 27 %. La variation de consommation d’énergie finale n’est donc pas reliée linéairement à la densité énergétique.

Cette observation vaut également pour l’énergie primaire puisque le facteur énergie primaire / énergie finale reste constant.

Cette même variation amène à une seconde conclusion intéressante. Dans les 3 cas étudiés, la consommation d’énergie finale est plus faible pour les systèmes décentralisés que pour le réseau de chaleur. Cependant, l’écart qui existe entre les 2 moyens de chauffage varie significativement avec la densité énergétique. En effet, dans le cas de référence, l’écart de consommation d’énergie finale est de 10,4 %, une diminution de la densité de 30 % porte cet écart à 15,2 %. La baisse de la densité énergétique dans les nouveaux quartiers est donc préjudiciable aux réseaux de chaleur de ce point de vue.

Cette même variation amène à une seconde conclusion intéressante. Dans les 3 cas étudiés, la consommation d’énergie finale est plus faible pour les systèmes décentralisés que pour le réseau de chaleur. Cependant, l’écart qui existe entre les 2 moyens de chauffage varie significativement avec la densité énergétique. En effet, dans le cas de référence, l’écart de consommation d’énergie finale est de 10,4 %, une diminution de la densité de 30 % porte cet écart à 15,2 %. La baisse de la densité énergétique dans les nouveaux quartiers est donc préjudiciable aux réseaux de chaleur de ce point de vue.

Au contraire, une augmentation de la densité énergétique réduit l’écart de consommation d’énergie primaire entre les deux modes de production pour que celui n’atteigne plus que 8,5 %. A titre d’illustration complémentaire, le doublement de la densité énergétique par rapport à la référence amène cet écart à 7,6 %.

Toujours en analysant les effets d’une variation de la densité énergétique, la baisse de la densité de 30 % est également dommageable pour les réseaux en termes de rendement. En effet, la réduction de 30 % conduit à une chute du rendement de 4 points, alors que la hausse de densité n’entraine une augmentation que de 2 points. Cela est une conséquence directe du phénomène observé sur la variation de consommation d’énergie finale.

Une fois les effets de la variation de la densité énergétique étudiés, ce sont ceux de la mixité d’usage qui sont analysés. Dans le cas où la mixité est plus faible que la référence, la consommation d’énergie finale pour un réseau de chaleur augmente très significativement par rapport à celle des systèmes décentralisés.

En effet, le fait que les pics de consommations ne soient plus répartis de manière dispersée mais concentrés sur les mêmes tranches horaires entraine un sur-dimensionnement du réseau, et donc un fonctionnement qui est la plupart du temps en sous charge. Pour les systèmes décentralisés, le pic ne varie pas dans l’absolu, le dimensionnement n’entraine donc aucun dysfonctionnement par la suite. La conséquence directe de cette observation est la baisse très significative du rendement du réseau qui est quasiment divisé par 4 !

Par ailleurs, une mixité d'usage importante n'améliore pas systématiquement les performances du réseau de chaleur mais contribue tout de même à rendre compétitif un réseau vis-à-vis d'un ensemble de systèmes décentralisés.

La mise en place de réseaux de chaleur basse température, consiste tout simplement à faire circuler dans les réseaux de chaleur une eau à 70 °C environ, au lieu des 110 °C traditionnellement observés. La basse température est notamment étudiée pour réduire les déperditions de chaleur. En effet, les échanges thermiques entre le réseau et son milieu environnant sont d’autant plus importants que l’écart de température entre les deux est grand. En limitant cet écart de température, les échanges se retrouvent forcément diminués.

En plus de cette baisse de température, un effort sur l’isolation des réseaux doit être réalisé, permettant de conserver au maximum des températures suffisantes pour répondre aux exigences sanitaires.

Ces mesures permettent d’après l’étude de diminuer les déperditions sur l’ensemble du réseau de plus de 50 %, augmentant du même coup le rendement global de 4 points.

L’implantation d’EnR dans le mix énergétique d’un réseau est en effet beaucoup plus facile que dans un système décentralisé classique où les parts de l’électricité et du gaz sont encore très présentes. L’impact sur le changement climatique, même lorsque les consommations d’énergie finale sont légèrement plus importantes dans le cas d’un réseau de chaleur, reste très largement supérieur pour un ensemble de systèmes décentralisés. Certes, avec l’augmentation des chaudières individuelles alimentées au bois, cet écart tend à se réduire. A titre d’exemple, l’écart d’émissions de GES entre une chaudière bois (avec appoint gaz) et un ensemble de systèmes décentralisés ayant pour source du gaz et de l’électricité, est de 350 %.

Par ailleurs, un avantage non négligeable reste le coût, qui est plus faible pour un réseau que pour un ensemble de systèmes décentralisés. En effet, la mutualisation des moyens (une seule chaudière comparée à une unité par logement) et de l’entretien sont autant d’arguments qui pèsent en faveur du réseau sur ce point.

iquant les niveaux d’émissions de CO2 des réseaux de chaleur et de froid est paru au journal officiel du 15 mars. Il s’agit de l'annexe 7 de l’arrêté du 8 février 2012 (modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au DPE pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine).

iquant les niveaux d’émissions de CO2 des réseaux de chaleur et de froid est paru au journal officiel du 15 mars. Il s’agit de l'annexe 7 de l’arrêté du 8 février 2012 (modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au DPE pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine).Entre 2008 (arrêté 2010) et 2010 (arrêté 2012), la classe des réseaux de chaleur de moins de 50 g de CO2 par kWh croit de 9% et la classe des réseaux de chaleur de 50 à 100 g de CO2 par kWh augmente de 65%. Le nombre de réseaux dans la 3e classe reste sensiblement identique. Les réseaux de plus de 150 g de CO2 par kWh reste majoritaire (73% des réseaux en 2008 contre 69% en 2010). Les effets du fonds chaleur mis en place en 2006 semblent commencer à se faire sentir.

- < 50 g de CO2 par kWh,

- de 50 à 100 g de CO2 par kWh,

- de 100 à 150 g de CO2 par kWh.

En complément de la labellisation de l’institut d’excellence en énergies décarbonées ‘Supergrid’, localisé à Villeurbanne et doté de 72,6 millions d’euros, le Gouvernement a retenu 10 dossiers dans le domaine des réseaux électriques intelligents, dans le cadre des appels à manifestations d’intérêt de l’ADEME, pour un montant total d’interventions de 41 millions d’euros.

En complément de la labellisation de l’institut d’excellence en énergies décarbonées ‘Supergrid’, localisé à Villeurbanne et doté de 72,6 millions d’euros, le Gouvernement a retenu 10 dossiers dans le domaine des réseaux électriques intelligents, dans le cadre des appels à manifestations d’intérêt de l’ADEME, pour un montant total d’interventions de 41 millions d’euros.En particulier, le développement des réseaux et systèmes électriques intelligents intégrant les énergies renouvelables représente un véritable enjeu dans le cadre de l’évolution du réseau électrique français destiné à intégrer de plus en plus d’électricité d’origine renouvelable. Cette production d’origine renouvelable (solaire photovoltaïque et éolien notamment) présentant une forte variabilité temporelle en comparaison de la production issue des énergies fossiles par exemple. Il est donc essentiel d’adapter notre réseau électrique pour favoriser son intégration, son utilisation et/ou son stockage (via la méthanation par exemple).

Ils visent également à favoriser les coopérations entre les acteurs fournisseurs de solutions (équipementiers notamment) et les acteurs du service dans le domaine de la gestion des réseaux. L’ambition est à la fois de permettre aux réseaux nationaux de gagner en efficacité et en performances, tant économiques qu’environnementales, mais également de conforter une filière exportatrice dans le domaine. Les dix dossiers retenus sont :

Au-delà de ces projets, un appel à manifestations d’intérêt sera lancé dans les prochains jours afin d’amplifier les expérimentations dans ces domaines, tester les modèles d’affaires et permettre également d’aller vers des solutions intégrant de façon plus importante les technologies de l’information et de la communication en aval compteur.

Le lancement des 15 projets de production d’électricité à partir de biomasse sélectionnés en octobre 2011 a été annoncé par le Ministre de l’Industrie et de l’Energie le 5 mars dernier.

Parmi ces projets, 13 sont des projets de cogénération (production de chaleur et d’électricité) et 2 des projets de production électrique uniquement. Les lauréats sont répartis sur tout le territoire français et font appel à différents types de combustibles biomasse : biomasse forestière pour la majorité, broyats, déchets et résidus agricoles. La puissance installée moyenne s’élève à 25 MW. A noter un projet de 150 MW en région PACA.

La publication de l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation, pris pour application du décret du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos, définit de nouvelles règles en termes de stationnement visant à favoriser les modes de transport limitant leur impact sur l’environnement.

Les exigences s'appliquent aux bâtiments neufs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposés à partir du 1er juillet 2012 :

Stationnement vélos :

Le cadre réglementaire définit des exigences portant à la fois sur la qualité des espaces de stationnement vélos, leur accessibilité et la surface minimum dédiée.

L’arrêté précise ainsi notamment les surfaces minimales de stationnement vélos par bâtiment :

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. »

D’autre part ces espaces doivent être couverts et éclairés, comporter un système de fermeture sécurisé, des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos et se situer « de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. »

Cet arrêté instaure ainsi une obligation réglementaire sur les surfaces de stationnement vélos, que l’on ne retrouvait jusqu’alors, sous l’aspect réglementaire, que dans certains PLU de collectivités qui souhaitaient traduire un engagement dans le développement des circulations douces.

Il faut toutefois noter que cette réglementation impose des surfaces minimales auxquelles il ne faut pas se cantonner, notamment dans le cadre d’une politique volontariste de développement des circulations douces. Ainsi, comparativement, les recommandations du CERTU préconisent par exemple une surface dédiée au stationnement vélos de 0,75 à 2 m² par studio et de 2,25 à 4 m² par F4 (stationnement + espaces de manœuvre).

Par ailleurs ces dispositions en termes de stationnement vélos doivent impérativement s’inscrire dans une statégie efficace de développement du vélo à l’échelle de la ville, intégrant le déploiement d’itinéraires cyclables sécurisés, la mise en œuvre d’espaces de stationnement vélos sur l’espace public, …

Recharges des véhicules électriques:

De nouvelles dispositions réglementaires s’appliquent également aux installations nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, tel que prévu dans l'article 57 de la loi Grenelle 2 :

La première session de l’appel à projets chaufferies biomasse a été lancé début 2011 par l’ADEME Ile-de-France. Sur les 9 candidatures reçues, 6 ont été retenues par le jury composé de l'Ademe, des services de l'Etat (DRIEE, DRIAAF), de la préfecture de région, du conseil régional, de l'Arene, et de l'interprofession francilienne du bois FrancilBois. Les critères de sélection ont reposé sur la performance énergétique des installations, leur performance environnementale, leur performance économique et enfin sur la durabilité de leur plan d’approvisionnement.

La première session de l’appel à projets chaufferies biomasse a été lancé début 2011 par l’ADEME Ile-de-France. Sur les 9 candidatures reçues, 6 ont été retenues par le jury composé de l'Ademe, des services de l'Etat (DRIEE, DRIAAF), de la préfecture de région, du conseil régional, de l'Arene, et de l'interprofession francilienne du bois FrancilBois. Les critères de sélection ont reposé sur la performance énergétique des installations, leur performance environnementale, leur performance économique et enfin sur la durabilité de leur plan d’approvisionnement. La DRIEA - Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement - d’Ile de France, dans le cadre de la démarche « Ecoquartier, effets de levier organisés sur son territoire », a réalisé un guide à destination des collectivités franciliennes. Présentant des projets exemplaires et des bonnes pratiques menées dans le cadre de projets d’aménagement, ce guide a vocation à être un outil de partage permettant de guider et orienter les élus et acteurs de l’aménagement dans leurs démarches d’écoquartiers.

La DRIEA - Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement - d’Ile de France, dans le cadre de la démarche « Ecoquartier, effets de levier organisés sur son territoire », a réalisé un guide à destination des collectivités franciliennes. Présentant des projets exemplaires et des bonnes pratiques menées dans le cadre de projets d’aménagement, ce guide a vocation à être un outil de partage permettant de guider et orienter les élus et acteurs de l’aménagement dans leurs démarches d’écoquartiers. Le Grenelle 2, via son article 25, autorise la mise en place par le gouvernement d’ordonnances permettant notamment de :

Le Grenelle 2, via son article 25, autorise la mise en place par le gouvernement d’ordonnances permettant notamment de : Ce texte révise également la procédure de modification des PLU, en prévoyant une procédure simplifiée (mise à disposition du public pendant un mois, à la place de l’enquête publique) dans le cas de l’intégration aux PLU de certains principes incitant à densifier ou à limiter l’étalement urbain. Les modifications concernées par cette procédure simplifiée sont celles qui :

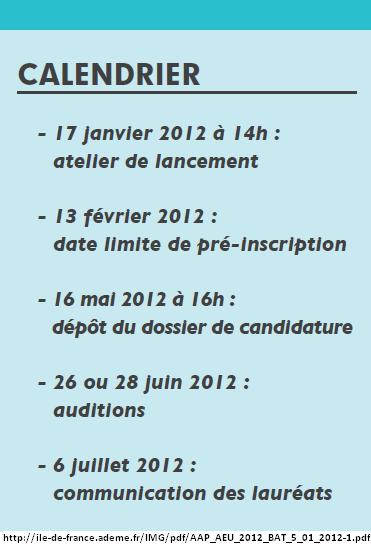

Ce texte révise également la procédure de modification des PLU, en prévoyant une procédure simplifiée (mise à disposition du public pendant un mois, à la place de l’enquête publique) dans le cas de l’intégration aux PLU de certains principes incitant à densifier ou à limiter l’étalement urbain. Les modifications concernées par cette procédure simplifiée sont celles qui : L’ADEME Ile-de-France lance la session 2012 de l’Appel à Projets AEU®. Cet Appel à Projets vise à promouvoir l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU), démarche d’accompagnement et d’aide à la décision visant à placer les enjeux de développement durable et en particulier environnementaux au cœur du processus d’élaboration d’un projet d’aménagement urbain ou de planification urbaine.

L’ADEME Ile-de-France lance la session 2012 de l’Appel à Projets AEU®. Cet Appel à Projets vise à promouvoir l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU), démarche d’accompagnement et d’aide à la décision visant à placer les enjeux de développement durable et en particulier environnementaux au cœur du processus d’élaboration d’un projet d’aménagement urbain ou de planification urbaine.  L’ADEME Île-de-France envisage ainsi d’accompagner une dizaine de démarches AEU® en 2012.

L’ADEME Île-de-France envisage ainsi d’accompagner une dizaine de démarches AEU® en 2012.Page 8 sur 13