Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

« L’humanité a produit autant d’informations en deux jours qu’elle ne l’a fait en deux millions d’années » Eric Schmidt, ancien PDG de Google

Générer des données implique la mise en place d’infrastructures telles des centres de traitement de données ou DATA CENTER. Ces établissements sont des sites physiques hébergeant des ressources informatiques (serveurs, baies de stockage, équipements réseaux …).

Énergivores et consommateurs d’espaces, ces bâtiments sont souvent montrés du doigt car construits suivant un modèle qui ne tient pas compte de la dimension environnementale, ni de la consommation électrique.

En effet, outre les serveurs informatiques, dont la consommation peut être optimisée, le dégagement de chaleur à évacuer provenant des serveurs est très important. Ainsi, l’une des consommations majeures de ces établissements concerne la production de froid afin de limiter la montée en température des salles.

L’augmentation constante de Data Center due à nos habitudes de consommation et de communication implique un changement dans la manière de les concevoir.

Marilyn est le 1° data center écologique haute densité en France :

Implanté à proximité de Paris, Marylin ce distingue des autres Data Center, généralement construit de plain pied. L’avantage que procure cette conception verticale, c’est de réduire jusqu’à cinq fois le foncier, et assure une ventilation selon le principe du free cooling (méthode utilisant l’air extérieur) pour refroidir les zones informatiques découpées en allées chaudes et froides. Cette technique de rafraichissement limite ainsi à 20 % du temps annuel (73 jours calendaires) le recours aux climatiseurs, ce qui allège d’autant la facture énergétique par rapport à un refroidissement à eau glacée.

Après 2 ans d’exploitation, on estime que le dispositif de free cooling réduit de 30 % la consommation électrique globale. L’économie est de 6 GWh par an, ce qui équivaut à la consommation de 150 000 m² de bureaux classiques, et d’environ 250 tonnes/an de carbone.

Implanté proche d’activités tertiaires, le Data Center Marylin valorise les calories expulsées dans les locaux à chauffer à proximité.

Compact, moins énergivore, bien ventilé et produisant de la chaleur domestique à bon rendement, Marilyn, le data center responsable.

Depuis fin 2013, le pôle urbanisme durable de LesEnR exploite un outil SIG (Système d’Information Géographique) permettant de cartographier les atouts et contraintes des sites et les enjeux des projets urbains. Cette approche systémique par la cartographie apporte une nouvelle approche de l’urbanisme durable.

2013, le pôle urbanisme durable de LesEnR exploite un outil SIG (Système d’Information Géographique) permettant de cartographier les atouts et contraintes des sites et les enjeux des projets urbains. Cette approche systémique par la cartographie apporte une nouvelle approche de l’urbanisme durable.

Un SIG qu’est-ce que c’est ?

La définition française du Système d’information Géographique (SIG) est un "ensemble de données repérées dans l'espace, structuré de façon à pouvoir en extraire […] des synthèses utiles à la décision" (Michel Didier, 1990). En pratique, un SIG est un logiciel informatique qui permet de visualiser plusieurs types d'objets géographiques qui sont organisés en thèmes et que l'on affiche souvent sous forme de couches. Ces couches contiennent des objets de même type (routes, bâtiments, cours d'eau, limites de communes, entreprises,...). A chacun de ces objets sont associées des informations descriptives (nom, localisation, superficie, etc.).

L’open Data pour la démocratisation et le partage des données géographiques

La mise à disposition progressive des données publiques, de plus en plus fiables et diversifiées, de la part des Etats, des collectivités, des organismes privés et associatifs a permis le développement accru des SIG dans différents secteurs d’activité. L’obligation de la diffusion des données environnementales renforce la disponibilité des données liées aux thématiques de développement durable. Parallèlement, le développement de logiciels Open sources, de plus en plus performants et continuellement enrichis par la production d’extensions et de mises à jour gratuites a décuplé les possibilités d’analyses spatiales. Fort de ces avancées, LesEnR a décidé d’exploiter un outil SIG au service de son expertise en urbanisme durable.

Une plus value dans l’exercice de notre métier

L’utilisation la plus intuitive d’un système d’information géographique est la représentation cartographique. En effet, un SIG permet de produire des cartes de façon automatique, pour percevoir les relations spatiales entre les objets par le biais de la visualisation des données sur les écrans des ordinateurs, sous formats exportables. Un SIG permet donc de comprendre un territoire, à travers ses données physiques (nature des sols, climat,…) mais aussi économiques et sociales (répartition de la population, localisation des zones d’activités, évolution des espaces urbanisés, flux pendulaires, ...). Mais plus encore, il est possible d’effectuer un grand nombre d’opérations spatiales permettant d’obtenir des informations issues de la mise en relation des attributs des objets. Par exemple, sur la thématique de la mobilité, un SIG offre des fonctionnalités d’opérations spatiales telles que la quantification des flux routiers par le croisement des données de circulation et des données de voiries. Le SIG permet ici d’anticiper des phénomènes de congestions ou de transferts de flux dans le cadre d’un projet. Un logiciel SIG offre aussi la possibilité d’effectuer des études d’accessibilité, par la réalisation d’isochrones, permettant de comprendre la distance réelle entre un point et sa zone d’attractivité. Le SIG est un véritable outil d’aide à la décision permettant notamment d’évaluer la desserte d’un territoire par les transports en commun.

Carte d’accessibilité des aéroports finlandais – plugin GRASS – QGIS Planet

Un SIG offre de multiples fonctionnalités, permettant de travailler sur de nombreuses thématiques de l’urbanisme durable : modélisation des risques d’inondation, calcul des taux de rejet d’eau pluviale en vue du dimensionnement des collecteurs, détermination de la fréquence de collecte des déchets nécessaire lors de la réalisation d’une opération d’aménagement, etc. Un SIG permet par ailleurs d’effectuer des hypothèses afin de prévoir l’évolution des territoires, en intégrant volontairement des variables. Par exemple, il est possible de se poser la question : « Et si dans 20 ans les précipitations augmentent de x mm et la température augmente de x °C, comment vont réagir les cultures ? » Un logiciel SIG permettra de représenter sur une carte les déplacements des zones de culture, et ainsi à la collectivité de lancer une démarche d’acquisition foncière. Dans un contexte plus urbain, des hypothèses de densification urbaines permettent d’anticiper l’implantation des futurs équipements nécessaires aux populations.

Les développements engagés pour l’approche Urbanisme Durable par LesEnR

Le SIG est donc aujourd’hui un outil indispensable à un bon diagnostic territorial et il offre de nouvelles perspectives de collaboration et de partage des données. Enrichies par les professionnels de nos métiers, ces données pourront être réutilisées dans le cadre d'autres études, dans une logique d’amélioration continue et de capitalisation des connaissances.

En développant une couche d’information, de simulation et de représentation des thématiques Développement Durable des projets urbains, LesEnR spatialise désormais, au sein de son SIG, les atouts et contraintes des sites et les enjeux de territoire permettant ainsi par superposition aux projets urbains et leur simulation de maîtriser les objectifs de Développement Durable. Cette approche cartographique qui permet d’associer différentes thématiques très rapidement permet une lecture systémique des projets.

Associée à une représentation didactique des thématiques de Développement Durable, la lecture des projets et l’importance des actions mises en place deviennent désormais plus accessibles aux Maîtres d’Ouvrages et collectivités.

lui permet d’intégrer le Club EcoQuartier. Cette charte, disponible ici, comprend 20 engagements que la collectivité s’engage à respecter.

lui permet d’intégrer le Club EcoQuartier. Cette charte, disponible ici, comprend 20 engagements que la collectivité s’engage à respecter. prise en compte des questions écologiques (au sens fonctionnel) dans les projets. Or aujourd’hui, à l’ère de l’urbanisation croissante, il devient urgent de créer des villes qui permettent de respecter les éco-systèmes, favoriser les liaisons écologiques et réduire cette dichotomie Nature/ville bien trop souvent marquée. Au-delà des aspects écologiques la présence de la nature en ville revêt d’autres intérêts, en termes de lutte contre le phénomène d’ilot de chaleur ou la gestion des eaux pluviales par exemple.

prise en compte des questions écologiques (au sens fonctionnel) dans les projets. Or aujourd’hui, à l’ère de l’urbanisation croissante, il devient urgent de créer des villes qui permettent de respecter les éco-systèmes, favoriser les liaisons écologiques et réduire cette dichotomie Nature/ville bien trop souvent marquée. Au-delà des aspects écologiques la présence de la nature en ville revêt d’autres intérêts, en termes de lutte contre le phénomène d’ilot de chaleur ou la gestion des eaux pluviales par exemple.

EME Ile-de-France lance la session 2013 de l’Appel à projets AEU®. L’Approche Environnemental de l’Urbanisme (AEU) est un outil d’aide à la décision pour les collectivités locales et les acteurs de l’urbanisme, visant à placer les enjeux de développement durable et en particulier environnementaux au cœur du processus d’élaboration d’un projet urbain ou de planification urbaine.

EME Ile-de-France lance la session 2013 de l’Appel à projets AEU®. L’Approche Environnemental de l’Urbanisme (AEU) est un outil d’aide à la décision pour les collectivités locales et les acteurs de l’urbanisme, visant à placer les enjeux de développement durable et en particulier environnementaux au cœur du processus d’élaboration d’un projet urbain ou de planification urbaine. e-France prévoit d’accompagner une dizaine de démarches AEU® en 2013.

e-France prévoit d’accompagner une dizaine de démarches AEU® en 2013.  à une vaste concertation lancée en novembre 2012, la Ministre de l’Égalité des Territoires et du Logement, Cécile Duflot, a clôturé le 28 mars 2013 les ateliers de travail sur l'habitat participatif, menés dans le cadre de la préparation du projet de loi Urbanisme et Logement. L’habitat participatif - et notamment les sociétés d’autopromotion et les coopératives d’habitants - est ainsi inscrit dans le projet de loi, qui sera présenté au Conseil des ministres en juin 2013. Aussi, l’article présente les grands éléments de ce projet et illustre ce sujet en s’appuyant sur le dernier ICEB Café (Mars 2013) traitant de l’habitat participatif.

à une vaste concertation lancée en novembre 2012, la Ministre de l’Égalité des Territoires et du Logement, Cécile Duflot, a clôturé le 28 mars 2013 les ateliers de travail sur l'habitat participatif, menés dans le cadre de la préparation du projet de loi Urbanisme et Logement. L’habitat participatif - et notamment les sociétés d’autopromotion et les coopératives d’habitants - est ainsi inscrit dans le projet de loi, qui sera présenté au Conseil des ministres en juin 2013. Aussi, l’article présente les grands éléments de ce projet et illustre ce sujet en s’appuyant sur le dernier ICEB Café (Mars 2013) traitant de l’habitat participatif.

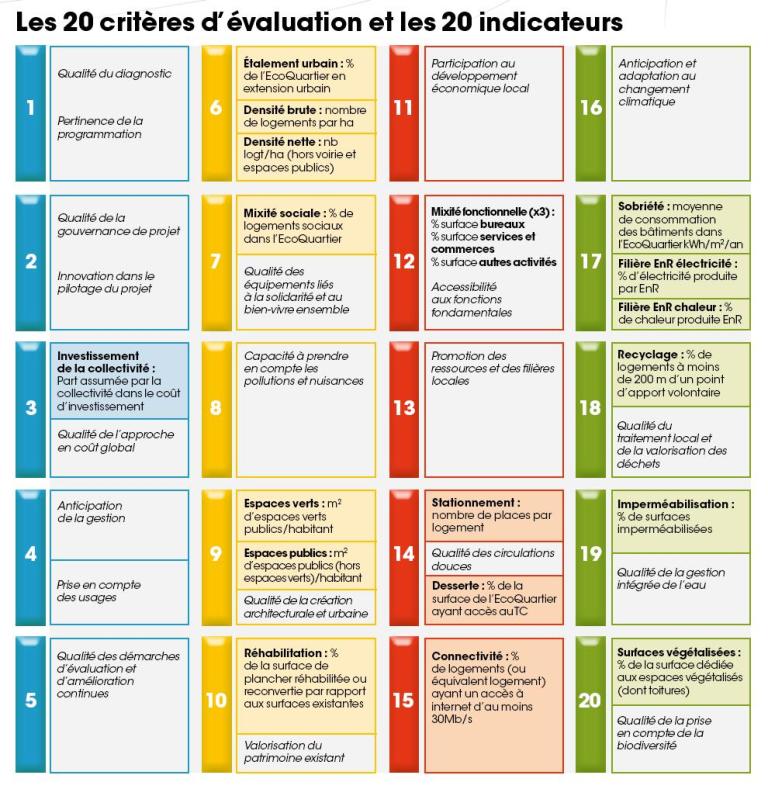

Suite aux deux appels à projets EcoQuartiers de 2009 et 2011, le ministère de l'Egalité des territoires et du Logement a clôturé sa phase d’expérimentation et de construction du référentiel ÉcoQuartier et a lancé le premier label national.

Ce label EcoQuartier permet de définir une base de réflexion commune pour l’ensemble des EcoQuartiers de France et constitue un véritable outil d’aide à la conception et à la réflexion de développement urbain durable pour l’ensemble des acteurs de projets urbains.

Le processus de labellisation :

Au lancement du processus de labellisation, la collectivité doit signer, après délibération du Conseil Municipal, la « Charte EcoQuartier » qui lui permet d’intégrer le Club EcoQuartier. Cette charte comprend 20 engagements que la collectivité s’engage à respecter.

Dès la signature de cette charte, le dossier de labellisation peut ensuite être complété. Ce dossier, à remplir sur la base des objectifs, se compose de 3 parties :

Dès la signature de cette charte, le dossier de labellisation peut ensuite être complété. Ce dossier, à remplir sur la base des objectifs, se compose de 3 parties :Après l’admission du projet, la collectivité entre dans un processus de suivi annuel jusqu’à l’obtention du label (après approximativement la livraison de 50% des espaces et des équipements publics et de 30% des bâtiments). La partie C du dossier doit alors être mise à jour mais cette fois avec les résultats et non plus avec les objectifs.

Une commission nationale délivre alors ou non le label et le projet peut ainsi utiliser le logo « Label National EcoQuartier ».

Le label national ÉcoQuartier ne repose pas sur une définition d’exigences mais insiste sur la «contextualisation» de chaque projet : il s’adapte au contexte local (environnemental et social), à la taille de la collectivité ou encore au stade d’avancement. Ce nouveau dispositif a ainsi pour but de soutenir le développement de projets pérennes et de qualité ; tout en rendant visible ces nouvelles pratiques à diverses échelles (nationale, européenne et internationale).

Ce label incite également les porteurs de projet à mener de nouvelles réflexions, sur les questions de densité, d’éco-mobilité, d’histoire et d’identité des lieux, d’animation des espaces,…qui sont nécessaires à la réalisation d’un quartier durable.

LesEnR accompagne les porteurs de projet urbain dans l’élaboration du dossier de labellisation.

Retrouvez l’ensemble des critères d’évaluation et indicateurs qui sont précisés dans le dossier de labellisation.

Page 6 sur 13