Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Prévu par la loi Grenelle 2 (article 230), le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est paru au Journal Officiel le 30 décembre 2011. Ce texte modifie le champ d’application, la procédure et le contenu de l’étude d’impact et affirme le rôle de l’Autorité environnementale (créée par décret le 30 avril 2009).

Prévu par la loi Grenelle 2 (article 230), le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est paru au Journal Officiel le 30 décembre 2011. Ce texte modifie le champ d’application, la procédure et le contenu de l’étude d’impact et affirme le rôle de l’Autorité environnementale (créée par décret le 30 avril 2009). Applicable depuis juillet 2009 et l’adoption de la première loi issue du Grenelle de l'Environnement, dite loi « Grenelle I », l'article 8 de cette loi prévoit que :

Applicable depuis juillet 2009 et l’adoption de la première loi issue du Grenelle de l'Environnement, dite loi « Grenelle I », l'article 8 de cette loi prévoit que :« Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. »

Afin d’uniformiser la qualité ces études, le CETE Ouest vient de publier un guide à destination des collectivités et des bureaux d’études proposant notamment des points de méthodologie, d'organisation et de vigilance pour la réalisation de ces études d’opportunités en énergies renouvelables.

Afin d’uniformiser la qualité ces études, le CETE Ouest vient de publier un guide à destination des collectivités et des bureaux d’études proposant notamment des points de méthodologie, d'organisation et de vigilance pour la réalisation de ces études d’opportunités en énergies renouvelables.

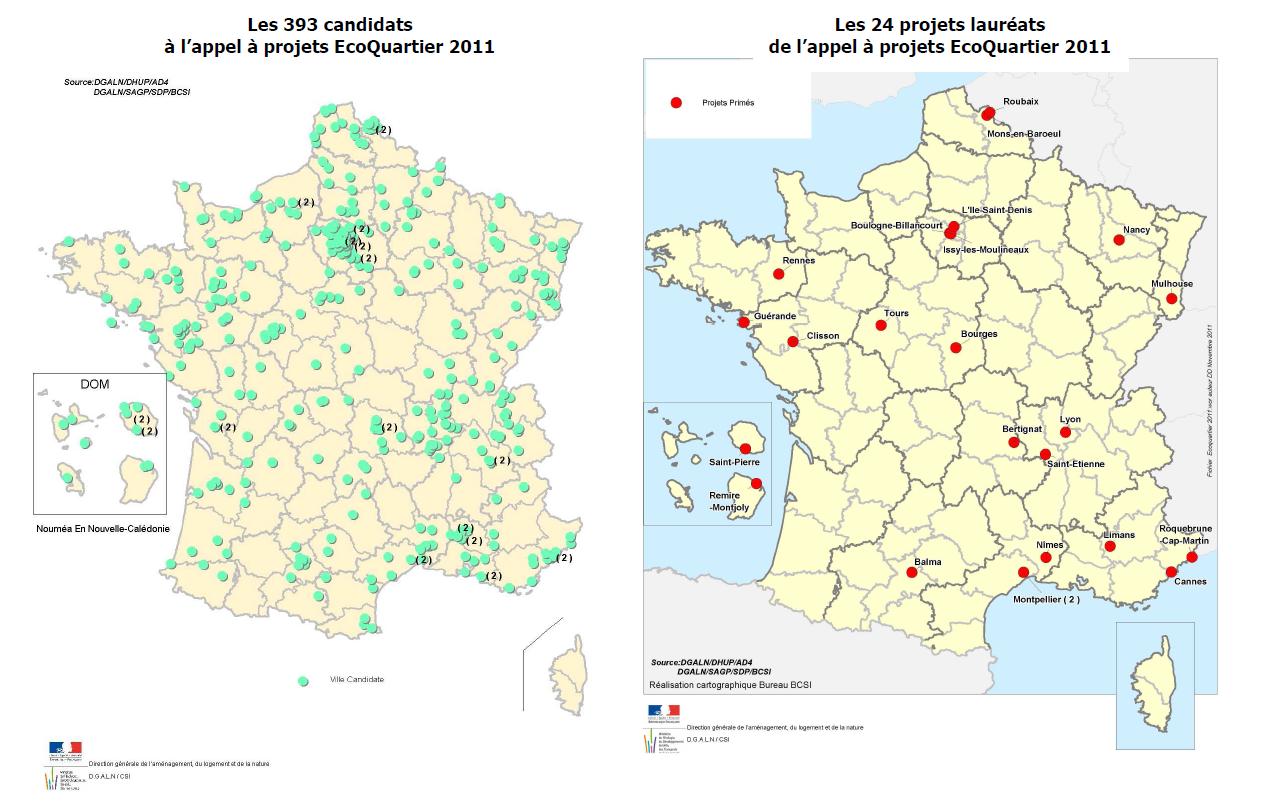

Benoist APPARU, Secrétaire d’Etat chargé du Logement, a annoncé le 30 novembre 2011 le deuxième Palmarès national EcoQuartier 2011.

Benoist APPARU, Secrétaire d’Etat chargé du Logement, a annoncé le 30 novembre 2011 le deuxième Palmarès national EcoQuartier 2011.Un « double Grand Prix National » a ainsi été décerné aux projets de rénovation urbaine de :

La région Ile-de-France vient de publier les résultats de la troisième session de l’Appel à Projets NQU (Nouveaux Quartiers Urbains) qui a notamment pour objectifs de favoriser l’exemplarité et la diffusion de nouvelles pratiques d’aménagement durable.

La région Ile-de-France vient de publier les résultats de la troisième session de l’Appel à Projets NQU (Nouveaux Quartiers Urbains) qui a notamment pour objectifs de favoriser l’exemplarité et la diffusion de nouvelles pratiques d’aménagement durable.  Pour assurer la reconversion de cette friche industrielle en créant un « écoquartier pour tous », la ville de Gennevilliers a souhaité inscrire l’aménagement de la ZAC Chandon République dans une démarche de Développement Durable.

Pour assurer la reconversion de cette friche industrielle en créant un « écoquartier pour tous », la ville de Gennevilliers a souhaité inscrire l’aménagement de la ZAC Chandon République dans une démarche de Développement Durable.La région Ile-de-France et Bruitparif (l'observatoire du bruit en Ile-de-France) viennent de lancer le site Internet Rumeur, permettant de connaître en temps réel le niveau sonore capté par trente stations permanentes installées sur le territoire francilien et d’accéder aux données de trois cents mesures du réseau Rumeur.

Ce site internet permet d’avoir accès aux mesures de bruit réalisées en Ile-de-France. Selon les points de mesures, il est possible de consulter :

La section allemande des Amis de la Terre (le Bund) et le Bureau Européen de l'Environnement (BEE) ont publié un classement de 17 villes européennes, au regard de leur action en faveur de la qualité de l’air. Ces 17 villes, parmi lesquelles figurent Paris et Lyon, ont été sélectionnées au regard de leur similitudes en termes de taille, importance politique et problèmes de qualité de l’air, et évaluées sur les mesures mises en œuvre depuis 2005.

La section allemande des Amis de la Terre (le Bund) et le Bureau Européen de l'Environnement (BEE) ont publié un classement de 17 villes européennes, au regard de leur action en faveur de la qualité de l’air. Ces 17 villes, parmi lesquelles figurent Paris et Lyon, ont été sélectionnées au regard de leur similitudes en termes de taille, importance politique et problèmes de qualité de l’air, et évaluées sur les mesures mises en œuvre depuis 2005. L’objectif de ce classement est de mettre en avant les bonnes pratiques, de favoriser les retours d’expériences entre les collectivités européennes, et de montrer l’efficacité des mesures les plus performantes sur la qualité de l’air de nos villes.

L’objectif de ce classement est de mettre en avant les bonnes pratiques, de favoriser les retours d’expériences entre les collectivités européennes, et de montrer l’efficacité des mesures les plus performantes sur la qualité de l’air de nos villes.

Et si la nature et la ville, deux espaces que nous opposons constamment, étaient en fait indissociables ? Et s’ils étaient complémentaires ? C’est pour aider les aménageurs et collectivités à réconcilier ville et biodiversité que le MEDDTL a publié le 24 août 2011 un rapport sur la prise en compte de la biodiversité dans les projets d’EcoQuartier. Son rôle en milieu urbain ayant été longtemps négligé, le ministère souhaite que les projets urbains réduisent leur impact sur la biodiversité mais également que celle-ci devienne une composante à part entière de la ville.

Et si la nature et la ville, deux espaces que nous opposons constamment, étaient en fait indissociables ? Et s’ils étaient complémentaires ? C’est pour aider les aménageurs et collectivités à réconcilier ville et biodiversité que le MEDDTL a publié le 24 août 2011 un rapport sur la prise en compte de la biodiversité dans les projets d’EcoQuartier. Son rôle en milieu urbain ayant été longtemps négligé, le ministère souhaite que les projets urbains réduisent leur impact sur la biodiversité mais également que celle-ci devienne une composante à part entière de la ville. En matière de gestion des déchets, la réglementation française devait évoluer pour transposer notamment la Directive Cadre sur les déchets du 19 novembre 2008. Celle-ci impose aux états membres de mettre en place un plan de gestion des déchets en privilégiant par ordre de priorités :

En matière de gestion des déchets, la réglementation française devait évoluer pour transposer notamment la Directive Cadre sur les déchets du 19 novembre 2008. Celle-ci impose aux états membres de mettre en place un plan de gestion des déchets en privilégiant par ordre de priorités : Page 9 sur 13