Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

La loi Macron a habilité le Gouvernement à prendre des ordonnances en vue de réformer le droit de l'environnement en simplifiant notamment les règles d'urbanisme pour réduire les délais des projets. Le texte vise "une meilleure coordination des études d'impacts des projets et des évaluations environnementales des documents d'urbanisme, afin d'optimiser les études, de réduire les délais, et de sécuriser les procédures, dans un souci d'une meilleure prise en compte des problématiques environnementales par le porteur de projet", a précisé de son côté le ministère du logement.

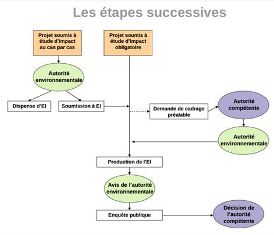

Cette volonté prolonge l'intention en 2012 de simplifier les études d'impacts en introduisant les études au cas par cas qui restent trop souvent méconnue des acteurs de l'immobilier.

La procédure « au cas par cas » permet de ne mener une étude d'impact que lorsque celle-ci est jugée nécessaire par l'autorité environnementale.

Procédure administrative de l'évaluation des impacts sur l'environnement (Source : actu-environnement.com)

Depuis 2012, les seuils applicables aux projets immobiliers sont les suivants (catégorie « Travaux ou constructions soumis à permis de construire » - article R. 122-2 du code de l'environnement) :

Procédure d'examen au « cas par cas »

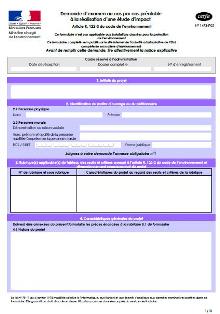

Un formulaire de demande d'examen « au cas par cas » doit être complété.

Il comprend notamment :

Le formulaire complété est ensuite adressé à l'autorité environnementale compétente.

Sur la base des éléments fournis, elle décide si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, justifiant la réalisation d'une étude d'impact. Un formulaire est réputé complet lorsque l'ensemble de ses rubriques sont remplies, et que toutes les annexes obligatoires sont fournies.

La qualité et la pertinence des informations apportées par le formulaire sont donc décisives.

Où trouver le formulaire : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14734.do

Instruction du dossier

L'autorité environnementale peut demander de compléter le formulaire, dans un délai de 15 jours, afin qu'elle dispose des éléments nécessaires pour prendre sa décision. Elle dispose d'un délai de 35 jours pour prendre sa décision, à compter de la réception du formulaire complet.

L'instruction s'effectue d'après 3 critères (Annexe III de la directive 2011 / 92 / UE du 13/12/2011) :

Après avoir été définitivement adoptée par l'Assemblée Nationale le 22 juillet 2015, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été promulguée et publiée au journal officiel le 18 août 2015

Le 13 août 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a franchi la dernière étape en étant validée par le Conseil constitutionnel.

Les grands objectifs du modèle énergétique français

Ségolène Royal, Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, affirmait en 2014, « La France devient une grande puissance écologique. Nous en avons les ressources, les compétences et les talents. Le projet de loi et les plans d'action qui l'accompagnent donnent à chacun - citoyens, entreprises, territoires - un mode d'emploi pour agir et pour créer les 100 000 emplois de la croissance verte tout en protégeant notre planète contre les dégâts du réchauffement climatique. »

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte fixe les 6 grands objectifs du nouveau modèle énergétique français :

Ce sont ensuite 8 grands axes développés pour réussir la transition énergétique et préparer l'après-pétrole : bâtiments, transports propres, économie circulaire, énergies renouvelables, nucléaires, procédures administratives, gouvernance et financement.

La loi s'accompagne de nombreuses initiatives afin de développer une dynamique pour la croissance verte :

*Le Ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie prévoit notamment un appel à projet sur les bâtiments tertiaires et industriels lancé avant l'été 2015.

Anticiper la COP 21

A 4 mois de la COP 21, la France affirme sa volonté de lutter contre le changement climatique à travers ce projet de loi. Ce rassemblement a pour ambition « d'aboutir, à un accord universel et contraignant permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'impulser/d'accélérer la transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone ».

Zoom sur l'Economie Circulaire

Enjeu encore peu développé par les collectivités et les professionnels, le volet « économie circulaire » du projet de loi, présente des objectifs chiffrés ambitieux à court terme. La loi prévoit, d'interdire les sacs plastiques jetables et non compostables dès le 1er janvier 2016, et l'obsolescence programmée sera sanctionnée, afin de diviser par deux la quantité de déchets jetés en décharge d'ici à 2025.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel a censuré les paragraphes concernant le gaspillage alimentaire qui annonçaient l'interdiction de jeter les invendus des grandes surfaces. La Ministre de l'écologie a néanmoins annoncé vouloir réunir les représentants de la grande distribution pour leur proposer de faire « de manière volontariste et contractuelle ce que prévoyait la loi » et qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel.

L'économie circulaire, ici à travers le gaspillage et l'obsolescence programmée, semble être aujourd'hui une priorité.

LesEnR considère cet enjeu comme primordial et indissociable de son intervention dans la fabrication de la ville de demain. Notre approche systémique permet d'appréhender sur plusieurs projets, la mise en pratique de l'économie circulaire. Cette ambition peut devenir un facteur de création d'emplois, de lien social, d'exploitation pérenne et durable d'un quartier... ce qui en fait un vecteur de hausse de la qualité de vie. Pour exemple, notre approche TERREP appréhende l'économie circulaire en portant plusieurs ambitions :

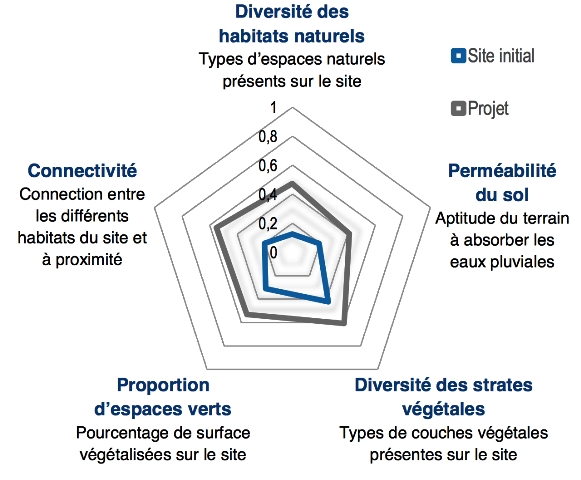

Une opération de construction durable prend en compte le respect de son environnement et doit mettre en place des solutions pour protéger les écosystèmes de son site. C’est dans cette optique que les Associations OREE et HQE ont regroupé leurs compétences pour créer un groupe de travail commun « Biodiversité et Bâtiment » visant à intégrer le potentiel écologique d’un site dans un projet de construction. Suite à l’élaboration de l’outil d’évaluation de la biodiversité « Biodi(V)stict », les deux associations lancent un appel à test « HQE Performance Biodiversité 2015 ».

Biodi(V)strict, pour l’amélioration de la biodiversité d’un projet de construction

Après deux années de travail, l’outil Biodi(V)strict voit le jour. Conçu par les élèves et chercheurs de l’école AgroParisTech, il prend en compte la biodiversité pour les d’opération en construction neuve ou en réhabilitation lourde.

Biodi(V)strict est un outil:

- de diagnostic des potentialités écologiques du site,

- d’aide à la décision,

- pédagogique qui permet un dialogue entre les parties prenantes à partir des indicateurs de mesure.

Le fonctionnement de l’outil repose sur un diagnostic avant opération et un diagnostic projeté après opération.

Les résultats sont comparés sur un diagramme qui superpose les deux données de mesures réparties en 5 indicateurs: diversité des habitats, diversité des strates végétales, perméabilité du site, gestion des espaces verts, aménagement pour la faune.

La différence des potentiels avant et après projet aboutit à une analyse d’impacts qui induit une liste d’actions reposant sur des concepts clés en écologie pour l’optimisation du développement de la biodiversité sur site.

Biodi(V)strict permet de d'aller au delà de la règlementation, aujourd’hui peu exigeante au niveau de la biodiversité notamment en milieu urbain, en accompagnant dès la phase amont du projet tous les acteurs concernés …même les « non-écologues »! Les enjeux peuvent être multiples: prolonger les corridors écologiques, encourager les habitats naturels, apporter une meilleure qualité de vie à l’utilisateur…Cet outil est simple et accessible à tous, il contribue à une prise de conscience des acteurs du projet - y compris les utilisateurs - sur l’intégration de la biodiversité dans la construction de nos bâtiments.

Appel à test HQE performance biodiversité 2015, pour une expertise de la biodiversité en contexte urbain

Cet appel à test de la part des associations HQE et OREE s’inscrit dans la continuité du travail réalisé à travers l’outil Biodi(V)strict pour promouvoir la biodiversité dans une opération de construction. Toutes les typologies de bâtiments, certifiés ou non, en construction ou réhabilitation lourde, sont invitées à tester Biodi(V)strict. Toutes les phases du bâtiment sont concernées, de la programmation à l’exploitation.

Les bâtiments testés auront l’opportunité d’avoir une approche scientifique sur l’évolution du potentiel écologique du site. En retour, Biodi(V)strict profitera des remarques des utilisateurs pour améliorer son expertise notamment dans son aide à la décision. C’est en somme, une relation gagnant-gagnant qui représente une étape du changement de nos modes constructifs qui s’impose aujourd’hui.

Dernièrement, Tesla a dévoilé un nouveau produit : le Powerwall, une batterie de capacité de 7 à 10 kWh (ce qui représente en moyenne pour un ménage français, une autonomie de 9 à 13h). Cette nouvelle a fait grand bruit, à la fois par son prix (3000 $ pour 7 kWh et 3500 $ pour 10 kWh) mais aussi par son design et le public visé. C'est un pas de plus vers la transition énergétique.

Le but de Tesla est de proposer une solution pour les usagers ayant un système de production électrique (le solaire photovoltaïque notamment) afin d'éviter de consommer depuis le réseau électrique lors du tarif Heures Pleines et/ou souhaitant pallier à une éventuelle défaillance du réseau électrique. Il ne s'agit pas d'une avancée technologique, les batteries utilisant le couple lithium-ion. Mais la rupture dans l'approche qui en est faite pourrait permettre de développer massivement sur certains territoires des capacités de stockage électrique. A terme, il est donc possible d'y voir une alternative à des moyens de production très émetteurs de GES.

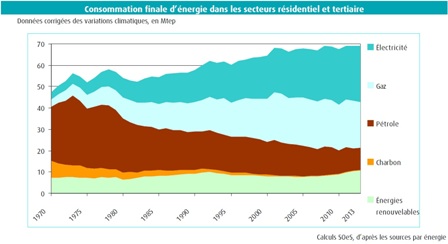

Quelques rappels sur la consommation et la production d'énergie

Aujourd'hui en France, dans le secteur résidentiel et tertiaire, l'énergie la plus consommée est l'électricité (26,1 Mtep), suivi par le gaz (21,6 Mtep), les EnR (10,7 Mtep), le pétrole (10,3 Mtep) et le charbon (0,3 Mtep). Ces données datent de l'année 2013 ; le bilan énergétique de la France en 2014 n'ayant pas encore été publié à ce jour. La consommation ne cesse de croitre depuis 30 ans, notamment la consommation d'électricité ( x 5,3 en 30 ans (4,9 en 1973, 26,1 en 2013). Cela s'explique essentiellement par le développement du nucléaire civil qui a permis une énergie électrique bon marché, qui a pris une place très importante dans les consommations. Le chauffage électrique représente par exemple 25 % des logements existants (soit 4 fois plus que la moyenne européenne) et il représentait en 2008 70 % des logements neufs ! S'ajoute à cela la hausse des consommations électrodomestiques avec un taux d'équipement de plus en plus important (téléviseur(s), réfrigérateur, congélateur, ordinateur(s), électroménager, multimédia ...).

Or, la plus grande partie de la production d'électricité est d'origine nucléaire. La production d'électricité nucléaire est très peu réactive (les temps de démarrage et de montée en puissance sont beaucoup plus long que les variations de consommations). Le nucléaire est donc utilisé comme base de production, les énergies plus souples (gaz, hydraulique et charbon notamment) étant utilisées comme moyens de production de pic.

Le maximum de consommation étant en hiver, le jour le plus froid, vers 19h30, les énergies renouvelables ont une part marginale à ce moment (photovoltaïque à 0 MW et l'éolien étant soumis aux conditions climatiques du moment).

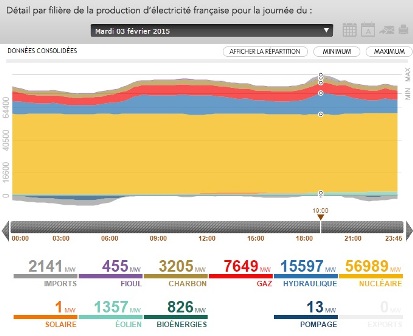

Source : Eco2mix, RTE

En fonction de la demande d'électricité il peut être nécessaire d'importer de l'électricité depuis les pays voisins. Par exemple le 03/02/2015 à 19 h, la France importait 2 141 MW. On comprend donc l'intérêt de pouvoir stocker de l'électricité lorsque la production excède la consommation afin d'utiliser ce stockage plutôt que d'importer de l'électricité. C'est d'ailleurs ce qui est déjà fait pour une partie des barrages hydroélectriques puisque lorsque l'équilibre consommation/production le permet, les barrages sont remplis par pompage. L'électricité est ainsi stockée dans l'énergie potentielle de l'eau (cf graphique suivant entre 1h et 7h).

Source : Eco2mix, RTE

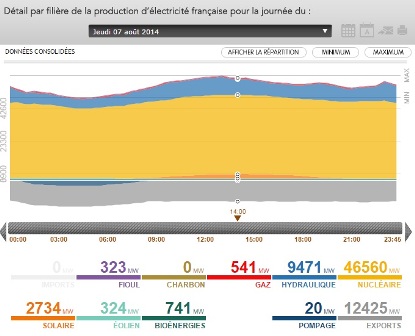

Utiliser le stockage pour développer les EnR

Aujourd'hui, le déphasage qui existe entre la production et la consommation d'énergie, notamment pour l'électricité, est un frein au développement des EnR à grande échelle. En effet, le nucléaire occupe une part tellement importante qu'il assure une très grande partie de la consommation, auquel s'ajoute l'hydroélectricité qui représente également une part prépondérante de la production, alors que l'éolien et le solaire photovoltaïque restent peu significatifs (même dans les cas les plus favorables, cf graphique de production électrique du 07/08/2014). L'absence de système de stockage oblige donc la France à exporter tout ce qu'elle ne consomme pas. Ainsi, un développement plus important des EnR se trouve limiter par l'absence de stockage pour les EnR, qui sont par définition (pour le solaire et l'éolien) intermittentes et déphasées entre le potentiel de production et la courbe de consommation (jour / soirée et été/hiver).

Source : Eco2mix, RTE

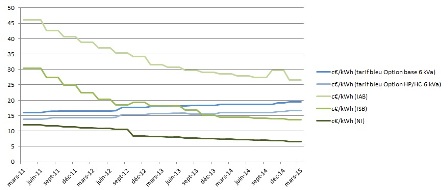

Ne pas tuer le gisement

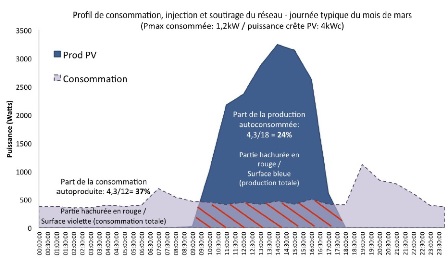

Le fait de proposer des batteries domestiques à un autre intérêt. On observe aujourd'hui un phénomène qui va s'accentuer dans les années à venir : le coût de l'électricité du réseau devient plus élevé que le tarif d'achat réglementé du photovoltaïque (EnR productrice d'électricité la plus développée pour les particuliers). Cela dépend à la fois du contrat d'électricité et du tarif réglementé d'achat de l'électricité photovoltaïque. Le graphique ci-dessous présente l'évolution des tarifs réglementés du photovoltaïque (en vert) et les coûts de l'électricité (abonnement et consommation).

Source : Ministère du Développement Durable et base de données Pégase

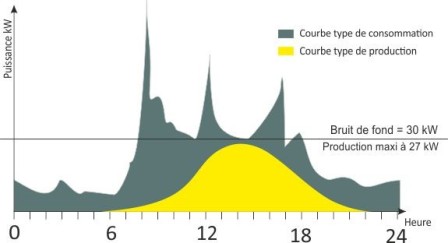

Ce phénomène conduit les usagers à se tourner vers l'autoconsommation plutôt que la redistribution vers le réseau national. Cela amène donc les usagers à dimensionner autrement leur installation photovoltaïque : pour optimiser l'investissement, il faut se passer d'un dispositif de distribution vers le réseau et se rapprocher d'une autoconsommation de la production proche de 100 % (afin de limiter les pertes). Cela signifie qu'à chaque instant, la consommation doit être inférieur (ou égale) à la production. Or le pic de production se situera en été, aux alentours du zénith, c'est-à-dire loin du pic de consommation pour un ménage.

Source : SB Energy

L'autoconsommation totale conduit donc à limiter la surface de l'installation de panneaux solaires photovoltaïques pour optimiser la rentabilité économique. Cela revient donc à « tuer le gisement », car ce n'est pas la surface disponible de toiture qui va être l'élément limitant, mais bien les débouchés de l'énergie produite. Dans le cadre d'une transition énergétique tournée vers le développement des EnR, limiter ainsi l'exploitation du solaire est donc tout à fait dommageable. Plus d'informations à ce sujet dans le rapport d'Hespul

Le stockage d'électricité peut donc apporter dans ce cas une solution : la surface de panneaux plus importante (limitée par la toiture : on exploite donc tout le gisement disponible), et lorsque l'énergie produite ne peut être autoconsommée directement, elle est stockée afin d'être utilisée plus tard, lorsque la demande d'électricité dépasse la production.

Source : Hespul

La partie bleue de ce graphique représente l'énergie produite qui ne peut être autoconsommée directement et pourrait être stockée.

A plus grande échelle (sur un quartier, un territoire ...) le stockage d'énergie trouve également un sens, pour favoriser le développement des EnR intermittentes (éolien et solaire).

Autre problématique : la consommation de ressources

Même si les batteries domestiques peuvent initier une dynamique en faveur du stockage d'électricité, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif initial est de limiter les effets néfastes sur l'environnement. Le développement à grande échelle de batteries pose donc la question de la consommation des ressources : les réserves de lithium sont suffisantes pour produire 40 000 tonnes par an (la consommation mondiale actuelle) pendant environ 365 années. Cependant, dans le cas d'un développement très important des batteries ces ressources pourraient très vite atteindre leurs limites.

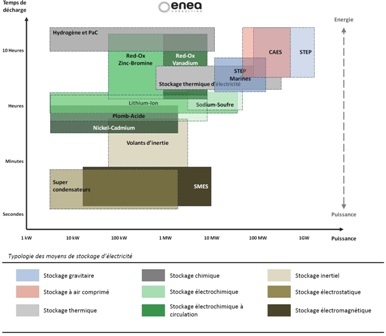

Même si le recyclage de cette ressource est techniquement possible, il parait important de développer d'autres moyens de stockage de l'électricité et de l'énergie en générale. Il existe en effet de nombreuses solutions de stockage alternatives aux batteries (STEP, stockage thermique, stockage chimique, stockage par air comprimé ...). Chacune de ces solutions présentent des avantages et des inconvénients, mais un mix de solutions à grande échelle permet de construire une stratégie permettant de répondre à l'ensemble des besoins.

Source : Enea

Consommer l'énergie autrement

Le stockage ne peut cependant se concevoir sans une démarche cohérente visant à modifier notre manière de consommer l'énergie. En effet, le stockage est nécessaire car il existe un décalage entre notre manière de consommer (la courbe de demande) et le potentiel de production. Limiter l'écart entre ces deux paramètres est donc tout aussi important que de stocker l'énergie dont nous avons besoin. Cela passe à la fois par une réduction des consommations et décaler les consommations qui peuvent l'être (lave-linge, lave-vaisselle, recharge de véhicule électrique pour être en phase avec les pics de production.

La certification environnementale a vu naître ces dernières années plusieurs labels nationaux et internationaux proposant un panel de solutions afin, entre autres, de réduire l'impact des usagers sur le changement climatique. Ces certifications peuvent aujourd'hui être un support pour aboutir à l'objectif du « facteur 4 » définis par le GIEC et mis en place en 2007 par le Grenelle de l'environnement dans tous les secteurs d'activités (résidentiel-bâtiment tertiaire, industrie... et transport).

Certaines certifications (HQE Exploitation, BREEAM in use...) ont permis d'étendre les domaines d'efficacité des certifications environnementales dédiées aux bâtiments, en proposant des suivis pour chaque typologie de bâti, lors de l'exploitation du bâtiment.

Cependant des énergies restent encore non traitées à ce jour, notamment les énergies consommées par les matériaux eux-mêmes (énergie grise), les usages spécifiques (informatique, audiovisuel, électroménager...) et les déplacements des utilisateurs. L'évolution des futures labellisations/certifications/réglementations tend à prendre en compte ces énergies non réglementaires avec des réflexions sur le cycle de vie des matériaux ou sur l'énergie électrodomestique, ainsi que l'intégration d'exigences sur les services et transports.

Actuellement, les certifications liés à la Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB) considèrent l'accessibilité aux modes de déplacement doux, ou collaboratif (transport en commun, covoiturage...), dans leurs exigences environnementaux, mais ceux-ci représentent une faible part dans la notation et sont parfois optionnels. Par exemple,

Vu l'importance des transports sur notre impact environnemental*, il est nécessaire de mener une réflexion sur la gestion de nos modes de déplacement pour arriver à une solution durable. C'est dans cette optique que le collectif Effinergie a mis en place l'outil « Effinergie Ecomobilité » permettant d'évaluer le potentiel d'écomobilité du bâtiment. Cet outil, disponible à tous, donne une estimation de nos consommations énergétiques lors des transports. Il prend en compte les distances de déplacement, les modes de transports utilisés et la consommation d'énergie liée à chaque mode.

Un rapport déduit de 400 projets saisis dans l'outil Effinergie Ecomobilité synthétise les impacts liés aux transports en fonction des typologies des bâtiments (bureau, enseignement, logement collectif, maison individuelle), du contexte urbain, de l'accessibilité aux transports en commun, ou aux modes de déplacements doux, et de la distance aux destinations.

Suite à un recensement démographique, pour chaque typologie d'habitat, les consommations d'énergie liées aux déplacements sont présentées en kWhep/m².an afin d'être comparées aux consommations résidentielles :

En comparant avec les valeurs cibles des Réglementations Thermiques du bâtiment (environ 70kWhep/m².an pour les bureaux non climatisés et 50 kWhep/m².an pour les logements en construction), il est facile d'appréhender l'impact de la localisation géographique d'un bâtiment sur l'environnement.

Les chiffres ci-dessus, reposent sur des valeurs moyennes et sont donc à prendre avec réserve. Ils montrent néanmoins que les énergies réglementaires consommées par le bâtiment et celles liées aux transports sont du même ordre de grandeur.

Une opération dite « durable » doit aller au delà des exigences environnementales en proposant systématiquement des solutions d'écomobilité. Il est nécessaire de proposer lors d'une opération de construction des solutions concrètes sur les aménagements de mobilité tels que des bornes de recharges pour véhicule électrique, des stationnements dédiés au covoiturage, des pôles de mobilité au sein des sociétés, des équipements mutualisés dans les logements collectifs (buanderie, laverie...) ou l'intégration de services dans les grands projets de construction pour aboutir à la ville des courtes distances.

**La consommation d'énergie finale est la quantité d'énergie disponible pour l'utilisateur final.

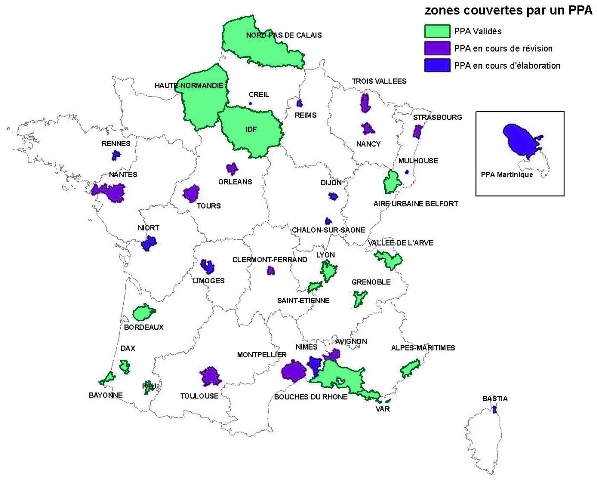

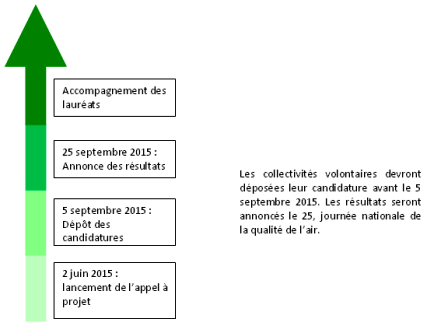

La ministre de l’Ecologie Ségolène Royal a présenté le 2 juin dernier l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans », en même temps que le nouveau système d’identification des véhicules polluants. Les plus vertueux pourront bénéficier de facilités de circulation qui reposeront majoritairement sur la responsabilité des maires.

« Des villes laboratoires » volontaires pour mettre en œuvre des actions exemplaires et locales, tel est l’objectif affichée par la ministre. Cette incitative contribue au déploiement local des ambitions du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Quelle collectivité peut postuler et sur quels critères ?

« Villes respirables en 5 ans » s’adresse aux agglomérations prioritaires, couvertes par l’un des 36 plans de protection de l’atmosphère (PPA). Aujourd’hui, 47% de la population française est couverte par un PPA.

Pour être sélectionnées, les collectivités devront :

Ces actions pourront concerner :

Un accompagnement financier et technique

Les collectivités lauréates bénéficieront :

A noter que les actions déjà financées dans le cadre des territoires à énergie positive ne sont pas éligibles.

La qualité de l’air devenue une priorité

La qualité de l’air, généralement traitée comme une sous-thématique par les professionnels de l’urbanisme et de la construction, apparaît aujourd’hui être une priorité.

En effet, LesEnR considère cette thématique comme transversale et indissociable de son intervention pour construire la ville de demain. Notre approche systémique permet d’appréhender sur plusieurs projets, la problématique de la qualité de l’air. Ce facteur peut devenir une nuisance importante pour la qualité de vie d’un quartier en milieu urbain. Pour exemple, notre approche TEREP appréhende la qualité de l’air à travers les ambitions de :

Les organismes internationaux se sont saisis de la question. Lors de sa 68ème assemblée mondiale, ce 26 mai 2015 l’OMS (Organisme Mondial de la Santé) a formulé l’ambition de lutter contre les effets sanitaires de la pollution de l’air. Pour la première fois, l’organisme onusien prévoit d’accroître son action sur le sujet et d’investir la problématique à travers sa feuille de route de la 69ème assemblée, en 2016.

La ministre de l’Ecologie Ségolène Royal a présenté le 2 juin dernier l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans »,en même temps que le nouveau système d’identification des véhicules polluants. Les plus vertueux pourront bénéficier de facilités de circulation qui reposeront majoritairement sur la responsabilité des maires

L'ANSES à récemment publié, après 4 ans d'études et à la demande de la Direction générale de la santé, un rapport  d'expertise sur les risques sanitaires liés à la réutilisation des eaux grises à l'échelle du bâtiment pour des usages domestiques. Alors que cette pratique apparait comme une alternative à l'utilisation d'eau potable et permettrait à innover dans la gestion de l'eau, son déploiement pause encore question...

d'expertise sur les risques sanitaires liés à la réutilisation des eaux grises à l'échelle du bâtiment pour des usages domestiques. Alors que cette pratique apparait comme une alternative à l'utilisation d'eau potable et permettrait à innover dans la gestion de l'eau, son déploiement pause encore question...

En raison de risques sanitaires, la réutilisation d'eaux grises (eaux issues des douches, baignoires, lavabos, lave-linge, éviers et lave-vaisselle) pour des usages domestiques n'est pas encore autorisée en France, sauf autorisation particulière du préfet à titre expérimental.

Au regard du rapport d'expertise publié par l'ANSES, la mise en place d'une telle pratique engendrerait plusieurs étapes dans le processus de gestion de l'eau :

Le risque majeur du réemploi des eaux grises concerne le risque de contamination du réseau d'eau potable par le réseau d'eaux grises traitées. A cela s'ajoute quelques risques de contamination des usagers en cas de contact avec des eaux chargées en éléments pathogènes, notamment en immeuble collectif.

L'ANSES formule dans son rapport une série de recommandations de manière à limiter ces risques de contamination :

L'ANSES précise un possible réemploi des eaux grises traitées pour des usages comme l'alimentation de la chasse d'eau des toilettes, l'arrosage des espaces et le lavage des surfaces extérieures. Il est par ailleurs déconseillé d'utiliser ces eaux pour les potagers ou d'y ajouter des produits d'entretien.

Ainsi, malgré les atouts que présente cette démarche (le principal étant l'économie d'eau potable), son déploiement au secteur résidentiel ne semble pas pouvoir se faire en France dans un futur proche. L'ANSES préconise en effet de limiter cette pratique à des cas particuliers, comme dans des secteurs régulièrement affectés par des pénuries d'eau. Dans tous les cas, les établissements aux publics sensibles pour lesquels la réutilisation des eaux pluviales est déjà interdite (nourrissons, personnes âgées, ... cf arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments), ne sont pas éligibles à la réutilisation des eaux grises traitées.

A noter enfin que la réutilisation des eaux grises ne pourrait être traitée en boucle, du fait du risque de contaminations cumulées.

Retrouvez le rapport d'expertise de l'ANSES sur les risques sanitaires liés à la réutilisation d'eaux grises pour des usages domestiques.

Le TERritoire à REssources Positives (TERREP) est un territoire qui vise une autonomie de ressources et déchets qui autorise le développement humain sans consommer la planète.

Notre planète est un système fini. Depuis les années 70, l’humanité consomme plus de ressources chaque année que la planète n’est capable d’en produire. Selon le Global Footprint Network, le jour du dépassement en 2014 était le 19 Août (21 octobre en 1993). A cette date, l’humanité a épuisé le budget écologique annuel de la planète. Il nous faudrait donc aujourd'hui plus d'une planète et demie pour satisfaire les besoins de ses habitants.

La France, du fait de son développement, est un pays qui dépasse depuis longtemps sa biocapacité et nous épuisons donc chaque année un peu plus de nos ressources.

La France, du fait de son développement, est un pays qui dépasse depuis longtemps sa biocapacité et nous épuisons donc chaque année un peu plus de nos ressources.

La ville durable, qui a pour ambition de réduire son impact sur la planète et d'améliorer sa biocapacité, se doit de réduire sa consommation en eau, en énergie, en nourriture et impérativement réduire ses déchets liés à son fonctionnement. Le concept du TERREP, soutenu par LesEnR, est donc intimement lié à cette ambition et se développera dans les années à venir comme la seule alternative soutenable à la ville classique.

Mais comment créer un territoire, une ville, un bâtiment qui soit autonome? Quelle est la meilleure échelle pour résoudre des problématiques liées à l'énergie, à l'eau, aux déchets, à la mobilité? Il n'existe sans doute pas une échelle qui permette de régler tous ces points mais de nombreuses actions possibles qui permettront de réduire, à service équivalent (ou ressenti tel quel par les habitants), l'impact de l'humanité sur la planète.

Dans cette nouvelle approche de la construction de la ville qu'est l'approche TERREP, la réduction de la consommation, des impacts sur la planète est au coeur des projets. Comme négaWatt l'exprime au niveau énergétique, l'approche de la ville durable ne peut se résoudre par une approche uniquement basée sur l'innovation et la rupture technologique. C'est bien un triptyque, réduction de la demande, amélioration de la performance de la production au regard de cette demande puis innovation technologique permettant d'y répondre qui nous permettra de réduire efficacement notre impact.

Pour appréhender les nouveaux projets nous devons donc impérativement chercher à :

Autant de sujets que les projets urbains, les nouveaux bâtiments, doivent intégrer pour réduire notre impact sur la planète. Nous sommes loin d'une lubie environnementale mais bien en train de créer un avenir possible pour les populations qui sinon peineront à conserver un équilibre sur notre planète. Nous en avons la responsabilité en tant que concepteur et pour cette raison, LesEnR porte haut et fort la nécessité d'intégrer le TEREP au coeur des projets.

Depuis avril 2015, le site 1000 paysage rassemble l'ensemble des projets ou manifestations de paysages situés en France. Le principe est simple, vous vous inscrivez et renseignez le projet que vous souhaitez mettre en avant. Que vous soyez une association, une administration, une collectivité territoriale, un établissement d'enseignement, un syndicat ou un professionnel, lancez –vous et partagez vos expériences.

Ce site permet de connaitre les énergies positives unies proches de chez vous et d'échanger activement entre professionnels et grand public sur la sensibilisation au paysage, la concertation, l'aménagement des espaces périurbains, la transition énergétique ou l'agro écologie.

Du 6 au 21 juin 2015 est prévue la 1ère édition de La fête des paysages et de la nature en ville. Profitez-en pour visiter l'ensemble des manifestations présentées : promenades urbaines, visites de jardins, expositions, ateliers de lecture, réunions d'information, etc.

Améliorons notre cadre de vie. Confortons la biodiversité. Dynamisons notre territoire!

La mairie de Paris est la première des 128 collectivités du Grand Paris à consulter les habitants à propos de la gouvernance et des compétences de la future métropole qui sera créée le 1er Janvier 2016. Anne Hidalgo a lancé une grande consultation citoyenne alliant une campagne participative sur internet, des ateliers et des réunions-débats qui s'est terminée le 31 mai. Cet espace d'expression et d'échanges d'idées permettra ainsi d'éviter que cette métropole ne soit déconnectée de la réalité des 7 millions d'habitants concernés.

Une démarche de participation ambitieuse

Dans quelques mois seulement, la métropole du Grand Paris sera mise en place. Elle interviendra dans des domaines aussi importants que le logement, l'aménagement, l'environnement et le développement économique. Du budget participatif pour l'aménagement urbain en passant par la piétonisation de l'axe Bastille-Tour Eiffel, une partie des décisions d'investissement sont soumises à discussion et aux idées citoyennes.

Pour la Maire de Paris, « l'enjeu de gouvernance n'est pas technocratique, il est démocratique ». Cette métropole s'inscrirait ainsi à l'opposé d'un nouvel échelon administratif bureaucratique créé « à marche forcée » sous prétexte de concurrence internationale avec Londres. La « Parisian Touch » se distinguerait alors par la place accordée à la discussion et la consultation. Dans la lignée de la co-construction de Paris lancée par Anne Hidalgo début 2015 et rappelée par LesEnR lors d'un précédent article, il pourrait donc y avoir également co-construction de la métropole.

Depuis quelques mois, Pierre Mansat (adjoint au maire de Paris chargé de Paris Métropole) organise des réunions dans chaque arrondissement pour savoir ce que les Parisiens attendent de ce projet.

Le fonctionnement du dispositif et son calendrier

Chaque citoyen pouvait proposer ses idées concernant la métropole du Grand Paris via cette plateforme participative autour de cinq thématiques :

Dans cette gigantesque boîte à idées, chacun peut réagir, commenter, compléter une idée publiée par une autre personne ou lui apporter des développements et voter pour elle.

Concernant le calendrier, quatre étapes sont fixées :

Une contribution au renforcement du lien entre Paris et les banlieues alentours

Pendant longtemps, la banlieue a été tenue à l'écart de Paris. C'est le phénomène inverse qui se produit actuellement. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les pratiques du quotidien. Les flux domicile-travail se sont beaucoup modifiés : aujourd'hui, le tiers de la population active parisienne travaille en banlieue alors que dans les années 1970, l'essentiel des Parisiens travaillaient dans Paris. Le déménagement dans les années 1990 de nombreux sièges sociaux a changé la donne.

Le projet de métro du Grand Paris Express qui vise notamment à renforcer la mobilité entre Paris et la banlieue a quant à lui permis de faire rentrer le Grand Paris dans les esprits. De même, l'exposition organisée en 2009 à la Cité de l'architecture a attiré 230.000 visiteurs qui sont venus voir les propositions formulées par les architectes à l'issue d'une consultation internationale. Néanmoins, les citoyens ont été tenus à l'écart de la construction de la métropole jusqu'à présent. Pourtant, outre le projet de transport, le Grand Paris va se traduire par des centaines de projets, à l'image du port qui va être construit à la confluence de la Seine et de l'Oise ou encore des portes de Paris qui vont être réaménagées en grandes places.

Avec ce nouveau dispositif de consultation à l'échelle de la métropole, une autre représentation du Grand Paris est en train progressivement de se mettre en place où la participation n'est pas seulement un mot et s'inscrit en actes concrets. LesEnR s'inscrit pleinement dans cette démarche en innovant en termes de démarche participative des projets urbains, notamment par l'application de sa démarche ASU (Approche Sociale de l'Urbanisme).

Le projet de réhabilitation sociale de la résidence de Viosne à Osny en est un exemple : LesEnR a accompagné le bailleur Emmaüs-Habitat à faire remonter de la part des habitants un état des lieux des potentiels à valoriser sur leur résidence, en termes d'espace public et de lien social. LesEnR participe également à la concertation menée au Vésinet dans le cadre du projet d'aménagement du Parc Princesse. Prochainement, LesEnR accompagnera l'AFTRP dans une concertation sur un projet majeur dans l'ouest de la métropole parisienne.

A son échelle, LesEnR participe donc à l'émergence d'une métropole solidaire, attractive, durable et proche des citoyens.

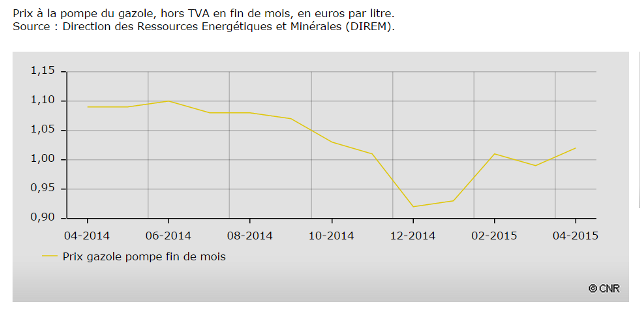

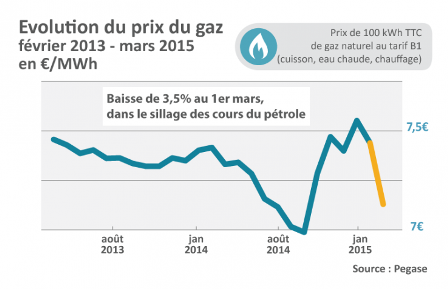

Les prix des énergies fossiles ont effectivement baissé en 2013 et 2014. La perception des consommateurs à la pompe ou des abonnés au gaz est donc fondée mais tout est question d'échelle de temps...Autrement dit, cette baisse n'est que conjoncturelle et temporaire.

Pourquoi la baisse des énergies fossiles en 2014 n'est pas durable?

Comme les 2 graphiques le montrent les baisses de tarifs ont été sensibles en 2014. Pour les carburants, la remontée des prix a déjà commencé... pour le gaz, gageons qu'elle ne saurait tarder...

Ces prix étant corrélés aux prix du pétrole bruts, ils continueront à varier de façon assez imprévisible.

Il faut garder à l'esprit que ces variations sur le court terme sont essentiellement dues à des facteurs financiers (la spéculation) et non géologiques (les ressources réelles). Sur le long terme, c'est la géologie (et le fait que les ressources ont des volumes finis et non extensibles indéfiniment) qui aura le dernier mot. Il est donc crucial de préparer dès aujourd'hui une transition énergétique qui nous permettra de réduire puis de rompre notre dépendance aux énergies fossiles.

Le vote solennel de la loi sur la transition énergétique a eu lieu cette semaine à l'assemblée nationale. Il s'agit d'une loi structurante et stratégique avec des échéances allant jusqu'à 2050.

|

La loi sur la transition énergétique : quelques points marquants

Transports Économie circulaire |

Les grandes thématiques de cette loi montrent que l'enjeu est global et qu'il est urgent aujourd'hui de fixer et de tenir des objectifs ambitieux à des horizons de 10, 20 ou 35 ans.

En décembre, la France accueillera la COP 21 (sommet de Paris) pour aboutir à la signature d'un nouveau protocole remplaçant le protocole de Kyoto. Réussir la transition énergétique se joue en effet à l'échelle européenne et mondiale.

Comment réussir la transition énergétique ?

En France, une transition énergétique réussie passera nécessairement par un développement important des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l'éolien jouera un rôle majeur, d'autant plus que la révolution éolienne silencieuse a déjà commencé. Cette révolution des technologies d'éoliennes permet désormais d'obtenir d'excellents rendements avec des vents moyens ou faibles : c'est l'ensemble de la carte de potentiel éolien qui doit être réévalué à la hausse.

Autre développement important à venir, celui du solaire photovoltaïque dont les prix d'installation continuent de baisser pour un rendement qui augmente : la parité réseau (prix équivalent du KWh à la prise et produit par les panneaux) sera atteinte dans moins de 5 ans

Le bâtiment (neuf ou existant) est ici le meilleur support pour le développement de la surface photovoltaïque en France.

La méthanisation et le biogaz, le potentiel de développement du Bois-Energie ou la micro-hydro électricité, sont autant d'exemples qui, pris dans leur ensemble, permettent une montée en puissance des énergies renouvelables en substitution du pétrole et du gaz naturel.

Mais l'essor des EnR ne servira à rien si la condition fondamentale de réussite de la transition énergétique n'est pas remplie : à savoir une sobriété énergétique (des modes de production, des usages individuels et collectifs) et une réduction des consommations énergétiques inutiles (passoire énergétique, processus énergivores, explosion des consommations d'électricité spécifique...).

La traditionnelle Semaine du Développement Durable organisée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie setransforme cette année en Semaine Européenne du Développement Durable. A l'heure de l'écriture de cet article, ce sont près de 1698 manifestations qui sont organisées dans 19 pays pour célébrer cet évènement. Celui-ci débutera le 30 mai prochain et se clôturera le 5 juin avec la Journée Mondiale de l'Environnement.

La traditionnelle Semaine du Développement Durable organisée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie setransforme cette année en Semaine Européenne du Développement Durable. A l'heure de l'écriture de cet article, ce sont près de 1698 manifestations qui sont organisées dans 19 pays pour célébrer cet évènement. Celui-ci débutera le 30 mai prochain et se clôturera le 5 juin avec la Journée Mondiale de l'Environnement.

Les objectifs de cette semaine sont de sensibiliser au maximum aux enjeux du développement durable, d'apporter des solutions concrètes pour agir et d'inciter à l'adoption de comportements responsable à travers des évènements de tous types : action pédagogique, conférence, concours, exposition, sortie, portes ouvertes, projection de film etc...

La thématique française de cette édition est « le changement climatique » déclarée « grande cause nationale » lors de la tenue de la COP21 en décembre à Paris. Cependant, au-delà de la thématique annuelle, cet appel à projets est ouvert à tous les champs du développement durable.

En région parisienne, 153 projets sont d'ores et déjà répertoriés, avec déjà quelques coups de cœur.

Rénovation : Economies d'énergie, et si c'était vous ? Une exposition nommée "Économies d'énergie, et si c'était vous ?" et organisée par la Préfecture des Hauts-de-Seine, DRIHL 92 et DRIEA 92, se tiendra du 1er au 5 juin 2015 à la préfecture des Hauts-de-Seine, et concernera particulièrement la rénovation énergétique des logements.

Une exposition nommée "Économies d'énergie, et si c'était vous ?" et organisée par la Préfecture des Hauts-de-Seine, DRIHL 92 et DRIEA 92, se tiendra du 1er au 5 juin 2015 à la préfecture des Hauts-de-Seine, et concernera particulièrement la rénovation énergétique des logements.

L'exposition permettra d'expliquer le contexte et les objectifs nationaux, puis elle détaillera les aides financières disponibles, et donnera quelques conseils techniques pratiques lorsque l'on envisage une rénovation.

Construction : A la découverte d'une maison innovante et intelligente

L' EPAMARNE vous propose quant à elle de découvrir, lors des 30 et 31 mai 2015 à Chanteloup-en-Brie, des maisons conçues pour répondre à une gestion optimale de consommation d'énergie : conception éco-responsable avec des matériaux naturels, isolation optimale et outils domotiques de dernière génération permettant une meilleure gestion de sa consommation énergétique.

L'architecture astucieuse permet l'évolution de la maison selon les besoins des familles, par l'ajout de modules en bois. Ce programme immobilier a été distingué par l'ADEME comme « bâtiment exceptionnel d'Ile-de-France » et a été certifié BEPOS / BEPAS.

Pour inscrire votre projet, ou pour voir les manifestations organisées près de chez vous : ICI

Et pour plus d'information sur les évènements organisés hors de nos frontières, le portail européen: European Sustainable Developmment Week

Page 18 sur 51