Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

A l'occasion de son bicentenaire célébré le 12 janvier 2016, la Caisse des Dépôts et Consignations voit ses moyens d'action et financiers renforcés par le chef de l'Etat, notamment sur le logement social et la rénovation énergétique des bâtiments publics.

La Caisse des Dépôts et Consignations est née en janvier 1816, à la suite des guerres napoléoniennes qui ont affaiblies la stabilité financière de l'Etat. Très rapidement elle remplit diverses missions, telles que le financement du logement social ou de régimes de retraite, le soutien des entreprises innovantes, mais aussi le transport public, le tourisme,...

200 ans plus tard, le président François Hollande vient d'énoncer une série de mesures renforçant le rôle joué par la CDC.

Tout d'abord de nouveaux moyens financiers seront alloués en faveur de la construction, du logement social et de la transition énergétique : 1,5 milliard d'euros seront débloqués en faveur du logement social, ainsi qu'1,5 milliard d'euros en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments publics, d'ici 2017. Sous la forme de prêts à taux zéro, ces fonds permettront la construction de 50.000 logements sociaux ainsi que la rénovation de bâtiments publics. La CDC intervient dans de nombreux projets architecturaux et urbains d'envergure depuis sa création, avec entre autres d'ici 2020 :

Egalement, l'Agence française de développement (AFD) fera l'objet d'une réforme visant à l'intégrer à la Caisse des Dépôts, qui verrait ainsi ses missions élargies à l'échelle internationale. Par l'augmentation des fonds propres de l'AFD, une action particulière serait portée sur la lutte contre le réchauffement climatique.

Enfin, la CDC devrait profiter de son bicentenaire pour changer de nom, insistant d'avantage sur ses nouvelles missions en relation avec le développement durable.

LesEnR a accompagné en 2015 la Caisse de dépôt pour évaluer des projets innovants sur la qualité des aménagements durable et la qualité environnementale du bâti.

Site du bicentenaire de la Caisse des Dépôts et Consignations

Les projets réalisés par la Caisse des Dépôts

Comme chaque année, le 1er janvier est l'occasion d'évolutions réglementaires ou de l'apparition de nouvelles mesures. Le développement durable a fait lui aussi l'objet de nouveautés, dont voici les grandes lignes...

Rénovation énergétique des bâtiments

Les deux aides financières disponibles auprès des particuliers souhaitant financer la rénovation énergétique de leur logement ou bien engager des travaux de rénovation énergétique sont prolongées :

Transports et qualité de l'air

Economie circulaire : réduire durablement la pollution

Energies renouvelables

Retrouvez le dossier de presse complet du Ministère de l'Ecologie, précisant d'avantage de mesures relatives à la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

Depuis son lancement en 2009, le Plan Bâtiment Durable avait particulièrement orienté ses travaux sur le bâtiment sous l’angle de la performance énergétique. Or la transition écologique doit conduire à faire émerger la biodiversité comme un sujet à part entière participant à l’élaboration du bâtiment de demain et à plus grande qualité de vie urbaine. Le 14 décembre 2015, le groupe de travail du Plan Bâtiment Durable sur le thème des interactions entre le bâtiment durable et la biodiversité a formulé 20 propositions qui devront guider le législateur et l’ensemble des acteurs de l’immobilier et de l’aménagement.

Depuis son lancement en 2009, le Plan Bâtiment Durable avait particulièrement orienté ses travaux sur le bâtiment sous l’angle de la performance énergétique. Or la transition écologique doit conduire à faire émerger la biodiversité comme un sujet à part entière participant à l’élaboration du bâtiment de demain et à plus grande qualité de vie urbaine. Le 14 décembre 2015, le groupe de travail du Plan Bâtiment Durable sur le thème des interactions entre le bâtiment durable et la biodiversité a formulé 20 propositions qui devront guider le législateur et l’ensemble des acteurs de l’immobilier et de l’aménagement.

Notre vision de la biodiversité doit évoluer : l’Homme est un être vivant composant (ou élément) de cette biodiversité, qui est au cœur de nombreux enjeux et ne doit plus être vue sous le seul prisme de la conservation. En effet, la biodiversité et les écosystèmes au sein desquels elle s’exprime, fournissent un grand nombre des biens et services qui soutiennent la vie humaine.

La nature en ville est source de bien-être et de lien social, source de bénéfices pour la ville, ses habitants comme source de valorisation pour le bâtiment. Les activités de l’immobilier et de la construction dépendent de la biodiversité et sont également responsable de sa dégradation à travers de multiples impacts directs, comme indirects.

Le groupe de travail a tenu à rappeler que ce sujet est encore insuffisamment porté et entendu politiquement sur le plan international et national.

De même, les parties prenantes de la filière bâtiment et immobilier font encore preuve d’une grande méconnaissance de ce sujet. Dès lors, la biodiversité n’est pas prise en compte dans les services économiques, les apports des services écosystémiques ne sont pas valorisés et le secteur d’activité peu considéré et soutenu.

Du point de vue de la réglementation, la biodiversité n’est pas un sujet nouveau mais, encore trop souvent traitée dans un esprit de préservation, elle est plutôt ressentie comme une contrainte par les acteurs qui conçoivent et fabriquent la ville.

Les 20 propositions du groupe sont formulées autour de deux leviers d’actions

Les prochains mois seront riches d’actualités sur ce sujet, notamment avec le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité ou les travaux de préfiguration de la future Agence nationale : ces premières recommandations constituent déjà une contribution utile à ces travaux d’avenir.

Il nous appartient désormais, acteurs de la filière du bâtiment et de l’immobilier, de nous saisir de ces enjeux.

Retrouver le rapport Batiment et biodiversité

« Décrypter l'énergie » : une nouvelle source d'information à votre disposition

La transition énergétique, les énergies renouvelables, réduction programmée de la part de l'énergie nucléaire dans le mix électrique français, les TEPOS (Territoire à Energie Positive) et TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) :autant de sujets qui orientent la politique énergétique et territoriale de notre pays pour les prochaines décennies.

Mais ces sujets suscitent polémiques, débats et parfois diffusion de fausses idées ou de contre-vérités. Dans ce même esprit, nous avions publié récemment une interview de Paul Neau sur les idées reçues de l'éolien que vous pouvez retrouver ici

« On parle toujours des idées reçues. Mais qui donc les distribue ? »

Bruno Masure

Avec un objectif ambitieux de clarification et de pédagogie, le site « Décrypter l'Energie » répond à plus d'une vingtaine de questions sur les thématiques Bâtiments, Transports, Energies fossiles, Energies renouvelables, International...

2 niveaux de lecture sont proposés :

Une réponse synthétique et concise à chaque question suivi d'une réponse plus détaillée, argumentée et documentée.

Quelques exemples de questions abordées sur le site :

Toutes les réponses à ces questions se trouvent sur et nous vous invitons à les découvrir.

Ce site, conçu et élaboré par l'association négaWatt a été lancé fin novembre : il contribuera, c'est certain, à enrichir les débats énergétiques et sociétaux en fournissant des éléments concrets, vérifiés et factuels. Le contexte de la COP 21 renforce, si besoin était, la nécessaire prise de conscience des enjeux énergétiques et climatiques tout en prenant les bonnes décisions, fondées sur des éléments solides et objectifs.

Un peu plus de 3 ans après sa première publication, la nouvelle édition 2015 du manifeste négaWatt vient de paraitre, enrichie et mise à jour au regard de l'act ualité de la transition énergétique.

Un peu plus de 3 ans après sa première publication, la nouvelle édition 2015 du manifeste négaWatt vient de paraitre, enrichie et mise à jour au regard de l'act ualité de la transition énergétique.

Les dernières évolutions reposent sur les débats menés depuis 2013 et ayant abouti à la promulgation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte le 18 août 2015.

Le scénario énergétique négaWatt en ressort renforcé, intégrant un déploiement des énergies renouvelables et l'évolution du nucléaire en France.

L'ouvrage se renforce par ailleurs de deux nouveaux chapitres analysant :

Le manifeste est disponible au format poche depuis le 21 octobre 2015.

Pour en savoir plus sur la nouvelle édition du manifeste : site internet de l'association négaWatt

Dimanche 27 septembre s'est tenue la première "journée sans voiture1 " à Paris. Cette opération novatrice et évocatrice d'une transition du "tout automobile" vers une pratique plus importante des modes actifs est aussi un moment clef pour évaluer l'impact d'une telle démarche et questionner la prise en compte de la qualité de l'air dans les opérations d'aménagements. LesEnR s'engage dans une démarche analytique et intégrative de cette notion au sein de ses projets. L'opération concernait une zone centrale cadrée de la capitale englobant la quasi-totalité des huit premiers arrondissements, de 11H00 à 18H00. Les bois de Boulogne et de Vincennes étaient également interdits à la circulation.

Les concepteurs prônent de plus en plus au sein des projets, une évolution des mobilités en faveur des piétons, des cyclistes et de l'utilisation des transports en commun. En ce sens, la journée sans voiture est une initiative à étudier au regard de plusieurs aspects :

Cet article développe le dernier aspect qui s'inscrit de plus en plus dans les démarches publiques et dans les opérations d'aménagement.

Une qualité de l'air encadré

La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie de 1996 reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Ce texte, aujourd'hui intégré au Code de l'Environnement (Article L. 221-1 à L. 221-6) prévoit une surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire national et une information du public.

À Paris et en Île-de-France, c'est l'association Airparif qui est chargée par l'État de la surveillance de la qualité de l'air ambiant.

Rôle d’Airparif et dialogue avec les acteurs du territoire

L'impact de la journée sans voiture

Lors de la journée sans voiture organisée par la ville de Paris, Airparif a reconnu un impact positif et significatif sur la qualité de l'air, dans un périmètre rapproché et en comparaison à un dimanche similaire. L'organisme de surveillance de la qualité de l'air a relevé des niveaux de dioxyde d'azote en baisse de 20 à 40% dans la zone fermée à la circulation. Ainsi, les niveaux de dioxyde d'azote étaient plus bas de 20% place de l'Opéra (9e), de 30% sur les Champs-Elysées (8e) et de 40% quai des Célestins (4e).

Carte horaire des niveaux de pollution dus au dioxyde d'azote dans toutes les rues de Paris, pour le dimanche 27 septembre à 13H

Il faut noter que cette initiative réalisée le dimanche, jour où la circulation est déjà moindre, pourrait avoir un impact bien plus important un jour de semaine.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier les multiples intérêts de la manifestation Paris sans voiture autres que l'amélioration de la qualité de l'air, à commencer par les déplacements piétons et cyclistes libres sur certains axes de la capitale. L'ambiance sonore sur ces rues en était très nettement améliorée. Sans être exhaustifs, il est également important de souligner la sécurisation des déplacements observées et la qualité de certains espaces publics "libéré" de véhicules motorisés.

Une qualité de l'air qui sera bientôt encore plus encadrée

Plus récemment et suite à cette journée, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi de modernisation du système de santé par 185 voix pour et 31 contre, mardi 6 octobre 20152 . Ce texte introduit plusieurs dispositions concernant la qualité de l'air et fait suite au rapport de la commission sénatoriale qui avait évalué en juillet dernier à 101.3 milliards d'euros le coût de l'inaction face au problème de la qualité de l'air.

Qualité de l'air dans le texte de loi pour la modernisation du système de santé

La qualité de l'air, enjeu des aménagements urbains de demain

La problématique de la qualité de l'air est de plus en plus étudiée dans les projets d'aménagement, notamment en lien avec la question de la santé. La concentration des citoyens dans les espaces urbains questionne également cette notion sanitaire à travers la densité et la façon d'habiter la ville de demain. En effet, par exemple l'ADEME introduit cette thématique dans sa démarche AEU2.

La conception des quartiers et des villes de demain, nécessite la prise en compte opérationnelle de la qualité de l'air, pour cela l'innovation et la capacité d'interagir entre acteurs deviennent indispensables. Pour cela, LesEnR travaille sur la qualité des espaces publics au sein de plusieurs projets de recherche, d'études opérationnelles réalisées par son équipe et également avec ses partenaires experts sur l'ambiance sonore, sur la qualité de l'air et sur la santé. L'utilisation de représentation 3D dynamique et de simulations de l'ensoleillement, de l'ambiance sonore, des données aérauliques, de la morphologie urbaine et des données de qualité l'air nous permet d'avoir une analyse critique et constructive des projets pour les enrichir et coconstruire les opérations d'aménagements avec nos partenaires architectes/urbanistes.

Les quartiers doivent être conçus pour leurs usagers et à travers une approche systémique du développement durable ; cette conviction porte notre travail au fil des opérations d'aménagement.

Simulation croisée dynamique réalisée par LesEnR (ensoleillement, aéraulique, morphologie, qualité de l'air, ambiance sonore, aspects environnementaux)

Niotes complémentaires:

(1) L'opération concernait une zone centrale cadrée de la capitale englobant la quasi-totalité des huit premiers arrondissements, de 11H00 à 18H00. Les bois de Boulogne et de Vincennes étaient également interdits à la circulation.

(2) La prochaine étape, la Commission mixte paritaire, devrait avoir lieu le 27 octobre.

Paul Neau est le gérant du bureau d'études Abies (16 salariés) spécialisé dans les impacts sur l'environnement des énergies renouvelables, parcs éoliens en particulier. Fort d'une expérience d'une vingtaine d'années dans le domaine, et de missions sur plus d'une centaine de projets éoliens dans la plupart des régions françaises, Paul Neau dresse un état de l'éolien à quelques semaines de la COP21, avec une attention plus particulière sur les idées fausses et les actualités de cette filière.

1) Parmi les idées ou les opinions qui circulent sur les éoliennes, on peut entendre ceci, quelles sont vos réponses à ces affirmations ?

"Les éoliennes, c'est bruyant !"

Les éoliennes ne sont pas des équipements intrinsèquement bruyants ; par ailleurs elles font (un peu) du bruit quand le vent souffle et l'action de ce vent, sauf cas particulier, sur les obstacles naturels et artificiels va augmenter le bruit ambiant masquant pour partie le bruit de l'éolienne.

La réglementation sonore applicable aux éoliennes est la réglementation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) ; elle est particulièrement contraignante (la plus exigeante en Europe) et donc la plus protectrice vis-à-vis des riverains ; elle est aussi « intelligente » dans le sens où elle fait référence à l'émergence (au dépassement) par rapport au bruit ambiant : pas plus de 5 dB(A) le jour, pas plus de 3 dB(A) la nuit.

"Les éoliennes génèrent des infrasons !"

C'est de l'ordre de la rumeur et des fausses idées sur l'éolien. Une étude australienne (voir conclusion ci dessous) montre, mesures à l'appui, que les éoliennes n'augmentent pas le niveau des infrasons ambiants.

Et il y a d'autres études à travers le monde, basées à chaque fois sur des mesures avec et sans les éoliennes en fonctionnement, qui montrent la même chose.

"Les éoliennes peuvent créer un effet d'ombre portée (soleil à travers les pales) gênant pour les riverains ?"

Cela se calcule lors de l'étude d'impact : cet effet est localisé dans un périmètre proche de quelques centaines de mètres des éoliennes à l'ouest (au soleil levant) ou à l'est (au soleil couchant). En cas de besoin, on programme un arrêt de l'éolienne aux quelques heures de l'année où elle peut créer des ombres portées sur des habitations.

"Les éoliennes font perdre de la valeur aux maisons dans un rayon de plusieurs kilomètres autour !"

Une importante étude américaine (lien ci-dessous) montre que cette dépréciation fait aussi partie des fausses idées sur l'éolien : http://emp.lbl.gov/publications/impact-wind-power-projects-residential-property-values-united-states-multi-site-hedonic

Pour la France, on peut citer une enquête effectuée en Bretagne auprès d'une centaine de foyers proches d'un parc éolien. Le contenu et la conclusion de celle-ci sont assez clairs sur l'absence de dépréciation immobilière :

« Pourvoyeuses de revenus additionnels, pour les propriétaires fonciers louant leurs terrains, de revenus fiscaux non négligeables pour le territoire d'accueil, les éoliennes ne semblent par ailleurs pas altérer la qualité de vie de la population, ni présenter des effets négatifs d'ampleur sur les autres activités marchandes que sont le tourisme et l'immobilier. Il apparaît ainsi, que, à l'échelle locale, l'éolien ne présente que peu d'inconvénients pour des avantages certains en termes de retombées économiques, et qu'il constitue, au regard de son fort niveau d'acceptabilité, voire d'appropriation, un outil dont les collectivités locales bretonnes, qui disposent de ressources en vent, auraient tort de se priver pour assurer leur développement. Et ce d'autant plus que, contrairement au nucléaire par exemple, un parc éolien est réversible, peut être démonté à tout moment, sans conséquences persistantes sur le long terme. » - in « Etudes et Territoires, le cas de Plouarzel », Université de Bretagne Occidentale, mémoire de Master d'économie, Allard Fanny, Baconnier Erwan, Vépierre Gaëlle

"Les éoliennes tuent les oiseaux et les chauves-souris ?"

La mortalité se situe en moyenne entre 1 et 5 oiseaux par éolienne et par an. Il faut comparer cette mortalité à celle des lignes à Haute Tension (10 à 100 par km de lignes HT; il en existe 100 000 km en France) et à celle des routes et autoroutes (10 à 100 par km). Tous les parcs éoliens font l'objet d'un suivi de cette mortalité et l'enjeu préservation de la biodiversité représente habituellement près de 50% de l'étude d'impact. La sélection du site se fait donc en prenant largement en compte la préservation de cette faune volante. Par ailleurs des systèmes de détection des oiseaux et chauves-souris et d'arrêt automatique en cas de situation à risque apparaissent sur les parcs éoliens.

2) Contexte et questions énergétiques

a. L'éolien en milieu urbain est-il pertinent ? Pourquoi ?

La ressource en vent est rarement idéale en milieu urbain, ni en quantité (les vents les plus importants sont sur des points hauts et dégagés) ni en qualité (présence de fortes turbulences). Par ailleurs, l'implantation d'éoliennes (hors cas d'éolienne inférieure à 12 m) doit se faire à 500 m des riverains. Des technologies comme les éoliennes à mât vertical que l'on voit parfois en ville sur le toit des bâtiments sont rarement performantes et fiables.

b. Comment évolue selon vous l'acceptabilité sociétale de l'éolien en France ?

Avec maintenant près de 600 parcs éoliens sur le territoire national, la France a une puissance éolienne installée de 10 000 MW. Après plusieurs années d'une phase qualifiée de découverte (et parfois de crainte par rapport à ce nouveau moyen de production énergétique), l'éolien entre dans une phase de maturité et l'acceptabilité sociétale est stable.

Cette maturité est également perceptible du côté des opposants à l'éolien : plus structurés et très organisés, avec des recours en justice quasi-systématiques contre tous les projets en France. Même si la grande majorité de ces recours sont sans suite, ils ont pour effet principal de retarder les projets concernés de plusieurs années. Il nous manque en France des encouragements et incitations à l'éolien participatif, où tout citoyen peut y investir.

c. Quels sont les pays les plus avancés (part d'éolien dans leur mix énergétique) ?

Le pays en tête du classement mondial sur la production éolienne est le Danemark avec 39%. Suivent l'Espagne, le Portugal, l'Irlande....

Autre élément de contexte à prendre en compte quand on veut comparer le développement de l'éolien en France et ailleurs en Europe : le mode de montage des projets. En France, la quasi-totalité des projets sont portés par des sociétés privées. Au Danemark ou en Allemagne, une part importante (et obligatoire) des projets doit être d'initiative citoyenne et participative. En Allemagne par exemple, 50% des projets sont portés par des coopératives.

d. Pour développer l'énergie éolienne en France, est-il intéressant de privilégier des petites installations ou plutôt de grands parcs éoliens ?

Les petites éoliennes disponibles sur le marché ne sont pas toutes ni fiables ni efficace (absence de courbe de production certifiées, mauvaise qualité avec certains produits ayant donné lieu à des escroqueries).

A titre de comparaison, pour remplacer la production de 5 ou 6 grandes éoliennes (2 MW chacune, diamètre 80 m environ) il faut 1500 petites éoliennes (diamètre 10m). A noter que ces éoliennes donnent l'impression de tourner lentement : en réalité, avec une fréquence de 1 tour en 2 ou 3 secondes, la vitesse en bout de pale atteint plus de 200 km/h.

A noter que l'énergie récupérée par une éolienne augmente avec le cube (3) de la vitesse du vent. Les meilleures ressources énergétiques éoliennes sont donc situées à des hauteurs élevées, d'où ici encore un intérêt pour des grandes éoliennes.

e. Quelle est la durée de vie d'une éolienne ?

Une éolienne a une durée de vie d'environ 25 ans. Pendant cette période, une maintenance régulière est obligatoire avec plusieurs vérifications et entretiens par an.

f. Quel est temps de retour énergétique d'une éolienne ?

Le temps de retour énergétique, c'est-à-dire le temps nécessaire à l'éolienne pour produire l'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication, à son installation, à son exploitation pendant 25 ans et à son démantèlement, se situe entre 6 mois et 1 an pour une grande éolienne terrestre (fonction du gisement éolien du site).

Ce temps de retour est très court et renforce l'intérêt de l'éolien dans un mix énergétique privilégiant les énergies renouvelables.

g. Quels sont les freins au développement de l'éolien en France ?

Les freins sont de 2 ordres le temps administratif d'instruction des projets plus long en France que dans d'autres pays européens. Dans le meilleur des cas, un projet éolien prend 5 ans avant d'être livré mais cette durée peut doubler dans le cas de recours en justice, ce qui est le second frein au développement de l'éolien dans notre pays.

Malgré ces difficultés, la France est le 8ème pays au monde de par sa puissance éolienne installée.

A l'échelle internationale, le développement de l'éolien est très rapide : beaucoup de pays ont identifié cette énergie comme étant le meilleur choix technico-économique pour leur production d'électricité, car elle est la moins chère en de nombreuses régions du globe. 2014 a été l'année record quant au nombre de nouveaux mégawatts éoliens dans le monde, et 2015 devrait faire encore mieux.

h. Pourquoi parle-t-on en ce moment d'une révolution éolienne silencieuse ?

Je préfère parler de nouvelles générations d'éoliennes. En faisant une analogie avec un bateau à voile, les nouvelles éoliennes ont des pales plus longues et sont ainsi « surtoilées » par rapport aux modèles précédents.

Ces nouvelles dimensions leur confèrent plusieurs avantages : démarrer avec des vents plus faibles, tourner plus d'heures par an et donc produire plus et de façon plus étendue dans le temps (une éolienne tourne environ 80% du temps sur une année). Ces nouvelles générations d'éoliennes permettent d'identifier de nouvelles zones d'implantation potentielle où auparavant les vents étaient considérés comme insuffisants. Dernier avantage : la variabilité de la production est réduite en proportion du temps accru de fonctionnement.

La Caisse des Dépôts et l’Union sociale pour l’habitat lancent un appel à projets au service de la transformation architecturale dans le logement social, intermédiaire et très social.

La Caisse des Dépôts et l’Union sociale pour l’habitat lancent un appel à projets au service de la transformation architecturale dans le logement social, intermédiaire et très social.

Les porteurs de l'appel à projet

La Caisse des Dépôts a lancé en 2013 le « Lab cdc » dont l’objectif est de tester en un temps contraint de nouvelles offres en situation réelle. Dans un contexte de mutations démographiques, numériques, écologiques et énergétiques fortes, qui renouvelle toutes les approches du logement, la Caisse des Dépôts et l’Union sociale pour l’habitat (USH) ont décidé de lancer un appel à projets, dédié à l’architecture de la transformation dans le logement, qui vise à faire émerger de nouvelles réponses architecturales, techniques et organisationnelles quitte à réinterroger le cadre réglementaire. Il est soutenu par les ministères du Développement Durable, du Logement, et de la culture

L’innovation pour concilier évolutivité, mutabilité et performance environnementale

Plus concrètement, cet appel à Projets recherche des propositions innovantes et concrètes sur l’évolutivité des logements et la mutabilité des bâtiments, avec un niveau exemplaire de performance environnementale. Les projets retenus devront ainsi innover sur les deux thématiques suivantes :

L’innovation sur le fond comme sur l’organisation

Les projets lauréats devront porter sur ces deux types d’innovation :

Des projets portés par un « écosystème d’innovation »

L’objectif est de réunir le meilleur des compétences des maîtres d’ouvrage du logement social, de la maîtrise d’oeuvre ou de groupement d’opérateurs (architectes, bureaux d’études, start-ups, etc.) pour expérimenter une « architecture de la transformation » sur des bâtiments existants ou neufs. L’appel à projet vise ainsi la constitution d’équipes pluri-disciplinaires conjugant la pluralité des métiers de la maîtrise d’ouvrage (construction, gestion locative, accompagnement social, communication, etc.) à la diversité de l’équipe de maîtrise d’oeuvre/ du groupement est un attendu important dans le cadre de l’appel à projets.

L’innovation, support des projets de demain

L’appel à projets « Architecture de la Transformation » doit permettre notamment de constituer une boîte à outils qui sera mise à disposition de l’ensemble des bailleurs sociaux ; elle intègrera, notamment, des documents génériques facilitant la mise en oeuvre de mesures d’innovation.

Des projets à vocations multiples portés par des bailleurs sociaux

L’appel à projet est destiné aux Bailleurs sociaux (ESH, OPH, coopérative Hlm, Sem, …), avec une équipe constituée de :

Les grandes phases du choix des lauréats de l’appel à projets (de septembre 2015 à février 2016)

La sélection des lauréats se fera en 4 phases :

L’incubation des 5 projets innovants (de février 2016 à octobre 2016)

La phase d’incubation des cinq projets innovants porte sur la période de conception des projets, de l’esquisse à la phase PRO :

Les moyens dédiés à l’incubation

L’accompagnement de l’incubation recouvre trois dimensions complémentaires :

Retrouvez l’intégralité du règlement de consultation

Du lundi 14 au 19 septembre et en lien avec la COP21, la mairie de Paris a réalisé les Etats Généraux de l'économie circulaire. Cet événement est l'occasion de revenir sur le développement d'un modèle d'économie circulaire qui réduit au minimum la consommation des ressources et les rejets dans l'environnement. Il permet également d'interroger les possibilités d'intégration de l'économie circulaire aux projets d'urbanisme, au prisme de la réflexion sur le TERREP.

Le rôle de l'économie circulaire dans les projets urbains

Au cours des années 2012 et 2013, la notion d'économie circulaire s'est imposée en France comme une terminologie englobante et un nouveau modèle économique. La définition de ce concept n'est pas encore stabilisée mais celles proposées par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE) et l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) s'articulent autour d'une prise en compte large des trois « temps de vie » des biens (et services) que nous consommons. Au sein de ces trois champs, se répartissent les 7 « piliers » de l'économie circulaire :

Ces 7 piliers mobilisent des multiples champs d'intervention, dont notamment l'aménagement du territoire et l'urbanisme. En effet, la dimension spatiale est fondamentale dans la notion d'économie circulaire car les ressources dont nous disposons sont surfaciques (leur importance dépend de la surface qu'on leur alloue). Ainsi, selon LesEnR, la ville durable et le TERritoire à REssources Positives (TERREP) doivent permettre de consommer moins en prenant en compte les ressources surfaciques. Pour cela, nous sommes convaincus que les villes sont des gisements de ressources qui peuvent devenir des pivots de l'autosuffisance, notamment en favorisant l'économie circulaire dans leurs projets.

L'écoquartier Hammarby Sjöstad à Stockholm : un exemple d'économie circulaire appliqué à l'urbanisme

Situé au sud de Stockholm l'écoquartier d'Hammarby est un exemple emblématique d'économie circulaire urbaine.Il est cité aujourd'hui comme référence internationale pour l'application de solutions écologiques à l'échelle du quartier. Le projet de la ville visait à expérimenter de nouvelles méthodes de planification environnementale à l'échelle urbaine et intégrant les principes de l'économie circulaire. La réhabilitation de cet ancien site industriel de 2014 ha a été réalisée en suivant des objectifs de sobriété et d'efficacité énergétique, d'optimisation de l'usage de l'eau et de la gestion des déchets.

L'analyse métabolique du quartier a permis de définir sa planification autour de différents axes prioritaires montrant les enjeux pour l'urbanisme :

Ce modèle permet un bouclage vertueux des systèmes d'énergie, d'eau et de déchets.

Economie circulaire et TERREP : vers une nouvelle réflexion sur la ville durable

Toutes ces thématiques sont présentes dans la vision que LesEnR porte sur la ville durable qui est notamment formalisée dans son approche TERREP (TERritoire à REssources Positive) rejoignant le concept d'économie circulaire et la démarche effectuée sur le quartier Hammarby. En effet, l'ambition de cette approche est notamment de créer de l'énergie à partir des déchets, de réutiliser l'eau de pluie sur site, de gérer les eaux usées de façon intégrée en réduisant leur impact environnemental et de produire localement des énergies renouvelables.

Toutefois, à la différence de l'exemple suédois, l'aspect social est mis au cœur de la démarche TERREP, notamment par l'étude de toutes les conditions de mises en place d'une Economie Sociale et Solidaire (ESS) à travers les différents projets effectués. Ainsi, par exemple, les projets urbains sont l'occasion de mettre en valeur l'ESS dans le secteur des déchets (étude de faisabilité de ressourceries, pertinence d'actions de structures de l'ESS dans la chaine de valorisation des déchets etc.).

Ainsi, la ville de demain doit être pensée dans un écosystème où les déchets des uns constituent les ressources des autres et où les flux de matières et d'énergie sont bouclés dans un « métabolisme circulaire ».

Cette démarche deviendra sans doute un des piliers de la planification et de la construction urbaine.

Du mercredi 16 au mardi 22 septembre 2015, se déroulera la semaine européenne de la mobilité, dans la dynamique de la conférence sur le climat Cop21 qui s'organisera le à Paris en décembre 2015. Le mois de septembre sera riche en événements sur la mobilité, avec l'arrivée d'Alternatiba sur Paris ou encore la journée sans voiture à Paris, le weekend du 26 et 27 septembre 2015.

Pour sa 14ème édition, les citoyens sont invités durant la semaine de la mobilité à changer leurs habitudes de transport et à utiliser des moyens de déplacement alternatifs à la voiture particulière : transports publics, covoiturage, autopartage, vélo... Divers événements sont ainsi prévus, notamment en France :

Dans la même dynamique, le tour Alternatiba pour le climat et ses villages successifs arrivera en Ile-de-France le 20 septembre 2015. Chaque jour se succédera une étape : Rambouillet, Malakoff, Ivry, Montreuil, L'Ile-Saint-Denis puis Paris, avec une grande vélorution, la climate pride, de porte de Pantin à la place de la République le 26 septembre.

Enfin, Paris organise le dimanche 27 septembre 2015 une journée atypique, au cours de laquelle plusieurs secteurs de la capitale seront réservés aux piétons et aux cyclistes.

De 11h à 18h, aucun véhicule ne sera autorisé à circuler les secteurs suivants :

Cette démarche a été initiée par le collectif « Paris sans voiture » puis proposée à la Mairie de Paris. Limitant pour sa première édition l'action à quelques secteurs, Paris pourrait suivre par la suite l'exemple de nos voisins belges, où toute la Région bruxelloise, y compris la Ville de Bruxelles, est depuis 15 ans interdite aux voitures le temps d'une journée. Cette année le « Dimanche sans voiture à Bruxelles » aura lieu le 20 septembre 2015, en pleine semaine européenne de la mobilité.

Alors qu’il y a quelques années, l’alternative pour des déplacements en ville se résumait à voiture individuelle ou transports en commun, les solutions possibles se sont peu à peu diversifiées. La part modale du vélo progresse peu à peu (en moyenne 5% des déplacements en France, loin des Pays Bas mais la tendance est à la hausse). La part de l’utilisation des transports en commun, dans les villes où ils se développent et où la qualité de service s’améliore, progresse également.

Malgré ces développements, la part modale prépondérante en ville reste la voiture individuelle.

Ce qui change depuis peu est que ces déplacements ne se font plus forcément avec une voiture personnelle mais avec des véhicules mutualisés. Parmi les solutions disponibles pour un habitant de Paris, de Lyon ou de Grenoble, on peut citer :

Le point commun de toutes les solutions citées repose sur la révolution numérique et le smartphone qui permet rapidement et de façon très souple de consulter, de réserver, de modifier des réservations de trajets. C’est l’axe majeur et la condition du succès : une solution de mobilité ne pourra fonctionner que si elle permet de faire gagner du temps. Posséder une voiture n’est donc plus le Graal de la mobilité : il est bien plus judicieux de savoir jongler entre toutes les solutions à disposition dans la ville. Certaines municipalités ne s’y sont d’ailleurs pas trompées en développant des applications calculant en temps réel la meilleure solution pour aller d’une adresse à l’autre en fonction de l’heure, du trafic, de la météo…Optimod en est un bel exemple sur la Métropole de Lyon

Un récent rapport de la commission d’enquête sénatoriale publié le 15 juillet évalue à près de 101 milliards d’euros par an le coût annuel de la pollution de l’air en France. Il est urgent d’agir pour améliorer la qualité de l’air en ville et optimiser les déplacements automobiles y contribue, surtout quand certaines solutions de mobilité sont électriques avec approvisionnement à 100% en énergies renouvelables (ce qui est le cas pour BlueLy par exemple).

Pour conclure sur l’aspect économique en comparant une solution de possession d’un véhicule (une 308 diesel dans notre exemple) et celle d’une location pendant les vacances et l’utilisation de voitures partagées le reste du temps, les résultats sont surprenants(source : Tribune de Lyon N°494, mai 2015) :

Il est peut-être temps de repenser notre rapport à la voiture et particulièrement à la logique systématique de l’achat ?

Ce n’est pas d’une voiture dont on a besoin, c’est de solutions de mobilité pratiques et agréables !

Le ministère du Logement soumet à la consultation du public jusqu'au 15 septembre un projet de décret relatif à la modernisation du contenu des plans locaux d'urbanisme. L'une des mesures vise à encadrer l'urbanisation des espaces non bâtis, notamment par l'affectation d'un coefficient autrement appelé coefficient de biotope par surface (CBS).

La loi ALUR pour l'accès au logement et un urbanisme rénové adoptée le 24 mars 2014 aborde dans son chapitre IV un certain nombre de mesures visant la clarification du plan local d'urbanisme. Elle prévoit notamment la possibilité via le règlement du PLU d'imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables.

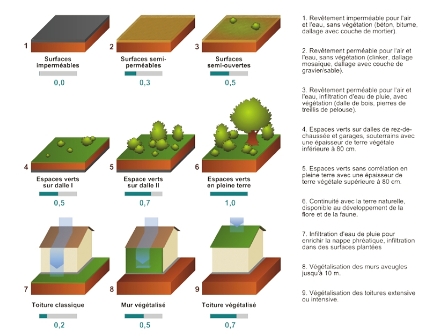

Dans ce contexte le projet de décret précise que le règlement du PLU peut, sur les surfaces éco-aménageables en faveur de la nature en ville et de la biodiversité, « spécifier les surfaces prises en compte à ce titre et leur affecter un coefficient calculé comparativement aux espaces équivalents de pleine terre ».

Egalement appelé coefficient de biotope par surface, ce coefficient permet d'évaluer la qualité environnementale d'un territoire (parcelle, ilot, quartier...) et des projets qui y sont dessinés.

LesEnR se réjouit de cette avancée. En effet, nous appliquons le coefficient de biotope par surface depuis plusieurs années dans nos projets d'aménagement ou de renouvellement urbain. Défini dès la transcription des enjeux en objectifs pour le projet, le CBS garantie une « valeur écologique » minimale des projets à différentes échelles. Le CBS est en relation directe avec la biodiversité, la perméabilité des sols ou encore la lutte contre l'ilot de chaleur.

Développé par la ville de Berlin, le CBS se calcule ainsi :

CBS = surfaces éco-aménageables / surface de la parcelle

Les surfaces éco-aménageables sont précisées au moyen de coefficients pondérateurs, relatifs à la « valeur écologique » de chaque type de surface.

Source : ADEME, Ville de Berlin

Pour plus de précision et des exemples d'application du CBS : Fiche ADEME sur le CBS

Pour participer à la consultation du projet de décret relatif à la modernisation du contenu des plans locaux d'urbanisme : Site internet de la consultation

Page 17 sur 51