Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Porté par EDF Collectivités, le concours Archi Bas Carbone 2012 propose aux candidats de présenter un projet d’habitation en ville, neuf ou rénové, -habitat privé ou social, résidence étudiante, maison de retraite, etc. – qui sera jugé tant sur ses qualités intrinsèques que sur son intégration à la démarche de quartier définie par l’urbaniste. Par ce bâtiment emblématique, le concours Archi Bas Carbone 2012 doit permettre aux candidats d’ériger un « bâtiment totem », figure de la ville durable.

Porté par EDF Collectivités, le concours Archi Bas Carbone 2012 propose aux candidats de présenter un projet d’habitation en ville, neuf ou rénové, -habitat privé ou social, résidence étudiante, maison de retraite, etc. – qui sera jugé tant sur ses qualités intrinsèques que sur son intégration à la démarche de quartier définie par l’urbaniste. Par ce bâtiment emblématique, le concours Archi Bas Carbone 2012 doit permettre aux candidats d’ériger un « bâtiment totem », figure de la ville durable.

En 2011 : le projet d’aménagement des Docks de Saint-Ouen, mené par Sequano (aménageur du département de la Seine-Saint-Denis) avec l’opération de construction d’un îlot exemplaire par le cabinet d’architectes X-TU qui intègre la construction de logements collectifs et de surfaces commerciales tout en composant avec le passé industriel du site,

En 2011 : le projet d’aménagement des Docks de Saint-Ouen, mené par Sequano (aménageur du département de la Seine-Saint-Denis) avec l’opération de construction d’un îlot exemplaire par le cabinet d’architectes X-TU qui intègre la construction de logements collectifs et de surfaces commerciales tout en composant avec le passé industriel du site, En 2010, le projet de rénovation du bâtiment de bureaux Zehrfuss, à Saint-Denis en habillant le bâtiment d'un manteau d'hiver à déployer sur la façade comme protection contre le froid et à retirer au retour de la belle saison. Pour marier l'isolation et l'accès à la lumière du jour, Loci Anima et son équipe (Elithis, Van Santen & Associés, etc.) ont imaginé un manteau constitué de coussins gonflables remplis d'air en ETFE, avec des panneaux photovoltaïques pour compléter l'installation solaire de la toiture.

En 2010, le projet de rénovation du bâtiment de bureaux Zehrfuss, à Saint-Denis en habillant le bâtiment d'un manteau d'hiver à déployer sur la façade comme protection contre le froid et à retirer au retour de la belle saison. Pour marier l'isolation et l'accès à la lumière du jour, Loci Anima et son équipe (Elithis, Van Santen & Associés, etc.) ont imaginé un manteau constitué de coussins gonflables remplis d'air en ETFE, avec des panneaux photovoltaïques pour compléter l'installation solaire de la toiture. Le géant hôtelier Accor (Sofitel, Ibis, etc.) a publié en décembre 2011 les résultats d’une vaste étude concernant l’empreinte environnementale du groupe. Cette étude – inspirée de la méthodologie de l’analyse de cycle de vie (ACV) – a demandé près d’un an de travail en collaboration avec le cabinet de conseil PwC. Comme c’est souvent le cas avec une ACV, les résultats vont à l’encontre des idées reçues et réservent quelques surprises.

Le géant hôtelier Accor (Sofitel, Ibis, etc.) a publié en décembre 2011 les résultats d’une vaste étude concernant l’empreinte environnementale du groupe. Cette étude – inspirée de la méthodologie de l’analyse de cycle de vie (ACV) – a demandé près d’un an de travail en collaboration avec le cabinet de conseil PwC. Comme c’est souvent le cas avec une ACV, les résultats vont à l’encontre des idées reçues et réservent quelques surprises.

Fin 2011, les nouvelles règles du Fonds chaleur ont été précisées par l’ADEME. Pour rappel, le Fonds chaleur a été lancé en 2008 et a pour objet de soutenir financièrement la production de chaleur d’origine renouvelable (remplacement d’installations ou nouveaux équipements).

Fin 2011, les nouvelles règles du Fonds chaleur ont été précisées par l’ADEME. Pour rappel, le Fonds chaleur a été lancé en 2008 et a pour objet de soutenir financièrement la production de chaleur d’origine renouvelable (remplacement d’installations ou nouveaux équipements). Le décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012, décret d’application de la l’article L. 134-4-1 de la Loi Grenelle II, est paru le 29 janvier dernier au Journal Officiel. Ce décret instaure officiellement l’obligation de réaliser un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001.

Le décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012, décret d’application de la l’article L. 134-4-1 de la Loi Grenelle II, est paru le 29 janvier dernier au Journal Officiel. Ce décret instaure officiellement l’obligation de réaliser un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d’habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001. En particulier, ce décret repousse la date d’entrée en vigueur de la RT 2012, initialement prévue le 27 octobre 2011, au 1er mars 2012 pour les bâtiments situés en zone ANRU.

En particulier, ce décret repousse la date d’entrée en vigueur de la RT 2012, initialement prévue le 27 octobre 2011, au 1er mars 2012 pour les bâtiments situés en zone ANRU.  La DRIEA - Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement - d’Ile de France, dans le cadre de la démarche « Ecoquartier, effets de levier organisés sur son territoire », a réalisé un guide à destination des collectivités franciliennes. Présentant des projets exemplaires et des bonnes pratiques menées dans le cadre de projets d’aménagement, ce guide a vocation à être un outil de partage permettant de guider et orienter les élus et acteurs de l’aménagement dans leurs démarches d’écoquartiers.

La DRIEA - Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement - d’Ile de France, dans le cadre de la démarche « Ecoquartier, effets de levier organisés sur son territoire », a réalisé un guide à destination des collectivités franciliennes. Présentant des projets exemplaires et des bonnes pratiques menées dans le cadre de projets d’aménagement, ce guide a vocation à être un outil de partage permettant de guider et orienter les élus et acteurs de l’aménagement dans leurs démarches d’écoquartiers. Ainsi, les enjeux de la pratique du vélo dépassent largement la question environnementale. L’image du vélo s’est grandement améliorée depuis les 6 dernières années avec notamment le Velib’, il n’est toutefois pas considéré comme un outil de politique nationale. Ainsi, le Club propose deux familles de mesures immédiates :

Ainsi, les enjeux de la pratique du vélo dépassent largement la question environnementale. L’image du vélo s’est grandement améliorée depuis les 6 dernières années avec notamment le Velib’, il n’est toutefois pas considéré comme un outil de politique nationale. Ainsi, le Club propose deux familles de mesures immédiates : Le Grenelle 2, via son article 25, autorise la mise en place par le gouvernement d’ordonnances permettant notamment de :

Le Grenelle 2, via son article 25, autorise la mise en place par le gouvernement d’ordonnances permettant notamment de : Ce texte révise également la procédure de modification des PLU, en prévoyant une procédure simplifiée (mise à disposition du public pendant un mois, à la place de l’enquête publique) dans le cas de l’intégration aux PLU de certains principes incitant à densifier ou à limiter l’étalement urbain. Les modifications concernées par cette procédure simplifiée sont celles qui :

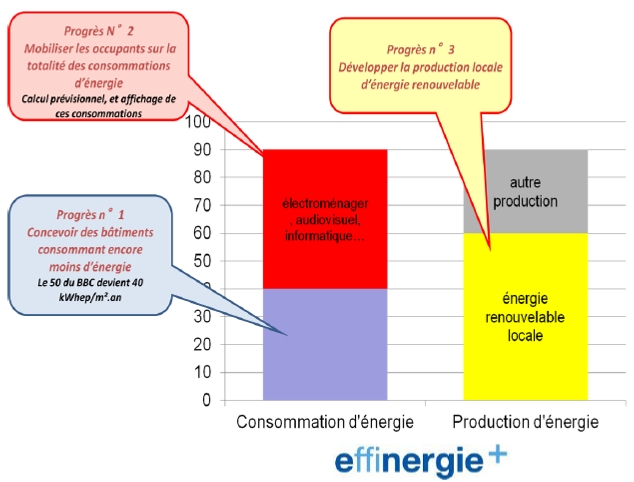

Ce texte révise également la procédure de modification des PLU, en prévoyant une procédure simplifiée (mise à disposition du public pendant un mois, à la place de l’enquête publique) dans le cas de l’intégration aux PLU de certains principes incitant à densifier ou à limiter l’étalement urbain. Les modifications concernées par cette procédure simplifiée sont celles qui : Le 17 janvier 2012, en cohérence avec la nouvelle Réglementation Thermique 2012, le collectif Effinergie a officiellement lancé son nouveau label « Effinergie+ », successeur désigné du label BBC Effinergie. Pour rappel, Effinergie a développé précédemment deux labels :

Le 17 janvier 2012, en cohérence avec la nouvelle Réglementation Thermique 2012, le collectif Effinergie a officiellement lancé son nouveau label « Effinergie+ », successeur désigné du label BBC Effinergie. Pour rappel, Effinergie a développé précédemment deux labels :

Harris Interactive a réalisé, pour le compte de Respublica, une enquête d’opinion relative aux attentes des Français en matière de démocratie participative et de concertation. L’objectif de cette enquête était également de connaître leur opinion sur la façon dont les décisions sont prises à l’échelle locale et la manière dont ils peuvent participer aux prises de décisions locales. L’enquête a été menée en juin/juillet 2011 sur un échantillon de 1 370 personnes représentatif de la population Française.

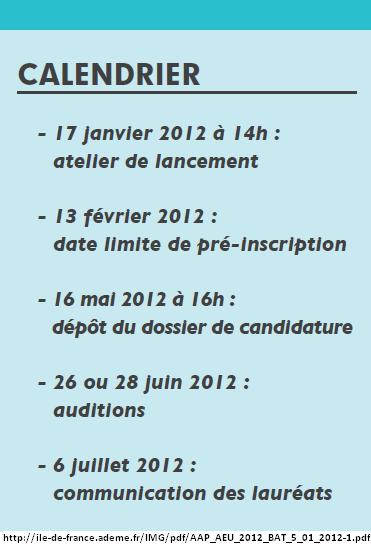

Harris Interactive a réalisé, pour le compte de Respublica, une enquête d’opinion relative aux attentes des Français en matière de démocratie participative et de concertation. L’objectif de cette enquête était également de connaître leur opinion sur la façon dont les décisions sont prises à l’échelle locale et la manière dont ils peuvent participer aux prises de décisions locales. L’enquête a été menée en juin/juillet 2011 sur un échantillon de 1 370 personnes représentatif de la population Française. L’ADEME Ile-de-France lance la session 2012 de l’Appel à Projets AEU®. Cet Appel à Projets vise à promouvoir l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU), démarche d’accompagnement et d’aide à la décision visant à placer les enjeux de développement durable et en particulier environnementaux au cœur du processus d’élaboration d’un projet d’aménagement urbain ou de planification urbaine.

L’ADEME Ile-de-France lance la session 2012 de l’Appel à Projets AEU®. Cet Appel à Projets vise à promouvoir l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU), démarche d’accompagnement et d’aide à la décision visant à placer les enjeux de développement durable et en particulier environnementaux au cœur du processus d’élaboration d’un projet d’aménagement urbain ou de planification urbaine.  L’ADEME Île-de-France envisage ainsi d’accompagner une dizaine de démarches AEU® en 2012.

L’ADEME Île-de-France envisage ainsi d’accompagner une dizaine de démarches AEU® en 2012.Page 35 sur 51