Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Les territoires disposent de leviers concrets pour mettre en place des solutions accessibles, efficaces et qui encouragent les modes alternatifs.

Avec le déploiement des Services Express Régionaux Métropolitains (SERM), cette réflexion gagne en urgence : comment faciliter l’interconnexion et le rabattement vers les PEM ?

Le SERM, dispositif de transport collectif pensé pour les grandes agglomérations, s’inspire du modèle des RER franciliens : desserte structurante, régulière, cadencée, connectant centres-villes, périphéries et zones périurbaines. Il offre une alternative crédible à la voiture individuelle.

Il s’inscrit dans une démarche de mobilité durable, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de renforcement de la cohésion territoriale, en facilitant l’accès à l’emploi, aux services et aux équipements. Les PEM, véritables portes d’entrée du réseau SERM, doivent être conçus comme des catalyseurs d’intermodalité : correspondances fluides, sûres, décarbonées.

Penser les PEM à l’aune du SERM, c’est repenser la façon d’accéder au réseau : favoriser les mobilités actives, diminuer la dépendance à la voiture et transformer les déplacements du quotidien en leviers de transformation territoriale.

L’intermodalité désigne le fait, pour une personne ou une marchandise, d’utiliser plusieurs modes de déplacements similaires ou différents lors d’un déplacement (à partir de deux trajets). Afin d’interroger les enjeux de l’intermodalité au sein des PEM, il convient de caractériser celle-ci, en prenant l’exemple des grands mobiles intermodaux. Ils se définissent comme des personnes faisant au moins un déplacement de plus de 10 km par jour. Cette notion est issue de l’ouvrage bilan du Cerema « MOBILITÉS :Comprendre les années 2010-2020 pour mieux appréhender demain ». Les résultats des enquêtes ménages et déplacements dites EMC² sur des métropoles (dont certaines sont aujourd’hui concernées par un SERM) dressent le constat d’une augmentation de la part grands mobiles intermodaux au sein des usagers pratiquant l’intermodalité

Cette augmentation est liée au phénomène de périurbanisation et de retour vers le ‘rural’ d’une partie de la population des grandes métropoles ainsi que la concentration de l’emploi, des services dans les pôles d’activités (situé dans les espaces urbains), allongeant de ce fait les distances parcourues pour les déplacements quotidiens. Entre 1999 et 2019, la distance médiane des déplacements domicile-travail a augmenté de 4,4 km pour les actifs en emploi résidant dans le rural (contre 2,3 km pour l’ensemble des actifs en emploi) avec une distance pour un aller de 12.5 km pour des habitants du rural contre 6 km pour les urbains.

Concernant leurs modes de déplacements, 54% des grands mobiles intermodaux favorisent l’intermodalité avec leur véhicule personnel pour se rendre vers un transport en commun contre 28% pour autres usagers intermodaux. De plus, il y a une grande différence entre les grands mobiles intermodaux et les autres personnes pour l’intermodalité TC-TC. Ils sont selon 35% pour les grands mobiles intermodaux contre 66% pour les autres usagers. Cet écart s’explique, par la localisation des grands mobiles intermodaux. Ils vivent majoritairement en périphérie des métropoles, où le recours à la voiture est prépondérant du fait de l’offre de TC moindre pour rejoindre les PEM en termes de cadence, d’amplitude horaire et de desserte.

Image 2 : Comparaisons des combinaisons intermodales des grands mobiles avec celles des autres personnes.

Les mobilités du quotidien : Comprendre les années 2010-2020 pour mieux appréhender demain. CEREMA, 2022

Ces données montrent l’importance du recours à l’automobile dans les trajets intermodaux et des enjeux de l’accueil de celle-ci au sein des PEM pour le stationnement. L’aire d’attractivité des PEM desservis par un SERM étant élargie, l’importance du recours à la voiture augmente en concordance.

Le stationnement est une problématique centrale aujourd’hui dans l’aménagement des pôles d’échanges. Dans de nombreuses intercommunalités, la demande en stationnement au niveau des PEM dépasse souvent la capacité des parkings relais, notamment aux heures de pointe, ce qui crée des tensions (stationnement sauvage, conflits d’usage, congestion locale). Ce phénomène, particulièrement accentué dans le périurbain et dans le rural (on retrouve ici les zones que souhaite cibler les SERM) est multifactoriel :

La réalisation des SERM, induisant une amélioration d’offre de transport, a renforcé l’attractivité et la zone de rabattement de gare qui ont dû se redimensionner en PEM. Cela a conduit les collectivités à réaliser des travaux en créant notamment des extensions de parking. Plusieurs exemples ont été présentée lors des webinaires du Cerema lié à l’aménagement des PEM avec l’arrivée du SERM :

Bien qu’utiles ces aménagements entrainent leurs lots de conséquences :

Ces projets d’extensions questionnent sur la cohérence des politiques de mobilité. En effet le développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle reste un enjeu majeur, afin de réduire les émissions de GES et offrir des solutions de mobilité crédibles pour tous les habitants. Ils témoignent cependant de l’importance actuelle de l’intermodalité à partir de la voiture pour rejoindre les PEM périurbain. Un paradoxe quand l’un des principes même du SERM est de décarboné les mobilités et de les rendre accessibles à tous.

A partir de ce constat, quelles sont les solutions envisageables (et d’ores et déjà envisagées par les territoires) afin de résoudre les problématiques de stationnement et de briser l’engrenage de l’extension des espaces de stationnement ?

Les solutions liées à l’aménagement des PEM sont réparties en deux catégories : celles limitant l’attractivité de la voiture et celles permettant de développer l’intermodalité grâce aux modes doux

• Stationnement payant ou à durée limitée : introduction d’une tarification progressive pour décourager le stationnement longue durée.

• Tarification différenciée selon l’usage : tarifs réduits pour les covoitureurs, véhicules partagés ou électriques.

• Abonnement réservé aux usagers des transports : contrôle d’accès via billet de transport, carte du réseau de TC, QR code SNCF par exemple.

• Réserver des espaces de stationnement aux usagers du covoiturage : contrôle par barrières, QR code ou lecture de plaque :

• Zones à durée maximale stricte : rotation obligatoire, voire verbalisation automatisée

• Refuser l’agrandissement des parkings pour inciter à un report modal

• Extensions durables en utilisant de revêtements perméables (dalles engazonnées, graviers stabilisés), l’aménagement de parking silo en matériaux biosourcés, implantation d’ombrières photovoltaïques.

Le gare d’Ambérieu du réseau SERM Lyonnais, étant dans sa phase réaménagement en PEM, est en réflexion sur une tarification différenciée pour chacun des espaces de stationnement prévu avec un parking de covoiturage gratuit, un parking payant, 10 places de dépose minute et enfin le futur parking relais.

Exemple avec l’extension de stationnement en projet à Ambérieu en utilisant une structure de parking à étages démontable en Bois scolyté.

Image 4 : Projet de Parking Relais durable sur le PEM d'Ambérieu

Source : Communauté de communes de la Plaine de l’Ain présentation webinaire CEREMA

Enfin la gestion dynamique du stationnement peut aider à limiter les désagréments engendrés par l’usage excessif de la voiture. En effet, la plupart des PEM périurbains arborent encore avec une gestion passive du stationnement avec, notamment, une absence de suivi en temps réel, un manque d’information sur les disponibilités en stationnement, ainsi qu’une absence de pilotage coordonné avec les autres modes de transport. Cela peut entrainer de la circulation inutile afin de trouver une place. La gestion dynamique s’appuie sur des systèmes de comptage en temps réel permis par des capteurs qui peuvent ensuite être relayés par un système d’information dynamique : les informations sur le nombre de places disponibles et leur localisation. Un système de réservation peut être mis en place que ce soit via l’abonnement de transport ou avec un lecteur de plaque, les réservations pouvant être différenciées selon les types de déplacement (favorisant l’écomobilité par exemple). Ce système permet également d’analyser et d’améliorer la gestion du stationnement via la collecte des données d’occupation pour identifier les heures de pointe, les profils d’usagers, les types de déplacements.

D’autres aménagements peuvent être réalisées pour favoriser la fluidité de la circulation au sein des PEM, la création de zones « dépose-minute » situées proche de la gare (limitant la durée de stationnement et favorisant les arrivées en covoiturage) est l’exemple le plus commun. Par exemple le PEM de Belleville-en-Beaujolais intégré dans le SERM Lyonnais qui plutôt que d’agrandir ces espaces de stationnement à préférer opter pour la mise en gestion de plusieurs zones de stationnement afin de privilégier certains usagers (covoiturage, habitants en fonction de l’éloignement de la gare) permettant aussi une souplesse d’évolution dans le temps.

Image 5 : plan de la répartition des zones de stationnement du PEM de Bellevile-en-Beaujolais

Source : AREP/CC de Saône en Beaujolais, webinaire Cerema

Aménagements pour les piétons :

Des aménagements et des services à destination des piétons sont indispensables afin d’inciter leur pratique, ce travail est à réaliser aux abords du PEM mais également à une échelle plus large.

Parmi les aménagements pour les piétons, on peut citer les cheminements sécurisés, continus et lisibles : trottoirs larges, éclairage, traversées courtes et sécurisées (plateaux ralentisseurs par exemple), revêtements confortables, abris pluie/soleil. Il faut également veillez à ce que ces aménagements soient accessibles pour les PMR (avec des mises à niveau, des revêtements spécifiques, des ascenseurs ou rampes PMR)

Dans l’enceinte du PEM la priorité de circulation doit être piétonne, en réduisant les vitesses de circulation, en aménageant des traversées surélevées et des marquages lisibles. Les espaces publics du PEM et alentours doivent être agréables à fréquenter avec des espaces d’attente, de charge d’appareils informatiques, de travail, de végétalisation ainsi qu’une signalétique intuitive. Le PEM de Rennes est un bon exemple de cette prise en compte du piéton avec sa passerelle piétons sécurisée, la continuité des trottoirs vers les commerces et ces espaces de travail.

Image 6 : PEM de la Gare de Rennes Métropole

Source : SNCF Gares Et Connexions -AREP / Photographe : Mathieu Lee Vigneau

Aménagements pour les cyclistes :

Favoriser l’intermodalité cycles/TC dans les PEM passe également par l’aménagement de voie cyclables et par l’implantation de plusieurs services en gare et aux alentours.

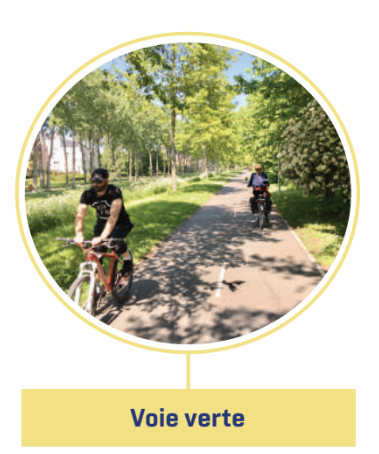

Le premier axe est l’aménagement de cheminements cyclables continus et sécurisés, par le biais de pistes, voies vertes ou bandes cyclables selon le trafic, les vitesses de circulation observées et les largeurs disponibles. Le raccordement de ces installations à des itinéraires cyclables existants permettent d’assurer une continuité des déplacements depuis les pôles générateurs de flux vers les PEM. La signalétique vélo sur le trajet et au sein du PEM est également primordiale afin de guider les cyclistes jusqu’aux équipements et services vélo. De nombreux territoires travaillent dans ce sens. C’est le cas notamment du PEM de Brignoud (CC Grésivaudan, futur SERM Grenoblois). Les travaux prévoient des aménagements cyclables raccordés au PEM avec une voie verte de 4 mètres (mise en service prévue en 2028). C’est aussi le cas pour le SERM de Montpellier avec l’aménagement d’uune voie verte entre Lunel et Marseillargues sur 3.7 km en 2021.

Images 7 & 8 : Voie verte Lunel – Marsillargues (Schéma et Photographie)

Source : Lunel Agglomération

En plus des aménagements d’autres services doivent être mis en place pour favoriser l’usage du vélo :

• Stationnements vélos sécurisés et couverts avec recharge VAE, permettant aux cyclistes de garer leur vélo rapidement et de façon sécurisée. Ces dispositifs favorisent l’intermodalité en réduisant la crainte du vol ou du vandalisme et en offrant une solution rapide de stationnement,

• Ateliers vélo ou services de réparation/gonflage rapide sur site. Permet l’entretien de base des vélos (crevaison, réglages…). Cela favorise la fiabilité du vélo comme mode de déplacement quotidien

• Des casiers sécurisés pour stocker ses affaires (équipement vélo, vêtement de pluie) améliorant le confort de cycliste

Le PEM de la gare Nantes est un modèle concernant les services vélo avec un format d’abonnement permettant l’accès à 1216 places de stationnement adaptés pour les vélos électriques avec des bornes de recharge, les vélo Cargos et longtails via des emplacements grand format, des stationnement adaptés PMR. Concernant les autres services, l’espace dispose de casiers pourvus de prises électriques ainsi qu’un atelier de réparation.

Images 9 & 10 : Services vélo du PEM de Nantes Métropole

Photographe Léo Hureau

Dans les PEM de grande importante il est déterminant d’installation d’un système de vélo en libre-service et sur plusieurs pôles clés du territoire comme à Saint-Malo avec le réseau Vélo MAT avec des VLS en gare, aux arrêts de transport en commun (Car, TAD).

Image11 Emplacement de stationnement des vélos en libre-service au PEM de Saint-Malo

Source : Ville de Saint-Malo

Ces aménagements et services encouragent, sécurisent et rendent légitime l’usage du vélo pour les trajets vers le PEM.

Aménagements pour les transports en commun :

L’attractivité des transports en commun moindre dans les espaces ruraux et périurbain est principalement imputable au cadencement et à l’amplitude horaire de ces services dans ces espaces, représentant un coût d’exploitation trop important pour les collectivités au vu du nombre d’usagers. Dans les cadres des PEM rattachés à un SERM, il est essentiel d’harmoniser la cadence et l’amplitude horaire des bus avec celle du SERM afin de faciliter les correspondances. Pour les communes les plus denses la création de lignes de rabattement fréquentes et directes via un bus express ou car à haut niveau de service (BHNS) est préconisée. Le transport à la demande est quant à lui plus favorable sur des territoires ruraux où la fréquentation des lignes de transports traditionnelles est plus faible au regard du coup qu’elles représentent.

Image 12 : Carte du nouveau réseau MAT (janvier 2025)

Source : Saint-Malo Agglomération

Le BHNS de Nantes, desservant un arrêt à proximité de la gare et du tram ainsi que le BHNS d’Aix-en-Provence desservant lui aussi la gare (s’intégrant dans la futur SERM Aix Marseille Provence 2030) sont deux exemples d’une intégration d’un BHNS connectant un PEM desservi par un SERM. Concernant le transport à la demande, l’agglomération de Saint-Malo a fait le choix de convertir une partie de son réseau de ligne continue en arrêt de transport à la demande ainsi que de créer des nouveaux arrêts de TAD pour mailler plus équitablement le territoire et offrir une alternative à la voiture dans les territoires les plus enclavés (arrêt de TAD en bleu sur la carte).

Enfin, un travail peut également être réalisé sur la tarification avec la mise en place d’une billettique unique ou de carte d’abonnement réseau. La Communication et lisibilité de l’offre sur une application unique, en temps réel mais aussi au niveau du PEM avec des arrêts et des noms de lignes établis (les changements d’exploitants ou d’échelle pour le réseau entrainant parfois des changement s de nom et donc de la confusion) est primordiale.

Le recours à la voiture dans les pratiques intermodales, notamment celles de longues distances est toujours importante voire en augmentation.

Les enjeux d’aménagements lié à l’intermodalité voitures sont un produit du système voiture national poussé par les politiques de mobilité depuis plusieurs décennies. Les solutions pour diminuer son influence passent par l’encadrement de cette pratique: l’intermodalité voiture est obligatoire pour certaines personnes mais il faut viser à ce qu’elle ne soit pas la solution majoritaire.

Le développement modes doux au sein des PEM et d’autant plus intéressant dans le cadre du SERM qui visent un cadencement régulier ainsi qu’une sobriété des déplacements. La diminution de l’intermodalité voiture/SERM et TC en général au profit de l’intermodalité modes doux/SERM et TC a des conséquences au- delà des PEM : sur les écosystèmes avec la moindre artificialisation pour des places de stationnement dans le contexte de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). Pour les habitants avec moins de nuisances sonores, atmosphérique, une meilleure qualité paysagère et enfin la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique.

EXPERTISES TERRITOIRES : WEBINAIRE SERM :

WEBINAIRE DU 13 JUIN 2025 : COMMENT ANTICIPER L’ARRIVEE D’UN SERM SUR MON TERRITOIRE

WEBINAIRES DU 19 SEPTEMBRE 2025 : LA PLACE DE LA VOITURE DANS LES PEM DES SERM

https://www.expertises-territoires.fr/jcms/pl1_530939/fr/services-express-regionaux-metropolitains-serm

https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/services-express-regionaux-metropolitains-serm

PUBLICATIONS :

CYPRIEN RICHER - L'EMERGENCE DE LA NOTION DE "POLE D'ECHANGES" : ENTRE INTERCONNEXION DES RESEAUX ET STRUCTURATION DES TERRITOIRES CST:12075 - LES CAHIERS SCIENTIFIQUES DU TRANSPORT - SCIENTIFIC PAPERS IN TRANSPORTATION, 30 NOVEMBRE 2008, 54 | 2008 - HTTPS://DOI.ORG/10.46298/CST.12075

CYPRIEN RICHER, GILLES BENTAYOU, BERTRAND DEPIGNY. LES POLES D’ECHANGES, DE LA GESTION DE L’INTERMODALITE AUX NOUVEAUX ENJEUX POUR L’ESPACE PUBLIC. TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES & MOBILITE, 2018

BURCIN YILMAZER, CYPRIEN RICHER. DEMARCHES INNOVANTES D’INTERMODALITE, DE HUBS ET POLES D’ECHANGES DANS LES TERRITOIRES PEU DENSES. RAPPORT DE RECHERCHE DU

PROJET TELLI – TRAIN LEGER INNOVANT, LIVRABLE L1.2.1, CEREMA; SNCF; RAILENIUM; FERROCAMPUS. 2025

LISA ANDRE :LA PERTINENCE DES POLES D’ECHANGES MULTIMODAUX PERIPHERIQUES POUR LES USAGERS FACE A L’EVOLUTION DE L’ACCUEIL DES DIFFERENTS SERVICES DE CARS INTERURBAINS LE CAS DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE – JUIN 2018 MEMOIRE DE MASTER 1 – UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES

La stratégie nationale bas carbone (SNBC), décline par secteur d’activité les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’il est nécessaire d’atteindre pour respecter les Accords de Paris de 2015 et limiter le réchauffement climatique à 1.5 °C. Ces objectifs sont déclinés en budgets carbone et donnent le rythme des efforts à fournir d’ici 2050.

Le secteur des transports, secteur le plus émetteur avec 32 % des émissions de GES en France en 2023, doit fournir des efforts non négligeables pour décarboner ses activités. Le levier principal étant de permettre un report modal de la voiture individuelle vers d’autres mobilités bas carbone, telles que les transports en commun ou le vélo par exemple.

En effet, d’ici 2030, les émissions doivent être réduites de 27% par rapport aux émissions de 1990, un cap non enclenché encore malgré les avertissements multiples.

Et le développement des infrastructures cyclables en est un levier important. Ces infrastructures, qu’elles soient situées en ville, en zone périurbaine, ou en zone rurale, doivent être qualitatives et robustes pour assurer le service requis et limiter les interventions d’entretien dans le temps.

Il est donc question de faire le lien entre les objectifs territoriaux déclinés de la SNBC et les projets d’aménagement qui viennent impacter les émissions du territoire..

Tout commence par la réalisation d’analyse de cycle de vie des travaux réalisés dans le cadre des aménagements cyclables en intégrant le maximum de données adaptées :

- La production et mise en œuvre des produits de construction (couche de forme, couche d’assise, couche de fondation, revêtement, panneaux de signalisation, peinture, bordures, etc.)

- Le transport des produits de construction entre les lieux de production et le site d’aménagement

- Le traitement des déchets de chantier et en fin de vie des aménagements

- Les typologies de travaux ponctuels de réparation et d’entretien des voiries sur une durée de vie fixée, y compris le renouvellement des marquages au sol ou le renouvellement des panneaux de signalisation.

Une fois ces données caractérisées en termes de quantitatifs, l’association de celles-ci aux données environnementales adaptées venant des bases de données reconnues (Inies, Empreinte, EcoInvent, etc…) est nécessaire pour obtenir les émissions de GES totales engendrées par le projet.

La réalisation de cette étude ACV peut être l’occasion de réaliser différents scénarios d’aménagement et de caractériser les émissions totales selon la nature des revêtements par exemple. Ces évaluations de GES permettent particulièrement de mettre en avant les fausses bonnes idées en termes d’aménagement, selon les usages prévus pour les voies cyclables. Par exemple le stabilisé, revêtement très carboné notamment lorsqu’on le renouvelle à fréquence régulière étant donné sa durée de vie faible, devient la solution la plus émettrice de GES, ici de très loin devant deux typologies d’enrobé à froid très bas carbone.

Le temps de retour carbone, indique le temps au bout duquel les émissions générées par les travaux d’aménagement seront compensées par les cyclistes utilisant ces nouveaux aménagements.

Nous avons testé et réalisé des calculs sur une piste cyclable unidirectionnelle en milieu rural, et il s’avère que cette piste à un temps de retour carbone de l’ordre de 5 années.

Pour finir, le calcul des émissions de GES des aménagements cyclables ne doit pas être le seul indicateur au fait d’aménager le territoire ou non pour développer la pratique du vélo, sinon une comparaison stricte avec les émissions de GES des infrastructures routières pour la voirie et toutes les émissions générées par les voitures faciliterait l’exercice.

Mais ce calcul permet de disposer d’un choix éclairé lorsqu’il s’agit de considérer l’ensemble des impacts environnementaux d’une opération, et de réaliser les bons choix en matière de revêtements et de matériaux.

De manière plus globale, les analyses de cycle de vie devraient être étendues de manière systématique aux travaux publics.

Impact du stationnement sur le report modal

Pour comprendre le lien entre le stationnement et le report modal, il convient de s’intéresser aux déplacements domicile-travail. Quels sont les déterminants principaux du choix modal ? De nombreux facteurs sont à considérer :

Une enquête menée dans le Canton de Vaud et à l’échelle du Grand Genève, sur un échantillon de plus de 4 500 actifs en 2018 confirme ces hypothèses. Cette enquête évalue les conditions de stationnement pour les usagers se rendant en voiture au travail. Parmi ces derniers, une proportion importante des utilisateurs fréquents de la voiture pour le motif travail (77 %) disposent d’une place disponible sur le lieu de travail. A contrario, les actifs qui utilisent de manière très ponctuelle la voiture (moins d’une fois par mois pour le motif travail) ont recours à d’autres modalités de stationnement. Ils sont plus nombreux à utiliser, par exemple, les parkings en accès public (20 % contre 11 % pour les utilisateurs fréquents) ou à se garer dans la rue (20 % contre 7 % pour les utilisateurs fréquents).

Les conditions de stationnement sont, selon cette enquête, l’élément déterminant l’utilisation de l’automobile pour les déplacements domicile-travail.

En effet, plus le stationnement sur le lieu de travail est garanti et gratuit pour l’employé, plus il aura tendance à utiliser sa voiture. On peut estimer que ce constat s’applique aussi au stationnement résidentiel. Dans le cadre de la construction de nouveaux logements, plus le stationnement est garanti, plus les futurs habitants auront tendance à être des usagers quotidiens de la voiture.

Vision pour l'Avenir, solutions pour diminuer le stationnement

Afin de favoriser d’autres modes, il convient d’étudier les solutions pour diminuer le stationnement. Les mesures d’incitation au report modal sont un levier évident pour motiver une diminution de stationnement. En effet, une part modale de la voiture amoindrie est un argument en faveur de la réduction du stationnement.

Il semble y avoir une boucle de rétroaction positive entre la diminution stationnement et le report modal depuis la voiture vers des modes de déplacements plus durables. Encourager les citoyens à se diriger vers des solutions d’écomobilité est un aspect crucial de la solution.

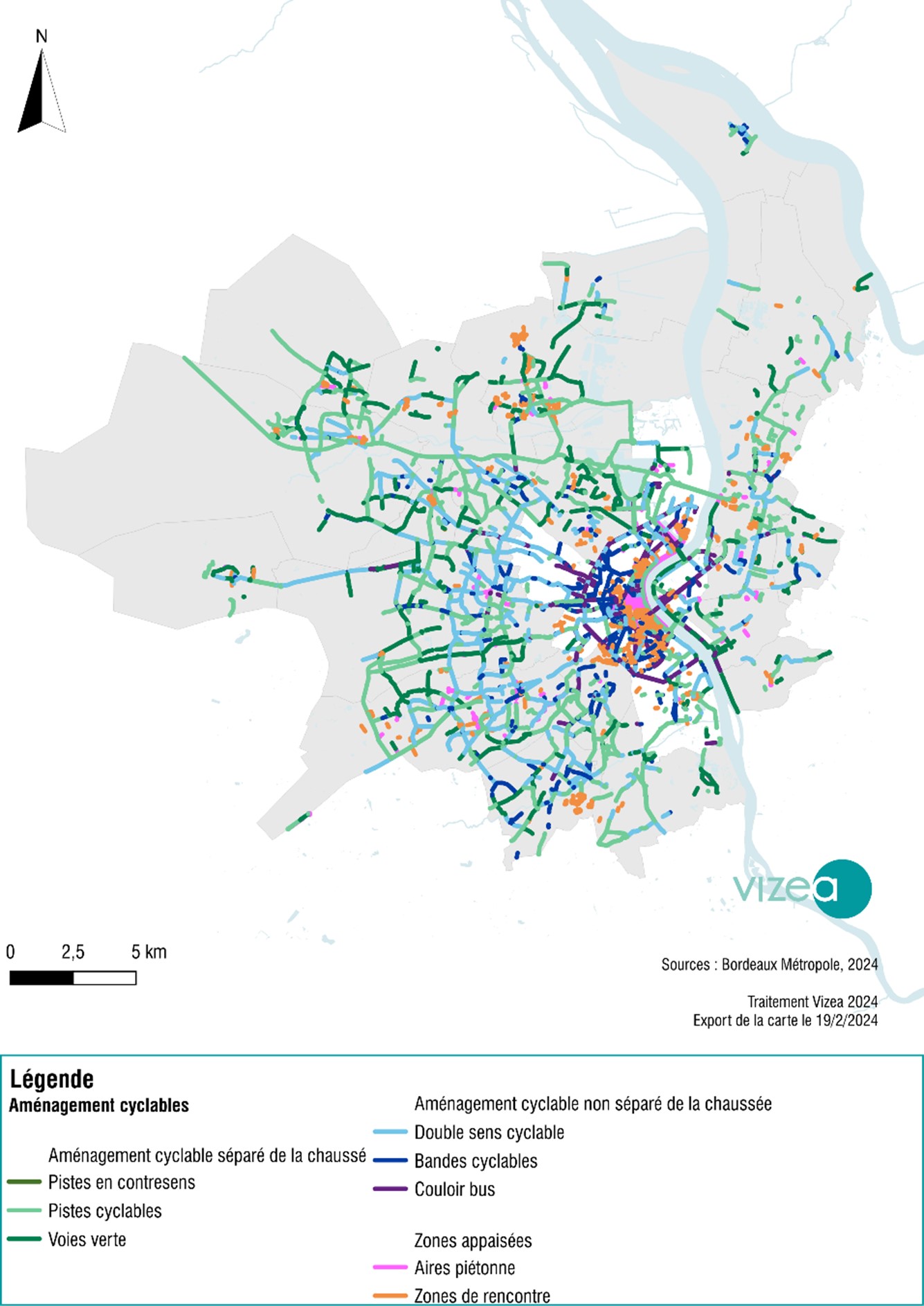

Réseau cyclable aménagé au sein de Bordeaux Métropole

Bénéfices de l'autopartage sur le stationnement et la circulation automobile

Au-delà du développement de solutions alternatives à la voiture, une planification urbaine durable prenant en compte le stationnement dans le cadre plus large du développement urbain doit être envisagée. Cela signifie concevoir des quartiers où les services et les commodités sont accessibles à pied ou à vélo, réduisant ainsi la dépendance à la voiture. Mutualiser les places de stationnement dans les zones résidentielles et les zones commerciales. Les projets de développement devraient également inclure des infrastructures de transport en commun efficaces et un maillage d’aménagements cyclables dès le début de la conception.

La question du stationnement ne doit plus être envisagée comme un élément isolé, mais comme une composante intégrale d'une stratégie de mobilité urbaine. Cette intégration implique de repenser l'espace urbain pour favoriser l’usage de l’écomobilité. Mais aujourd’hui, certains acteurs ont le sentiment que diminuer l’offre de stationnement condamne l’attractivité d’un espace commercial ou d’une zone résidentielle.

Une réflexion doit se poursuivre sur les emplacements pertinents des espaces de stationnement, par exemple, une liaison entre le stationnement et les nœuds de transports multimodaux.

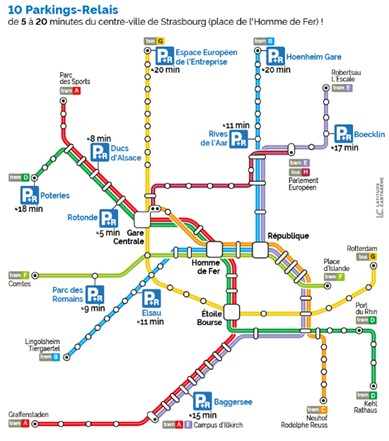

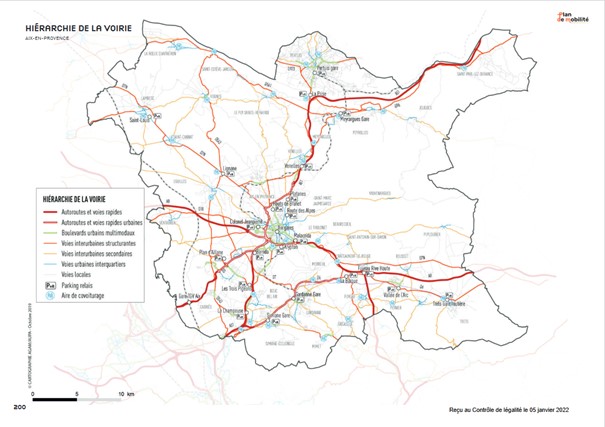

La création de parkings relais en périphérie des villes peut encourager les usagers à utiliser les transports en commun pour leurs déplacements en centre-ville. Ces parkings, combinés à des tarifs de stationnement dynamiques et à des abonnements intégrés aux transports en commun, peuvent faciliter et inciter au report modal et à l’intermodalité. Des exemples de l’efficacité de cette stratégie peuvent être observés à Strasbourg et à Aix-en-Provence.

Exemples de Réussite

Strasbourg est souvent citée comme un exemple de réussite en matière de politique de stationnement et de mobilité. La ville a réduit le nombre de places de stationnement en centre-ville tout en développant son réseau de tramway et en améliorant ses infrastructures cyclables. Ces mesures ont conduit à une réduction significative de l'utilisation de la voiture en centre-ville au profit de l'utilisation des transports en commun (14 % de part modale en 2019) et du vélo (passant de 7.6 % en 2009 à 11 % en 2019).

Réseau des parking relais du réseau de transport strasbourgeois. Source : CTS -strabourg.eu

Aix-en-Provence est un autre exemple de la périphérisation du stationnement avec une requalification du centre historique en Aire Piétonne où seuls les habitants peuvent accéder en voiture. La collectivité a mis en place un réseau de parking-relai avec 3 zones tarifaire en fonction de la proximité avec le centre historique. En parallèle du développement des parkings relais, la municipalité a entamé un processus de suppression de stationnement dans le centre-historique (Place des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun notamment), dans le quartier des facultés (Avenue Schuman) pour créer des espaces piétonnisés qualitatifs.

Cette stratégie n’a pas résolu tous les enjeux liés à la voiture dans la commune mais a permis de retrouver des espaces piétons qualitatifs.

Réseau de parkings relais autour du centre-ville d'Aix-en-Provence. Source : Plan de Mobilité Métropole Aix-Marseille

Conclusion

L'analyse de la situation du stationnement et du report modal en France révèle une complexité et des défis considérables, mais aussi des opportunités significatives pour l'avenir des villes. Le lien entre le stationnement et l’utilisation de la voiture est indéniable, les études menées, notamment en Suisse, montrent que l’offre de stationnement disponible participe grandement à l’utilisation de la voiture. Cela appelle à une réflexion profonde sur la manière dont l'espace urbain est organisé et utilisé.

Aujourd’hui, le stationnement est vu comme un vecteur d’attractivité aussi bien résidentielle que commerciale. Peu de collectivités souhaitent prendre le « risque » de diminuer l’offre en stationnement bien que dans certains cas, elle soit déjà supérieure à la demande. Cet article a montré les bénéfices pour les collectivités de la réduction du stationnement : la stationnement présente un coût élevé d’aménagement, d’entretien. Le diminuer permet également un gain de place dans l’espace public pouvant être affecté à d’autres vocations, une diminution de la voiture avec ses propres bénéfices associés (environnement, santé, qualité de l’espace urbain).

Les politiques de stationnement ne peuvent plus être envisagées de manière isolée, mais doivent être intégrées dans des stratégies de mobilité urbaine plus larges qui favorisent des modes de transport durables et réduisent la dépendance à la voiture.

Les exemples de réussite dans des villes comme Strasbourg et Aix-en-Provence démontrent qu'il est possible de transformer l'espace urbain de manière à améliorer la qualité de vie, réduire l'impact environnemental et encourager un report modal efficace. Ces transformations ne sont pas seulement bénéfiques pour l'environnement et la santé publique, mais elles contribuent également à créer des villes plus inclusives.

Cela implique de repenser les espaces urbains, non comme des lieux de passage pour les véhicules, mais comme des espaces de vie pour les personnes. L’aménagement urbain doit être conçu de manière à encourager le report modal, à améliorer l'accès aux transports en commun, à promouvoir les modes de déplacement doux, et à rééquilibrer l'utilisation des espaces urbains.

Sources :

Création : mardi 26 mars 2024

Écrit par Pierre-Antoine GRARE

À l'heure où les défis environnementaux et sociétaux pressent les territoires de repenser les mobilités, le report modal, passage d’un mode de déplacement (ici, la voiture individuelle vers des moyens de transport alternatifs comme les transports en commun, le vélo ou la marche) à un autre devient un enjeu majeur.

Cette transition ne se limite pas uniquement au développement de l’offre des solutions alternatives (aménagements cyclables, covoiturage, transports en commun, ...) elle implique aussi une redéfinition de la manière de concevoir l’espace urbain, notamment le stationnement des voitures.

Le recours à la voiture prépondérante dans notre société est lié à l’importance du « système voiture » en place aujourd’hui. Le système automobile comprend plusieurs maillons qui ensemble forment un système implanté historiquement dans notre société. Ce système comprend :

Ces maillons sont, pour la majorité d’entre eux, ancrés dans notre société depuis des décennies si bien que l’aménagement urbain a été façonné par la dominance du système automobile dans les déplacements des individus.

Dans cet article, nous allons explorer comment l’offre de stationnement et le développement des mondes actifs sont intrinsèquement liés pour favoriser le report modal. En s'inspirant d’exemples de différentes villes françaises, cet article vise à offrir une réflexion sur l’impact du stationnement sur les choix de mobilité quotidienne, les modalités de sa réduction ainsi que le potentiel de report modal.

Le stationnement des voitures joue un rôle fondamental dans la configuration des villes et dans les choix des mobilités des usagers. En effet, les collectivités ont le pouvoir de favoriser des habitudes de déplacements, d'influencer la qualité de vie et de déterminer l'efficacité du report modal. L’aménagement urbain centré sur la voiture, y compris le stationnement abondant, encourage l'usage de véhicules personnels, exacerbant ainsi le problème de congestion, de pollution et d’utilisation des sols.

La congestion urbaine est un défi majeur pour les villes françaises. Les embouteillages récurrents ne sont pas seulement une source de frustration pour les usagers, mais ils contribuent également de manière significative à la pollution atmosphérique. La qualité de l'air dans de nombreuses villes françaises souffre des niveaux élevés de pollution générés par les véhicules à moteur. Cette situation implique des risques pour la santé publique et va à l'encontre des engagements environnementaux.

Enfin, la place du stationnement automobile, particulièrement en milieu urbain, limite la disponibilité d'espaces pour le développement des autres modes (zones piétonnes, aménagements cyclables, …) ou les espaces verts. Cette dominance de l'espace public pour la voiture reflète et renforce la priorité donnée aux véhicules. Aujourd’hui des initiatives pour changer la vocation des places de stationnement voiture vers un autre usage se développent, ils témoignent d’un mouvement vers une réduction de la place de la voiture.

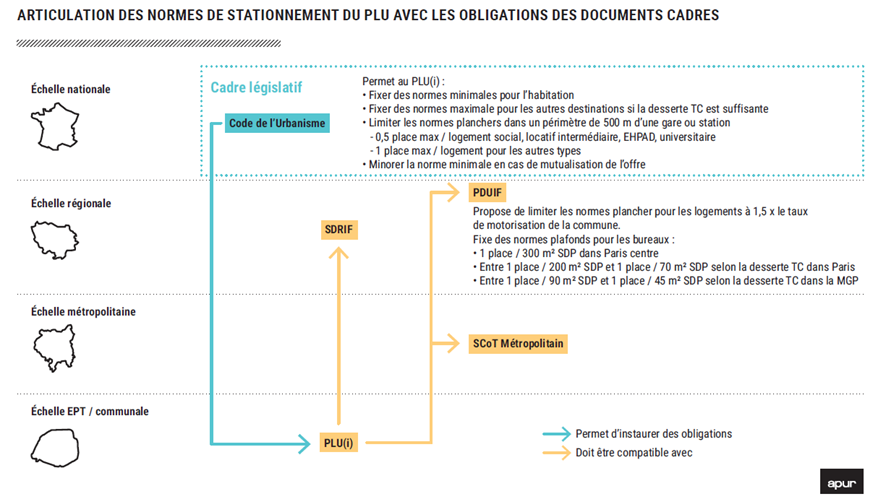

En France, la place accordée au stationnement est un reflet de l'histoire et de l'évolution des villes. Au fur et à mesure de l’émergence du système voiture de nombreuses villes françaises se sont adaptées et ont façonné l’urbanisme autour de la voiture. Cela a entraîné un déséquilibre de l’espace public en mettant à disposition un nombre élevé de places de stationnement, tant publiques que privés. L’aménagement d’espaces de stationnements dédiés aux véhicules motorisés est réglementé par le droit français dont plusieurs codes imposent des normes minimales et/ou maximales selon la destination dans le cadre de construction de bâtiments neufs ou de rénovation :

Cadre législatif du stationnement en France

Tout PLU ou PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) se doit de respecter les normes établies dans le cadre législatif du Code de l’urbanisme. L’article (Art L151-31 à L151-37 et R151-44 à R151-46) du Code de l’Urbanisme inscrit les obligations et possibilités en matière de création de stationnement dédié aux véhicules motorisés hors voirie (et sur voirie lorsque le PLU vaut PDU, Plan de déplacements urbains).

Pour les constructions à destination d’habitations, le code de l’urbanisme permet de fixer des normes minimales pour les espaces de stationnement des véhicules motorisés. Actuellement, le code de l’Urbanisme ne fixe pas ni n’impose de fixer de norme maximale.

Dans le cas de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, de logements locatifs intermédiaires, d’établissements d’hébergement des personnes âgées ou encore de résidences universitaires, les normes minimales ne peuvent excéder une place par logement. Pour toutes les autres destinations, le code de l’urbanisme permet au PLU(i) de fixer des normes plafonds à ne pas dépasser.

Lorsque les constructions sont situées dans un périmètre situé moins de 500 m (à vol d’oiseau) d’une gare ou station de transport public guidé ou de TCSP, transport collectif en site propre (articles L151-35 et L151-36), et que la qualité de la desserte le permet, le code de l’urbanisme limite les exigences minimales imposables de stationnement. Le stationnement minimal dans ce contexte est encadré de la façon suivante :

Dans ces périmètres de proximité d’une desserte de transport qualitative, il est possible de fixer un nombre maximal d’aires de stationnement plus restrictif que sur le reste du territoire pour les constructions n’ayant pas à destination l’habitat.

Si une mutualisation de l’offre de stationnement ou dans le cadre d’un programme d’autopartage est réalisée ; le code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’une réduction de l’obligation de minima stationnement jusqu’à 15%.

Actuellement, le code de l’urbanisme laisse donc une marge de manœuvre importante aux collectivités pour fixer le nombre de place de stationnement. Aucun maximum n’est imposé, les minimums réduits peuvent être appliqués dans certains cas, mais cela reste à l’appréciation de la collectivité. Sauf que la facilité de stationnement encourage l'utilisation de la voiture individuelle et engendre une saturation des espaces, créant une perception de manque et alimentant la demande. La voiture prend une place de plus en plus importante sur l’espace public. Ce phénomène souligne le besoin de repenser la gestion du stationnement, non seulement pour améliorer la fluidité du trafic et la qualité de l'air, mais aussi pour libérer de l'espace qui pourrait être réaffecté à des usages plus bénéfiques pour le territoire.

Dans une étude réalisée par Bruno Cordier pour le compte de l’association Association Qualité Mobilité (mars 2023), l’auteur indique que le stationnement en voirie en France est aujourd’hui constitué de 71 millions de places (dont 70 millions gratuites), cela représente en moyenne 1,85 place de stationnement public par voiture, induisant une emprise au sol totale de 875 km². Il explique également que le coût annuel pour les collectivités des places gratuites est d’environ 12 milliards d’euros, dont environ 5 pour la mise à disposition du foncier, 3 pour l’amortissement des aménagements et 4 pour l’entretien.

Des initiatives pour la réduction le stationnement peuvent être portées par de nombreux acteurs : les collectivités, les citoyens mais aussi les promoteurs immobiliers.

Création : 26 mars 2024

Écrit par Pierre-Antoine GRARE

Un peu de contexte…

En 2019, la loi LOM a rebattu les cartes de la compétence mobilité dans les territoires.

La réflexion sur la possibilité de prise de compétence par les EPCI a soulevé de nombreuses questions : quelle est l’échelle la plus pertinente pour mettre en place une politique de mobilité ? Comment prendre en compte les spécificités locales tout en développant des politiques mobilités cohérentes ne s’arrêtant pas aux frontières administratives de nos territoires ?

Un webinaire pour échanger sur ces défis

Pour tenter de répondre à ces questions deux acteurs nous partageront leurs retours d’expériences :

📌 Découvrez le replay ici

3 raisons de revoir notre webinaire

Si vous n’êtes pas encore convaincu.es, voici trois raisons de venir profiter de ce moment de partage d’expériences avec nous :

Création : 15 février 2024 Écrit par Hugo MELCHIOR

Lorsqu'il s'agit du vélo, qu’importe l’effort mobilisé pour transmettre, convaincre, sensibiliser, rien n’est plus fort que d'en faire soi-même l’expérience. C’est sur ce principe que se base mai à vélo. Et la période choisie n'est pas anodine : d'une part c'est le retour des beaux jours, d'autre part la durée d'un mois est idéale pour construire de nouvelles habitudes.

Quelle stratégie peut donc être plus diaboliquement efficace que d’organiser un défi qui consiste à faire le plus de trajet domicile-travail à vélo ou le plus de kilomètres à vélo et de donner tout le mois de mai comme plage à ce défi ? D’autant plus que le mauvais temps ne reviendra qu’en automne et que ces nouvelles habitudes pourront donc se consolider tout le printemps et tout l’été.

Pendant toute la durée de ce défi, les usagers seront encouragés par des évènements festifs : randonnées à vélo organisées par de multiples acteurs, ateliers d’autoréparation et d’entretiens de leur vélo, visionnages de films, ateliers de marquage anti-vol de leur vélo, bourses au vélo, etc. Ils seront peut-être même applaudis par des évènements clapping ou passeront sous une holà de militants de l'action « protège ta piste ».

Depuis 2020, année de création de l'opération, il y a un avant et un après « Mai à Vélo » : de nombreux usagers changent leur habitudes et de nombreux territoires voient la progression de la part modale du vélo ne cesser d’augmenter.

C’est une bonne nouvelle, pour tous ces néo-pratiquants de la mobilité cyclable et mais aussi pour tous les autres, il ne faut cesser de le rappeler : plus de déplacement à vélo, c’est moins de... CO2, moins de pollution atmosphérique, moins de nuisances sonores, moins de particules fines émises, moins de congestion du réseau routier et des transports en commun, moins de sédentarité et de tous les risques pour la santé qui l’accompagne, plus d’autonomie pour les jeunes, plus d’inclusion dans la mobilité pour tous, plus de bonheur pour tous.

Chez Vizea nous sommes convaincus depuis toujours que le vélo a une grande place à prendre dans la mobilité et cela fait plus de 8 ans que nos urbanistes et nos ingénieurs, spécialistes ou experts dans la mobilité durable et notamment cyclable, accompagnent toutes les collectivités qui le souhaitent dans le développement de leur système et de leur culture vélo.

En ce mois de mai 2024, Vizea participe aussi à « Mai À Vélo », car le Pôle Mobilité n'a de cesse de développer la culture vélo au sein même de l'entreprise et de ses autres pôles : Bâtiment, Urbanisme, Territoire, Transition Environnementale des Entreprises... Alors suivons-nous dans le défi kilométrique sur GéoVélo !

Vive le vélo !

Pour aller plus loin, ci-dessous deux articles concernant le développement du vélo en milieu urbain et en milieu rural :

Création : 3 mai 2024 - Écrit par Fabien SANIAL

Aujourd’hui en France, 33 millions de véhicules sont en circulation. A eux seuls, ils sont responsables de 54 % des émissions sur les 121 millions de tonnes de CO2 émises par le secteur des transports en 2018. Si l’Europe veut pouvoir tenir ses engagements en faveur du climat, elle devra diminuer d’ici 2028 de 80 % ses véhicules roulant au diesel ou à l’essence.

Pour aller dans ce sens, la France prévoit l’arrêt définitif de la commercialisation de véhicules à moteurs thermiques pour 2035. Mais s’il est envisageable de se passer de la voiture dans les plus grandes villes, les modes de vie en milieu rural ou même dans certaines zones urbaines moins bien desservies en transports en commun sont très dépendants de ce mode de transport.

Il est donc urgent de trouver des solutions de mobilité applicables et durables en milieu rural. Les autorités organisatrices des transports se heurtent à plusieurs questions. Quelles solutions de mobilité privilégier dans les territoires ruraux ? Comment identifier le juste investissement pour développer des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle dans des territoires accueillant peu d’usagers ? Afin de répondre à ces questions et d’accompagner au mieux les territoires vers une politique de mobilité décarbonée, Vizea a créé le réseau points-nœuds multimodal.

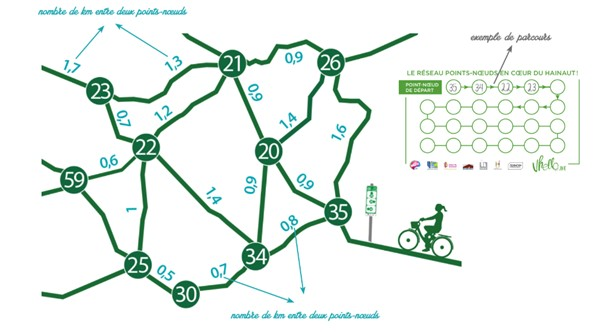

Le concept points-nœuds (« knooppunten » en néerlandais) est une stratégie éprouvée dans la planification du réseau cyclable. Elle permet de développer à moindre coût l’usage du vélo pour des déplacements quotidiens et de loisirs.

Développée notamment dans le nord de la France et en Belgique, cette stratégie propose aux cyclistes un maillage de voies ponctué par des « points-nœuds ».

Ces carrefours identifiés et numérotés permettent aux usagers de composer leurs parcours en choisissant leurs lieux de départ et d’arrivée ainsi que leurs points d’étape.

Figure 1 Principes du réseau points-nœuds vélo

Le réseau points-nœuds multimodal, inspiré du réseau points-nœuds vélo, et imaginé par Vizea est un mode d’organisation des mobilités constitué d’un maillage de lignes de mobilité desservant des points-nœuds multimodaux appelés PNM.

Ceux-ci sont répartis sur le territoire afin que chaque habitant puisse y accéder à moins de 10 kilomètres de chez lui.

Cette véritable innovation, par son maillage du territoire et l’agrégation des différents services déployés par les transports publics, les transports du secteur privé, mais aussi les citoyens eux-mêmes, répond aux enjeux de mobilité durable des territoires ruraux.

Les points-nœuds multimodaux sont des pôles d’échanges regroupant différents services de mobilité et facilitant le passage d’un mode de mobilité à un autre.

Ce réseau permet ainsi :

Les points-nœuds multimodaux sont des pôles d’échanges multimodaux développés en collaboration avec les communes dans lesquelles ils sont implantés. Ce sont des lieux où les transports et l’urbanité se rencontrent. Ils doivent assurer trois fonctions simultanément :

Figure 2 Exemples de localisation pour implanter des points-nœuds multimodaux

Leur localisation est déterminée, en premier lieu par la présence de services de mobilité : gare routière, gare ferroviaire, aire de covoiturage... Dans le cas d’une création d’un point-nœud dans un territoire non desservi par une voie ferrée ou une ligne de bus, le point-nœud est localisé, dans la mesure du possible sur un espace central, facilement identifiable et accessible : place du village, parking de la mairie...

Pour cela, plusieurs principes d’implantation sont définis :

Les points-nœuds multimodaux peuvent avoir un rayon d’action allant jusqu’à 300 mètres dans lesquels se trouvent des services de mobilité interconnectés entre-eux. Les interconnexions doivent être faciles, naturelles et lisibles.

Les services développés dans les différents PNM peuvent être de nature variée, en lien avec le système vélo ou le covoiturage, les transports collectifs ou encore l’autopartage. Des services de mobilité évitée comme des espaces de coworking, des box-relais ou encore des distributeurs de produits locaux peuvent également y être implantés.

Ces PNM doivent être facilement identifiables par les usagers grâce à un mobilier urbain spécifique comme des totems présentant une carte du réseau points-nœuds dans son ensemble ainsi que les services disponibles à proximité.

Chaque PNM est identifiable par un numéro et un nom qui lui est propre.

Plus qu’un simple maillage de pôles d’échanges multimodaux sur le territoire, le RPNM permet de faciliter les déplacements entre les différentes polarités.

Les points-nœuds multimodaux sont reliés entre eux par des lignes de mobilité : lignes de bus ou de car, lignes ferroviaires, lignes de covoiturage…etc adaptées aux usagers potentiels des différents points-nœuds qu’ils desservent. La correspondance entre les différents modes de transport est rendue la plus agréable possible grâce à l’organisation de l’espace public et l’implantation de services adaptés.

Un travail sur la fréquence et l’amplitude horaire des différentes lignes de transports en commun doit être réalisé afin de faciliter les déplacements multimodaux et de rendre possible l’optimisation des temps d’attente grâce aux services localisés dans le point-nœud desservi.

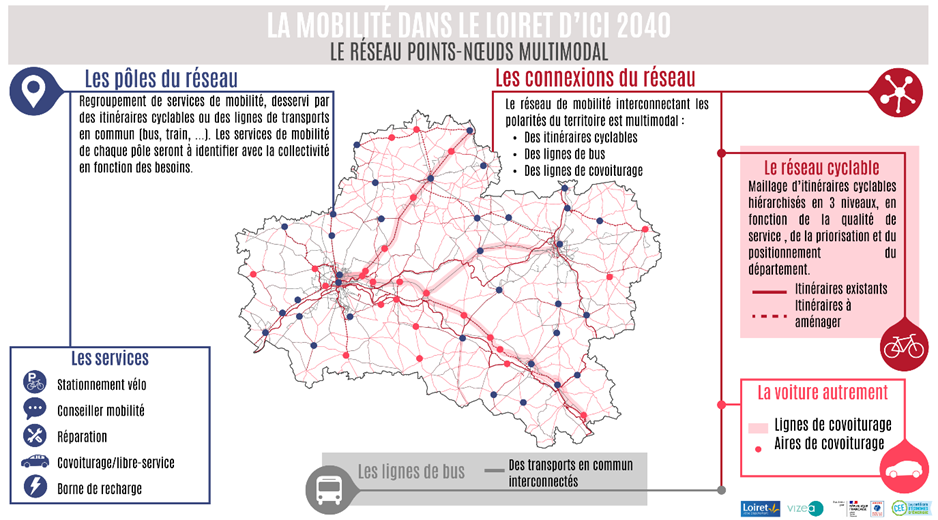

Figure 3 Le RPNM du Loiret

Le réseau points-nœuds multimodal est conçu comme un système de mobilité intégrant l’ensemble des solutions et des acteurs de la mobilité du territoire, publics comme privés. Chacune de ses composantes permet de faire fonctionner ce système. L’objectif est de limiter les ruptures de la chaine de déplacements liées à des maîtres d’ouvrages différents qui créent involontairement des obstacles ou des freins aux déplacements des usagers.

Un système de tarification et un outil unique de navigation permettent d’utiliser n’importe quelle offre de mobilité des points-nœuds grâce à la mutualisation des espaces et du système de billettique.

La localisation des points-nœuds multimodaux doit permettre une proximité avec les usagers du territoire. Chaque zone résidentielle, principaux employeurs, établissements d’enseignement, commerces et services est situé à moins de 10 kilomètres d’un point-nœud multimodal. Les points-nœuds permettent à tous les habitants d’un territoire, quelle que soit leur commune de résidence, de profiter d’une offre de mobilité alternative à la voiture individuelle à moins de 10 km de leur domicile.

Un réseau cyclable permet le rabattement vers le PNM dans un rayon de 6 kilomètres (soit 15 minutes à vélo). Les voies départementales ou communales accueillant un trafic de moins de 1000 véhicules par jour peuvent être jalonnées pour les cyclistes afin d’identifier l’itinéraire vers le PNM le plus proche.

Le développement des PNM prend en compte les usages actuels et futurs du territoire dans lequel il est implanté afin d’identifier le bon dimensionnement du pôle et des lignes de mobilité.

C’est pourquoi les PNM sont hiérarchisés entre eux, ce qui permet de définir le bon niveau de service et d’investissement. Ainsi dans le cas d’un PNM implanté dans un contexte plutôt rural, de petites navettes seront préférées à l’implantation d’une ligne de bus plus importante. Alors que dans le PNM principal du département, les services seront plus variés et plus conséquents (ex : gare, ligne régulière de TC).

Les solutions de mobilité développées dans le cadre du RPNM permettent de proposer aux usagers des solutions alternatives à la voiture individuelle adaptées à leurs besoins. Dans chaque PNM, le bouquet de services à développer est développé en collaboration avec les communes via un travail collaboratif. Le réseau points-nœuds multimodal permet aux usagers d’accéder à une offre de mobilité plus respectueuse de l’environnement, notamment dans les secteurs où la voiture thermique est la seule solution pour les déplacements quotidiens.

Pour les collectivités, le RPNM permet de répondre à un souci d’efficacité financière. En effet, les services de mobilité proposés sont adaptés à chaque points-nœuds multimodal et les coûts d’aménagement et de gestion peuvent être mutualisés à l’échelle du territoire couvert par le RPNM.

Le RPNM est également un outil de revitalisation des territoires puisqu’il permet d’attirer de nouveaux usagers dans le territoire du PNM. Par sa concentration de services, chaque point-nœud devient un pôle d’attractivité. Dans les territoires ruraux des bâtiments inutilisés peuvent avoir une nouvelle vie. Les locaux appartenant à la SNCF et situés dans les gares ou haltes fermées au public peuvent par exemple être mis à profit pour mettre en place des cafés-vélo ou encore des lieux multiusages pouvant accueillir momentanément des commerces itinérants, ateliers de réparation vélo…

Figure 4 Les conditions de réussite du RPNM

Le modèle du RPNM est particulièrement adapté aux territoires ruraux puisqu’il permet de proposer des solutions de mobilité alternatives là où la voiture est le principal mode de transport.

Dans les territoires urbains, le RPNM permettra de faciliter l’intermodalité et la communication autour des solutions de mobilité ou des services déjà existants.

Ce maillage a été mis en place sur le territoire du Loiret, un territoire aux enjeux de mobilité divers. Il a ainsi permis au département, ne possédant pourtant pas la compétence mobilité, de développer une politique de mobilité innovante encourageant les comportements de mobilité plus durables.

Le premier composant du système vélo est son réseau cyclable. Ce dernier doit être continu, interconnecté, hiérarchisé et autant que possible sécurisé. C’est aussi le composant du système vélo qui demande le plus d’investissement. En milieu urbain, il est facile de justifier la création de pistes cyclables car le ratio quantité d’usagers par kilomètre d’aménagement sera très bon. Il ne sera pas du tout le même en milieu rural.

Créer un réseau cyclable en milieu rural en équipant des départementales de pistes cyclables ou de voies vertes pour reconnecter différents bourgs de quelques centaines d’habitants à la polarité la plus proche représente un investissement très important, pour un nombre d’usagers potentiels faible. Nous verrons dans cet article quelques solutions pour quand même créer des continuités cyclables, notamment en utilisant le maillage routier secondaire et les chemins ruraux.

Le but d’un réseau cyclable est de pouvoir se déplacer dans l’espace (au moins deux dimensions donc) à vélo. Cela parait être un truisme, pourtant aujourd’hui, dans la majorité des territoires, ce réseau cyclable n’existe pas.

Si l’on souhaite augmenter la part modale du vélo, il est donc nécessaire de « penser réseau ».

L’une des caractérisations les plus importantes du réseau est sa hiérarchisation. Hiérarchiser le réseau cyclable permet de compartimenter les questions que l’on se posent à son sujet :

Une hiérarchisation implique donc une échelle avec deux extrémités. D’un côté les voies qui se veulent les plus structurantes possibles, qui sont souvent les aménagements phares des territoires : les « autoroutes à vélo » ou Réseau Express Vélo. Plusieurs villes ont mis un grand coup d’accélérateur cette dernière décennie pour faire naître ce type de réseaux cyclables très reconnaissables comme :

Pour ne pas citer Paris et de son RERV, voir l'article de Manon ROLLET à ce sujet.

Mais qu’y a-t-il de l’autre côté de l’échelle de la hiérarchisation ?

Quid des réseaux cyclables dans les territoires moins denses ? De ces réseaux secondaires qu’il faut aménager sur de nombreux kilomètres pour desservir un potentiel d’usagers plus faible ? Comment les aménager ? Quel budget leur consacrer ?

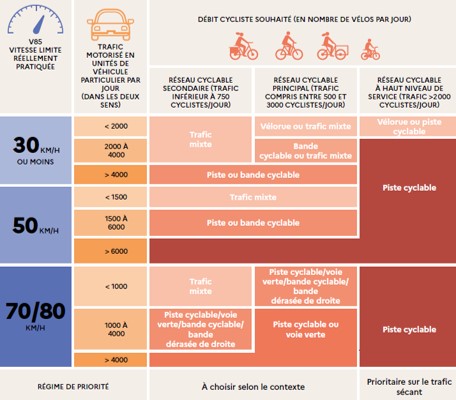

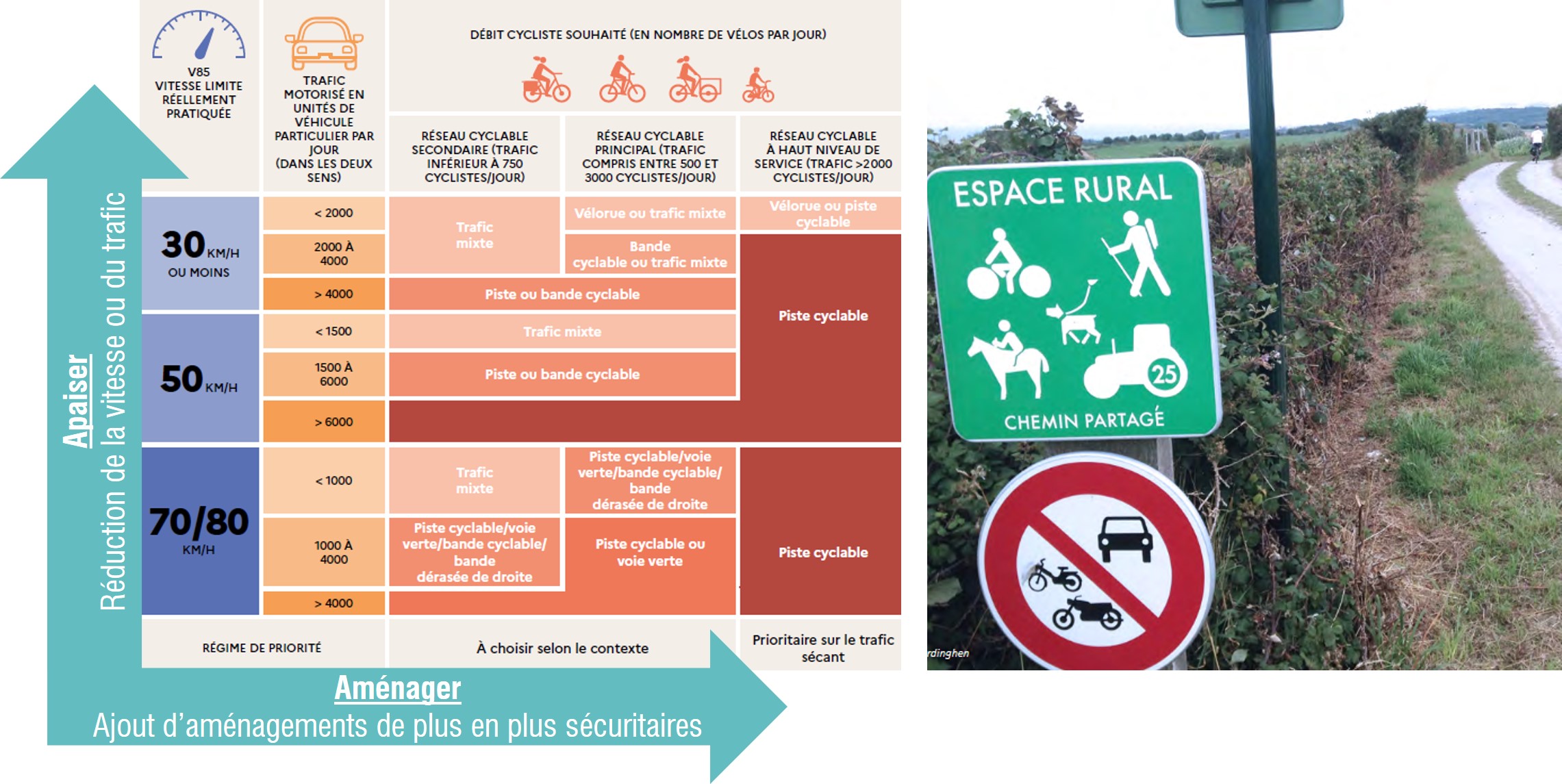

Les recommandations du CEREMA concernant les types d’aménagement sont assez parlant sur ce sujet :

Figure 2 Aide au choix des aménagements en fonction de la circulation motorisée et du nombre de cyclistes attendus. Rendre sa voirie cyclable, CEREMA, 2021

Pistes cyclables, ou voie verte, séparation totale du trafic motorisé donc, apparaissent nécessaires dès lorsque que le trafic dépasse la vitesse de 50 km/h ou 70 km/h et un niveau d’importance respectivement de 6 000 ou 4 000 véhicules par jour, ce qui ne correspond qu’à un niveau de trafic modéré pour une départementale.

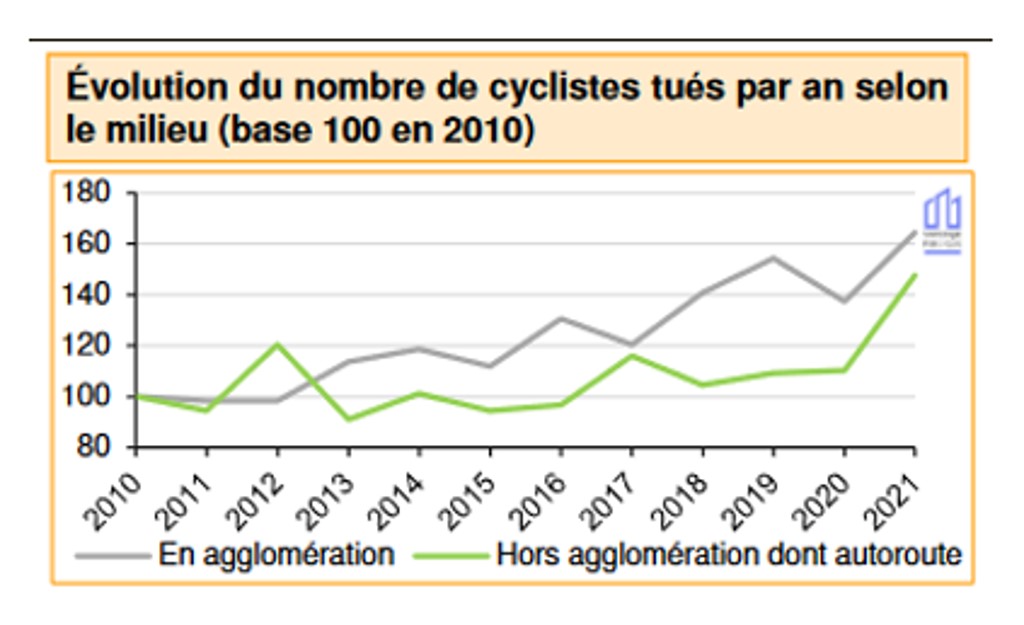

Les premières préconisations d’aménagement conseillées par le CEREMA sont identiques pour des itinéraires utilisés par 5, 10, 50 ou 750 passages de cyclistes par jour. C’est-à-dire que le coût d’aménagement au km sera similaire entre un itinéraire très utilisé reliant un bourg densément peuplé et sa zone d’activité périphérique située à 3km, et un itinéraire qui permet de connecter un petit bourg isolé à la commune centre de son territoire, 9km plus loin. Le raisonnement est pourtant sans erreur : même pour 10 cyclistes, les exigences de sécurité sont les mêmes. En fonction de l’environnement dans lequel circulent ces personnes à vélo, de la vitesse ou du niveau de trafic, il est nécessaire de les sécuriser. Ce raisonnement est de plus appuyé par l’importante augmentation du nombre d’accidents de la route ayant entraîné le décès d’un cycliste, particulièrement marqué en territoire rural. Selon le bilan de l’accidentalité de l’année 2021 de l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière paru en septembre 2021, alors que la progression de la pratique cycliste a progressé de +31 % en milieu urbain et +14 % en milieu rural, la mortalité a augmenté de +7 %, en milieu urbain et +37 % en milieu rural, soit 4 fois plus vite en milieu rural.

La sécurisation des déplacements cyclables en milieu rural est une nécessité.

Figure 3 Bilan Accidentalité 2021, ONISR, septembre 2022

Un dilemme se pose alors : si les territoires doivent créer leur réseau cyclable hiérarchisé, notamment à l’échelle intercommunale, comment répartir les budgets annuels d’aménagement ? Est-ce que la priorisation des axes qui bénéficient du plus fort enjeu de report modal doit reléguer à un futur lointain l’aménagement des itinéraires de connexion vers les bourgs éloignés ?

Si ce potentiel de report modal des secteurs denses pèse dans la balance, la sécurité des usagers et le désenclavement des territoires ruraux, souvent aussi déconnectés du réseau de transport en commun, pèse dans l’autre plateau.

Il faut trouver des solutions à prioriser pour ces territoires.

Si l'aménagement de voies vertes ou de pistes cyclables en bordure de départementales, dans une fourchette de 250 à 300 milles euros du kilomètre permettrait de créer des itinéraires cyclables plus directs et donc plus concurrentiel de la voiture comme celles qui existent au Pays-Bas, en France certains bourgs devraient attendre des décennies avant d'avoir leur liaison de réalisée.

Aménagement de pistes cyclables bidirectionnelles le long de routes, en milieu rural à environ 20 km au Sud d'Amsterdam, Google Map, Pays-Bas

La couleur rouge a été rajoutée par-dessus la photo pour localiser les aménagements.

En attendant, il semble intéressant de rechercher d'autres solutions à plus court terme pour reconnecter au maximum les territoires entre eux et aux centralités. Il se trouve que nos territoires ruraux possèdent un réseau de voies particulièrement dense qui pourraient être le premier support de la mobilité cyclable : routes communales secondaires, chemins agricoles, chemins forestiers, etc.

Concernant les routes communales secondaires, ces dernières sont caractérisées par la hiérarchisation du réseau routier. Une voie est secondaire, si un autre axe que cette dernière est plus structurant, c’est-à-dire, s’il permet d'effectuer le même trajet pour un « coût » de trajet inférieur (le coût d'un trajet est fonction de son temps de parcours et de la distance à parcourir).

L'intérêt d'utiliser ces axes secondaires, est qu'ils peuvent accueillir une circulation cyclable en mixité avec le trafic et donc permettre de construire un réseau cyclable à moindre frais, à la condition que le trafic y soit très faible, soit inférieur à 1 000 véh/jour. Nous appelons ces itinéraires des itinéraires conseillés.

La réalisation de ces itinéraires cyclables conseillés repose alors sur de la signalétique de sensibilisation et d'information des automobilistes, les informant qu'ils circulent sur un itinéraires cyclables.

Il est possible d'améliorer encore la cyclabilité sur ces axes, non pas en les aménageant, mais en les apaisants, par une réduction drastique de la vitesse et du trafic, voire en supprimant le trafic.

Photos : Schéma CEREMA Et ADAV livret CodeDeLaRue 2022

Le coût économique de l'aménagement est donc dérisoire, équivalent à l'itinéraire conseillé. Il s'agira d'installer de la signalétique, voire une barrière amovible de type voie verte. Cependant un autre coût doit être ici acquitté, il s'agit d'un coût politique. Puisque la voie était avant praticable en voiture, mais ne l'est plus. Un tel projet doit alors être porté politiquement, et potentiellement bénéficier d'un accompagnement au changement, le temps que soit vécu l'expérience de ses avantages pour contrebalancer le sacrifice de l'usage motorisé.

Le trafic est alors en toute conscience supprimé sur l'axe secondaire et reporté sur l'itinéraire principal, pour donner une place sécurisée aux modes doux… et aux engins agricoles, surtout en chemin rural.

Un autre type de voie doit attirer notre attention pour réaliser des liaisons cyclables en territoire rural : le chemin rural.

Selon le Code Rural (Article L161), les chemins ruraux appartiennent à la commune, sont affectés à l'usage du public et ne sont pas classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Selon le même code, un chemin à l'usage du public est présumé appartenir à la commune, sauf preuve contraire fournie par ceux qui s'en prétendent propriétaire (les contestations sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire).

De nouveaux questionnements sont soulevés par ces chemins :

En effet, le chemin rural, même s'il est d'usage public, est aussi un outil de travail vital pour l'agriculteur. Il lui permet d'accéder à ses parcelles: de la simple voiture banalisée afin d’aller réaliser une inspection de ses cultures jusqu’à la moissonneuse batteuse. De plus, ce dernier n'est pas encore habitué à faire des rencontres sur ces chemins, voire ne le souhaite pas.

L’action de penser la cohabitation entre ces deux usagers : cycliste et agriculteur est donc une étape primordiale, et il ne faut pas commettre l’erreur de la sous-estimer. Penser la cohabitation peut se faire en deux étapes :

La première étant de construire les règles d’usages sur ces chemins. Des règles claires permettraient de réduire les conflits. Ne pas être d'accord avec la règle commune est moins conflictuel que de camper chacun sur sa règle individuelle.

Les questions à trancher peuvent être :

Il pourrait être intéressant de coconstruire ces règles entre agriculteurs et associations de cyclistes, ces dernières ayant tout intérêt à participer pour gagner des itinéraires cyclables sécurisés.

Ma seconde est de réussir à bien afficher, communiquer et sensibiliser sur la règle.

Signalisation de la route Wikimedia Commons

En comparaison à la route communale, le chemin rural soulève à nouveau les questions du choix du revêtement.

Ce dernier doit s'intégrer dans son environnement, qui sera ici plus naturel que routier. Il doit être plutôt roulant pour un usage cyclable en tout temps. Il doit être solide pour résister durablement aux passages et aux entrées et sorties des engins agricoles. Il doit être accessible en termes de coût, car le ratio nombre d'usagers sur longueur de l'itinéraire sera défavorable à un aménagement couteux.

L'expérience de ces types de chemin a été réalisée, notamment à Caen La Mer en 2021.

Un chemin rural de 800 mètres a bénéficié d'un réaménagement pour être rendu cyclable et permettre une continuité d'environ 2km entre Rosel et Gruchy.

Les travaux ont compris une reprise de la structure du chemin, en stabilisé renforcé, à partir de matériaux même du chemin (40 cm de profondeur de grave et de terre), broyé, malaxé et renforcé avec du liant hydraulique routier (LHR), le tout réalisé par une même machine en un seul passage. Ce procédé permet d’éviter le transport et l’apport de matière première dans des sites parfois difficiles d’accès. Il nécessite cependant des analyses de sol en amont pour vérifier la faisabilité.

Trois semaines de prises sont nécessaires avant d’y ajouter un revêtement de surface au choix. Ce procédé a été choisi pour sa résistance dans la durée, et pour assurer la mixité d'usage vélos/engins agricoles. Le chemin est roulant avec un très bon niveau de service pour les vélos (cyclable par tout temps et assure un bon ratio vitesse/effort) et il est résistant dans le temps au passage des engins agricoles.

Le coût de l'opération est de 45 000 Euros pour 800 mètres, soit 56 Euro du mètre linéaire. En contrepartie, le chemin devient complètement imperméable.

La cyclabilité de notre territoire dépend de la présence d’un réseau continu, sécurisé et offrant un niveau de service correct. En attendant un hypothétique futur, peut-être non souhaitable et non pertinent, où toutes les routes départementales seront doublées de pistes cyclables ou de voie verte sécurisées, il est important que des itinéraires cyclables apparaissent même dans les territoires ruraux, les cyclistes les utiliserons.

Le focus suivant, sera de sécuriser les carrefours incontournables dans un trajet vélo à la campagne.

SOURCES

- https://www.sudouest.fr/societe/securite-routiere/charente-maritime-les-cyclistes-souhaitent-des-panneaux-partageons-la-route-14614972.php

- https://www.cerema.fr/fr/actualites/mobilites-territoires-peu-denses-quelle-place-velo-quels

- https://goo.gl/maps/YdtVtrKQkLVZKEMb

- https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2022/01/ADAV_livret_CodeDeLaRue_2022.pdf

- https://www.cerema.fr/fr/actualites/mobilites-territoires-peu-denses-quelle-place-velo-quels

En France, l’usage du vélo a considérablement évolué ces dernières années : entre 2019 et 2021, une augmentation de 28% des trajets à vélo a ainsi été enregistrée1. L’INSEE recensait en 2021 une utilisation du vélo sur 5% des déplacements domicile-travail dans un rayon de moins de 5km. Cette donnée traduit l’important potentiel de développement du vélo comme moyen de transport quotidien.

Dans ce contexte, les politiques publiques développent les territoires en faveur de cette mobilité alternative, notamment en zone urbaine (aménagement de pistes cyclables et de voirie sécurisée, aides à l’achat et subventions…). Toutefois, des problématiques persistent quant à la sécurité et au stationnement des vélos dans les espaces privés.

En 2020, le Rapport d’enquête « Cadres de vie et sécurité » du Ministère de l’Intérieur dénombrait 226 000 ménages victimes de vols ou de tentatives de vols de vélos, pour un total de 194 000 vols « aboutis »,

démontrant la nécessité de sécuriser, dès la conception, les espaces dédiés au vélo. Cela s’appliquant dans les bâtiments mêmes (stationnements en rez-de-chaussée ou sous-sol) mais également à l’extérieur, avec des abris couverts et sécurisés situés à moins de 50m d’une entrée principale. La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) a ainsi renforcé la réglementation liée au stationnement sécurisé des vélos dans les ensembles de logements, de bureaux, les lieux de travail, les services publics et les ensembles commerciaux, tant pour les constructions neuves que pour les bâtiments existants.

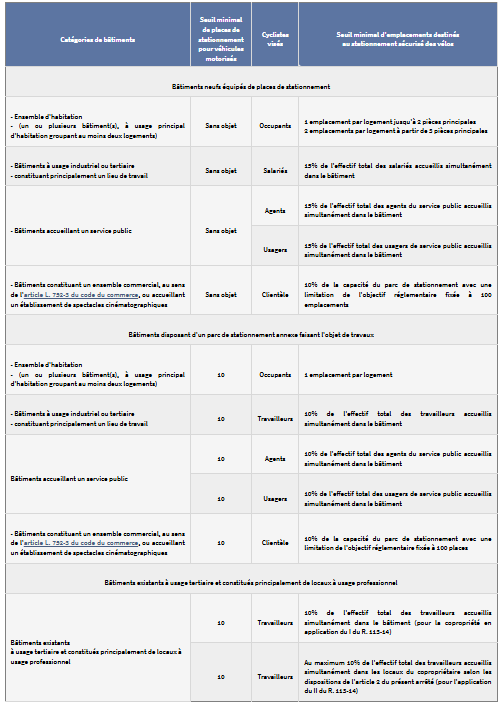

Dans ce cadre, la réglementation concernant le stationnement vélo en France (Code de l’urbanisme, Code de la construction et de l’habitation) a récemment été actualisée :

L’article L.111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation fixe ainsi des obligations minimales pour le stationnement des vélos. Cela s’applique pour les immeubles d’habitation (stationnement dédié aux résidents), de bureaux (stationnement dédié aux salariés), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant un lieu de travail (stationnement dédié aux salariés), les bâtiments accueillant un service public (stationnement dédié aux agents ou aux usagers), un ensemble commercial ou un établissement cinématographique (stationnement dédié à la clientèle).

La réglementation concerne enfin les bâtiments neufs lors de leur construction, les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, si celui-ci présente une capacité initiale de 10 places, et les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.

Source : Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments

En septembre 2022, le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a publié un guide d’aide à la conception, à destination des collectivités locales, des acteurs de la construction, maîtres d’ouvrage, architectes, et de « l’écosystème vélo » amenés à accompagner la transition des mobilités. Ce guide se place comme un outil permettant d’apporter des mesures concrètes de conception, dans la continuité des évolutions du contexte réglementaire lié au stationnement sécurisé des vélos. Plus largement, il s’inscrit dans le mouvement de promotion du vélo comme moyen de transport quotidien, impulsé avec le Plan vélo et mobilités actives de 2018.

Ce nouveau guide de conception apporte des recommandations techniques, et des prescriptions en termes de surface, de disposition, d’éclairage et de fermeture des locaux, ou encore de signalisation, en fonction du type de bâtiment concerné. Il est rappelé que les espaces de stationnement doivent, d’une manière générale, être facilement accessibles depuis la voie publique et depuis l’entrée principale des bâtiments desservis, et permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Avec le développement des mobilités actives, les pratiques évoluent tout comme les formes de vélos. Le guide donne ainsi des recommandations pour les « vélos spéciaux » : biporteur, triporteur, vélo allongé, vélos cargos…

Un emplacement allant jusqu’à 1,20m de large et 2,60m de long est alors à considérer pour le stationnement de ces modes de déplacement. Le guide préconise 1 emplacement pour vélos spéciaux tous les 10 emplacements « classiques ».

Pour les cycles à deux roues, il est préconisé de privilégier des appuis-vélos et des arceaux (point de repère : un arceau de type U inversé, compris entre 65cm et 1m de long, et d’une hauteur de 80cm avec une entretoise). Les pince-roues sont proscrits, en raison d’un manque de stabilisation du vélo, et du fait qu’ils présentent un risque important de voilage des roues et de vol.

En cas d’espace restreint, d’autres solutions sont envisageables si celles-ci respectent les dimensionnements associés : dispositions resserrées sur un niveau, dispositions avec surélévation alternée de la roue avant, dispositions verticales, ou encore systèmes à deux niveaux. Ce dernier système, impliquant de hisser un vélo sur un second niveau à l’aide d’une rampe mobile, permet de densifier le rangement des vélos et de rentabiliser le volume de l’espace dédié. Il est toutefois à considérer qu’un tel système implique de plus larges allées pour les manœuvres (au moins 2,65 m), et ne permet donc pas de doubler la capacité de stationnement.

Système double rack / Photo : Vizea

L’éclairage étant un élément important de la lutte contre le vol, les espaces de stationnement doivent bénéficier d’un éclairage suffisant. Les éclairages à déclenchement automatique sont également présentés comme une solution économique, facilitant l’accès aux usagers et restant dissuasive.

Enfin, afin d’inciter à l’usage du vélo et de réduire les coûts d’équipement, la mise à disposition de stations d’entretien et de gonflage est largement recommandée

Local ajouré avec station de gonflage et réparation (avant livraison) / Photo : Vizea

Avec le développement et l’évolution des mobilités actives, il est important de considérer les formes autres que le vélo, comme par exemple les trottinettes, gyroroues, hoverboards…

Enfin, le stationnement sécurisé des poussettes est également à prendre en compte en complémentarité des locaux vélos. Ces emplacements doivent toujours être couverts, sécurisés, situés au rez-de-chaussée et séparés des espaces dédiés aux vélos dans la mesure du possible.

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, permettent aux acteurs du territoire et de la construction d’aller au-delà de la réglementation, et d’anticiper les besoins actuels et futurs des usagers, tant dans l’espace privé que public.

1Vélo & territoires, 2022

En février 2020, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France annonçait la participation financière de la Région au projet de RER V à hauteur de 50%. Ce projet de réseau cyclable composé de 9 lignes et imaginé par le Collectif Vélo Ile-de-France est un projet ambitieux ayant pour objectif d’encourager et de sécuriser les déplacements quotidiens des franciliens.

Mais comment une initiative citoyenne a pu bénéficier de financements de la part de la région Ile-de-France et devenir un projet phare de la politique régionale de mobilité ? Comment les usagers du vélo peuvent-ils être entendus et peser sur la scène francilienne de la mobilité parmi la diversité d’acteurs?

Souvent consultées lors des démarches de concertation dans le cadre de l’élaboration de politiques de mobilités à différentes échelles de territoire, les associations vélos sont souvent force de propositions grâce à leur connaissance du terrain et des besoins de la population. A l’échelle de l’Ile-de-France, leur multiplicité et diversité peuvent rendre leurs discours et attentes inaudibles pour les acteurs de la mobilité. C’est en partant de ce constat qu’en mars 2019, 23 associations ont choisi de réunir leurs voix et de donner naissance au Collectif Vélo Ile-de-France. Tous les départements de l’Ile-de-France y sont représentés.

“Il y avait un vide : il n’existait pas d’acteur associatif suffisamment puissant pour porter la question du vélo à l’échelle régionale”,

Stein van Oosteren, le porte-parole du Collectif.

Fédérateur, le Collectif Vélo Ile-de-France s’impose peu à peu comme un interlocuteur crédible auprès des différentes associations locales. Il est capable de relayer leurs attentes et propositions auprès des décideurs politiques comme la métropole du Grand Paris ou la Région Ile-de-France.

Le collectif est organisé en différents groupes de travail thématiques :

Aujourd’hui en Ile-de-France, les transports en commun sont saturés, les aménagements cyclables manquent de continuité alors que les utilisateurs du vélo augmentent depuis 2018 (encore plus depuis la crise sanitaire de 2020). Pour accompagner ces changements de comportements et pallier le manque de continuité cyclable, le Collectif vélo Ile-de-France a décidé de plancher sur un projet de réseau cyclable à l’échelle régionale.

En mars 2019, armés d’une carte et de leur connaissance du terrain, 10 bénévoles du Collectif Vélo tracent des premiers itinéraires sur une carte. Ils lancent ensuite un appel à contribution au sein de leur réseau de 4000 adhérents afin de travailler ensemble à l’élaboration d’un réseau cyclable à haut niveau de service, permettant de se rendre rapidement d’un bout à l’autre de la capitale et de l’Ile-de-France. Les bénévoles proposent des aménagements sur une cartographie participative, puis identifient ensemble les itinéraires structurant à prioriser.

9 lignes sont retenues. Elles permettront à terme, de relier les grands pôles de l’Ile-de-France grâce à des aménagements cyclables à haut niveau de service. 45% des aménagements proposés sont des aménagements sécurisés comme des voies vertes ou des pistes cyclables. Ils s’appuient sur des aménagements cyclables existants ou déjà projetés par les collectivités.

Le 7 décembre 2019, les 33 associations du Collectif Vélo Île-de-France (qui a accueilli de nouveaux membres depuis sa création) votent à l’unanimité les tracés définitifs du RER V.

Le collectif définit également des grands principes à respecter pour l’aménagements de ce réseau :

Ces quatre grands principes sont déclinés en différents types d’infrastructures cyclables. Quatre formes d’aménagements cyclables sont préconisées par le Collectif Vélo Ile-de-France, en accord avec les recommandations du Cerema :

Dans la brochure présentant son projet de RER V, le Collectif Vélo Ile-de-France invite les collectivités à s’en saisir.

« Pour qu’un tel projet voie le jour, l’engagement politique et financier de tous est nécessaire : Région, Ile-de-France Mobilités, la Métropole du Grand Paris, les départements, les établissements publics territoriaux, les intercommunalités et les communes. » Brochure RER V - Le Collectif Vélo Ile-de-France.

En 2017, la Région Ile-de-France s’engage dans l’élaboration de son Plan Vélo. Approuvé en 2021, ce document stratégique intègre une réflexion globale sur le maillage, les services et la promotion du vélo à l’échelle de l’Ile-de-France. Une feuille de route opérationnelle identifie à l’échelle territoriale quels sont les aménagements éligibles à des subventions. Cependant, le Plan vélo de la région Ile-de-France n’identifie pas d’itinéraire spécifique pour l’aménagement de liaisons cyclables. La Région décide alors de se saisir de l’opportunité que représente le RER V : un réseau cyclable pensé par ses usagers, répondant directement aux besoins du territoire en termes d’aménagements et de desserte du territoire.

En février 2020, la Présidente de Région, Valérie Pécresse annonce le soutien de la Région au projet de RER V. Le réseau sera financé à 50% par l’Ile-de-France. Le 27 mai 2020, la Région Ile-de-France vote par délibération son financement à hauteur de 300 millions d’euros soit 60% du prix total du réseau (500 millions d’euros, soit 2% du budget total du Grand Paris Express). Le plafond de subventions régionales par kilomètre aménagé passe donc de 55 000 à 1 millions d’euros et celui pour les points durs passe de 4 à 10 millions d’euros. Il s’agit du premier pas vers la concrétisation du RER V.

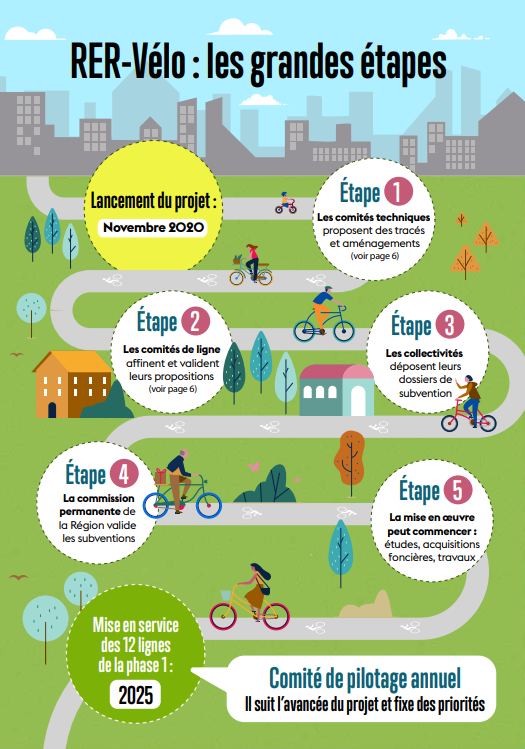

L’aménagement de ce réseau se fera en plusieurs étape :

Lancé en novembre 2020, le travail technique pour la réalisation du RER V débute avec un comité de pilotage de lancement en présence de la totalité des acteurs : la Région, le Collectif Vélo Ile-de-France, le Cerema, l’Institut Paris Région ainsi que toutes les collectivités maitrise d’ouvrage. Un an plus tard le travail technique est engagé sur la plupart des lignes. Au total, plus de 80 réunions sont organisées entre 2020 et 2021 afin de définir les différentes lignes et le cahier des charges des aménagements cyclables.

La région, qui prend le rôle de coordinateur et de financeur, anime des instances collégiales qui regroupent les maitres d’ouvrages des itinéraires (collectivités qui ont la compétence sur la voirie) et les associations. Ce travail s’appuie également sur l’expertise des partenaires du projet, le Collectif Vélo Ile-de-France, l’Institut Paris Région et le Cerema. Les maitres d’ouvrage des aménagements peuvent être, selon le contexte, les départements, les communes et leurs groupements, Ile-de-France Mobilités…

Ce travail de co-construction du cahier des charges s’articule autour de deux grandes instances :

Ces réunions ont permis la validation de plus de 200 km d’itinéraires. Des premiers dossiers de subvention ont été votés par la commission permanente de la région en novembre 2021 et ont permis de démarrer les travaux. Chaque année, des conférences régionales sont organisées afin de faire le point sur l’avancée du chantier.

Source : Construire le RER V en Ile-de-France, Région Ile de France

Pour évaluer l’opportunité de chaque ligne, différents critères sont étudiés :

En termes de faisabilité, la Région n’étant pas gestionnaire de voirie, elle s’appuie sur les collectivités maîtres d’ouvrage pour développer le réseau cyclable francilien. Par conséquent, les itinéraires retenus sont intégralement portés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage. Dans la mesure où ces itinéraires réutilisent en partie des aménagements cyclables existants, la part d’itinéraire réalisée est également prise en compte pour évaluer de manière réaliste sa faisabilité.

Afin de veiller à une qualité et une homogénéité des aménagements du RER V et dans l’esprit des principes définis par le Collectif Vélo Ile-de-France, un cahier des charges est élaboré. Chaque demande de subvention déposée par les maitres d’ouvrage doit respecter ce cahier des charges. Celui-ci reprend les caractéristiques techniques des aménagements proposés dans le projet initial du Collectif Vélo Ile-de-France.