Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), un puissant outil normé pour la réalisation de calculs environnementaux mais aussi une opportunité commerciale pour les industriels du secteur.

Les FDES, origine et utilité dans le secteur de la construction en France

Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) se sont progressivement imposées en France comme l’outil de référence pour quantifier et communiquer l’impact environnemental des produits de construction. Leur montée en puissance s’explique par l’évolution des réglementations et par le renforcement des exigences en matière de performance environnementale du bâtiment.

L’expérimentation E+C- (Énergie + Carbone -), expérimentation nationale démarrée en 2016, a constitué un tournant en intégrant pour la première fois l’impact carbone des matériaux dans l’évaluation environnementale des bâtiments. Elle a ouvert la voie à l’utilisation systématique des FDES pour documenter les émissions de gaz à effet de serre liées aux produits de construction.

Cette expérimentation a laissé la voie à la RE2020. Cette nouvelle réglementation environnementale, applicable depuis janvier 2022 pour les logements neufs, impose une évaluation du cycle de vie des bâtiments sur l’ensemble de leur durée de vie. La disponibilité de FDES associées aux produits des industriels devient alors un facteur clé, car elle permet d’obtenir des données spécifiques et représentatives, là où les données par défaut (MDEGD) sont pénalisantes.

En parallèle de l’évolution de ces expérimentations et réglementations, la base INIES a pu évoluer afin de suivre les besoins. Cette base rassemble aujourd’hui plusieurs milliers de FDES et PEP (Profil Environnemental Produit pour les équipements techniques – Semblable à une FDES mais répondant à une norme spécifique). Elle est consultée quotidiennement par les bureaux d’études, architectes, MOA pour réaliser les ACV bâtiment.

Sa croissance est exponentielle : en 2017, elle comptait environ 1 000 données environnementales, contre plus de 4 400 en 2024 et jusqu’à 5 800 en comptant les PEP (Baromètre 2025 de la base INIES, 2025).

Figure 1 : Logo RE2020, base INIES et label E+C-

Il existe aujourd’hui principalement 3 types de fiches sur la base INIES :

- MDEGD (fiches génériques) : Données environnementales par défaut, très défavorables (Coefficient de sécurité appliqué atteignant jusqu’à 30%)

- FDES / PEP collectives : Données environnementales représentatives pour un ensemble de produits

- FDES / PEP individuelles : Données environnementales valides pour un seul produit, très favorables

Les FDES sont établies selon la norme NF EN 15804 + A1 ou + A2, qui définit les règles communes pour les déclarations environnementales des produits de construction en Europe. Cette harmonisation garantit la comparabilité et la robustesse des résultats.

Ainsi, en moins de dix ans, la FDES est passée d’un outil optionnel, principalement mobilisé dans des démarches HQE ou BREEAM, à un élément incontournable et normé, intégré dans la réglementation française et reconnu au niveau européen.

La réalisation d’une FDES, des avantages multiples pour les industriels

La réalisation d’une FDES représente pour un industriel un investissement stratégique qui dépasse largement la seule conformité réglementaire. Les opportunités sont multiples, tant sur le plan commercial qu’opérationnel.

La réalisation d’une FDES implique normalement la présence de cette dernière sur la base INIES. Cette dernière est une vitrine pour les professionnels du secteur. Ainsi cette présence assure une meilleure visibilité auprès des prescripteurs (architectes, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage), qui privilégient naturellement les produits disposant de données environnementales spécifiques. De plus, la réalisation d’une FDES permet de se démarquer de la concurrence en valorisant la performance environnementale du produit. À titre d’exemple, certains industriels ont constaté une augmentation significative de leurs parts de marché dans les appels d’offres publics grâce à la mise à disposition de données spécifiques.

De plus, la réalisation d’une FDES repose sur une Analyse de Cycle de Vie (ACV) détaillée, qui met en lumière les postes les plus contributifs aux émissions de gaz à effet de serre ou à la consommation de ressources. Cet exercice constitue donc un outil de pilotage interne, permettant d’identifier des pistes d’écoconception et de réduction des impacts, qu’il s’agisse d’optimiser la consommation énergétique des procédés, de réduire les déchets, ou encore d’améliorer la durabilité des produits. En effet, la réalisation d’une FDES peut s’accompagner d’une démarche d’écoconception du produit afin de se démarquer sur le plan environnemental de ses concurrents mais aussi d’offrir un produit en accord avec les ambitions climatiques actuelles.

L’Analyse de cycle de vie, une approche concrète pour l’inventaire des impacts

L’analyse de cycle de vie (ACV) est un outil méthodologique d’évaluation environnementale définie par les normes internationales ISO 14040 et ISO 14044. Elle vise à analyser les impacts d’un produit, d’un service ou d’un procédé tout au long de sa durée de vie, du berceau à sa fin de vie (cradle to grave), en passant par la fabrication, le transport, l’utilisation et l’élimination des déchets. L’approche ACV est devenue un enjeu stratégique incontournable des nouvelles réglementations, et, de manière générale pour les entreprises, par la prise en compte de l’ensemble des impacts environnementaux.

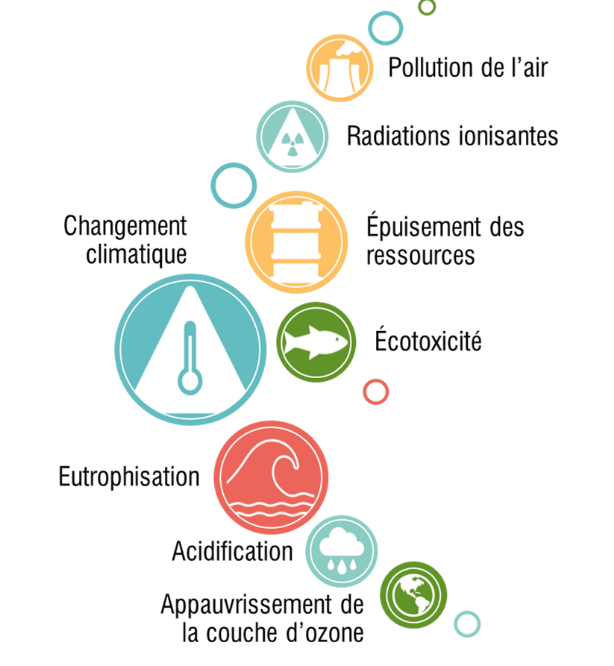

L’un des premiers enjeux de l’ACV est de fournir une vision globale et objective des impacts environnementaux d’une activité. Elle permet de dépasser l’approche partielle ou intuitive, souvent centrée sur un seul aspect visible pour prendre en compte des effets moins évidents mais significatifs, comme les émissions de gaz à effet de serre, l’eutrophisation, l’acidification ou encore l’épuisement des ressources naturelles. Cette approche permet par ailleurs de limiter les transferts de pollution d’une étape du cycle de vie.

Figure 4 : Exemple d'indicateurs en ACV, Vizea

La FDES repose ainsi sur une Analyse de Cycle de Vie (ACV)adaptée aux produits de construction par la norme EN 15804. Cette norme définit un cadre précis, garantissant la rigueur scientifique et la comparabilité entre produits.

Spécificités de l’ACV des produits de construction selon EN 15804 :

- Approche modulaire : l’ACV est découpée en étapes (modules), couvrant l’ensemble du cycle de vie :

- Production (modules A1-A3 : extraction, transport, fabrication)

- Construction (A4-A5 : transport vers le chantier, mise en œuvre)

- Utilisation (B1-B7 : entretien, réparations, consommation d’énergie/eau, remplacement)

- Fin de vie (C1-C4 : déconstruction, transport, traitement des déchets, élimination)

- Bénéfices et charges au-delà du système (D : recyclage, valorisation énergétique).

- Indicateurs environnementaux multiples : la FDES ne se limite pas au seul impact carbone (changement climatique), elle couvre une quinzaine d’indicateurs obligatoires, tels que l’acidification, l’épuisement des ressources, ou encore la consommation d’eau.

- Période de référence : pour les produits de construction, la durée de vie de référence (par ex. 50 ans pour un bâtiment résidentiel) doit être intégrée dans l’analyse.

- Vérification tierce partie : pour être publiée dans la base INIES, une FDES doit être vérifiée par un expert indépendant, garantissant sa fiabilité.

Cette approche globale et normée permet aux fabricants de disposer d’un outil à la fois robuste scientifiquement, reconnu réglementairement, et utile commercialement. Elle constitue la colonne vertébrale des FDES et la clé de leur crédibilité auprès des acteurs du bâtiment.

Méthodologie pour la réalisation d’une FDES

La réalisation d’une FDES est généralement réalisée en 3 étapes clés :

1- Lancement de la mission et ICV

2- Modélisation et analyse critique des résultats

3- Vérification par un tierce indépendant et publication sur INIES

La première étape est le lancement de la mission et la réalisation de l’inventaire du cycle de vie, appelé ICV. Tout commence par une réunion de cadrage entre le bureau d’étude et l’industriel afin de définir le produit à évaluer, l’unité fonctionnelle retenue, la durée de vie de référence et les scénarios de fabrication, d’usage et de fin de vie.

Une fois ce périmètre fixé, le travail se concentre sur la collecte des données. L’industriel fournit les informations spécifiques relatives à ses procédés de production : consommations énergétiques, matières premières, emballages, distances de transport ou encore modalités de mise en œuvre. De son côté le bureau d’étude complètes ces données par des données génériques issues de bases ACV. Toutes ces informations sont organisées dans un inventaire du cycle de vie, qui constitue la « photographie environnementale » complète du produit.

Cette phase dure généralement entre trois et cinq semaines, selon la complexité du produit et la disponibilité des données côté industriel.

La deuxième étape est celle de la modélisation et de l’analyse critique des résultats. Les données collectées sont intégrées dans un logiciel spécialisé d’ACV, par exemple OpenLCA, SimaPro ou Gabi. Ces outils permettent de reconstruire l’ensemble du cycle de vie du produit sous forme de processus interconnectés : matières premières, production, transport, mise en œuvre, utilisation et fin de vie. Le modèle ainsi créé calcule ensuite les flux de matière et d’énergie associés à chaque étape, puis les traduit en indicateurs d’impact environnemental grâce aux méthodes de caractérisation définies par la norme.

Le changement climatique, l’acidification, l’eutrophisation, l’utilisation des ressources, la consommation d’eau et la production de déchets figurent parmi les indicateurs obligatoires. Avant d’aller plus loin, le bureau d’étude réalise une analyse critique interne : il vérifie que les bilans massiques et énergétiques sont cohérents, compare les résultats avec des données de référence et teste la sensibilité de certains paramètres. Cette étape est essentielle pour sécuriser la suite du processus. Elle demande généralement entre quatre et six semaines.

La troisième étape est la vérification par un tiers indépendant, suivie de la publication dans la base INIES. Contrairement aux deux premières phases, qui sont entièrement portées par le bureau d’étude, cette dernière relève en grande partie de la responsabilité de l’industriel. En effet, c’est à lui de missionner et de financer un vérificateur indépendant reconnu par le programme INIES. Ce vérificateur analyse le rapport méthodologique rédigé par le bureau d’étude, examine la qualité des données et la conformité à la norme EN 15804/CN et au besoin demande des compléments ou de correction au bureau d’étude. Les échanges entre le vérificateur, l’industriel et le bureau d’étude peuvent prendre plusieurs semaines.

Une fois la fiche validée à la suite des potentielles reprises demandées par le vérificateur la FDES peut être déposée et publiée dans la base publique INIES, accessible à l’ensemble des acteurs du bâtiment.

Au total, le processus complet s’étend sur trois à six mois, en fonction de la disponibilité des données, du nombre d’itérations nécessaires et des délais liés à la vérification indépendante.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter notre fiche produit ici.