Construction durable – Le projet Démoclès, un pas de plus vers l’objectif 70% des déchets de chantier valorisés en 2020 !

- Création : 27 novembre 2014

- Écrit par Orian AUCHAPT

28 acteurs unissent leurs efforts au travers du projet Démoclès, lancé le 19 novembre dernier, pour améliorer le taux de recyclage des déchets de chantier du second œuvre.

Objectif 2020 : 70% des déchets de chantier valorisés !

La réglementation européenne, la feuille de route de la Nouvelle France Industrielle tout comme la loi de Transition Energétique tendent toutes vers cet objectif : la valorisation de 70% des déchets de chantier d’ici à 2020.

Pour l’ensemble des déchets du bâtiment, en construction neuve et en démolition/réhabilitation, (38 millions de tonnes annuelles), le taux actuel de valorisation constaté se situe autour de 50%. Mais si l’on se concentre sur les déchets de chantier de la seule phase de second œuvre (1/4 des déchets de chantier, en masse), ils ne sont plus que 30% à être recyclés. Etant donné la grande diversité de ces déchets, la plupart d'entre eux sont en effet détruits en mélange et donc peu recyclés.

Pour atteindre l’objectif 70% d’ici 2020, la priorité est donc de structurer la filière de recyclages des déchets de second œuvre !

Les enjeux : pas d’augmentation du coût de traitement des déchets + 10 000 emplois non délocalisables

Selon Hervé Grimaud, directeur général de Recylum, les entreprises des bâtiments déboursent 2,54 milliards d’euros chaque année dans la gestion de leurs déchets. L’objectif du projet Démoclès est d’atteindre l’objectif de 70% de taux de recyclage sans augmentation du coût global du traitement des déchets.

Au-delà de l’impact financier et environnemental, le projet pourrait créer près de 10.000 emplois non délocalisables, puisque le recyclage nécessite 15 fois plus de main d’œuvre que l’enfouissement.

Le projet Démoclès : 28 acteurs, 10 chantiers tests, 4 groupe de travail

C’est dans cette optique que le projet Démoclès a été lancé le 19 novembre dernier. Ce projet – regroupant 28 organismes, entreprises et administrations – vise à définir les modalités techniques de mise en œuvre d’une gestion des déchets maximisant leur recyclage, dans le respect des équilibres économiques de chacun.

La coordination du projet a été confiée à Récylum, éco-organisme à but non lucratif agréé pour promouvoir et organiser le recyclage des équipements électriques et électroniques du bâtiment.

Démoclès s’appuiera sur les 10 chantiers test de démolition de bâtiments réalisés et financés par l’Ademe, lancés en Ile-de-France et en Rhône-Alpes. Ils permettront d’identifier le gisement de déchets, d’inventorier les freins et de mesurer les économies. Des indicateurs de suivi seront également mis en place : ratio des typologies de déchets par mètre carré, temps de dépose et de tri des éléments de second œuvre, outils et méthodes utilisés, organisation logistique associée.

Parallèlement, 4 groupes de travail, articulés autour des thématiques dépose sélective, valorisation, formation et maitrise d’ouvrage, analyseront les résultats de ces chantiers test.

Les conclusions du projet Démoclès sont prévues pour fin 2015.

Les vingt-huit organismes, entreprises et administrations du projet Démoclès

Comité de pilotage : ADEME, AIMCC (association des industries de produits de construction) ; AMF (association des maires de France) ; CNLRQ (comité nationale de liaison des régies de quartier) ; FIEEC (fédération des industries électriques et électroniques et de communication) ; ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie ; ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique ; Récylum (éco-organisme) ; SNED (syndicat national des entreprises de démolition) ; SRBTP (syndicat des recycleurs du BTP) ; UNTEC (union nationale des économistes du bâtiment).

Membres des groupes de travail : Ares services, FILMM (Syndicat National des Fabricants d’Isolants en Laines Minérales manufacturées), GTM Bâtiment (filiale de Vinci Construction France), ICEB, IDF Démolition, Nantet, Nexity, Paprec Chantiers, Placoplâtre, Siniat, SNRMP (Syndicat National de Recyclage des Matières Plastiques), région Ile-de-France, région Rhône-Alpes, Solover, UPB (Union des Plastiques du Bâtiment), ville de Lyon, VIE de Vinci.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer428 acteurs unissent leurs efforts au travers du projet Démoclès, lancé le 19 novembre dernier, pour améliorer le taux de recyclage des déchets de chantier du second œuvre.

Quelle stratégie de rénovation énergétique en périmètre AVAP ?

- Création : 26 novembre 2014

- Écrit par Nicolas CORTESI

L’AVAP, qu’est-ce ?

Une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine bâti dans un périmètre défini. Elle s’impose au PLU et implique une autorisation spéciale de travaux (soumis également à avis de l’Architecte des Bâtiments de France) quand ceux-ci concernent l’extérieur des bâtiments.

L’AVAP a remplacé la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) en juillet 2010.

L’ensemble des ZPPAUP existantes devront avoir été transformées en AVAP d’ici juillet 2015. L’aspect développement durable et notamment énergétique est désormais davantage pris en compte.

Comment concilier préservation du patrimoine et rénovation énergétique

L’élaboration d’une AVAP produit nécessairement des règles architecturales applicables dans tout le périmètre considéré. Ces règles portent notamment sur les façades, les menuiseries, les toitures, les huisseries. Elles peuvent entrer en contradiction avec des solutions constructives de rénovation énergétique pratiquées habituellement (Isolation Thermique par l’Extérieur, remplacement de menuiseries…). Il apparait donc indispensable d’étudier les solutions énergétiques performances compatibles avec le règlement AVAP.

Une méthodologie spécifique

La caractérisation thermique d’un patrimoine AVAP revêt plusieurs spécificités :

- Une approche par typologie architecturale et non sur un seul bâtiment permettant de modéliser un bâtiment type pour chaque architecture, en prenant en compte sa géométrie et son système constructif

- Une connaissance fine du quartier de l’AVAP (histoire des bâtiments, orientation et taille des rues, matériaux de construction, répartition de chaque typologie…)

- Une série d’hypothèses ou de données bibliographiques précises permettant de compléter les données terrain (guide ABC, Amélioration Thermique des Bâtiments Collectifs)

Des stratégies de rénovation adaptées

En fonction des typologies architecturales, chaque architecture modélisée présentera des points forts et des points faibles d’un point de vue thermique (toiture, ponts thermiques, surfaces vitrées…). La stratégie de rénovation repose alors sur 2 points fondamentaux :

- La préconisation de travaux prioritairement sur les principaux postes de déperdition

- La compatibilité de l’ensemble des travaux avec le règlement de l’AVAP

Concilier règles de l’AVAP et travaux de rénovation énergétique

Pour concilier les travaux préconisés et le règlement AVAP, certaines solutions originales sont parfois à trouver. Par exemple, dans le cadre d’un immeuble dont les menuiseries simple vitrage ne peuvent être changées, une solution de double fenêtre apporte un gain de performance important, sinon le verre épais peut aussi être une solution, mais moins performante.

Par contre, quand cela est possible, les performances énergétiques très performantes sont à cibler : dans le cas d’isolation de la toiture dans des combles perdus, la résistance thermique sera à R=7 pour éviter de tuer le gisement d’économie d’énergie.

Conclusion

Concilier AVAP et rénovation énergétique performante est possible même si le niveau de rénovation maximum n’est pas toujours possible. Par contre, cela nécessite systématiquement une étude spécifique afin de prendre en compte les spécificités architecturales de chaque AVAP.

Sources : CERTU, Guide ABC (Amélioration Thermique des Bâtiments Collectifs construits de 1850 à 1974)

Pour aller plus loin : l'exemple de l'AVAP de Saint-Etienne

Territoire durable - Grand Paris Express, la concertation se poursuit

- Création : 26 novembre 2014

- Écrit par Laetitia Séchet

Lancée par la Société du Grand Paris à la suite des débats publics de 2010/2011 et de la naissance du Grand Paris Express, la concertation des collectivités locales, des partenaires et du grand public suit son cours, par «tronçon » du nouveau réseau de transport. En novembre et décembre 2014, c’est au tour des citoyens de la ligne 17 (nord-est) de prendre connaissance de leur projet…

Lancée par la Société du Grand Paris à la suite des débats publics de 2010/2011 et de la naissance du Grand Paris Express, la concertation des collectivités locales, des partenaires et du grand public suit son cours, par «tronçon » du nouveau réseau de transport. En novembre et décembre 2014, c’est au tour des citoyens de la ligne 17 (nord-est) de prendre connaissance de leur projet…

La concertation sur la ligne rouge 17 nord

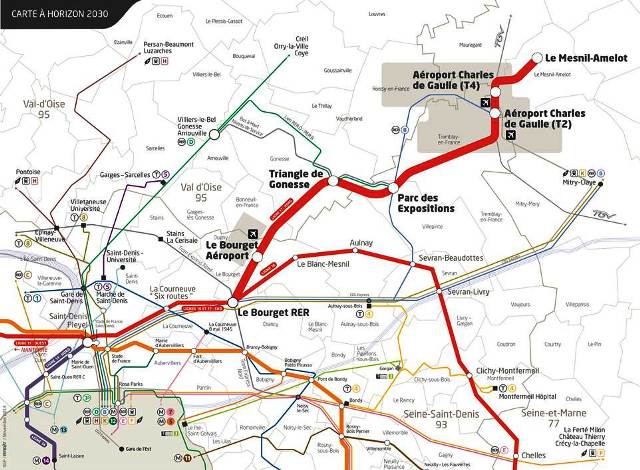

C’est ainsi que ce mois-ci débute la concertation du tronçon de la ligne 17 nord du Grand Paris Express, entre Le Bourget et Le Mesnil-Amelot, au nord-est de Paris. Le 25 novembre a eu lieu la première réunion publique à Gonesse, et trois autres sont prévues jusqu’au 20 décembre 2014, à au Mesnil-Amelot, au Bourget et à Villepinte.

Cette ligne comprend 6 gares sur son parcours depuis Le Bourget, dont le tracé dessert la gare existante du Bourget, l’aéroport du Bourget, le nouveau projet urbain du Triangle de Gonesse, le Parc des Expositions de Villepinte ou encore plateforme aéroportuaire de Roissy – Charles de Gaulle. La mise en service de la ligne 17 est prévue à l’horizon 2024 jusqu’à la gare l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle et 2030 pour son terminus Le Mesnil-Amelot.

Projet de la ligne 17 nord du Grand Paris Express (Source : Société du Grand Paris)

Quelle concertation pour le Grand Paris Express ?

Pour chacun des tronçons du réseau du Grand Paris Express, la Société du Grand Paris organise une phase de concertation avec les habitants et usagers concernés par le projet, en amont des enquêtes publiques. Plusieurs réunions publiques sont organisées, afin de présenter le projet et de recueillir les avis des citoyens.

Dans un deuxième temps, le dossier d’enquête d’utilité publique est déposé dans les mairies et préfectures concernées par le projet, afin que les citoyens puissent y exprimer leur avis. La commission d’enquête établi ensuite un rapport sur le déroulement de l’enquête, dont les conclusions finales, après transmission au Conseil d’Etat, seront mis à la disposition du public pendant une année. Après cette étape seulement, pourront débuter les travaux du réseau de transport.

Retour sur la concertation de la ligne rouge 15 sud

Cette ligne rocade sud du Grand Paris Express comprend 16 gares et dessert 22 communes des départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne.

La concertation sur ce tronçon, la première relative au réseau du Grand Paris Express, est quasiment terminée, et s’est déroulée ainsi :

- Suite à une première phase de concertation interne aux collectivités et partenaires, la concertation avec le grand public a réunit plus de 6 500 habitants au cours des 21 réunions publiques organisées à l’automne 2012, suivi d’un recueil de questions et avis sur le site Internet dédié (jusqu’à avril 2013).

- L’enquête publique s’est déroulée fin 2013, complétée par 3 réunions publiques supplémentaires d’information et d’échange. L’enquête publique sur la ligne Rouge 15 Sud a reçu un avis favorable de la commission d’enquête, assorti de 2 réserves concernant les risques de vibration et d’effondrement à proximité des carrières.

Cette première phase de concertation sur le projet de la ligne 15 sud est dans l’ensemble un succès, puisque le projet est attendu par la population. Ces derniers sont demandeurs d’informations plus précises et concrètes, concernant notamment les acquisitions foncières, le système de transport, les gares, le stationnement et l’accessibilité piétonne…

Les rapports et conclusions de la commission d’enquête publique de la Ligne 15 Sud sont attendus pour la fin de l’année 2014.

Qualité de l’air dans les crèches – des efforts doivent être fournis

- Création : 7 novembre 2014

- Écrit par Camille PAUMELLE

Suite à la parution du décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, de nombreuses communes et exploitants de crèches et écoles maternelles ont lancé des campagnes de mesures de la qualité de l’air intérieur de leurs établissements. Retour sur les résultats obtenus.

Le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 fixait aux propriétaires et exploitants une obligation de surveiller périodiquement la qualité de l’air intérieur pour les crèches et écoles maternelles avant le 1er Janvier 2015. Dès 2013, de nombreuses communes et exploitants de crèches et écoles maternelles ont lancé des campagnes de mesures pour communiquer rapidement, aux parents d’élèves et aux autres parties prenantes, une information objective sur le niveau d’exposition de leur enfant ; et lancer les actions correctives si nécessaire. Les résultats de ces mesures ont récemment été publiés par la COPREC (Confédération des Organismes indépendants tierce partie de Prévention, de Contrôle et d’Inspection).

Près de 1500 établissements ont fait l’objet de mesures (soit environ 4800 salles de classe et d’activités). Si des résultats complets ne sont pas disponibles pour l’ensemble des sites, il apparait cependant que 12% des établissements présentent des taux de confinement supérieur ou égal à 4, dont 2% présentent des taux de confinement extrême. Des mesures particulières sur les systèmes de ventilation doivent nécessairement être prises pour réduire les niveaux de CO2 mesurés. Rappelons qu’un taux de CO2 élevé entraîne la diminution des capacités scolaires des enfants.

Ces résultats indiquent également que plus de 13% des établissements présentent des concentrations en formaldéhydes supérieures à la valeur guide et 1% des concentrations supérieures à la valeur limite proposé par l’OMS. Ces concentrations nécessitent un diagnostic approfondi pour identifier la source de la pollution et mener une action impérative et rapide. Ces mesures montrent également des concentrations en formaldéhydes généralement deux fois plus élevées en période estivale, lorsque la température ambiante est plus élevée.

Les mesures relatives aux teneurs en benzène sont moins alarmantes. Seuls 1,8% des espaces ayant fait l’objet de mesures dépassent le seuil de la valeur guide et aucun ne dépasse celui de la valeur limite. Le benzène étant produit lors de combustion, la concentration de ce polluant est plus importante pour les mesures réalisées en période hivernale.

L’application de ce décret a été repoussée à 2018 par Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie.

Les résultats obtenus lors des mesures confirment cependant la pertinence de ce sujet, d’autant plus pour les établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans, dont le système respiratoire est encore en phase de formation. Si le panel d’étude n’est pas précisé dans la publication, il y a tout lieu de supposer que celui-ci est globalement représentatif du parc bâti des crèches et écoles maternelles françaises, c'est-à-dire assez ancien et perméable à l’air. Dans le contexte actuel de limitation des consommations énergétiques, notamment via l’amélioration de l’étanchéité à l’air de l’enveloppe des bâtiments, les sujets liés à la qualité de l’air intérieur n’en seront qu’exacerbés.

En conséquence, il convient de mettre en œuvre des produits à faibles émissions de COV et formaldéhydes pour les revêtements de sols, murs, plafonds, ainsi que les peintures, vernis, colles, mastics … Une attention particulière est également à porter aux émissions engendrées par le mobilier mis en place, généralement fabriqué en matériaux à base de bois aggloméré dont les colles sont parfois fortement émettrices en COV et formaldéhydes.

Enfin, les réglementations relatives aux débits de ventilation, aujourd’hui obsolètes, doivent évoluer : les 15 m3/h/pers. imposés par la réglementation sont très insuffisants au regard des 25 m3/h/pers. demandés par le code du travail et des 30 m3/h/pers. reconnus par de nombreux professionnels comme étant le minimum acceptable afin de favoriser les conditions d’apprentissages. Le bon entretien de ces systèmes de ventilation est également un impératif à l’obtention d’une qualité de l’air satisfaisante.

La Réunion se lance dans la climatisation à l’eau de mer

- Création : 29 octobre 2014

- Écrit par Benoit CHEVALIER

La réalisation à la Réunion d’un vaste réseau urbain de climatisation à l’eau de mer, unique au monde par son ampleur, a fait l’objet, lundi 27 octobre à Saint-Denis, d’un accord pour ouvrir ce marché de 150 millions d’euros aux petites entreprises de l’île. Huit projets liés à l’énergie marine sont actuellement en développement, ils pourraient assurer 20% des besoins électriques de base d’ici à 2030.

Pour atteindre son objectif d’autonomie énergétique à l’horizon 2030, l’île de La Réunion fait le pari d'un projet innovant et d’envergure, un réseau urbain de climatisation à l’eau de mer, unique au monde par son ampleur.

Déjà exploité en Polynésie ou à Hawaï, mais à petite échelle, le réseau de climatisation marine est fondé sur le procédé SWAC (« Sea Water Air Conditionning » ou climatisation à l’eau naturellement froide).

Un projet d’envergure, moteur du dynamisme de l’ile

Dans le département français de l’océan indien, le projet ambitionne de climatiser une soixantaine de bâtiments publics et privés (aéroport, université, centres commerciaux…) des zones urbaines de Saint-Denis et Sainte-Marie (nord).

Piloté par le Syndicat intercommunal d’exploitation des eaux océaniques (SIDEO), ce projet présente un coût de 150 millions d’euros dont 90 millions financés par l’Etat. Les travaux commenceront mi-2015 pour une mise en service mi-2017.

Ce sont ainsi 300 à 400 emplois qui seront créés sur le chantier, notamment pour creuser les 23 kilomètres de tranchées nécessaires pour enfouir les canalisations. 7 kilomètres de canalisations seront nécessaires pour transporter l’eau de mer jusqu’à la côte et 1 km pour la rejeter dans l’océan, après usage.

Dans une île qui compte plus de 135 000 chômeurs sur une population de plus de 800 000 personnes, les partenaires institutionnels et industriels du projet (Etat, Région, GDF Suez, ADEME) ont signé avec des acteurs économiques un « Small Business Act » destiné à ouvrir le marché, directement ou en sous-traitance, à des petites entreprises locales.

« Quel beau symbole, quel bel exemple de ce qu’on peut faire ensemble ! » s’est réjoui Jean-Lou Blachier, médiateur des marchés publics, en déplacement sur l’île. « C’est une commande essentielle pour le secteur du BTP », a souligné le préfet de la Réunion Dominique Sorain.

La baisse des prix pour les clients du réseau n’interviendra toutefois qu’à moyen terme, à compter de 2022, selon Eric Bassac, du pôle international de GDF Suez.

8 projets d’exploitation de l’Energie Marine pour une autonomie énergétique de l'ïle en 2030

Le système pompera l’eau d’origine polaire des profondeurs de la mer (5° à 1.100 mètres) pour refroidir, via un échangeur thermique, un circuit d’eau douce alimentant les locaux à climatiser. 75 % d’électricité sera ainsi économisée.

Un second projet SWAC, de moindre importance, a été lancé à Saint-Pierre (sud) en vue de climatiser le Centre hospitalier Universitaire Sud Réunion. Il vise à économiser sur 5 ans, 3 millions d’euros, soit 50 % de sa consommation électrique, selon ses promoteurs.

Au total, 8 projets fondés sur l’exploitation de l’énergie marine (houle, énergie thermique, climatisation, osmose) ont été mis à l’étude dans le cadre de la stratégie initiée par la Région et le Grenelle de l’environnement, visant à atteindre l’autonomie énergétique de l’île en 2030.

L’ETM (Energie thermique des mers) pourrait assurer à cette date 20 % des besoins électriques de base et remplacer l’équivalent de l’importation actuelle de charbon.

Deux tiers de la production électrique de la Réunion sont aujourd’hui d’origine fossile (charbon et fuel). Environ 20 % proviennent des centrales hydrauliques et 10 % à 15 % de la bagasse (résidus ligneux de la canne), de l’éolien et du solaire.