La requalification des friches constitue aujourd’hui un levier majeur pour répondre à la fois aux besoins croissants en logements et au renforcement de la cellule économique locale. En mobilisant ces espaces délaissés, il devient possible de développer une offre résidentielle adaptée tout en réinsérant des activités économiques en cœur de ville, contribuant ainsi à une sobriété foncière renforcée et à une meilleure résilience climatique. En mobilisant une connaissance fine du foncier, en articulant les outils opérationnels et en intégrant une ingénierie environnementale et climatique renforcée, les collectivités peuvent transformer ces espaces délaissés en véritables ressources territoriales. L’enjeu n’est pas seulement foncier : il est écologique, social et économique, et nécessite une approche systémique capable de révéler les potentiels et de bâtir des trajectoires de projet durables. Vizea s’inscrit dans cette dynamique en accompagnant les territoires dans l’identification, l’activation et la transformation de ces gisements fonciers.

Requalification des friches et renouvellement urbain : révéler les gisements fonciers pour transformer les territoires

Dans un contexte de raréfaction du foncier, d’exigences croissantes liées au Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et d’une forte demande en logements, les collectivités doivent repenser leurs modes de production urbaine. Les friches — industrielles, urbaines, artisanales, hospitalières, ferroviaires, commerciales ou encore rurales — représentent à ce titre un potentiel stratégique largement sous-mobilisé.

Pourquoi restent-elles inexploitées ? Quels leviers activer ? En quoi une approche systémique renouvelée apporte-t-elle un cadre indispensable d’analyse et d’action ? Et comment l’ingénierie environnementale et climatique peut-elle valoriser et sécuriser ces démarches ?

La requalification des friches s’impose désormais comme un pilier de l’urbanisme durable, du développement territorial et même de la cohésion sociale (Cerema, ORT, ANRU). C’est précisément l’expertise de Vizea : accompagner les territoires dans l’identification, l’activation et la transformation de ces gisements latents, grâce à une ingénierie amont solide, à la fois environnementale, stratégique et opérationnelle.

Comprendre les friches et le foncier : trois définitions pour clarifier les enjeux

Il est important de distinguer clairement trois notions clés pour comprendre les enjeux liés aux friches et au foncier.

La friche désigne un espace bâti ou non bâti, délaissé ou sous-utilisé, issu d’une activité économique, publique ou privée qui a cessé ; elle peut être polluée, obsolète ou simplement vacante.

Le foncier, quant à lui, ne se limite pas au terrain : il englobe l’ensemble des droits qui y sont attachés — propriété, constructibilité, servitudes, usages — et ne devient véritablement mobilisable que lorsqu’il est maîtrisable sur les plans juridique, technique et stratégique.

Enfin, le renouvellement urbain correspond à un processus global de transformation des quartiers existants, combinant réhabilitation, requalification des espaces publics, diversification de l’habitat, mobilisation du foncier vacant, amélioration du bâti, arrivée de nouveaux services et développement des mobilités actives. Ensemble, ces trois concepts forment la colonne vertébrale des politiques locales de transformation des territoires.

La friche représente d’abord l’opportunité : un espace délaissé, sous-utilisé ou obsolète, qui ouvre la possibilité d’agir sans artificialiser davantage les sols.

Le foncier constitue ensuite un levier déterminant : au-delà de la seule maîtrise des droits qui lui sont attachés — propriété, usages, constructibilité — il porte aussi la mémoire des usages passés, des identités locales et des dynamiques sociales qui s’y sont succédé. L’appropriation de ce foncier, qu’il s’agisse d’un quartier tombé en désuétude ou d’un terrain en attente de projet, permet de rendre concrète toute ambition de transformation, en conditionnant sa faisabilité opérationnelle autant que son acceptabilité sociale.

Enfin, le renouvellement urbain en représente la finalité : Il s’agit non seulement de requalifier, diversifier, reconnecter et revitaliser des morceaux de ville ou de village, mais aussi de restaurer leur rôle social, d’y réintroduire une intensité de vie faite d’interactions, de services et de pratiques collectives, et de redonner sens à des lieux parfois oubliés. L’objectif est ainsi d’améliorer la qualité de vie, l’attractivité et le fonctionnement territorial, tout en renouant avec l’histoire et l’identité qui façonnent durablement ces espaces.

Dès lors, une question se pose : si ces démarches produisent autant de valeur, pourquoi ne pas les généraliser ? Comment identifier le gisement foncier et social mobilisable ? Quel processus mettre en place pour transformer durablement ces espaces, tout en anticipant les évolutions climatiques ? Et quel rôle l’ingénierie environnementale peut-elle jouer pour orchestrer ces transitions ?

Évaluer les gisements fonciers : un prérequis stratégique

Le Cerema, la ANCT et les EPF le rappellent : il n’y a pas de politique de requalification sans connaissance fine des gisements. Évaluer ces gisements, c’est :inventorier les friches et les terrains sous-utilisés ;

• inventorier les friches et les terrains sous-utilisés

• qualifier leur état (pollutions, sols, structures, risques) ;

• analyser les contraintes réglementaires (PLU, PPR, servitudes) ;

• prendre en compte les enjeux climatiques ;

• projeter les usages possibles ;

• mesurer l’ampleur des besoins en logements et équipements ;

• évaluer les potentiels et arbitrer entre densification, requalification, renaturation.

À ce jour, on dispose de pistes chiffrées fortes : selon l’inventaire national piloté par le Cerema, environ 15 000 friches ont été recensées en France, représentant un foncier cumulé d’environ 60 000 hectares .

D’autres sources estiment que la superficie potentielle des friches pourrait atteindre entre 90 000 et 150 000 hectares. Ce gisement est donc bien réel et immense. Par exemple, la plateforme “Cartofriches” du Cerema recense plus de 14 300 sites à ce jour.

Par ailleurs, les dispositifs publics se sont largement mobilisés : le “Fonds Friches” lancé en 2021 a bénéficié d’enveloppes significatives (300 M€, puis +350 M€ en 2021, +100 M€ en 2022) pour soutenir la reconversion des friches.

Ces financements attestent de la reconnaissance publique de l’enjeu mais également la nécessité de soutenir financièrement et de poursuivre cet effort.

Ainsi, cette phase d’évaluation n’est pas seulement un prérequis : c’est un acte stratégique majeur. En identifiant tôt les fonciers “actionnables”, en analysant leur potentiel (logements, activités, équipements), en arbitrant entre densification ou renaturation, les collectivités se doteront d’un réservoir d’opportunités foncières et d’une feuille de route opérationnelle. C’est dans cette ingénierie amont que réside la capacité à répondre aux tensions de marché du logement, à maîtriser les coûts fonciers et à faire du renouvellement urbain une réalité concrète et durable. Il est certain qu’une approche à la fois systémique et multiscalaire, qui se décline explicitement dans les documents de planification et d’urbanisme, constitue un prérequis indispensable. Nous sommes également convaincus que ce travail peut être réalisé à l’échelle d’un secteur ou d’un parc immobilier.

Mobiliser les outils fonciers et financiers : les leviers pour activer les friches

Les outils existent et doivent être utilisés ensemble :

• EPF d’État ou locaux : portage foncier, négociation, dépollution, recyclage opérationnel. Acteurs clés pour sécuriser la maîtrise foncière.

• ORT (Opérations de Revitalisation du Territoire) : simplification des procédures, dérogations PLU, mobilisation d’aides à la réhabilitation.

• DIIF / OPAH / OPAH-RU : dispositifs immobiliers et habitats spécifiques pour les logements anciens.

• Aides à la résorption des friches (ADEME, Fonds friches) : financements pour dépollution et requalification.

• Banque des Territoires / Action Logement : leviers financiers pour logements et équipements.

• Programmes ANRU : leviers majeurs dans les quartiers prioritaires (réhabilitation, nouveaux usages, espaces publics).

L’enjeu pour les collectivités : articuler ces outils autour d’une vision foncière claire.

La maîtrise foncière : condition de réussite

Tous les retours d’expérience convergent : le pilotage foncier est l’ossature de la requalification. Ainsi la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques dès cette phase est essentielle.

Sans maîtrise foncière :

• les projets sont bloqués,

• les prix explosent,

• les négociations s’enlisent,

• les programmations deviennent instables.

Avec maîtrise foncière :

• les calendriers se sécurisent,

• les usages s’ajustent,

• les charges foncières sont maîtrisées,

• les investisseurs peuvent s’engager,

• les ambitions environnementales sont maintenues ou dépassées,

• la programmation devient cohérente.

Territoires ruraux et périurbains : un gisement souvent oublié

La requalification de friches n’est pas qu’un sujet urbain.

Le Cerema et l’ANCT montrent que les friches agricoles, artisanales, militaires ou industrielles sont nombreuses en ruralité et périphérie.

Elles permettent :

• de créer des services manquants (santé, commerce, tiers-lieux),

• de réinventer les mobilités actives (chemins, liaisons douces, cyclabilité),

• de diversifier les formes d’habitat,

• de reconstituer des centralités dans des zones dévitalisées,

• de limiter l’étalement résidentiel,

• de participer à la création de cellule économique prenant plus en compte les enjeux environnementaux et les nouveaux besoins.

Ces territoires disposent souvent de peu d’ingénierie locale, ce qui rend l’accompagnement extérieur déterminant pour définir les priorités, sécuriser les montages et garantir la viabilité des projets. Le rôle de Vizea s’inscrit pleinement dans cette dynamique, aux côtés des dispositifs de soutien départementaux et régionaux. À titre d’exemple, la mission que nous menons avec la Région Nouvelle-Aquitaine en appui aux territoires ruraux illustre cette démarche : apporter une ingénierie structurante pour aider les collectivités à concevoir des projets cohérents, opérationnels et alignés avec la feuille de route Néo Terra.

L’ingénierie amont, environnementale et stratégique : le cœur du changement

Nous avons la conviction que la complexité technique, réglementaire et opérationnelle des friches impose une ingénierie amont forte, capable d’embrasser simultanément les enjeux du sol, du climat, des usages et de la transformation urbaine. Souvent marquées par des sols pollués (métaux lourds, composés organiques persistants), des réseaux obsolètes, des nappes altérées ou une fragmentation écologique, les friches concentrent des enjeux environnementaux majeurs. Pourtant, ces contraintes constituent aussi un formidable levier d’action : déjà raccordées aux infrastructures urbaines, elles offrent une opportunité unique de recycler le foncier sans consommer de nouvelles terres agricoles ou naturelles. Leur reconversion peut même générer des bénéfices écologiques significatifs — restauration des sols, renaturation, infiltration des eaux pluviales, création d’îlots de fraîcheur, continuités écologiques — dans une logique de régénération environnementale essentielle à l’adaptation climatique. Les approches émergentes de sustainable remediation encouragent d’ailleurs des stratégies de dépollution bas-carbone, limitant l’énergie consommée et les volumes excavés.

Dans ce contexte, la reconversion des friches ne peut être efficace que si elle repose sur une connaissance précise des contraintes et des potentiels, et sur une vision globale du projet de territoire. Cette ingénierie doit ainsi mobiliser, de manière coordonnée :

• les sols, la pollution et les structures, pour qualifier les risques, évaluer les coûts de dépollution et sécuriser la constructibilité ;

• l’hydraulique et les risques naturels, notamment la gestion intégrée des eaux pluviales, la maîtrise des ruissellements et la résilience face aux inondations ;

• la biodiversité et les continuités écologiques, afin de transformer la friche en support de renaturation, de trames vertes et bleues, et de fonctionnalités écosystémiques ;

• l’eau, les microclimats locaux et la réaction bioclimatique de la morphologie urbaine, car la forme de la ville conditionne la manière dont elle capte, diffuse ou dissipe les flux de chaleur, de vent et d’humidité ;

• la qualité de l’air et la santé environnementale, avec une attention accrue aux expositions, nuisances, sols poussiéreux ou pollués, et aux populations vulnérables ;

• les usages, les pratiques et les attentes sociales, pour garantir que la requalification réponde aux besoins réels du territoire et renforce les solidarités locales ;

• la faisabilité économique, pour sécuriser les trajectoires financières et mobiliser les dispositifs d’aide ;

• l’analyse en coût global, afin de valoriser un urbanisme circulaire intégrant les coûts d’aménagement, d’entretien, de gestion des ressources, de résilience climatique et de fin de vie des matériaux, et démontrant la performance des stratégies de sobriété, de réemploi et de mutualisation ;

• le montage juridique et fiscal, indispensable pour maîtriser le foncier, structurer les partenariats et rendre le projet opérationnel.

Sur le terrain, nos équipes mobilisent une approche intégrée articulant expertise environnementale, ingénierie climatique, programmation urbaine, lecture fonctionnelle et évaluation des impacts. Cette combinaison de compétences permet d’appréhender les friches comme des systèmes complexes, où les dimensions écologique, sociale, technique et foncière interagissent étroitement. Dans la pratique, cette méthode facilite l’identification des leviers de transformation les plus pertinents et favorise des trajectoires de projet compatibles avec les objectifs de sobriété foncière, d’adaptation climatique et de revitalisation territoriale.

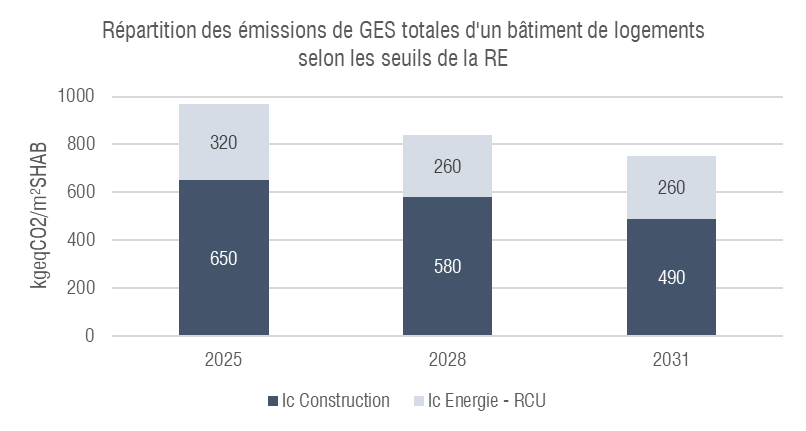

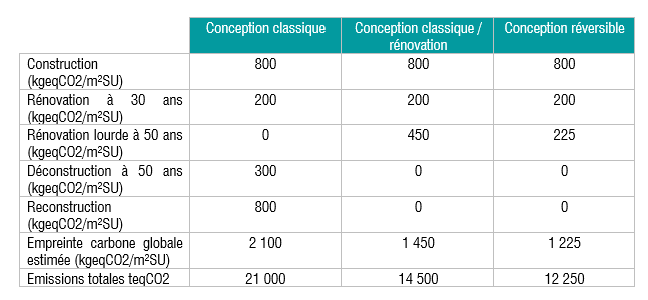

La requalification des friches ouvre également un potentiel considérable pour accélérer la transition bas carbone du secteur du bâtiment. En mobilisant l’existant plutôt qu’en construisant ex nihilo, elle permet d’éviter l’empreinte carbone majeure liée aux matériaux neufs, notamment le béton et l’acier. Mais au-delà de cette sobriété par l’usage du bâti existant, les friches constituent de véritables gisements de matériaux : structures métalliques, bois, éléments de façade, briques, blocs béton, pavés, voiries, réseaux, équipements réemployables. Ce « stock dormant » est souvent sous-estimé alors qu’il représente une ressource locale, immédiatement disponible et à faible impact environnemental.

Dans cette perspective, Vizea défend et met en œuvre un urbanisme résolument circulaire, qui vise à prolonger la vie des matériaux, réduire les déchets et limiter le recours à des ressources neuves. Lorsque cette logique est intégrée dès l’amont — inventaires matière, diagnostics ressources, activation des filières locales de réemploi — la friche devient un chantier exemplaire de décarbonation : moins d’extraction, moins de transport, moins de matière neuve, et une valorisation optimale du patrimoine existant. En révélant ces gisements et en les intégrant à la conception, la requalification contribue à un urbanisme plus sobre, cohérent avec les trajectoires bas carbone nationales, tout en renforçant les filières locales et l’ancrage territorial des projets.

Conclusion

La requalification des friches et le renouvellement urbain constituent aujourd’hui les leviers essentiels de la transformation durable des territoires. Ils permettent de répondre simultanément aux besoins pressants en logement, à l’exigence de sobriété foncière imposée par le ZAN, à la revitalisation des centralités, à l’amélioration du cadre de vie, à la réduction des émissions carbones liées à nos modes de vie et à la réduction des inégalités territoriales. Mais ils sont également, et de manière croissante, des vecteurs d’action climatique et environnementale, capables d’ancrer la transition écologique dans des projets concrets, visibles et adaptés aux réalités locales.

En effet, les friches et les tissus urbains existants concentrent souvent des vulnérabilités environnementales : îlots de chaleur urbains, sols imperméabilisés, risques naturels, pollutions héritées, dégradation de la biodiversité. Leur transformation offre une opportunité rare d’y intégrer des solutions fondées sur la nature, une gestion de l’eau repensée, des continuités écologiques, et des stratégies de confort d’été adaptées aux épisodes de chaleur extrême. Les documents récents — en particulier les analyses de l’I4CE — rappellent que la France doit anticiper un climat 2050 potentiellement marqué par +3 à +4 °C de réchauffement moyen. Cette réalité impose d’intégrer l’adaptation non pas comme un supplément optionnel, mais comme un pilier structurant des projets.

Cela signifie :

• repenser les usages et les formes urbaines pour limiter les surchauffes et améliorer le confort ;

• intégrer systématiquement la gestion de l’eau à ciel ouvert et la lutte contre l’imperméabilisation ;

• prendre en compte la vulnérabilité sociale dans les choix d’aménagement ;

• mobiliser des matériaux, filières et méthodes moins carbonés ;

• étudier les réactions bioclimatiques de la morphologie urbaine et de ses transformations ;

• concevoir des quartiers capables d’absorber les aléas plutôt que de les subir.

Les besoins d’investissement identifiés par l’I4CE et les retours d’expérience de l’ANRU démontrent que les infrastructures existantes ne sont pas suffisamment adaptées et que les politiques publiques sous-estiment encore largement les coûts réels de l’adaptation. Dans ce contexte, la requalification des friches devient non seulement une réponse foncière, mais un outil majeur d’adaptation territoriale, au sens large : environnementale, climatique, sociale et économique.

En ce sens, nous sommes convaincus de l’importance de prendre en compte une démarche bioclimatique dans l’analyse des gisements et dans leurs exploitations. En effet, la morphologie urbaine et son évolution jouent un rôle direct dans :

• La captation ou la dissipation de chaleur (îlots de chaleur, albédo, inertie).

• La circulation de l’air (effet canyon, corridors de ventilation).

• La gestion de l'humidité et des apports solaires (ombrage, évapotranspiration).

• Le confort thermique en espace public comme dans le bâti.

Sur le plan économique, la requalification est souvent coûteuse – dépollution, démolition, études – et son modèle financier incertain. Elle exige des arbitrages éclairés entre valeur foncière, risques résiduels, soutenabilité des investissements et bénéfices pour le territoire. Enfin, la complexité de la gouvernance multi-acteurs rend indispensable une ingénierie forte : coordination des services publics, action des EPF, participation des habitants, sécurisation juridique. Dans ce contexte, la requalification des friches apparaît comme un révélateur des capacités des territoires à planifier, coopérer et investir collectivement dans leur propre transformation

Pour y parvenir, les collectivités ont besoin d’une ingénierie solide, capable de révéler les gisements, d’évaluer les risques et les opportunités, de maîtriser le foncier mobilisable, de bâtir des programmations cohérentes et de projeter un avenir possible et désirable. Elles ont également besoin d’un accompagnement pour intégrer ces enjeux dans leurs documents de planification, leurs stratégies ZAN, leurs feuilles de route environnementales et leurs choix d’investissement.

C’est précisément l’engagement et la contribution de Vizea : faire des friches de véritables ressources territoriales, activer les gisements fonciers latents, articuler les enjeux fonciers avec les enjeux climatiques, et contribuer à « refaire ville » de manière durable, cohérente et désirable. Dans la continuité de notre manifeste — rendre possible la transformation de notre société pour préserver la planète — nous avons pris une position claire : restreindre nos interventions en extension urbaine et orienter nos efforts vers la requalification des friches, des zones déjà urbanisées, levier majeur de sobriété foncière et de transition écologique.

Ce choix est assumé : il vise à préserver les sols vivants, la biodiversité et les continuités écologiques, à restaurer le cycle naturel de l’eau et à ménager les territoires. Il reflète également notre volonté de favoriser des valeurs locales et soutenables, en réinvestissant l’existant plutôt qu’en le consommant.

Notre approche systémique — qui associe ingénierie environnementale, expertise climat, programmation urbaine, démarche prospective et accompagnement stratégique — permet d’aider les territoires à anticiper les ruptures à venir, à renforcer leur résilience et à construire des lieux capables d’accueillir les usages et les modes de vie de demain. Dans cette logique, Vizea accompagne les collectivités dans l’identification des fonciers actionnables, leur hiérarchisation et leur mobilisation, afin de transformer un potentiel diffus en projets concrets, utiles et porteurs de sens.